Читать книгу Das Zeitalter der Extreme - Eric Hobsbawm - Страница 34

2

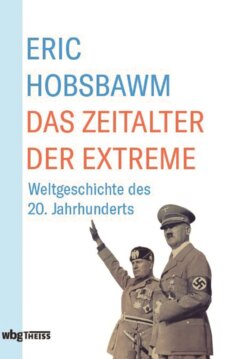

ОглавлениеEs bleiben noch die Bewegungen, die wirklich faschistisch genannt werden können. Zuerst gab es die italienische, die dem Phänomen auch seinen Namen gab6 und die eine Schöpfung des Journalisten und abtrünnigen Sozialisten Benito Mussolini war, dessen Vorname ein Tribut an den antiklerikalen mexikanischen Präsidenten Benito Juárez war und das leidenschaftliche Antipapsttum seiner Heimatregion, der Romagna, symbolisieren sollte. Adolf Hitler zollte Mussolini auch dann noch seinen Respekt – und betonte, wieviel er ihm zu verdanken habe –, als er und das faschistische Italien im Zweiten Weltkrieg schon längst ihre Schwächen und Inkompetenzen offenbart hatten. Mussolini wiederum übernahm von Hitler den Antisemitismus – spät, aber doch –, der vor 1938 nicht nur seiner Bewegung, sondern auch der Geschichte Italiens seit seiner nationalen Einheit vollkommen fremd gewesen war.7 Der italienische Faschismus allein konnte nicht viel internationale Anerkennung auf sich ziehen, obwohl er versuchte, ähnliche Bewegungen andernorts zu inspirieren und zu finanzieren, und auch manchmal an ganz unerwarteter Stelle Einfluß gewinnen konnte: etwa auf Vladimir Jabotinsky, den Gründer des zionistischen »Revisionismus«, welcher in den siebziger Jahren unter Menachem Begin die Regierung Israels dominieren sollte.

Ohne den Triumph Hitlers in den frühen dreißiger Jahren in Deutschland wäre aus dem Faschismus wohl auch kaum eine größere Bewegung geworden. Tatsächlich wurden außerhalb Italiens alle faschistischen Bewegungen von Bedeutung erst nach Hitlers Machtergreifung gegründet: die ungarischen Pfeilkreuzler, die bei den ersten geheimen Wahlen, die bis dahin jemals in Ungarn stattgefunden hatten (1939), 25 Prozent der Stimmen für sich buchen konnten; und die Eiserne Garde in Rumänien, die sogar noch größeren Zulauf fand. Sogar Bewegungen, die vollständig von Mussolini finanziert wurden, wie die kroatischen »Ustascha«-Terroristen von Ante Pavelić, hatten nicht viel an Boden gewinnen können und wurden erst in den dreißiger Jahren, als sich einige von ihnen zur Unterstützung und Finanzierung nach Deutschland wandten, faschistisch ideologisiert. Ohne Hitlers Triumph in Deutschland hätte sich auch die Idee des Faschismus als universale Bewegung, als eine Art rechtsextremes Äquivalent zum internationalen Kommunismus, mit Berlin als seinem Moskau, nicht entwickeln können. Doch auch durch ihn konnte noch keine große Bewegung motiviert werden, höchstens ideologisch angepaßte Kollaborateure im von Deutschland besetzten Europa während des Zweiten Weltkriegs. Denn just zu dieser Zeit verweigerten viele, vor allem in Frankreich, die der traditionell ultrarechten Seite angehörten und zutiefst reaktionär waren, den Faschisten die Gefolgschaft: Sie waren und blieben Nationalisten des eigenen Landes. Einige von ihnen schlossen sich sogar der Résistance an. Überdies hätte der Faschismus ohne den internationalen Status Deutschlands als offensichtlich erfolgreicher und im Aufstieg befindlicher Weltmacht auch außerhalb Europas kaum an Einfluß gewinnen können; und die nichtfaschistischen reaktionären Herrscher hätten sich sonst wohl auch kaum bemüht, sich als Sympathisanten des Faschismus zu gerieren, wie Portugals Salazar, der 1940 behauptete, er sei mit Hitler »durch dieselbe Ideologie verbunden«.8

Was die verschiedenen Strömungen des Faschismus miteinander verband – die Überzeugung von der deutschen Vorrangstellung nach 1933 einmal beiseite gelassen –, ist nicht so einfach auszumachen. Theorie war nicht die Stärke von Bewegungen, die auf die Unzulänglichkeiten von Vernunft und Rationalität eingeschworen waren und sich dem Primat von Instinkt und Willen verschrieben hatten. In Ländern mit einem aktiven konservativ-intellektuellen Leben konnte der Faschismus zwar alle möglichen Arten von reaktionären Theorien auf sich ziehen – wie ja ganz offensichtlich in Deutschland –, aber das gehörte eher zu seinen dekorativen als zu seinen strukturellen Elementen. Mussolini hätte ebensogut ohne seinen Hausphilosophen Giovanni Gentile auskommen können; und Hitler war die Unterstützung durch den Philosophen Heidegger wahrscheinlich völlig egal, wenn er überhaupt davon gewußt hat. Faschismus war auch nicht einer spezifischen Form von Staatsorganisation vergleichbar, wie beispielsweise dem korporativen Staat. Nazideutschland hatte schnell das Interesse an solchen Ideen verloren, vor allem weil sie mit der Vorstellung von einer einzigen, ungeteilten und totalen »Volksgemeinschaft« in Konflikt gerieten. Selbst ein so offensichtlich zentrales Element wie Rassismus hatte dem italienischen Faschismus ursprünglich völlig gefehlt. Umgekehrt aber hatte der Faschismus natürlich mit nichtfaschistischen Elementen der Rechten einiges gemein, wie zum Beispiel den Nationalismus, Antikommunismus und Antiliberalismus. Und verschiedene nichtfaschistische reaktionäre Gruppen, vor allem in Frankreich, teilten wiederum mit den Faschisten die Vorliebe für eine Politik der Gewalt auf der Straße.

Der wesentliche Unterschied zwischen der faschistischen und der nichtfaschistischen Rechten war, daß Faschismus existierte, weil er die Massen von unten mobilisierte. Er gehörte im wesentlichen der Ära demokratisch geprägter Politik an, deren Existenz von nationalkonservativen Reaktionären beklagt und von den Verfechtern des »konstitutionell-dirigistischen Staates« zu umgehen versucht wurde. Der Faschismus triumphierte, wenn es um die Mobilisierung der Massen ging. Sogar wo ihm die Machtübernahme bereits gelungen war, betonte er noch immer symbolisch seine Fähigkeit zur Massenmobilisierung, wie in einer Art öffentlichem Theater (und genauso wie die kommunistischen Bewegungen): Man denke an die Aufmärsche in Nürnberg und an den Jubel der Massen auf der Piazza Venezia für Mussolinis theatralische Gesten von seinem Balkon herab. Faschisten waren die Revolutionäre der Konterrevolution: in ihrer Rhetorik; mit ihrer Anziehungskraft auf jene, die sich als Opfer der Gesellschaft empfanden; bei ihrem Ruf nach totaler Transformation der Gesellschaft. Sie übernahmen sogar ganz bewußt Symbole und Begriffe der Sozialrevolutionäre: Hitlers Nationalsozialistische Arbeiterpartei, die (modifizierte) rote Fahne und den »roten« Tag der Arbeit, der am 1. Mai 1933 sofort als Staatsfeiertag übernommen wurde.

Der Faschismus hatte sich zwar auf eine Rhetorik spezialisiert, die die Rückkehr zu den Traditionen der Vergangenheit forderte, und bekam dabei viel Unterstützung aus den Reihen jener, die das vergangene Jahrhundert am liebsten ausgelöscht hätten. Aber er war nicht im wirklichen Sinn des Wortes eine traditionalistische Bewegung – wie etwa die Karlisten von Navarra, die zu den wichtigsten Sympathisantengruppen Francos im Bürgerkrieg gehörten, oder wie Gandhis Bewegung für die Rückkehr zu den Idealen der Handweber und des dörflichen Lebens. Er hat auch viele traditionelle Werte betont, aber das ist eine andere Sache. Die Faschisten brandmarkten die liberale Emanzipation – Frauen sollten im Haus bleiben und recht viele Kinder bekommen – und mißtrauten dem zersetzenden Einfluß der modernen Kultur und vor allem der modernen Künste, die die Nationalsozialisten »kulturbolschewistisch« und »entartet« nannten. Die zentralen faschistischen Bewegungen – die italienische und die deutsche – beriefen sich aber nicht auf die historischen Wächter der konservativen Ordnung, wie König und Kirche, sondern versuchten, im Gegenteil, diese durch ein der Tradition ganz und gar entgegenstehendes »Führerprinzip« zu verdrängen, verkörpert durch Emporkömmlinge, die ihre Legitimation aus der Unterstützung durch die Massen und aus säkularen Ideologien und Kulten bezogen.

Die Vergangenheit, auf die sie sich beriefen, war ein Kunstprodukt. Ihre Traditionen waren Erfindungen. Hitlers Rassismus hatte nichts mit dem gewissen Stolz auf eine ununterbrochene und unvermischte Abstammungslinie zu tun, wie ihn etwa Amerikaner empfinden mögen, wenn sie mit genealogischen Nachforschungen zu beweisen hoffen, daß sie von einer Bauernsippe aus dem Suffolk des 16. Jahrhunderts abstammen. Dieser Rassismus war vielmehr ein Konglomerat aus den spätdarwinistischen Behauptungen des 19. Jahrhunderts und der Vorliebe für eine neue Genetik (für die man in Deutschland leider sehr empfänglich war), oder genauer gesagt: für jenen Zweig der angewandten Vererbungslehre (»Eugenetik«), bei dem man davon träumte, durch Selektion des »wertvollen« und Elimination des »unwerten« Lebens eine neue menschliche Superrasse zu züchten. Für die Rasse, die von Hitler dazu ausersehen wurde, die Welt zu regieren, hatte es noch nicht einmal einen Namen gegeben, bis ein Anthropologe 1898 den Begriff »nordisch« prägen sollte. Da der Faschismus das Erbe der Aufklärung des 18. Jahrhunderts und der Französischen Revolution prinzipiell ablehnte, lehnte er auch die Ideologie der Modernität und des Fortschritts ab. Allerdings hatte er keinerlei Schwierigkeiten, ein wahnwitziges Sortiment von Glaubenssätzen in praktischen Fragen mit technologischer Modernität zu verknüpfen – es sei denn, ideologische Gründe standen seiner wissenschaftlichen Forschung im Wege (siehe Achtzehntes Kapitel). Faschismus, das war der Triumph des Antiliberalismus. Und er lieferte den Beweis, daß der Mensch ohne die geringsten Schwierigkeiten völlig irrsinige Glaubenssätze über alles und jedes in der Welt mit meisterhafter Beherrschung der Hochtechnologie seiner Zeit verbinden kann. Das späte 20. Jahrhundert, mit seinen fundamentalistischen Sekten, die mit den Waffen des Fernsehens und computergesteuerter Wohltätigkeitsveranstaltungen kämpfen, haben uns mit diesem Phänomen noch vertrauter gemacht.

Dennoch: Diese Kombination aus konservativen Werten, Techniken der Massendemokratie und der innovativen Ideologie einer irrationalen Barbarei im Zentrum des Nationalismus bedarf der Erklärung. Im späten 19. Jahrhundert waren nichttraditionelle Bewegungen der radikalen Rechten in mehreren europäischen Staaten aufgetaucht: als Reaktion gegen den Liberalismus (also die immer schnellere Transformation von Gesellschaften durch den Kapitalismus), gegen die aufstrebenden sozialistischen Bewegungen der Arbeiterklasse und auch gegen die Flut von Ausländern, die während der bis heute größten Massenmigration der Geschichte die ganze Welt überschwemmte. Männer und Frauen wanderten nicht nur über Ozeane und internationale Grenzen hinweg, sondern auch vom Land in die Stadt, aus der einen Region eines Staates in die andere, kurzum: von »zu Hause« ins Land der Fremden, wo sie schließlich zu Fremden im »Heim« der anderen wurden. Fast fünfzehn von hundert Polen verließen ihr Land für immer – dazu noch eine halbe Million im Jahr als Saisonarbeiter – und wurden wie die meisten Auswanderer in überwältigendem Maße zu Mitgliedern der Arbeiterklasse ihrer Gastländer. In Vorwegnahme des späten 20. Jahrhunderts erlebte das späte 19. Jahrhundert erstmalig Massenxenophobie, deren stärkster Ausdruck der Rassismus wurde: der Schutz der »reinrassigen« einheimischen Bevölkerung gegen die Vergiftung und Überflutung durch eine Invasion von Horden aus Untermenschen. Die Heftigkeit dieser Xenophobie läßt sich nicht nur an der Angst vor der polnischen Immigration erkennen, die sogar den großen liberalen deutschen Soziologen Max Weber dazu bringen konnte, eine Zeitlang die »Alldeutschen«9 zu unterstützen, sondern auch an der fieberhaften Kampagne, die in den USA gegen die Massenimmigration in Gang gesetzt wurde und die das Land der Freiheitsstatue nach dem Enten Weltkrieg schließlich dazu führte, seine Grenzen vor jenen zu verschließen, zu deren Willkommen die Statue einmal errichtet worden war.

Der Kitt dieser Bewegungen waren die Ressentiments des »kleinen Mannes« in einer Gesellschaft, in der er sich zwischen den Mühlsteinen des Großunternehmertums und der aufstrebenden Arbeiterbewegungen zermalmt fühlte; eine Gesellschaft, die ihn seiner geachteten Position beraubte, welche ihm seiner Meinung nach zustand, und die ihn in ihrer Dynamik daran hinderte, nach dem sozialen Status zu streben, auf den er einen Anspruch zu haben glaubte. Solche Gefühle fanden ihren charakteristischen Ausdruck im Antisemitismus, der im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts in mehreren Ländern von Feindseligkeit gegen die Juden getriebene politische Bewegungen hervorgebracht hatte. Juden gab es beinahe überall, und so konnten sie auch prompt als Symbol für alles hergenommen werden, was an der ungerechten Welt so verhaßt war. Dazu gehörten nicht zuletzt die Ideen der Aufklärung und der Französischen Revolution, die die Juden emanzipiert und daher auch so viel sichtbarer gemacht hatten. Juden konnten als Symbol für den verhaßten Kapitalisten/Bankier dienen; für den revolutionären Agitator; für den zersetzenden Einfluß von »wurzellosen Intellektuellen« und den neuen Massenmedien; für Konkurrenz, die ja nur »unlauter« sein konnte und die den Juden zu einem unverhältnismäßig großen Anteil an Berufen verholfen hatte, die Erziehung und Ausbildung erforderten; und schließlich für den Ausländer und Außenseiter an sich – gar nicht zu reden von der vorherrschenden Überzeugung unter konservativen Christen, daß die Juden Jesus Christus ermordet hätten.

In der Tat herrschte überall in der westlichen Welt diese Abneigung gegen Juden; und ihre Lage war daher auch im 19. Jahrhundert problematisch gewesen. Doch die Tatsache, daß streikende Arbeiter sogar dann dazu tendierten, jüdische Läden anzugreifen, auch wenn sie Mitglieder nichtrassistischer Arbeiterbewegungen waren, oder daß sie ihre Arbeitgeber als Juden identifizierten (was in großen Teilen Mittel- und Osteuropas ja auch oft stimmte), sollte uns nicht dazu verleiten, diese Arbeiter als prototypische Nationalsozialisten anzusehen (genausowenig wie der selbstverständliche Antisemitismus der liberalen britischen Intellektuellen, beispielsweise der Bloomsbury Group, in der Zeit König Eduards diese automatisch zu Sympathisanten des politischen Antisemitismus der radikalen Rechten machte). Der bäuerliche Antisemitismus in Mittelosteuropa, wo Juden aus praktischen Gründen zum Schnittpunkt des Broterwerbs der Dorfbewohner und der auswärtigen Wirtschaft, von der dieser Erwerb abhing, geworden waren, war allerdings beständiger und explosiver; und er wurde in dem Maße immer explosiver, in dem die slawischen, magyarischen und rumänischen Landbevölkerungen von den unvorstellbar mächtigen Erdbeben der modernen Welt erschüttert wurden. Hier fanden Geschichten von Juden, die kleine Kinder schlachteten und opferten, noch immer ihre Zuhörer und konnten in Augenblicken der sozialen Explosion zu Pogromen führen. Solche Pogrome wurden von den Reaktionären des Zarenreichs noch zusätzlich gefördert, vor allem nach der Ermordung Zar Alexanders II. durch Sozialrevolutionäre im Jahr 1881. Hier führt ein direkter Weg von einem ursprünglich bodenständigen Antisemitismus zur Ausrottung des Judentums während des Zweiten Weltkrieges. Gewiß gab dieser volkstümliche Antisemitismus den osteuropäischen faschistischen Bewegungen in ihrer Aufbauphase die notwendige Massenunterstützung, vor allem der rumänischen Eisernen Garde und den ungarischen Pfeilkreuzlern – jedenfalls war dieser Zusammenhang in den ehemaligen Gebieten der Habsburger und Romanows sehr viel deutlicher als im Deutschen Reich, wo der bodenständige, ländliche und provinzielle Antisemitismus zwar weit verbreitet und tief verwurzelt, aber auch weniger gewalttätig war, ja man könnte beinahe sagen: toleranter.10 Juden, die 1938 aus dem gerade besetzten Wien nach Berlin kamen, waren erstaunt über die Tatsache, daß auf der offenen Straße kaum Antisemitismus zu finden war. Hier kam die Gewalt erst durch Dekret von oben, im November 1938 (Kershaw, 1983). Und doch ist ein Vergleich der beiläufigen und unregelmäßig sich ereignenden Brutalität dieser Pogrome mit dem, was eine Generation später geschehen sollte, einfach nicht möglich. Die Handvoll Tote von 1881 oder die vierzig bis fünfzig Opfer des Kischinjower Pogroms von 1903 haben die Welt mit Recht empört, denn vor dem Siegeszug der Barbarei schien selbst diese Zahl von Opfern unerträglich für eine Welt, die den Vormarsch der Zivilisation erwartete. Sogar die viel größeren Pogrome, die den Massenaufstand der Bauern während der Russischen Revolution 1905 begleiteten, forderten an späteren Standards gemessen nur wenige Opfer: insgesamt vielleicht achthundert. Man vergleiche sie mit den 3800 Juden, die 1941 von den Litauern in Vilnius (Wilna) während nur dreier Tage umgebracht wurden, während die Deutschen in die Sowjetunion einfielen und noch bevor die systematische Ausrottung überhaupt begonnen hatte.

Die neuen Bewegungen der radikalen Rechten, die sich zwar auf ältere Traditionen der Intoleranz beriefen, diese jedoch völlig umgewandelt haben, wirkten vor allem auf die unteren und mittleren Schichten der europäischen Gesellschaften attraktiv. Ihre Politik wurde rhetorisch und theoretisch von nationalistischen Intellektuellen formuliert, die erstmals in den 1890er Jahren in Erscheinung getreten waren. Sogar der Begriff »Nationalismus« war erst in diesem Jahrzehnt geprägt worden, um diese neuen Sprecher der Reaktion zu definieren. Die militante Mittel- bzw. untere Mittelschicht wandte sich vor allem in jenen Ländern der radikalen Rechten zu, in denen die Ideologien von Demokratie und Liberalismus nicht vorherrschten; und dieser Trend fand sich vor allem innerhalb solcher Gruppen, die sich mit diesen Ideologien nicht identifizierten, also hauptsächlich in Ländern, die von der Französischen Revolution oder einem Äquivalent nicht beeinflußt worden waren. Denn tatsächlich konnte die generelle Hegemonie von revolutionären Traditionen in den Kernländern des westlichen Liberalismus – Großbritannien, Frankreich, USA – die Entwicklung einer faschistischen Massenbewegung von Belang verhindern. Es wäre ein Fehler, den Rassismus der amerikanischen Populisten oder den Chauvinismus der französischen Republikaner mit dem prototypischen Faschismus zu verwechseln – denn diese Bewegungen entstammten der Linken.

Das hieß nun nicht, daß dort, wo die Hegemonie von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit kein Hindernis mehr war, alte Instinkte nicht mit neuen politischen Slogans verbrämt auftauchen konnten. Es kann wenig Zweifel daran bestehen, daß sich die Hakenkreuzaktivisten in den österreichischen Alpen zum großen Teil aus jenen provinziellen Berufsständen rekrutierten, die einst die regionalen Liberalen gebildet hatten – Tierärzte, Landvermesser, usw. –, also eine gebildete und emanzipierte Minderheit in einem Umfeld, das vom bäuerlichen Klerikalismus geprägt war. Dem vergleichbar ist, daß nach der Auflösung der klassischen proletarischen Arbeiterorganisationen und sozialistischen Bewegungen im späten 20. Jahrhundert dem instinktiven Chauvinismus und Rassismus vieler Arbeiter freies Spiel gegeben wurde. Bis dahin hatten sie einfach deshalb gezögert, ihre Ressentiments – gegen die sie ganz und gar nicht immun gewesen waren – öffentlich zu artikulieren, weil sie sich noch loyal gegenüber ihren Parteien verhielten, denen diese Bigotterie zutiefst zuwider war. Seit den sechziger Jahren sind Xenophobie und politischer Rassismus vor allem in der Arbeiterschicht verbreitet. Doch in den Jahrzehnten, in denen der Faschismus ausgebrütet wurde, waren solche Tendenzen hauptsächlich unter jenen zu finden, die sich bei der Arbeit nicht die Hände schmutzig machen mußten.

Die Mittelschicht und das Kleinbürgertum bildeten während der ganzen Phase des faschistischen Aufstiegs das Rückgrat seiner Bewegungen. Das wird sogar von jenen Historikern nicht bestritten, die ansonsten bemüht sind, den Konsens »jeder Analyse über die Nazigefolgschaft, die zwischen 1930 und 1980 gemacht wurde«11 zu revidieren. Um nur einen Fall unter den vielen Untersuchungen über die Gefolgschaft und Unterstützung von solchen Bewegungen herauszugreifen: Österreich in den Zwischenkriegsjahren. Unter den Nationalsozialisten, die bei den Gemeinderatswahlen 1932 in Wien gewählt wurden, waren 18 Prozent Selbständige, 56 Prozent Angestellte, Büroarbeiter und öffentlich Bedienstete und 14 Prozent Arbeiter. Unter den Nazis, die im selben Jahr in die österreichischen Landtage gewählt wurden, waren 16 Prozent Selbständige und Bauern, 51 Prozent Angestellte und vergleichbare Berufe und 10 Prozent Arbeiter.

Das heißt jedoch nicht, daß faschistische Bewegungen keine genuine Unterstützung bei der armen arbeitenden Bevölkerung gefunden hätten. Wie die Zusammensetzung der Kader in der rumänischen Eisernen Garde auch gewesen sein mag, diese wurde jedenfalls auch von der armen Landbevölkerung unterstützt. Die Wähler der ungarischen Pfeilkreuzler stammten weitgehend aus der Arbeiterklasse (die Kommunistische Partei war illegal, und die Sozialdemokraten, immer schon eine kleine Partei, zahlten den Preis für ihre Tolerierung durch das Horthy-Regime). Nach der Niederlage der österreichischen Sozialdemokratie im Jahr 1934 wechselten Arbeiter, vor allem in der Provinz, in großer Zahl zu den Nationalsozialisten über. Im übrigen haben sich weit mehr sozialistische und kommunistische Arbeiter den Faschisten angeschlossen – als diese erst einmal zur legitimen Regierung geworden waren, wie in Italien und Deutschland –, als die Linke wahrhaben möchte. Dennoch setzte sich die eigentliche Wählerschaft der faschistischen Bewegungen aus der Mittelschicht zusammen12 – denn die traditionsbewußten Elemente der Landbevölkerung anzusprechen, hatten die Faschisten doch einige Mühe (es sei denn, sie erhielten Rückendeckung von bestimmten Organisationen, wie im Falle Kroatiens von der römisch-katholischen Kirche); hinzu kam, daß die Ideologien und Parteien der Arbeiterorganisationen dem Faschismus grundsätzlich ablehnend gegenüberstanden.

Wie weit die Attraktivität des Faschismus ursprünglich in die Mittelschicht hineinwirkte, ist eine offene Frage. Sicher hatte er große Anziehungskraft auf die Mittelschichtsjugend. In den Jahren zwischen den Kriegen tendierten nämlich vor allem die Studenten des kontinentalen Europa notorisch zur Ultrarechten. 1921 (also noch vor dem »Marsch auf Rom«) machten Studenten 13 Prozent der Mitglieder der italienischen faschistischen Bewegung aus. In Deutschland waren bereits 1930 zwischen fünf und zehn Prozent aller Studenten Parteimitglieder, also zu einer Zeit, als die überwältigende Mehrheit der zukünftigen Nazis noch gar keine Notiz von Hitler genommen hatte.13 Aber auch ehemalige Offiziere aus der Mittelschicht waren stark vertreten – vor allem jener Typus, der den Großen Krieg mit all seinen Greueln als Gipfel seiner persönlichen Ruhmestaten erlebt hatte, von dem aus er nur noch das enttäuschende Flachland eines künftigen Lebens als Zivilist erblickte. Auf diese Segmente der Mittelschicht hat der faschistische Aktivismus natürlich besonders anziehend gewirkt. Und die radikale Rechte hat wohl ganz allgemein um so stärkere Anziehungskraft auf diese Offiziere ausgeübt, je geringer das Ansehen war, das von einem konventionellen Mittelklasseberuf erwartet wurde, und je bedrohlicher der gesellschaftliche Rahmen bröckelte, von dem man meinte, er halte ihr soziales Gefüge zusammen. In Deutschland bewirkte der doppelte Zusammenbruch – die große Inflation, die den Geldwert auf Null absenkte, und die Weltwirtschaftskrise – noch zusätzlich, daß sich sogar solche Gruppen der Mittelschicht radikalisierten, deren Arbeitsplätze durchaus sicher zu sein schienen, also beispielsweise mittlere und höhere Beamten. Unter weniger traumatischen Bedingungen hätten sie wohl auch weiterhin zufrieden als konservative Patrioten alten Stils gelebt und Kaiser Wilhelm II. nachgetrauert, aber dennoch willig ihre Pflicht gegenüber einer Republik erfüllt, deren Oberhaupt der Generalfeldmarschall von Hindenburg war – wäre sie nicht unter ihren Augen zusammengebrochen. Die meisten unpolitischen Deutschen der Zwischenkriegszeit sehnten sich nach dem Kaiser zurück. Noch 1960, als die meisten Westdeutschen (verständlicherweise) der Meinung waren, daß die deutsche Geschichte noch nie eine so gute Zeit erlebt hatte wie jetzt, glaubten noch immer 42 Prozent der über Sechzigjährigen, daß die Zeiten vor 1914 besser gewesen seien als die Gegenwart, im Gegensatz zu 32 Prozent, die vom Wirtschaftswunder eines Besseren belehrt worden waren.14 Die Wähler der bürgerlichen Mitte und der Rechten wechselten zwischen 1930 und 1932 zwar tatsächlich in hoher Zahl zur Nationalsozialistischen Partei. Doch es waren nicht sie, die den Faschismus aufgebaut haben.

Die konservativen Mittelschichten waren vor allem wegen der spezifischen Art und Weise, in der in der Zwischenkriegszeit die Linien im politischen Kampf gezogen worden waren, zu potentiellen Anhängern des Faschismus und schließlich zu Überläufern geworden. Die Bedrohung der liberalen Gesellschaft und ihrer Werte schien ausschließlich von rechts zu kommen, die Bedrohung der sozialen Ordnung hingegen von links. Menschen aus der Mittelschicht neigten dazu, sich je nach ihren Ängsten für eine bestimmte Politik zu entscheiden. Traditionelle Nationalkonservative sympathisierten für gewöhnlich mit faschistischen Demagogen und waren bereit, sich mit ihnen gegen den Feind zu verbünden. Der italienische Faschismus hatte in den zwanziger und selbst noch in den dreißiger Jahren eine durchaus gute Presse, abgesehen natürlich vom liberalen und linken Spektrum.

»Wenn es das kühne Experiment des Faschismus nicht gegeben hätte, so wäre das Jahrzehnt hinsichtlich konstruktiver Staatskunst nicht fruchtbar gewesen.« So schrieb John Buchan, der berühmte britische Konservative und Thrillerautor. (Die Vorliebe für das Schreiben von Thrillern ging, leider, nur selten mit linker Überzeugung einher. Graves/Hodge, 1941, S. 248.)

Hitler wurde durch eine Koalition der nationalkonservativen Rechten an die Macht gebracht, die seine Bewegung später schlucken sollte. Und General Franco nahm die damals relativ unbedeutende spanische Falange in seine Bewegung auf, weil er eine Union der gesamten Rechten gegen die Schreckgespenster von 1789 und 1917 vertrat, zwischen denen er keinen großen Unterschied machte. Zu seinem Glück trat er dann nicht an Hitlers Seite in den Zweiten Weltkrieg ein, entsandte jedoch immerhin einen Freiwilligentrupp, die »Blaue Division«, um Seite an Seite mit den Deutschen gegen die gottlosen Kommunisten in Rußland zu kämpfen. Marschall Pétain war sicher weder Faschist noch ein Sympathisant der Nazis. Nur war einer der Gründe, weshalb es nach dem Krieg so schwierig sein sollte, zwischen wirklichen französischen Faschisten und prodeutsch eingestellten Kollaborateuren einerseits und der Anhängerschaft von Marschall Pétains Vichy-Regime andererseits zu unterscheiden, daß es gar keine klaren Grenzen gegeben hat. Ein Kontinuum verband die, deren Väter Dreyfus, die Juden und die verfluchte Republik gehaßt hatten – einige unter den Vichy-Figuren waren alt genug, um noch selbst dazuzugehören –, und die kaltblütigen Zeloten des Hitlerschen Europa. Die »natürliche« Allianz der Rechten zwischen den Kriegen bestand demnach also aus traditionellen Nationalkonservativen – unter Einbeziehung der Reaktionäre alten Stils – bis hin zu den äußersten Randgruppen der faschistischen Pathologie. Die traditionellen Kräfte des Konservatismus und der Konterrevolution waren zwar stark, aber oft träge. Der Faschismus bot ihnen nicht nur Dynamik, sondern, was vielleicht noch wichtiger war, auch die Möglichkeit eines Sieges über die Mächte der Zersetzung. (War nicht das sprichwörtliche Argument für ein faschistisches Italien, Mussolini würde »dafür sorgen, daß die Züge wieder pünktlich fahren«?) So wie die Dynamik des Kommunismus anziehend wirkte auf die orientierungs- und steuerlose Linke nach 1933, so ließen seine Erfolge den Faschismus, vor allem nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland, als Woge hin zur Zukunft erscheinen. Die Tatsache, daß der Faschismus dieser Zeit sogar vehement – wenn auch nur kurzfristig – die politische Bühne des konservativen Großbritannien betreten konnte, beweist die Kraft dieses »Demonstrationseffekts«. Und daß er nicht nur einen der prominentesten Politiker des Landes, sondern auch die Unterstützung eines bedeutenden Pressezaren für sich gewinnen konnte, ist von größerer Bedeutung als die Tatsache, daß die Bewegung von Sir Oswald Mosley bald schon von respektablen Politikern desavouiert wurde und daß Lord Rothermeres Daily Mail bald schon von der Unterstützung der British Union of Fascists wieder Abstand nehmen sollte. Großbritannien wurde in der ganzen Welt noch immer mit vollem Recht als Vorbild für politische und gesellschaftliche Stabilität angesehen.