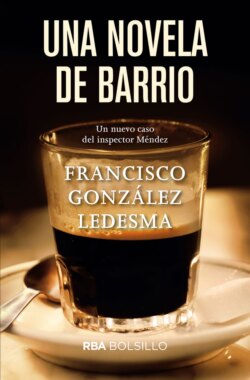

Читать книгу Una novela de barrio - Francisco González Ledesma - Страница 14

11

Оглавление—Pues claro que mató a un hombre una vez —dijo Carrasco, el dueño del bar La Anticipada—, claro que lo conozco. Y qué manera de matar, amigo... Dos balas en la cabeza. ¡BANG! ¡BANG! Los sesos del tío por poco no salen por la puerta del banco. ¡BANG! ¡BANG! Los cristales quedaron tan manchados por dentro que dos mujeres estuvieron limpiándolos casi un mes.

Mientras le escuchaba, acodado en la barra del bar de Carrasco, Méndez se metía un brebaje que podía servir para dos cosas: una heroica y otra no heroica. Si se tratara de la heroica, después de beberlo, cualquier legionario atacaría con su bayoneta aunque fuese Domingo de Ramos. Si se tratara de la no heroica, la bebida haría las veces de detergente de alta calidad. Cualquier día lo anunciaban por la tele.

Carrasco, viendo su mueca, le tranquilizó:

—Es un licor de hierbas, señor Méndez, o sea, altamente ecológico. Lo único que pasa es que no se recomienda a menores, jubilados, señoras en periodo de lactancia ni matrimonios que hayan de pedir un préstamo.

—Joder, pues a mí me están arreglando los papeles para la jubilación.

—Bueno, pero no lo parece. Lo grave, créame, sería que usted fuese un menor, pues en ese caso se volvería impotente, pero usted ya no corre ese peligro, señor Méndez. Y ahora pregúnteme todo lo que quiera saber.

Méndez susurró:

—Usted y yo ya hablamos de esto, pero jugamos un poco a los equívocos. Los policías lo hacemos y los taberneros lo hacen también, para no comprometerse. Le mencioné al muerto en la vieja casa de citas, el Omedes.

—Pues claro que sí. Y llegamos a la conclusión de que había sido un malparido.

—También le hablé de que yo creía saber quién era el autor de aquella muerte: el padre de un niño al que mataron en el atraco. Ni yo solté demasiados datos ni usted tampoco. ¿Me dijo que ese hombre era del barrio?

—No lo recuerdo.

—Yo tampoco, lo mismo da. A veces la memoria me empieza a fallar, ¿sabe? En resumen, yo pienso que el autor de aquella muerte fue, por pura venganza, un hombre llamado Miralles. No me importa que lo sepa, porque así tal vez se ponga nervioso y cometa un error.

—O huya.

—Peor para él —dijo Méndez.

—De todos modos, me extraña que no lo hayan detenido para los interrogatorios y todo eso —opinó Carrasco—. O hayan revisado su pistola. Miralles tiene licencia de armas, porque es guardaespaldas. Yo sólo tengo un bar, pero he visto películas: por la bala se puede saber todo sobre el arma.

Méndez se atrevió a terminar su brebaje.

—Fui a detenerle, pero en aquel momento le estaba comprando ropa nueva a un niño de unos tres años, y no quise escandalizar a la santa infancia. Por otra parte, el comisario me dijo que sería mejor vigilarle un tiempo, ya que al arma reglamentaria la tenemos a nuestra disposición en cualquier momento. No me importa que Miralles sepa que sospechamos de él.

El del bar La Anticipada sonrió.

—No soy tan tonto, señor Méndez. Si lo detienen y no habla, que es lo normal, todo se va al carajo. En cambio, si lo vigilan, alguien puede ponerse en contacto con él: me refiero a algún otro sospechoso. Han pasado muchos años, pero la gente vieja del barrio recuerda que dos hombres cometieron aquel atraco en el que mataron a un niño. Y el que entonces fue compañero de Omedes puede ser el autor de la muerte del cabrito de Omedes. Comprendo que un investigador como usted, y encima catador de licores regionales, no pueda precipitarse.

Méndez ni afirmó ni negó. Pero hizo el gesto de querer abarcar toda la barra vacía a aquella hora de la mañana.

—Me gustaría saber más cosas de Miralles —suspiró.

—Lo he dicho ya todo, y puede usted confirmarlo entre las personas que llevan años en el barrio. Después del asesinato de su hijo, Miralles se volvió loco, porque además estaba separado de su mujer, o sea, que su soledad era absoluta. Vamos a ver si sé explicarme, Méndez. La gente que llegó a conocerlos cree que la separación fue culpa de la mujer, porque Miralles era una buena persona. Pero se ve que un día ella le dijo: «Aquí tienes a tu hijo. Ya estoy harta. Cada uno por su camino, y que te aproveche».

—Si Miralles era tan buena persona, ¿por qué lo dejó su mujer?

—Y yo qué sé... Han pasado tantos años que sólo los viejos lo recuerdan, pero en los bares se comenta todo. Imagino que Miralles ganaba poco, y a ella el barrio le quedaba estrecho. Era guapa, le gustaba el dinero y hasta alguna vecina comenta que llegó a tener otro hombre. Debe de ser verdad, porque se desembarazó del hijo como si fuera un paquete, para irse con un tío. Creo que más tarde se supo que vivía en una casa de relumbrón, de esas a las que sólo les falta un mayordomo, y además la vieron en un coche de lujo. Pero yo creo que Miralles lo supo aceptar.

—¿Y por qué lo supo aceptar?

—Parece mentira que pregunte eso un viejo policía como usted, Méndez, que ha visto tantos matrimonios rotos por culpa del dinero. Yo no soy más que un cabrito que tiene un bar (y encima un cabrito anticipado) pero he tenido que ver muchos pisos vacíos, muchas ventanas abiertas y muchas paredes con las marcas de los cuadros que un día existieron. La vida es como es, Méndez, y no le dé más vueltas: las mujeres vienen y se van. Si a ella le gustaba el lujo, y el pobre Miralles no podía darle más lujo que una pichabrava (en el caso de que la tuviera), ya me dirá usted qué podía hacer. La mujer se largaría un día u otro. Y él, al menos, tenía el hijo, que era lo que más quería en este mundo.

Méndez dijo con voz ronca:

—Si la gente supiera la cantidad de funerales que hay en las noches de bodas...

Y dejó que le sirvieran otra copita de licor ecológico.

A él ya no le importaba su propio funeral.

—Y encima le matan al hijo —susurró.

—Por eso digo que se volvió loco. Encontrará gente en el barrio que le hablará de sus tardes de soledad, sentado en un banco, con la mirada perdida. Trabajaba en una casa de seguros, y se ve que empezó a equivocarse en las cuentas. Yo también lo entiendo, coño. Cuando estás así, vienen los clientes a hacerse un seguro de vida y tú les haces un seguro de entierro.

—¿Lo echaron a la calle? —preguntó Méndez, quien no dejaba nunca de comprobar los pedacitos de sus historias.

—Por lo que me han contado, la casa tuvo paciencia, pero un día Miralles da la sorpresa: va y se presenta a una oposición para cubrir plazas de vigilantes armados de bancos. No olvide que hubo una época en este país, hacia finales de los setenta, en que los bancos parecían el tiro de pichón, y en muchos de ellos ponían seguratas con revólveres cargados. Se ve que Miralles tenía una puntería de mil pares de cojones, pero de lo que no hay duda es de que el examen psicológico se lo hicieron por encima y con la punta del nabo. No tenían que haber admitido para vigilar bancos a un hombre cuyo hijo había muerto en un atraco a un banco. Y es que un hombre así se convierte en un gatillo fácil que dispara a la primera.

—Pero lo admitieron.

—Eso es lo que pasó hace años, Méndez: lo admitieron. Y en bares más viejos que éste le explicarán qué pasó: un día se presentan tres tíos armados a atracar, con las recortadas por delante. Y una recortada te deja sin huevos sólo con mirarla. El Miralles estaba solo, pero el tío ni pestañeó. TUMBA, TUMBA, TUMBA. A dos de los tíos les destrozó las rodillas antes de que dispararan, pero al tercero, el que estaba más cerca de la puerta, le voló los sesos. ¿Le he dicho cómo quedó el cristal? Bueno, pues a las limpiadoras tuvieron que darles paga extra.

Orgulloso de ser mejor que un cronista de guerra, el señor anticipado continuó:

—Y falta lo mejor.

—¿Lo mejor?

—Hubo alguien que se dio cuenta de que los tíos como Miralles no abundan tanto: diez en serenidad, diez en tiro y cero en ganas de vivir. Nadie lo diría, pero en España hay una demanda de tíos de esos que es la hostia: cada alto cargo, cada banquero y cada querida de diputado, tiene un guardaespaldas o dos. Y hay empresas que se dedican a contratarlos.

—O sea, que a Miralles le hicieron una oferta...

—Sí. Por eso le digo que es guardaespaldas. Y añadiría que gana pasta, pero la gasta en cosas que nadie diría. Pregunte por ahí y se lo explicarán: donativos a los orfelinatos, educación pagada para algún niño del barrio, ropa nueva para los chavalitos que la necesitan. Usted mismo dice que lo vio, Méndez.

—Pues claro. Cualquiera detiene a un hombre que está haciendo eso. Y además no quiero que deje de llevar flores a la tumba de su hijo.

—Tiene razón. Las flores cuestan un huevo. Ni que las regaran con semen de tigre.

Méndez terminó de beber su mejunje. Su cara adquirió poco a poco un intenso color verde, o sea, ecológico. Pero sobreponiéndose a todas las adversidades, musitó:

—No me importa que se rumoree por ahí, en los bares, los hoteles para parejas y los hogares del jubilado que la policía sospecha de Miralles. Por eso usted y yo hemos hablado tanto.

—Me lo ha dicho, señor Méndez: espera que se ponga nervioso.

—Más que él, espero que se ponga nervioso el otro, amigo mío. Porque hay otro.