Читать книгу Grandes Novelas - H. G. Wells - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление¡QUE VIENEN LOS MARCIANOS (Y LOS MORLOCKS, Y LAS BESTIAS DE MOREAU, Y EL HOMBRE INVISIBLE)!

por

JACINTO ANTÓN

Abro mi viejo libro con manos temblorosas y ahí siguen todos: los despiadados marcianos, los sombríos caníbales morlocks, el coro de bestias semihumanas de la isla de Moreau y Griffin, el pavoroso hombre invisible. Imposible reunir tanta conmoción, tanta aventura y tanto escalofrío en un solo volumen como no sea en este de las grandes obras de H. G. Wells. Si ustedes no han leído estas cuatro novelas que se cuentan entre lo más emocionante que se ha escrito nunca no saben dónde se adentran, lo que les espera. Aunque, claro, es difícil que nadie desconozca del todo este póquer de títulos seminales de la literatura universal —y no solo fantástica (Wells es uno de los padres de la ciencia ficción)— que han sido versionados y homenajeados de mil y una maneras en otras obras y soportes, incluidas numerosas películas. Bienvenidos, sea cual sea su caso, a este territorio deslumbrante de lo asombroso.

Cuando yo me sumergí en el tomo primero de las obras completas de Wells en la edición de clásicos del siglo XX de Janés Editor (Barcelona, 1953) de la biblioteca de mi padre, una edición de casi mil quinientas páginas en papel biblia y encuadernada en piel azul oscura (hoy un tanto desvaída), era aún un niño, un lector inocente de diez años acunado en tebeos, libros juveniles, las antiguas adaptaciones de Araluce y los primeros encuentros con Julio Verne, Salgari o Karl May. H. G. Wells llegó entonces, y marcó mi vida. Fue el despertar a la narrativa adulta, al verdadero placer estremecedor de la lectura, al sentido de la maravilla y a la vez a la percepción consciente de lo tenebrosa que puede ser la existencia. Luego han venido otras grandes experiencias literarias: el descubrimiento del uno mismo (y del bricolaje, si me permiten la broma) en Robinson Crusoe, el del erotismo en el Decamerón —¡no lo suficientemente alto en los estantes de mi padre!—, el del amor en El cuarteto de Alejandría, el de Egipto en Sinuhé, el del mar y la cobardía redimida en Lord Jim… Pero estas cuatro grandes novelas de Wells, leídas en rápida sucesión esa primera vez, casi sin levantar la cara del libro, y luego vueltas a releer una y otra vez, siguen ocupando un lugar esencial en mi biografía de lector.

La primera fue La guerra de los mundos. Les podría recitar de memoria fragmentos del sobrecogedor inicio con el que el autor abre el telón y que nos meten de cabeza en el reino de lo impensado y lo terrible: ¡una invasión marciana! (la primera a la que tuvimos que hacer frente, la madre de todas las invasiones extraterrestres —y no solo—). «A través de los abismos del espacio, espíritus que son a los nuestros lo que nuestros espíritus son a los de las bestias de alma perecedera; inteligencias vastas, frías e implacables, contemplaban esta tierra con ojos envidiosos y trazaban con lentitud y seguridad sus planes de conquista». Inigualable. La sensación desazonadora de que alguien allá arriba nos podía mirar como si fuéramos microbios o bacilos me hacía encorvar los hombros mientras la oscuridad invadía paulatinamente la biblioteca de casa y el haz de la lámpara de pie, remedo del rayo mortal de los marcianos, marcaba un inquietante círculo de luz sobre las páginas.

En La guerra de los mundos nos vamos adentrando en un relato de tono tan realista, cargado de detalles y escrito en tono casi periodístico que hay que hacer un esfuerzo para mantener la calma y no creer que estás leyendo la crónica estricta de un verdadero cataclismo, la derrota de la civilización, la matanza de la humanidad. Incluso se nos dice que un ejemplar de marciano se conserva «casi completo» en alcohol en el Museo de Historia Natural de Londres (¡tenemos que pedir que nos lo enseñen en la próxima visita!). No es de extrañar que la adaptación radiofónica de 1938 del Mercury Theatre de Orson Welles desatara el pánico como lo hizo. Me ha encantado saber, muchos años después de la primera lectura, que H. G. Wells dedicó mucho tiempo a pasear en bicicleta por los escenarios reales de la campiña inglesa donde se producen las primeras llegadas de los invasores marcianos a fin de describir los parajes con exactitud. Imagino al autor, con su aspecto simpático de sabio despistado y amable, saludando a la gente a la que iba a matar de maneras tan crueles en su novela y planeando escenas de destrucción masiva en los pacíficos pueblecitos que atravesaba.

La guerra de los mundos (1898) se presenta como una advertencia, un toque de atención a lo que nos puede caer encima, a los peligros que acechan a la raza humana. Después de leerla ya no vuelves a ser el mismo, te entra una especie de pesimismo cósmico (que es lo que luego llevó a su extremo Lovecraft). Y es que los invasores vienen a merendársenos como si no fuéramos más dignos de interés que el ganado. No hay posibilidad de conversaciones de paz ni de treguas. Aún hoy me sobresalto como la primera vez al oír el sonido metálico de las cabezas de los cilindros marcianos al desatornillarse desde dentro o el ruido ominoso de los invasores al ensamblar a martillazos sus letales máquinas. Por supuesto en la cabeza se me mezclan las páginas de Wells con las imágenes de la película de 1953 de Byron Haskin —¡la sombra del marciano en la pared!— , el rock progresivo de la versión musical de Jeff Wayne y la tremebunda nueva versión de Spielberg de 2005 con Tom Cruise, en la que los trípodes gigantes de los extraterrestres (¡bravo, Steven!) cuentan con cestas para recoger la cosecha humana (Wells escribió que cargaban recipientes metálicos «a la manera que cuelga un saco de los hombros de un trapero»: estamos en los predios del terror más primordial, claro, ¡el hombre del saco!).

Sin embargo ni los más espectaculares efectos especiales del genio de Hollywood son capaces de igualar el poder de conmoción de la descripción que nos brinda Wells de sus marcianos chupadores de sangre, definitivamente antipáticos: una masa grisácea y redonda del tamaño de un oso que brilla como cuero humedecido, dotada de una boca cuyos bordes sin labios, temblorosos y palpitantes, segregan saliva. «Los que no hayan visto un marciano vivo se imaginarán difícilmente el horror extraño de su aspecto, la singular boca en forma de V (…) el gorgóneo grupo de los tentáculos (…) me sentí abrumado de asco y de miedo». Asquerosas bestias, y llegan bien armadas. Afortunadamente carecen de sexo, al menos en ese aspecto nos dejarán tranquilos. «El miedo a los marcianos me envolvía por todas partes», dice el protagonista. Solo podemos asentir. ¡Imaginen lo que fue leerlo con diez años! Quizá nada sintetiza más la desazón y la sensación de urgencia que provoca toda la novela que el grito de aquella vieja en el camino de Woking devastado por el Rayo Ardiente: «¡Que vienen!». Contra ellos, contra los marcianos, Wells envía a los húsares de Cardigan; no había nada mejor. En fin, en nuestra época tampoco lo hacen muy bien los tanques y aviones.

Pasada la orgía de destrucción, aún faltaba lo peor. Es imposible leer la segunda parte, «La Tierra dominada por los marcianos», sin hundirse moralmente. Enterrados, atrapados, escondidos, en compañía de gente tan pirada como el vicario y el artillero, nos aplasta el peso de la soledad y el desvalimiento que provoca la destrucción del orden social, por no hablar de lo que deprime ser tan conscientes de haberte convertido en la parte mala de la cadena alimentaria. No les revelo nada si les digo que la humanidad sale adelante, pero no como vencedora de la guerra sino como mera superviviente. Por pura chiripa, y a esperar la próxima… «Hemos aprendido a no considerar en lo sucesivo nuestro planeta como segura e inviolable morada del hombre».

Uno desembarca en La isla del doctor Moreau pensando que no le va a intranquilizar tanto. Craso error. Yo aún tengo pesadillas con las cosas terribles que pasan allí, en la isla Noble (!). Ríase usted de los experimentos de la InGen de Hammond en la Isla Nublar de Parque Jurásico. Al lugar, un islote volcánico, llega Edward Prendick, un aficionado a la historia natural que ha naufragado y ha sido recogido por una goleta que lleva un extraño cargamento de animales a la isla. Ya a bordo empieza a encontrarse con personajes extraños, bestiales, no sé si me entienden. En tierra descubre para su horror que la isla es desde hace once años la estación experimental de Moreau, un científico que tuvo que alejarse de Inglaterra por la crueldad desaforada de sus experimentos con animales. El hombre, por supuesto, no ha escarmentado y se dedica a llevar al extremo sus escalofriantes proyectos lunáticos. «Animales humanizados, triunfos de la vivisección». Un hombre-leopardo, una mezcla de hiena y cerdo, hombres-buey, el mono-chivo, la yegua-rinoceronte, el hombre-mono, la vieja y maloliente zorra-osa, la mujer-cerda (!), etcétera.

No sé por qué lo que me viene a la cabeza una y otra vez al recordar la novela no son los rostros de ese retorcido y grotesco bestiario sino los chillidos del felino sometido a infinitas torturas durante la historia para su transformación («como si todo el dolor del mundo hubiese encontrado una voz»). En la novela es un puma, pero siempre pienso en la mujer pantera y en el rostro (¡y el cuerpo!) de María (Barbara Carrera), que era la más fina creación de Moreau en la película de 1977 con Burt Lancaster en el papel del doctor y Michael York como protagonista (ha habido otras dos películas famosas, la de 1933, con Charles Laughton y Bela Lugosi, y la de 1996, con Marlon Brando y Val Kilmer; tres grandes Moreau, Lancaster, Laughton y Brando, sin duda).

La novela ha sido considerada en nuestros tiempos como un ejemplo de los terribles pecados y riesgos de la manipulación genética. Moreau no llega a tanto, lo suyo es más pedestre, pero vale como modelo de científico obsesionado con enmendar la plana a la naturaleza. Nos encontramos ante un émulo de Frankenstein, claro. La novela es muchísimo más rica y abunda en simbolismos y alegorías, amén de invitar a una reflexión sobre la naturaleza del hombre y ni les digo sobre la crueldad con los animales. Se ha señalado que Wells reprodujo la experiencia colonial europea cargando las tintas en la parábola. A mí me fascina la semejanza de Moreau con Próspero, el protagonista de La tempestad de Shakespeare. Moreau, con ciencia y no con magia, se ha rodeado de dolientes Calibanes en su isla a los que también somete justificado por un poder y una sabiduría superiores. Asimismo, hay una lectura bíblica de la historia, con Moreau como un dios que regala a sus criaturas el envenenado (y doloroso) don de la conciencia y la humanidad mostrando al tiempo toda la crueldad de un Yahvé con bisturí. Margared Atwood ha señalado muy certeramente la relación de Moreau con la encantadora Circe de la Odisea, que convierte a los compañeros de Ulises precisamente en cerdos. Por supuesto hay mucho Darwin (acelerado) en el relato…

En el ecuador de este azorado discurrir por las cuatro grandes novelas de H. G. Wells, déjenme hablarles un poco sobre el escritor. Era un hombre que fue de la nada al todo. Podría haberse quedado en dependiente de mercería y acabó convertido en un fino intelectual de enorme influencia que se codeaba con los presidentes de Estados Unidos, que reclamaban su opinión, y visitando a Lenin en el Kremlin y entrevistando al mismísimo Stalin. Quizá uno de los mayores elogios que se pueden rendir a sus libros es que los nazis los quemaron públicamente; también en eso fue un precursor de la ciencia ficción que vendría (Farenheit 451).

Bertie Wells, como lo llamaban familiarmente, provenía de un hogar humilde. Su madre había sido (y volvió a ser) sirvienta y su padre era un tipo que jugaba muy bien al críquet pero que fracasó en su pequeño comercio y redujo a su familia prácticamente a la miseria. El joven Wells casi no tuvo educación por falta de medios y solo un increíble esfuerzo personal y su sufrida madre le sacaron del destino de oscuro empleado para convertirlo en una de las personalidades más brillantes, admiradas y respetadas de su tiempo. Estudió ciencias con entusiasmo, tuvo la suerte de recibir enseñanzas de biología y zoología de T. H. Huxley, nada menos (el gran popularizador y valedor de Darwin influyó mucho en su pupilo: la teoría de la evolución empapa sus novelas), y se convirtió él mismo en maestro para decantarse hacia la escritura y el periodismo.

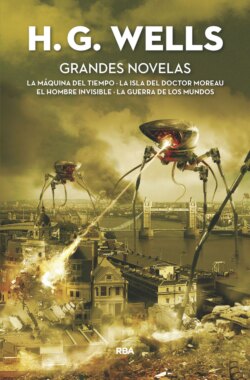

La máquina del tiempo (1895), una de las cuatro novelas que aquí tienen, le lanzó a la fama. La siguieron en asombrosa sucesión sus otras tres obras maestras: La isla del doctor Moreau (1896), El hombre invisible (1897) y La guerra de los mundos (1898). En poco tiempo se convirtió en un autor de enorme popularidad traducido a todas las grandes lenguas y que eclipsó a su predecesor en el género fantástico, Julio Verne. Por supuesto, Wells fue mucho más que un escritor de género. Su dimensión política (socialista escéptico, era un notable portavoz de la izquierda británica), social —baste con decir que abogó por los derechos de las mujeres y que en 1924 participó en una pionera campaña ¡en defensa de las ballenas!— y cultural fue extraordinaria y de hecho buena parte de sus obras no tienen nada que ver con la ciencia ficción. En realidad, todas, incluidas las que son el sujeto de estas líneas —siendo como son estupendas historias—, están imbuidas de ideas y de una gran carga de reflexión social y política. H. G. Wells no se consideraba, ni era, un inocuo autor de aventuras fantásticas, sino un escritor de hálito profético que quería reflexionar sobre temas de gran relevancia y advertir al mundo de lo que se le venía encima. Que además sea apasionante y entretenidísimo resulta una suerte.

Wells adelantó en sus novelas —y permítanme recomendarles si estas cuatro son de su agrado Cuando el durmiente despierta y En los días del cometa— muchas cosas: la guerra aérea, las armas atómicas, la llegada a la Luna… Otras, como la invisibilidad, aún están por verse (lo siento: no he podido evitar el comentario).

Me resisto a no darles unos apuntes sobre su vida íntima. Porque aunque no coincida con el resto del perfil, el amigo Wells era en el aspecto sentimental bastante un viva la virgen cuyos numerosos affaires sexuales, en busca de la plenitud emocional que no alcanzaba en sus matrimonios (se casó dos veces), resultaron notorios. Amaba a sus esposas pero se acostaba con la que se le pusiera a tiro. Tuvo hijos fuera del matrimonio, uno de ellos en 1914 con la novelista Rebecca West.

Volvamos a las novelas. De La máquina del tiempo conservo una fuerte sensación de soledad, aún más que de sobresalto y desasosiego, que ya es decir. ¿Hay soledad más grande que la de ese hombre atravesando los eones a bordo de su artefacto de frágil apariencia que puede dejarle varado en los meandros más inhóspitos del tiempo? Es también la soledad del lector sumergido en los millares de libros que jalonan su vida. Como en las otras novelas, la plasmación cinematográfica de esta nos ha legado imágenes que resultan inseparables del texto y de nuestras primeras materializaciones a través de la imaginación durante la lectura. La propia máquina, el primer ingenio científico, mecánico, para viajar en el tiempo jamás descrito, aparece tan bien construida en el canónico film de 1960 Time Machine (en España se tituló El tiempo en sus manos) que yo ya no puedo imaginarla de otra manera. Alguien ha escrito que lo que Wells describe es una especie de bicicleta costumizada en un taller suburbano, una máquina en parte reloj, en parte vieja radio y cámara de cine. En la novela es de delicada armazón metálica, con partes de níquel, de marfil y cristal, y unas varillas de cuarzo; dispone de un asiento —el cine lo convirtió en un sillón victoriano— y una simple palanca para moverse en el pasado y el futuro, y se apoya sobre unos raíles de bronce.

«Me propongo explorar el tiempo», declara el viajero en el tiempo, del que nunca sabremos el nombre. Su relato ante los escépticos invitados que constituyen su auditorio, arranca con la explicación de lo que se siente en ese trayecto. Son sensaciones, nos dice, sumamente desagradables, parecidas a montar en una montaña rusa. Los efectos lumínicos resultan casi alucinógenos, el peligro y la incertidumbre, grandes, pero nuestro viajero no pierde en ningún momento su perspectiva científica. Tras unos tanteos y después de ver cosas que no ha sido dado contemplar a ser humano alguno, nuestro hombre va a parar de manera bastante accidentada a un remoto futuro —los cuadrantes de la máquina indican el año 802 701— donde lo primero que se encuentra es la inquietante estatua de una esfinge, que constituye uno de los grandes iconos del misterio y del terror de toda la literatura.

Estamos en un extraño mundo idílico poblado por una humanidad bella, frágil, inocente y desvitalizada, los eloi. Al viajero le parece que hemos degenerado en una Edad de Oro estéril y apática, una sociedad «comunista» opulenta y gandula. Pertrechado con las ideas darwinistas de Wells, el protagonista no entiende cómo la supervivencia de los más fuertes puede haber derivado en semejante placidez desmotivada. Pero por supuesto, aún no conoce a los morlocks.

El encuentro con los caníbales y horripilantes morlocks, que se ceban en los eloi, es traumático para el viajero en el tiempo, nuestro valiente Prometeo con su cerillita, pero yo diría que incluso aún más para los lectores. Para muchos de nosotros ha sido la verdadera iniciación en el horror. Como con los marcianos o las bestias infrahumanas de Moreau, H. G. Wells consigue crear unos monstruos que están en la cima de la literatura moderna.

Uno de los rasgos más sobresalientes de Wells, lo que lo hace en verdad único, es su capacidad para mezclar las ideas con la aventura, la filosofía y la ficción. Si los desmotivados eloi son trasuntos de la aristocracia eduardiana, los industriosos morlock en sus oscuros túneles representan al proletariado en su aspecto más brutal (el autor parece mirarlos a ambos desde la perspectiva del científico). Aunque, claro, tener en cuenta estas y otras metáforas sociales de la novela es irrelevante para que uno disfrute de ella como un cosaco.

He dejado para el final El hombre invisible, que me parece la más sintética, reconcentrada y moderna de las cuatro novelas, y quizá la más perturbadora. Quizá porque todos hubiéramos querido alguna vez ser invisibles, y con fines a menudo poco confesables. ¿No es acaso Griffin la apoteosis del voyeur? La película El hombre sin sombra (2000), de Paul Verhoeven, basada en la novela, lleva hasta el extremo esta idea: el científico invisible aprovecha para violar a una mujer a la que codicia y espía desde hace tiempo y que, literalmente, no sabe lo que le cae encima.

Los acontecimientos de la novela transcurren en la tranquila localidad real de Iping. La llegada de un misterioso forastero a la posada Coach and Horses desata los comentarios de la gente. Enseguida comienzan a ocurrir, ya lo verán, cosas raras. El tipo es extraño, sin duda, debe de haber sufrido un accidente, lleva la cabeza vendada, su nariz parece postiza y pintada, nunca se quita las gafas; cuando un perro le desgarra la pernera del pantalón debajo aparece color negro. Los muebles de su habitación parecen moverse solos. El horror se dispara cuando el forastero, presionado y furioso, retira lentamente el vendaje que le cubre la cara para mostrar que detrás… no hay nada. La escena la trasladó al cine de manera escalofriante James Whale en 1933 y es imposible recordar sin un estremecimiento a Claude Rains despojándose de las vendas.

H. G. Wells se basó en numerosos cuentos de historias y seres fantásticos invisibles (espectros, fantasmas, etcétera) pero su novela se enraíza en la ciencia: Griffin es un científico y su invisibilidad es resultado de un experimento —se ha hecho transparente merced a cambios en la pigmentación— y no causada de manera sobrenatural. Las limitaciones que sufre el hombre invisible, sometido pese a todo a las leyes de la física (he ahí la grandeza de la imaginación de Wells), constituyen uno de los elementos más interesantes del relato: debe ir desnudo, la comida se hace visible en el tracto digestivo, deja huellas en la nieve. Curiosamente, cuando se viste para aparentar humanidad material es cuando resulta más monstruoso.

De la historia de Griffin, que uno lee, aunque esté solo, con la inquietante sensación de que hay alguien más en la habitación —ya me dirán si no es así—, me quedo con la idea de que aún hay un gato invisible por el mundo: en efecto, Griffin consuma primero su experimento de invisibilidad con un minino blanco que encuentra en su ventana. Por supuesto, Wells recalca la dimensión moral del relato convirtiéndolo en una reflexión sobre la ética de la ciencia: El hombre invisible es la historia del científico brillante que enloquece destruido por su propio éxito, ese Griffin que deviene un delincuente y asesino al que finalmente no podemos sino compadecer cuando es cazado como una alimaña y golpeado sin piedad con una pala. Para mí no hay momento tan fascinante en toda la literatura como el postrero en que el Griffin agonizante comienza a materializarse lentamente ante la mirada de sus asombrados perseguidores.

Se ha dicho que la gran desilusión es la esencia de la obra de Wells. En esa mirada escéptica, un punto amarga, realista, sobre la frágil condición humana y la finitud de sus obras (y su ciencia) el escritor se nos muestra de una absoluta modernidad. La lectura de sus novelas nos deja un poso no solo de maravillas sino de melancolía y, sí, de miedo. En el trance de leerlas hemos perdido la inocencia de creer en un universo comprensible y controlable, no digamos ya amable. Allí fuera pasan cosas extraordinarias, nos dice Wells, pero son peligrosas y, por encima de todo, no nos hacen mejores. Sobrevivir a los marcianos, escapar de la isla de Moreau, lograr que retrocedan los morlocks y observar cómo el hombre invisible recupera su corporeidad una vez liquidado es aparentemente tranquilizador y, sin embargo, no solo todo lo que hemos vivido ha dejado una impresión indeleble en nuestras almas, sino que la victoria sobre el lado oscuro resulta patéticamente provisional. Pasen y lean.

J. A.