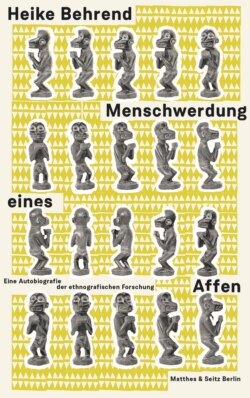

Читать книгу Menschwerdung eines Affen - Heike Behrend - Страница 25

На сайте Литреса книга снята с продажи.

13

ОглавлениеMit der Aufnahme in den Teriki-Clan war meine soziale Karriere noch nicht beendet. Die Ältesten hatten mir bisher verboten, an ihren Ritualen teilzunehmen, und sich auch weitgehend geweigert, darüber zu sprechen. Es war, wie ich später erfuhr, in ihren Augen völlig überflüssig, über Rituale zu reden: Sie waren, wie Aingwo mir erklärte, da, um gemacht zu werden. Jedes Kind in den Tugenbergen wurde in Ritualen des Lebenszyklus zu einer sozialen Person gemacht, am Anfang als Initiand, der das Ritual erleidet, dann als ritueller Helfer, der Handlungsmacht gewinnt und den Mitgliedern der nachfolgenden Altersklasse bei ihrer Initiation beisteht, und zum Schluss als Ältester, der nun wissend, mächtig und aktiv das Ritual leitet.

Allein Sigriarok machte mir das Angebot, Sohro, das letzte und größte Ritual des Lebenszyklus, zu »kaufen«. Tatsächlich erlaubten die Ältesten Fremden, die Tugen werden wollten, ihre Rituale zu erwerben. Ich »kaufte« das Ritual und steuerte Geld für Honig und Mais zum Bierbrauen bei. Gegen den Widerstand von einigen Männern und Frauen – darunter auch Kopcherutoi – setzte Sigriarok meine Teilnahme durch. Zum einen, so erklärte er, sei ich eine Teriki geworden und habe damit das Recht zur Teilnahme an den öffentlichen Ritualen erworben. Andererseits, so tröstete er die Gegner, könne ich ja sowieso nichts verstehen und damit auch die Rituale nicht stehlen und mit nach Deutschland nehmen.

Ich durfte also an Sohro teilnehmen, jedoch nur an den öffentlichen Zeremonien, von den eher geheimen Ritualen, die allein den Männern oder allein den Frauen »gehörten«, blieb ich ausgeschlossen. Ich gehörte dem einfachen Publikum an, das lediglich zuschauen durfte. Ich habe die Grenzen, die mir gesetzt wurden, immer akzeptiert und nicht versucht, sie »im Dienste der Wissenschaft« mithilfe von Tricks zu durchbrechen, zeigten sie mir doch, wie weit die Subjekte meiner Forschung mir vertrauten und wie weit die Fiktion meiner Aufnahme in ihre Kultur reichte (und wo sie endete).

Drei Tage und drei Nächte dauerte das Ritual Sohro, in dem die Ältesten ihre Ritualkunst entfalteten. Ihr Ausdruckszauber riss mich mit und überzeugte mich. Mit geschickten Lichteffekten und einer raffinierten Lichtdramaturgie des Zeigens und Verhüllens, mit mehrstimmigen Gesängen, Tänzen, rituellen Handlungen und sehr viel Honigbier gelang es ihnen, eine dichte außeralltägliche Atmosphäre zu erschaffen, die mich tief beeindruckte.

In ihren Ritualen stellten die Ältesten eine praktische Philosophie der Bewegung, des Übergangs, der Verkehrung und der Verwandlung dar. Die Wege, die in den Ritualen zwischen bewohnter Welt und Wildnis gegangen wurden, trennten und verbanden die entgegengesetzten Pole der räumlichen Ordnung und erzeugten Transformationen. Indem Personen und Gegenstände einem »verkehrten« Ort zugeführt wurden, veränderten sie sich; Frauen wurden Männer und Männer (sogar) menstruierende Frauen, Menschen wurden wilde Tiere und umgekehrt.

In ihren Ritualen brachten sie zum Ausdruck, dass nichts ohne sein Gegenteil existiert. So steht die Wildnis, das eigene Andere, der bewohnten Welt gegenüber, das Tier – zum Beispiel der Affe – dem Menschen, der Mann der Frau und der Tod dem Leben. Doch ist das eine immer auch im anderen enthalten. Die Wildnis hat Orte der bewohnten Welt, die bewohnte Welt Orte der Wildnis; ein Stückchen Affe bleibt im Menschen erhalten und umgekehrt. Gegen die Übermacht des Todes bestanden die Ältesten auf einem komplementären Verhältnis von Leben und Tod. Sie domestizierten den Tod zum einen, indem sie ihn in das zyklische Altersklassensystem einbanden und damit die Rückkehr der Verstorbenen in die bewohnte Welt garantierten; und zum anderen, indem sie die männlichen und weiblichen Initianden in der liminalen Phase der Beschneidung und damit einem »kleinen Tod« auslieferten. Sie gaben dem Tod freiwillig ein Stück ihres Leibes und Lebens, um ihn in ein Tauschverhältnis zu zwingen und so seine Macht zu begrenzen.

Am Anfang ihrer Welt stand nicht das Eigene, sondern das Fremde und Andere, der Affe aus der Wildnis, der in Ritualen zur sozialen Person gemacht wurde und Schmerz und Gewalt erleiden musste, die mit der Entfernung aus der Wildnis und der Domestizierung einhergehen. In den Ritualen des Lebenszyklus wiederholten die Initianden diese Rückkehr in die Wildnis immer wieder. Damit führten sie auch vor Augen, dass die Wiederholung nie wirklich gelingt, da die Welt, die unverändert bleiben sollte, doch Veränderungen unterworfen ist. Gleichzeitig aber erzeugten sie auch »einen Gewinn an Sein«10, denn erst in der Wiederholung wird die Wirklichkeit wirklich.

In ihren Ritualen behandelten die Ältesten auch das Thema der Verkehrung der Perspektive, das mich bis heute umtreibt. Denn jedes Ritual des Lebenszyklus, das der Initiand durchlief, führte zu einer Verschiebung seiner Sicht auf das eigene Leben und Selbst sowie auf das der anderen. Tatsächlich demonstrierten die Ältesten mir in verdichteter Form, dass die Verkehrung der eigenen Perspektive durch die Anderer notwendiger Bestandteil der Menschwerdung ist.