Читать книгу ROMY - Isabella Maria Kern - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

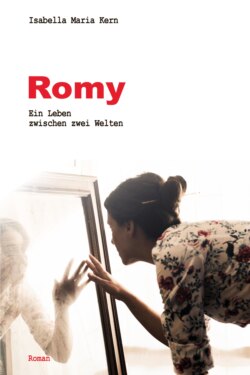

Richard, 2009, Ende der ersten Liebe

ОглавлениеDie Spuren der Trennung sind so gut wie spurlos an Richard vorübergegangen. Armin blieb ein guter Freund.

Richard war froh, nicht mehr mit ihm ins Bett zu müssen.

Zu diesem Zeitpunkt verstand ich das Ganze aber noch nicht.

Auch Homosexualität musste eben gelernt werden, dachte ich.

Richard eröffnete mir eines Tages, dass er einen Termin vereinbart hatte, um sich den Bart mit dem Laser entfernen zu lassen.

„Was?“, fragte ich erstaunt, „der Bart ist doch das Männlichste an dir!“

„Ja, aber ich will diesen blöden Bart nicht!“, meinte er trotzig.

Ich dachte an das Klischee schwuler Männer und meinte zu verstehen.

Lieb, weich, süß.

Gut. Richard entwickelte sich offensichtlich zur „Diva“.

Auch gut.

Mehrere schmerzhafte Monate später und einige tausend Euro ärmer, war der Bart tatsächlich komplett verschwunden. Gut, jetzt hatte er das, was er wollte.

Ich freute mich für ihn.

Wenn ich mich richtig erinnere, begann danach die Zeit, wo er anfing, sich die Wimpern zu tuschen. Seine schön geschwungenen, langen, dichten Wimpern.

Die schönsten Männer fand er in Schwulenbars, in die er häufig ging und mir danach erzählte, wen er alles geküsst hatte.

Die Namen vergaß ich sofort wieder.

Auch Richard konnte sich an viele Namen nicht mehr erinnern.

Dann kam der Kajalstift und das Make-Up ins Spiel.

Und manchmal tauchte er in der Arbeit auf und Reste der Schminke waren noch deutlich erkennbar.

Aber von uns Kollegen und Kolleginnen wunderte sich niemand mehr, denn das war eben unser homosexueller Richard.

„Lass dir doch die Haare wachsen“, schlug ich ihm eines Tages vor.

Er hatte wunderschönes, dichtes, etwas gewelltes Haar.

„Meinst du?“, fragte er, ging aber ein paar Tage später wieder zum Friseur.

„Eigentlich wäre ich lieber tot“, gestand er mir in einem gemeinsamen Nachtdienst. Es war das erste Mal, dass Richard diesen Wunsch in meiner Gegenwart äußerte.

Ich erschrak zuerst heftig, wurde mir dann aber meines Gegenübers bewusst, der sich gerne ins Rampenlicht rückte und mit einer derartigen Aussage garantiert die Aufmerksamkeit auf sich zog.

Aber dann erzählte er mir, dass er schon als Kind eine Todessehnsucht verspürte.

„In der Volksschule haben mich die anderen Buben gemobbt.

Sie haben immer „Mädchen“ zu mir gesagt, weil ich so zart und schmächtig war. Ich wollte auch viel lieber mit den Mädchen spielen.

Die Buben waren mir zu wild.

Als mich mein Vater einmal dabei ertappte, dass ich mit einer Puppe spielte, hat er mich geschlagen und in den Keller gesperrt. Aber ich dachte, ich hätte das verdient. Ich wollte ja auch ein Bub sein!“, erzählte mir Romy später.

„Und die Mädchen? Wie waren die zu dir?“, wollte ich wissen.

„Bei den Mädchen hatte ich nie Probleme, die waren alle nett zu mir. Aber am liebsten war ich im Stall bei den Tieren, vor allem, wenn ich mit den Buben hätte spielen sollen, dann bin ich weggelaufen und habe mich im Stall versteckt. Die Buben haben damals schon „Missgeburt“ zu mir gesagt“, erzählte sie traurig.

„Und hast du nie mit deinen Eltern darüber gesprochen?“, fragte ich vorsichtig.

„Nein! Ich wollte doch, dass sie stolz auf mich sind. Ich habe gemerkt, dass irgendetwas mit mir nicht stimmt und ich wollte ein guter Bub sein, habe es aber nie richtig geschafft“, Romys Schmerz in ihren Augen ist nicht zu übersehen.

„Und immer wieder hat mich jemand gefragt: Bist du ein Mädchen oder ein Junge? Obwohl ich ganz kurze Haare hatte. Das nervte mich sehr, weil ich ja ein Bub sein wollte“, sagte sie nachdenklich.

„Die anderen Jungs haben mir das Leben wirklich zur Hölle gemacht, nur weil ich nicht der Norm entsprach. Nach einiger Zeit hatte ich auch keine Zweifel mehr daran, dass ich kein normales Kind war“, sie sah mich leidend an.

„Ab welchem Alter hast du Hormone einnehmen müssen?“, war meine nächste Frage.

„Das muss am Ende der Volksschulzeit oder Anfang der Hauptschulzeit gewesen sein“, rechnete sie nach.

„Meinen Eltern und mir wurde erklärt, dass ich diese Medikamente nehmen musste, weil ich so schmächtig war, damit ich mich besser entwickeln konnte. Natürlich war ich froh, dass ich etwas bekam, um endlich auch so wie die anderen Jungs zu werden, damit sie mich nicht mehr verachteten und auslachten.

Aber ich habe mich nie als Bub gefühlt, auch wenn ich mich wirklich bemühte. Ich dachte immer nur: DU MUSST einer sein!“, sagte sie mit Nachdruck.

Ihre türkisenen Augen fixierten meinen Blick, aber in Gedanken war sie bei dem schmächtigen Burschen, der mit einem Taschenmesser bewaffnet gegen ein Rudel Hyänen kämpfte, das sich Zentimeter um Zentimeter auf ihn zubewegten, während er mit dem Rücken an einer Wand stand.

Die gebleckten, gelblichen Zähne, die von schäumendem Speichel umgeben waren, spukten in seinen Albträumen herum und ließen ihn auch als Romy noch oft aus dem Schlaf schrecken.

„In der Hauptschule wurde mir plötzlich bewusst, dass mir ein paar Burschen gefielen, doch ich wehrte mich dagegen, weil es nicht sein durfte. Meine Gefühle irritierten mich. Richtig verliebt war ich allerdings nie in einen meiner Schulkollegen, weil alle ausnahmslos gemein zu mir waren“, erzählte sie.

„Warst du nie in ein Mädchen verliebt?“, wollte ich wissen.

„Nie!“, kam wie aus einer Pistole geschossen.

„Ich träumte davon lange Haare und Ohrringe zu haben. Ich wollte Kleider anziehen, wie meine Schwestern und rosa Spangen haben. Ich habe die Mädchen in meiner Klasse darum beneidet, konnte aber nie mit jemanden darüber sprechen.

Dazu fehlte mir der Mut. Und weißt du was?“, plötzlich musste sie lachen und rückte etwas näher zu mir heran.

„Was?“, wollte ich natürlich angesichts ihrer Reaktion sofort wissen.

„Meine große Schwester war, als ich etwa vierzehn war, die ganze Woche auswärts. Sie war nur an den Wochenenden zuhause.

Wenn meine Schwestern und Eltern schliefen, bin ich manchmal heimlich in ihr Zimmer gegangen und habe ihre Kleider angezogen, habe mir Spangen ins Haar gesteckt und in ihren Büstenhalter zwei Tennisbälle hineingequetscht. Dann habe ich mich stundenlang vor dem Spiegel gedreht“, sie lachte und griff sich an ihren Busen, der jetzt auch ohne Tennisbälle, dafür aber mit viel Silikon, äußerst attraktiv war.

„Hast du das nie jemanden erzählt?“, fragte ich ungläubig.

„Nie! Im Gegenteil. Ich habe mich danach immer vor mir selbst geschämt und geweint, weil ich wusste, dass ich das nicht durfte“, bei diesen Erinnerungen war sie wieder traurig.

Ich konnte es gut nachvollziehen.

„Ich verstand nicht, warum ich das wollte. Ich musste diese Konflikte mit mir selbst austragen und das war sehr anstrengend und belastend für mich. Es gibt strikte Richtlinien, wie ein Bub zu sein hat und ich fiel eben aus der Norm, was mir bewusst

war“, sie zuckte mit den Schultern und ich verstand.