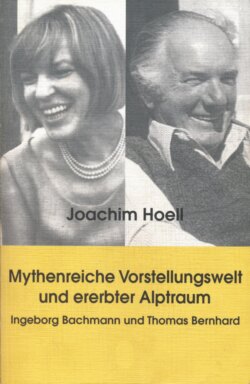

Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Die Repliken

ОглавлениеKönnte es nicht umgekehrt sein: Die herrschende Meinung gibt nur vor, die Wahrheit über die österreichische Literatur zu verbreiten, während in Wahrheit die österreichische Literatur ein paar Wahrheiten über die herrschende Meinung bereithält?43

Gustav Ernst, Klaus Wagenbach

Als direkte Erwiderung auf Greiners Tod des Nachsommers erscheint 1979 die Anthologie Rot ich Weiß Rot, in der insbesondere jüngere Autoren Österreichs vom Klischee der Stifter-Nachfolge und dem Verdacht des Apolitischen freigesprochen werden. In der Folge setzte eine regelrechte Verteidigungswelle gegen die apodiktischen Verkürzungen in Greiners Arbeit ein, die sich auch auf Magris’ Abhandlung beziehen.44

An Magris’ Studie wird die selektive Auswahl an Autoren bemängelt, die lediglich eine Episode und nicht einen hundert Jahre alten Entwicklungsstrang darstelle, da er seine Kritik hauptsächlich gegen das übertriebene Lob richtet, das von Schriftstellern der Zwischenkriegszeit den habsburgischen Herrschern entgegengebracht wurde. »Er mythologisiert nun seinerseits die Mythenschöpfer, indem er sie behandelt, als repräsentieren sie die Haupttendenzen der österreichischen Literatur.«45 Wendelin Schmidt-Dengler überträgt diese Kritik auf Greiners Essay, dessen Auswahl an Autoren noch weniger repräsentativ sei: »Greiner meint, den Zustand der österreichischen Literatur zu bestimmen, und bestimmt bloß ihren Aggregatzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt anhand einiger Proben.«46

Paul Michael Lützeler stellt vor allem Greiners These des ›Apolitischen‹ in Frage, da selbst die Werke der genannten Autoren von politischer Kritik zeugen. »Die Dramen Grillparzers und Hofmannsthals, Musils Mann ohne Eigenschaften, Brochs, Doderers, Roths und Canettis Romane, Kafkas Erzählungen weisen – reduziert man politisches Engagement nicht auf parteilich gebundene Propaganda – ihre Autoren als politisch wachsame Kritiker ihrer Zeit aus. Darüber hinaus haben Dichter von Hofmannsthal, Kraus, Broch, Polgar, Musil und Torberg bis zu Artmann und Turrini sich nicht gescheut, zu aktuellen politischen Ereignissen öffentlich Stellung zu nehmen«47. Dieser wichtige Einwand gegen Greiners Text wird in den Untersuchungen zu Bachmann und Bernhard, aber auch zu Roth, Améry und Lebert deutlich werden.

Selbst Magris muß sich von Greiner mißverstanden gefühlt haben, denn bereits in einem Essay des Jahres 1968 betonte er die Ambivalenz und revolutionäre Sprengkraft der Antinomie von Auslöschung und Utopie: »[…] daß eine revolutionäre und erneuernde Strömung durch den Hauptteil der österreichischen Literaturgeschichte läuft, die allzuoft als glänzender Untergang statt vielmehr in ihrer Dialektik von ›Finale und Auftakt‹ gesehen worden ist.«48 1978 konkretisiert er diesen Gedanken, indem er den Habsburger Erben als einen »Rebell gegen das eigene Erbe« bezeichnet, der »durch seinen Protest ein weiteres Glied ein und derselben Kette«49 werde. Hilde Spiel hebt in ihrer Abhandlung zur österreichischen Literatur nach 1945 hervor, daß »Skeptizismus, Eigenbrötelei und ein austriazistischer Anarchismus«50 zu den Eigenschaften österreichischer Autoren der Nachkriegszeit gehöre, die sich selbst nicht als ein einheitliches kulturelles Gebilde verstehen.

Die Suche nach verbindenden Kriterien beweist die antinomische Spannung des ›Österreichischen‹, das immer wieder auf die Janusköpfigkeit von Traditionspflege und zerstörung zurückführt. Die Herausgeber des Sammelbandes Für und wider eine österreichische Literatur weisen in ihrer Vorbemerkung daraufhin, daß die Bestimmung über die Eigenart der österreichischen Literatur diese unterschiedlichen, heterogenen Aspekte berücksichtigen müsse: »Was immer der Ausgangs- und Fluchtpunkt dieser Versuche bildete: der ›habsburgische Mythos‹ oder der ›Tod des Nachsommers‹, Sprach- und Ideologieskepsis oder politische ›Windstille‹, ›soziale Handlungshemmung‹ oder Wirklichkeitsferne, Ordnung und Bürokratie oder ›Pathos der Immobilität‹, kulturelle Gemeinsamkeiten mit den slawischen und ungarischen Nachbarn oder das ständige, bis zur Obsession gesteigerte Abgrenzungsbedürfnis vom übermächtigen ›deutschen Wesen‹ – der Vorwurf apodiktischer Verkürzung und Verallgemeinerung ließ zurecht nicht lange auf sich warten.«51

Die Literatur aus Österreich scheint sich jeder klaren Kategorisierung zu entziehen. In den unterschiedlichen Bestimmungsversuchen kristallisiert sich die geradezu banale Erkenntnis heraus, daß es eine österreichische Literatur gibt, solange es eine österreichische Geschichte gibt. Denn jedes literarische Werk, das aus dieser Wirklichkeit hervorgeht, reflektiert diese auf irgendeine Weise und ist durchsetzt von den Elementen der österreichischen Erfahrung.52

Eine Annäherung an den Kern dessen, was als ›österreichisch‹ bezeichnet werden kann, vermag daher der Vergleich zur deutschen Literatur zeigen, unter welche die österreichische von deutscher Seite zumeist automatisch subsumiert wird. Denn die österreichische Literatur ist ein unablösbarer Bestandteil der deutschen Literaturszene, die meisten Autoren verlegen ihre Bücher in Deutschland, und die deutsche Presse steuert die Kritik und Rezeption der Werke. Was spezifisch ›österreichisch‹ ist, läßt sich nur kontrastiv im Vergleich zu dem erfassen, was ›italienisch‹ oder ›deutsch‹ ist, nicht aber als absoluter Wert an sich.53 Dabei muß beachtet werden, daß der besondere Ort eines literarischen Werkes nicht nur ein geographischer Platz auf der Karte, sondern eine soziale und soziologische Kategorie ist, und daß – nachdem der Begriff der Nationalliteratur im Schwinden begriffen ist – die Suche nach Identität nicht zur »Befriedigung eines nationalen Minderwertigkeitskomplexes«54 wird.