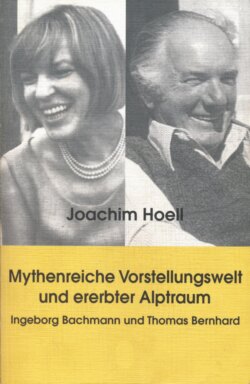

Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I Einleitung

ОглавлениеIngeborg Bachmann und Thomas Bernhard befassen sich in ihrem Werk mit zwei Mythen, die das österreichische Bewußtsein der Nachkriegszeit bestimmen: dem Mythos des Habsburgischen und dem Mythos vom Opfer Hitlerdeutschlands. Bachmann bekennt in dem frühen Text Biographisches, daß sie noch immer durch die »mythenreiche Vorstellungswelt« (Bachmann 4, 302) ihrer ›Heimat‹ beherrscht sei, Bernhard bezeichnet diese ›Heimat‹ in Auslöschung als »ererbten Alptraum« (Bernhard, A 482). Die aggressive Abrechnung Bernhards mit der auf dem Opfermythos beharrenden österreichischen Gesellschaft und die liebevolle Hinwendung Bachmanns zu einer untergegangenen Welt sind die zwei Pole ihrer literarischen Auseinandersetzung mit Österreich. Umgekehrt wendet sich Bernhard in seinem Œuvre in die Habsburger Zeit zurück, während Bachmann die nationalsozialistische Zeit und ihre Verdrängung ins Zentrum ihrer Arbeit rückt.

Das Spannungsverhältnis zu der gemeinsamen ›Heimat‹ Österreich illustrieren in Bernhards Auslöschung die Figuren Franz-Josef Murau und Maria, hinter denen sich Bernhard und Bachmann verbergen. Das Leben der beiden Exilanten in Rom wie die Kunst sind Fluchtpunkte, die die Gegenwelt zu Österreich darstellen. Die künstlerischen Anstrengungen des Literaten und der Dichterin wenden sich zurück in die ›Heimat‹. Murau versucht in der Schrift Auslöschung seinen ›Herkunftskomplex‹ in Gestalt der auf ihm lastenden österreichischen Nachkriegsgeschichte zu überwinden, Marias ›sogenanntes böhmisches Gedicht‹ – ein Hinweis auf Bachmanns Böhmen liegt am Meer – zeigt die Verbundenheit zur ›Heimat‹ in den Grenzen des Habsburger Reiches. Die Gespräche der beiden Figuren und ihre Biographien sind geschichtlich aufgeladen: Maria sucht in dem Wort ›Heimat‹ Zuflucht, Murau quittiert diese Sehnsucht mit einem Lachen.

Der Diskurs über ›Heimat‹ in der imaginierten Begegnung wirft die Frage nach dem Verhältnis der Autoren zu Österreich auf. Beide setzen sich in ihrem Werk intensiv mit der Nachkriegszeit in Österreich auseinander. Als femme des lettres und homme des lettres leisten sie diese Arbeit literarisch, in der Kunst und durch die Kunst. In jedem Text Bachmanns und Bernhards schimmert ein Palimpsest anderer Texte durch, die explizit oder implizit genannt werden. Ihre Hinwendung zu Österreich findet literarisch statt, denn ihre bevorzugten Autoren stammen aus Österreich und teilen mit ihnen die große geschichtliche Vergangenheit des Habsburger Reiches, aber auch die Phase des Nationalsozialismus. Mit der literarischen Bearbeitung von Joseph Roths ›Trotta‹-Romanen und Jean Amérys ›Bewältigungsversuchen‹ in Simultan sowie Hans Leberts Roman Die Wolfshaut in Frost beziehen sich Bachmann und Bernhard auf zentrale Texte für ein österreichisches, aber auch für ein geschichtliches Bewußtsein.

Bernhards Romandebüt Frost aus dem Jahre 1963 schlägt die Klaviatur aus Themen, Motiven und Sprache an, die bestimmend bleiben sollte in seinem Prosawerk. Der Roman wird der ›Antiheimatliteratur‹ zugerechnet, der die Zerstörung der zwei österreichischen Mythen auf die Fahne geschrieben wird. Das Genre begründet Leberts Wolfshaut aus dem Jahre 1960, in dem erstmals die österreichische Provinz und ihre postfaschistische Bevölkerung beschrieben werden. Obwohl Bernhard die Wolfshaut nirgends erwähnt hat, lassen sich mit besonderem Blick auf beide Arbeiten eine Fülle von Parallelen aufzeigen, die deutlich machen, daß Bernhard in Frost Leberts Roman thematisch und motivisch fortschreibt. Im kurz danach entstandenen Fragment Der Italiener greift er den in Leberts Wolfshaut im Zentrum stehenden Mordstoff auf und gestaltet den ersten Versuch einer literarischen Vergangenheitsbewältigung. Der Italiener enthält bereits das Wolfsegg-Sujet, das über die Verfilmung bis hin zur Auslöschung führt. Die in Leberts Roman gestaltete Anti-Österreich-Thematik markiert in Bernhards Bearbeitung den Beginn seines Prosaschaffens und führt auf sein Hauptwerk Auslöschung zu.

Im Jahre des Erscheinens von Frost und der Niederschrift von Der Italiener beginnt Ingeborg Bachmann die Arbeit am »Todesarten«-Projekt. Innerhalb der großangelegten Sittengeschichte der österreichischen Nachkriegsgesellschaft werden nur Malina und die Simultan-Erzählungen vollendet. Drei Wege zum See als die abschließende und resümierende Erzählung in Simultan ist der zuletzt verfaßte und zu Lebzeiten publizierte Text Bachmanns, in welchem sie sich deutlich in ihre ›Heimat‹ zurückwendet. In der Fortschreibung der ›Trotta‹-Romane Roths und der ›Bewältigungsversuche‹ Amérys verknüpft sie in Simultan zwei Autoren, deren Werk eng mit den beiden österreichischen Mythen verbunden ist. Roth gilt als der große Beschwörer der k.u.k.-Zeit, Améry verarbeitet seine Erfahrungen unter der Nazidiktatur.

Da die Werke beider Autoren durch ihre thematische und räumliche Geschlossenheit gekennzeichnet sind – Bachmanns Todesarten greifen ausdrücklich auf Balzacs Modell der Comédie humaine zurück, Bernhards Prosawerk kann als ein einziger langer Text gelesen werden – vermag die konzentrierte Untersuchung eines einzigen Textes Aufschluß über die polare Spannung von ›mythenreicher Vorstellungswelt‹ und ›ererbtem Alptraum‹ in ihren Œuvres zu geben.

Das Streitgespräch zwischen Murau und Maria im Roman Auslöschung ist der Einstieg in den Vergleich von Bachmann und Bernhard. Am Anfang dieser Arbeit steht eine Beschreibung dieser fiktionalen Zusammenkunft, der biographischen Hintergründe und der Dialektik von Auslöschung und Utopie in Roman und Gedicht. Ein Abriß der Studien zum ›Haus Österreich‹, das im ›Habsburgischen Mythos‹ und der ›Antiheimatliteratur‹ seine Eckpfeiler hat, legt den Rahmen für die Darstellung des in Frost, Italiener und Simultan zum Ausdruck gebrachten Geschichtsbewußtseins von Bernhard und Bachmann fest.

Bachmanns Erzählzyklus Simultan wird als Fortschreibung von Roths ›Trotta‹-Romanen und Amérys ›Bewältigungsversuchen‹ ausgelegt, Bernhards Roman Frost und das Fragment Der Italiener vor dem Hintergrund von Leberts Wolfshaut gedeutet. Die entfaltete Struktur legt eine Ordnung von Begriffen und Relationen frei, in der die beiden Autoren und ihre Behandlung der genannten Mythen eng miteinander verbunden sind.

Am Ende der Untersuchung werden die in den einzelnen Kapiteln erarbeiteten Zusammenhänge und Begriffe aufeinander bezogen, verglichen, kritisch erörtert und einer Deutung unterworfen.