Читать книгу Mythenreiche Vorstellungswelt und ererbter Alptraum. - Joachim Hoell - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Habsburgischer Mythos und Antiheimat Charakteristika des ›Österreichischen‹ in der Literatur

ОглавлениеDie edelste Nation unter allen Nationen ist die Resignation.18

Johann Nestroy

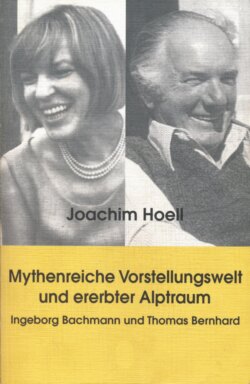

›Mythenreiche Vorstellungswelt‹ und ›ererbter Alptraum‹ sind die Pole im Werk Ingeborg Bachmanns und Thomas Bernhards, ›Habsburgischer Mythos‹ und ›Antiheimat‹ sind zwei Definitionen des ›Österreichischen‹ seit den sechziger Jahren.

Claudio Magris prägt in der 1963 erschienenen Studie Der Habsburgische Mythos in der österreichischen Literatur den Begriff. Er legt dar, wie sich mit Zerfall der Monarchie der ›Habsburgische Mythos‹ in der österreichischen Literatur herausbilde, indem die reale Monarchie ins Utopische überhöht werde. Nach dem Erscheinen der deutschen Übersetzung im Jahre 1966 entsteht für kurze Zeit eine Diskussion über das ›Österreichische‹ in der Literatur, wobei Magris’ literargeschichtliche Untersuchung vor allem bestätigend auf die österreichische Kulturpolitik der Zeit wirkt, sich der Tradition der k.u.k.-Zeit rückzuversichern. Die eigentliche Wirkung und Debatte setzt erst im Jahre 1979 durch Ulrich Greiners Pointierung von Magris’ Thesen in Der Tod des Nachsommers ein.

Parallel mit dem Erscheinen von Magris’ Buch etabliert sich in den sechziger Jahren eine kritische Literatur, die sich der österreichischen Provinz zuwendet. Diese bald als ›Antiheimatliteratur‹ bezeichnete Gattung wird durch Die Wolfshaut Hans Leberts begründet, an den Autoren wie Elfriede Jelinek und Christoph Ransmayr noch im Jahre 1995 mit ihren Romanen Die Kinder der Toten und Morbus Kitahara anschließen. Seit den sechziger Jahren stehen sich die beiden Extreme von Verherrlichung und Destruktion der Tradition gegenüber.

Die Begriffe ›Habsburgischer Mythos‹ und ›Antiheimat‹ sind zwar enge Prokrustesbetten, in die die Autoren hineingezwängt werden, jedoch sind beide Termini Ausdruck eines spezifisch österreichischen Bewußtseins, das die grundsätzliche Frage beantwortet, ob es überhaupt eine österreichische Literatur gibt. Erst in den Repliken auf Greiners These, daß die von Magris kritisierte Wirklichkeitsflucht und der Handlungsverzicht gerade konstitutiv für die österreichische Literatur von Stifter bis Bernhard sei, sind die Charakteristika des ›Österreichischen‹ eingehender untersucht worden. Robert Menasse hat in seinen ›Essays zum österreichischen Geist‹ den Begriff der ›Sozialpartnerschaftlichen Ästhetik‹ geprägt und die Diskussion in den neunziger Jahren neu entfacht.

Die Darstellung der Charakteristika des ›Österreichischen‹ soll Bachmanns und Bernhards Verhältnis zu ihrer ›Heimat‹ – als ›Habsburgischer Mythos‹ oder ›Antiheimat‹ – innerhalb der seit den sechziger Jahren vertretenen Ansätze und Erkenntnisse situieren.