Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

El problema de las realidades múltiples: la invención de reglas y fronteras

ОглавлениеA lo largo del capítulo pudimos caracterizar, brevemente, algunas categorías centrales del esquema conceptual que compone el libro. Dichas categorías, pensadas no de manera hermética, sino como un sistema abierto de orientaciones y probabilidades, se proponen complejizar un hecho conocido en los estudios de religión: la idea de que habitar, o adherir, significa referenciarse frente a mundos religiosos y sus circuitos, geográfica y temporalmente situados, de interacción. Ahora bien, el carácter sagrado de estos circuitos reconoce dos cuestiones de relevancia sobre los que nos gustaría detenernos. Se trata de la producción de “fronteras” y la producción de definiciones de “lo real”.

La primera de ellas, es decir, la cuestión fronteriza, representa un dominio clave de nuestra propuesta de trabajo. La sociología clásica reconstruye tempranamente el hecho religioso a partir de su capacidad para proponer estilos de pensar, ordenar y clasificar el mundo en correspondencia con las formas de vida de un grupo y su organización social. El valor heurístico de la tesis durkheiminana sobre lo sagrado y lo profano radica en la comprensión genérica del punto de vista religioso en la construcción colectiva de divisiones, solidaridades y acentos que estructuran la experiencia cotidiana. La facultad ordenadora de los esquemas de representación y percepción, indefectiblemente ligados a los símbolos, los emblemas, pero también a las prácticas rituales y los estados de opinión que sintetizan las creencias, se expresa a través de separaciones fundacionales, irreconciliables, entre dominios opuestos de la realidad. No es nuestro objetivo cuestionar, ni relativizar, las definiciones tajantes de Durkheim (1992: 21-37), ni contraponer al racionalismo del enfoque francés los procesos fluidos de sacralización de la religiosidad popular latinoamericana. Sin desmerecer el valor de esta clave interpretativa que refuerzan numerosos estudios regionales,21 nuestro foco de análisis avanza en otra dirección. Nos proponemos explorar la producción social de fronteras, es decir, las zonas de tránsito caracterizadas especialmente por la amplitud e indefinición de las categorías que componen los mundos religiosos.

Las fronteras se construyen a partir de marcas, combinaciones e intercambios, que pueden decantar en la identificación plena con un proyecto colectivo, en la exclusión de este o en la reproducción del estado irresuelto de proximidad y distancia. En este sentido, los territorios religiosos en parte delimitan y en parte conviven, más allá de su capacidad de intervención, con regiones fronterizas que describen espacios intermedios entre diversas formas de entender el mundo, muchas veces disímiles o incluso antagónicas. Las fronteras se vuelven manifiestas, por ejemplo, a través de los usos del lenguaje, la incorporación de términos, expresiones, familias de palabras que denotan cercanía con una tradición; también por medio del cuerpo, el modo de andar, la vestimenta en situaciones cotidianas o rituales, el cuidado del rostro y del pelo, la exhibición de tatuajes o accesorio. Lo mismo ocurre con el consumo de objetos espiritualmente marcados, es decir, con los productos culturales –libros, películas, programas de radio o televisión– que definen una sensibilidad y un gusto relativo a las cosas sagradas, o con los alimentos sea como prohibición –los grupos de comestibles impuros, no aptos– o en su modalidad ritual, durante festividades y celebraciones. En cualquier caso, la condición fronteriza expresa relaciones sociales dinámicas e irresueltas entre universos de significado. Supone prestar atención a las prácticas que no se reconocen en las clasificaciones existentes, es decir, que se descategorizan o prefieren los márgenes, las condiciones liminares, construidas en tensión con las reglas y las normas de un espacio, con el monopolio de los especialistas y su pretendida autoridad. El desetiquetamiento, que vamos a trabajar en el próximo capítulo, representa uno de los rasgos distintivos de esta manera de construir espacios religiosos.

Es preciso remarcar que la construcción de fronteras incluye, entre sus temas principales, el análisis de los conflictos que pueden surgir al menos en dos planos: 1) hacia adentro del proyecto religioso al que se lo tensiona y reformula al negociar selectivamente las reglas o interpelándolo desde otras lógicas de sentido, no solo espirituales, sino también científicas, políticas, psicológicas, biomédicas etc., y 2) hacia afuera, con los otros grupos de referencia que se sientan habilitados a cuestionar, a desconfiar, a burlarse en tono descalificador de las identificaciones parciales reaccionando, a su vez, a partir de etiquetas rígidas que no respetan el juego de acercamientos y distancias que propone la situación de frontera.

¿Qué ocurre con el segundo aspecto del espacio-tiempo sagrado, cuyo fin es la producción de definiciones sobre “lo real”? La condición fronteriza se configura relacionalmente junto con la construcción social de la realidad22 que sostiene un proyecto religioso y los compromisos de valor que propone. Se trata de un trabajo esforzado y siempre inconcluso por reducir la complejidad, introducir la necesidad en la contingencia y hacer del caos un cosmos de sentido a través de la institucionalización de principios de orden y funcionamiento que organizan las prácticas, los sentidos y los conocimientos disponibles en torno a una comprensión específica de “lo real”, aquello que la etnometodología denominaba “provincias de realidad”.23 El carácter artificial, socialmente producido, de los mundos religiosos introduce también la posibilidad de pensar movimientos sistemáticos de desrealización en donde la crítica, por ejemplo, a los órdenes del lenguaje, interrumpe las adhesiones inmediatas.

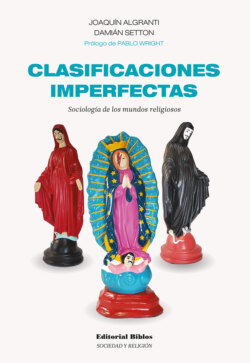

Es posible esquematizar sociológicamente este proceso sobre la base de tres dimensiones que participan en su realización. La primera refiere al conjunto, más o menos orquestado, de actividades individuales que cooperan colectivamente en la generación de algún tipo de acontecimiento religioso. El detrás de escena de un culto, una misa, una meditación o festividad patronal se distingue por la existencia de equipos de trabajo, como señala Erving Goffman (2004: 88-152), que se encuentran dedicados al ejercicio, a veces profesional, otras voluntario, de tareas y responsabilidades estrictas, todas ellas orientadas al desarrollo exitoso de un evento. La posibilidad de administrar las fuerzas colectivas depende de la producción continua de liderazgos y de alguna clase de estructura jerárquica que los organice, los diferencie, los distinga del grupo ampliado. La segunda dimensión consiste en los complejos de sentido que colaboran con una definición de la realidad y sus posibles, a la manera de un soporte simbólico que estructura los significados rectores de los mundos religiosos. El carácter a la vez polisémico y sintético de los símbolos, los emblemas de una tradición, son un aspecto determinante a la hora de construir comprensiones efectivas sobre las situaciones. Cabe destacar, por un lado, el modo en que las imágenes religiosas construyen un ordenamiento basado en principios de integración y diferencia que describen el entorno de acuerdo con un código preponderante de interpretación. Por otro lado, es preciso subrayar la simbólica del poder que actualizan las cosmovisiones sagradas al espiritualizar –mediante eufemismos, metáforas y alegorías– estructuras arbitrarias y asimétricas de autoridad que se parecen mucho a las estructuras de dominación de una sociedad. La cultura material, en todas sus formas y variantes, es un vehículo poderoso en la producción de los símbolos de un grupo. Por último, es necesario atender al sentimiento de realidad que genera la vivencia religiosa a través de los sistemas rituales y los mitos, expresados en dos niveles complementarios de la experiencia. El primero obedece a las energías colectivas que reúnen, producen, las circunstancias grupales a veces desde una impronta fuertemente emocional, otras intelectual, o apelando al sentido de la tradición. En cualquier caso, los encuentros intensos pueden reforzar los modos de pertenecer, en el doble sentido de la dependencia respecto de un grupo, pero también de la fuerza que emana de la identificación con él. El segundo nivel corresponde al sentimiento de realidad (James, 1996: 55) que se desprende de los usos prácticos de las creencias con relación a necesidades urgentes, precisas, concretas. El criterio de verdad descansa en la eficacia de lo sagrado en situaciones cotidianas o domésticas. Por eso, el anclaje vivencial no se asienta tanto sobre los acontecimientos colectivos como en las condiciones problemáticas de la acción y la posibilidad de resolverlas biográficamente a través de las creencias.

Las actividades que rodean la producción de definiciones de “lo real” en sus tres dimensiones –el trabajo coordinado, los complejos de sentido y las formas de la experiencia– tienden a explicitarse en circunstancias en las que estas actividades quedan expuestas o difícilmente disimuladas. A lo largo del libro vamos a analizar casos concretos vinculados tanto a los acontecimientos carismáticos como a los esfuerzos cotidianos de identificación y desidentificación.

Para concluir este apartado, es preciso realizar dos observaciones introductorias relativas a la tesis de la desinstitucionalización religiosa y al problema de las realidades múltiples. No es nuestra intención agotar ambos temas, sino presentarlos como las coordenadas de un debate que irá surgiendo a lo largo del libro cuando los objetos de investigación y la economía de nuestro argumento lo requieran. Si los mencionamos, es para clarificar inicialmente nuestra posición al respecto en diálogo con el esquema conceptual que orienta nuestro trabajo.

La posibilidad de que el fenómeno religioso transcurra, eventual o recurrentemente, por fuera de templos, sinagogas e iglesias, a distancia de las doctrinas formales y la comprensión sacerdotal, nada nos dice sobre una desinstitucionalización ni una individuación24 del creer a la que se le atribuye casi siempre un carácter paradigmático y, por lo tanto, a priori, a la manera de una premisa que antecede el análisis. Se trata, por el contrario, de una tesis de trabajo cuya naturaleza es hipotética y requiere una constatación empírica, es decir, situada en casos específicos a los cuales es preciso documentar históricamente para entender los parámetros previos a los cuales se ajusta la idea de una desregulación de las creencias.25 Es un cierto teoricismo, de naturaleza tácita e irreflexiva, el que, sin explorar las organizaciones realmente existentes, contrapone a una idea abstracta de burocracia el principio activo de las prácticas y el valor de la religión vivida.

Se disimulan dos procesos o aspectos clave de la dinámica social. El primero es que las instituciones pueden no ser representativas en términos estadísticos y seguir siendo legítimas, eficaces, duraderas. No corresponde asumir, retomando el argumento perspicaz de Pierre Bourdieu (2019: 60-61), que la función primera y más importante de una institución es representar la sumatoria de las opiniones individuales de todos y cada uno de los que se identifican con ella. En este sentido, señalar, a fuerza de estadísticas, la verdad objetiva de que las creencias o los ritos de las mayorías no se corresponden con el dogma no implica que las instituciones pierdan fuerza o dejen de ser una expresión de otros sentidos fundamentales.

El segundo aspecto consiste en reconocer que las regularidades de lo instituido se encuentran arraigadas en las acciones rutinarias, repetitivas, típicas, antes que en la naturaleza coactiva de las organizaciones complejas (sean aquellas vinculadas a la administración pública, a la moderna empresa capitalista o a las asociaciones hierocráticas de cualquier tipo). La gramática del lenguaje, por ejemplo, en cuanto sistema de signos basado en convenciones arbitrarias, describe una institución social que se actualiza constantemente en los actos de habla y que opera en principio de manera “inmaterial”, invisible, es decir, que no depende de un centro único, externo, capaz de gestionar monopólicamente todos los recursos comunicacionales disponibles. Lo mismo ocurre con las estructuras del intercambio que representa el consumo a partir de la economía monetaria, o las variadas formas del parentesco que organizan las relaciones de familia. Actos mínimos, como sostener una conversación en la calle, hacer las compras en el supermercado o ir a buscar al hijo a la escuela, reproducen –sin proponérselo conscientemente– componentes sistémicos de la vida social. Instituciones inmateriales modelan las prácticas mediante acciones imperceptibles, incluso automatizadas, que se realizan individualmente, sin el peso de los axiomas burocráticos ni la sanción de sus especialistas.

Siguiendo este razonamiento, así como lo instituido participa de las prácticas sueltas, desreguladas, también es importante advertir –a contramano de los sentidos dominantes en las ciencias sociales de la religión– que las fuerzas instituyentes no comprenden un dominio exclusivo de las invenciones cotidianas del obrar. También las fuerzas colectivas que reúne y canaliza una organización religiosa contemplan un principio creativo que se expresa constantemente en su imaginario y sus configuraciones simbólicas,26 en los procesos dificultosos, parciales, de consecuencias inesperadas, que implica producir una definición duradera de la realidad. La existencia de un cuadro administrativo de larga duración no simplifica ni vuelve, necesariamente, más estable la acción continuada de las organizaciones, siempre expuestas al fracaso del proyecto religioso que las impulsa en un momento histórico determinado. A nuestro entender, la tesis de la desinstitucionalización requiere el refinamiento que solo pueden brindar las exploraciones empíricas de las relaciones sociales y sus procesos de formación de grupos.

Ahora bien, surge del esquema conceptual hasta aquí esbozado un punto de inflexión al que podríamos denominar como el problema de las realidades múltiples y sus criterios de clasificación. Repasemos brevemente la estructura de nuestro argumento para entender mejor este tópico y el análisis subsiguiente. Los modos de habitar, o de adherir a, un espacio de producción de lo sagrado nos permiten reconocer no solo las variaciones de la experiencia, sino también ciertas regularidades y mediaciones que participan de un determinado proyecto colectivo. A su vez, la comprensión de este último en términos de un plan, un ensayo o propósito –siempre inacabado– contribuye a entender procesualmente a la religión como una propuesta que solo se completa en los usos singulares y sus modos de apropiación, movilizando así nuevas reformulaciones de orden general. Los proyectos se configuran como un espacio-tiempo sagrado con sus circuitos de interacción, sus encuentros, sus actividades orientadas hacia un objetivo primario de cualquier empresa hierocrática: la producción conjunta de una definición de “lo real” y de sus fronteras. En este sentido, el problema de las realidades múltiples refiere a la coexistencia simultánea de distintas formas del creer que compiten entre sí, reforzando estratégicamente no solo el ejercicio de invención constante de nuevas reglas, adaptaciones, ajustes de la tradición, sino también el arte de generar zonas fronterizas en donde se potencia el juego de afinidades y tránsitos con otros universos simbólicos: se construyen y reconstruyen las lógicas clasificatorias para ajustarse, en alguna medida, a las exigencias del cambio y la competencia constante. Por eso, la producción de categorías sociales y la situación de frontera son dos vectores dominantes de la vida religiosa en la actualidad.

Esta interpretación, análoga a otras comprensiones académicas, describe un paisaje social compuesto por diversos mundos religiosos, muchos de ellos en pugna, en el que las relaciones sociales adoptan una forma reticular basada en la circulación, el intercambio y la crítica y generación de nuevas taxonomías. Ellas se desprenden de la lógica de las adhesiones débiles y de los lugares propios que reivindiquen las distintas maneras de habitar los contextos de creencias. Lejos de toda estática, cada espacio sagrado existe a fuerza de inventar e instituir nuevas reglas y juegos del lenguaje que pueden perdurar, o no, en el tiempo. Por eso, los contextos surgen, cambian, desaparecen, se fusionan o asimilan, compiten al interior de cada tradición por imponer el imaginario que los define y diferencia. Los especialistas convencionales se enfrentan a la dura de tarea de mantener las condiciones de producción de su autoridad ante la emergencia sostenida de legos-sacerdotes que amplían las síntesis espirituales que los constituye a partir de un mercado dinámico de titulaciones y avales educativos. El supuesto relacional, que hace de la sociedad un entramado de redes, no adopta en la particularidad histórica de la Argentina el modelo altamente integrado27 de un “sistema”, un “campo”, una “estructura”, una “formación cerrada”, pero tampoco se pierde en la infinidad amorfa de conexiones dispersas. Existen diferenciales de poder que es preciso tener en cuenta.

Siguiendo los objetivos programáticos de los mundos religiosos, esto es, la definición de “lo real” y sus fronteras, podemos entender las relaciones sociales de los contextos de creencias bajo la propuesta conceptual que sintetizan las categorías de núcleo-periferia. No se trata de una elección azarosa de términos, ni una figura retórica, sino una clave de análisis que habilita la construcción del hecho religioso en diferentes escalas –desde la microsociología hasta el estudio mesoestructural–, enfatizando los aspectos distintivos que describe, a nuestro entender, el problema de las realidades múltiples28 y sus asimetrías. Este enfoque representa una estrategia analítica para describir los procesos sociorreligiosos, atendiendo a la construcción territorial de realidades heterogéneas y desigualmente jerarquizadas.