Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 9

Casos, materiales, metodología

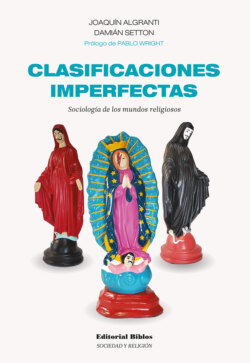

ОглавлениеEl libro, como proyecto, postula la convergencia temática y analítica entre una multiplicidad de campos de estudio realizados durante los últimos quince años, los cuales se inscriben dentro de un enfoque mayoritariamente sociológico en diálogo, en primer lugar, con la antropología y, en menor grado, con aportes precisos de los abordajes historiográficos y psicológicos. El alcance, también los límites, de nuestro trabajo refiere a la selección destacada de dos grupos preponderantes que organizan la investigación: se trata del fenómeno de revitalización de la ortodoxia judía analizado a través del movimiento Jabad Lubavitch y las expresiones del neopentecostalismo exploradas a través de las megaiglesias, la industria cultural de sus editoriales, los centros de tratamiento de adicciones y las cárceles. En este sentido, los mundos religiosos en cuestión son, sobre todo, judíos y evangélicos, y se encuentran ambos situados en el AMBA. Asimismo, en un juego de contrastes y analogías, los ejemplos incluyen otros campos circunscriptos, realizados en fiestas de santos populares católicos y eventos masivos de meditación afines a la Nueva Era. En una palabra, pretendemos construir una reflexión y un argumento en torno al fenómeno religioso, en contextos urbanos, a partir de casos puntuales explorados en profundidad.

El método de investigación elegido para comprender y explicar distintos mundos sagrados es el abordaje de naturaleza cualitativa, en el marco de un paradigma del tipo constructivista e interpretativo. Esto supone la proximidad respecto del objeto que se pretende construir, indagando en las representaciones, las prácticas, las actividades colectivas, las formas de organización y la cultura material de los grupos. Las técnicas de recolección de datos incluyen las entrevistas abiertas, extensas y recurrentes a individuos con distintos grados de involucramiento y jerarquía, la etnografía en ceremonias, reuniones, eventos, charlas y el análisis de documentos escritos y audiovisuales. La investigación incorpora resultados de dos encuestas recientes de las que participamos en cuanto miembros del programa Sociedad, Cultura y Religión del CEIL-Conicet. Nos referimos a la primera encuesta académica a líderes evangélicos realizada en el retiro nacional de pastores “Argentina oramos por vos” (2017) y la Segunda Encuesta Nacional sobre Creencias y Actitudes Religiosas en la Argentina (2019). De esta forma, el libro incorpora, entre sus registros de análisis, fragmentos de entrevistas, observaciones de campo, materiales escritos, contenidos de canciones, películas y datos cuantitativos.

Ahora bien, la variedad de fuentes que recorren los capítulos se encuentra sistematizada en función de problemas sociológicos específicos surgidos inductivamente. En este sentido, es preciso aclarar que nuestro trabajo no tiene como meta realizar una comparación analítica entre lubavitchers (tal como se denomina a los adeptos a Jabad Lubavitch) y pentecostales, reforzada por contrastes con experiencias católicas y alternativas. Este ejercicio comparativo forma parte de estudios anteriores (Algranti y Setton, 2011, 2010; Setton y Algranti, 2009), los cuales informan la presente investigación. Por eso, no nos proponemos explorar, por ejemplo, el sistema teológico de ambos credos, las racionalizaciones doctrinales, la literatura sagrada, la ascesis y el éxtasis, el saber ritualista, los usos del cuerpo o la cosmología en acción de cada grupo para establecer diferencias y luego sacar conclusiones. Las afinidades analíticas se producen, por el contrario, en torno a tópicos de carácter no religioso, sino propios de las ciencias sociales: el esfuerzo en la identificación, la generación y el consumo de objetos, las declinaciones del carisma y la producción de zonas de fronteras. Estos cuatro procesos, que prefiguran las creencias y sus mundos, organizan nuestro trabajo. Los contrapuntos eventuales entre diversas imágenes religiosas responden a la necesidad de clarificarlos. Antes de empezar con el primer capítulo vamos a reconstruir, brevemente, aspectos elementales de cada caso de estudio y las investigaciones de las que fueron objeto.

Introducción a Jabad Lubavitch. El surgimiento del jasidismo en la Europa oriental del siglo XVIII produjo una gran conmoción en el mudo judío (Baumgartem, 2006; Bauer, 1994). La valorización de la emoción por sobre la intelectualidad y del judío “simple” carente de saberes teológicos, los usos de la Cábala práctica, el recurso al éxtasis y la alegría como modos de acceso a lo divino, la centralidad de líderes carismáticos y la producción de comunidades diversas alrededor de estos, todo ello dio forma a un movimiento amplio que, tras los sucesos de la Segunda Guerra Mundial, trasladó su centro de influencia desde el viejo continente hacia América del Norte y el Estado de Israel. Jabad Lubavitch fue una de las ramas del jasidismo que, debido a diversas circunstancias, terminó por establecerse en Brooklyn, Estados Unidos. Desde allí, bajo el liderazgo del Rebe [líder de un grupo jasídico] Menajem Mendel Schneerson, formó y envió emisarios a distintos puntos del planeta. En los años 50 arribó a la Argentina Dobver Baumgartem, primer emisario de Jabad, quien formó a su alrededor al conjunto de discípulos que, años más tarde, dirigirían la rama argentina de un movimiento ya transnacional que se nutrió de adeptos provenientes tanto del judaísmo ortodoxo, los cuales experimentaron un proceso de reortodoxización, como de judíos que carecían de background religioso. Jabad fue uno de los movimientos que protagonizó el proceso de revitalización de la ortodoxia judía, el cual se manifestó con fuerza a partir de los años 80 y 90, tanto en la Argentina (Brauner, 2009) como en diferentes contextos nacionales (Aviad, 1983; Danzger, 1989; Topel, 2005; Lehmann y Siebzehner, 2006; Podselver, 2010).

Entre las características de Jabad Lubavitch podemos mencionar un fuerte apego a la legislación religiosa (Halajá), lo que lo ubica dentro del amplio entramado del judaísmo ortodoxo. La realización de rezos cotidianos (no solo los viernes o sábados, como ocurre entre quienes participan de otras ramas del judaísmo religioso), la importancia asignada a la colocación de los tefilín (filacterias), el encendido de velas de shabat, la alimentación kosher estricta, la codificación del comportamiento y la vestimenta bajo pautas específicas de “recato”, la importancia del baño ritual, la fuerte normativa relativa a la separación de los sexos, todos son rasgos del judaísmo que este movimiento apunta a difundir. En este sentido, no se trata de una comunidad que funciona como una subcultura, sino de un movimiento de características contraculturales. No se restringe a cumplir las normas religiosas en un ambiente secular del cual intenta protegerse, sino a transformar la sociedad haciendo foco principal en la “conversión” (denominada por los ortodoxos como “retorno” –teshuvá, en hebreo–) de judíos (entendiendo como judío a toda persona nacida de madre judía) no ortodoxos hacia la ortodoxia. La tarea “proselitista” se torna un imperativo de los lubavitchers. Estos se definen a sí mismos como emisarios del Rebe, cuya misión consiste en “encender la chispa divina que habita el alma judía”. Entienden que cada judía y cada judío poseen una chispa de Dios en su interior que debe ser encendida y mantenida a través del cumplimiento de los preceptos religiosos. La conexión con la trascendencia, con Dios, a través del cumplimiento de sus preceptos, supone una conexión con lo inmanente, con la esencia de cada uno, con la interioridad de sí mismo.

A los fines de realizar la tarea proselitista, Jabad se embarca en diversos proyectos. Uno de ellos se denominó Morashá Universitarios. Consistía en reunir a jóvenes en “edad universitaria” dos veces por semana en torno a rabinos que dictaban clases sobre diversos temas relativos a lo judío religioso. Estos jóvenes recibían un estipendio económico, condicionado a su participación en el programa. De este modo, el análisis del funcionamiento de este proyecto nos permitió indagar en la producción de un espacio de intersección entre judíos ortodoxos y no ortodoxos, tema que también había sido analizado por Marcelo Gruman (2002) en el contexto de Río de Janeiro.

La tarea proselitista se organiza a través de un modo particular de territorialización que contrasta con la experiencia histórica de las comunidades judías. Si, en este último caso, la construcción de una sinagoga respondía a la necesidad de aglutinar a una comunidad o un grupo de inmigrantes unificados por su condición religiosa y su lugar de procedencia, en el caso de Jabad ocurre de otra manera. Aquí, un rabino o emisario construye una sede, denominada Beit Jabad (Casa de Jabad), con el objetivo de agrupar a judíos no religiosos que se aproximan a Jabad o consumen las actividades (no necesariamente cultuales) que allí se realizan. El modelo jabadiano de implantación en el espacio se asemeja al de las iglesias neopentecostales. Sin embargo, la posibilidad de que un rabino o emisario se proclame a sí mismo como detentador de carisma entra en tensión con el modo de organización de Jabad basado en estructuras culturales arraigadas. El carisma solo puede ser detentado por el Rebe (y recordemos que Menajem Mendel Schneerson falleció en 1994 sin dejar sucesor, por lo que Jabad carece de un Rebe físicamente vivo). Los rabinos detentan carisma de función y la misma estructura cultural les impide reclamar otro tipo de carisma personal sobe el cual fundar una congregación.

Introducción al pentecostalismo. Los movimientos de revitalización cristiana conocidos como el primer y segundo “Gran Despertar”, ocurridos en los siglos XVIII y XIX, primero en Europa, luego en Estados Unidos, representan los antecedentes fundamentales del pentecostalismo moderno en donde se anticipa el carácter transnacional y multisituado de este fenómeno religioso. Una de sus genealogías posibles refiere al período posterior a la guerra civil norteamericana, a una época en la que los sectores populares se distancian del formalismo de los cultos protestantes para volcarse hacia una vivencia más emotiva de la religión. Los pioneros del pentecostalismo, como Charles Fox Parham y William Seymour, reelaboran y sintetizan la herencia carismática del metodismo, el pietismo y los movimientos de santidad. Su cuerpo de doctrinas comparte la postura luterana de la salvación por la fe, la importancia del bautismo y la autoridad de la Biblia, pero refuerzan especialmente la figura del Espíritu Santo y su vivencia mística a través de dones o carismas particulares. El don comprende la presencia de la gracia divina en los creyentes por medio de habilidades que van desde la destreza o el virtuosismo para ciertas prácticas cotidianas hasta la acción de sanar, recibir profecías o hablar en lenguas (glosolalia).3 Asimismo, el sacerdocio universal reivindica la posibilidad legítima de un pastorado de almas que prescinda de la gnosis de los espacios ministeriales de formación e institutos bíblicos para conducir comunidades de fe. La autoridad del especialista no recae, necesariamente, en las titulaciones, y esto no implica un desconocimiento del sistema especulativo de la metafísica pentecostal relacionado, por ejemplo, con las justificaciones racionales de Dios y sus manifestaciones –las teodiceas– o a los caminos posibles de salvación –las soteriologías–. Su doctrina y liturgia complementan la recuperación de elementos mágicos en la experiencia (las técnicas y los saberes relativos a la ascesis y al éxtasis) con una poderosa ética intramundana que premia la acción sobre la inacción y se perfecciona en la tensión dinámica con el mundo, es decir, en el entorno familiar, en el estudio, en la profesión, en la voluntad evangelizadora y misionera.

América Latina fue objeto de numerosas campañas evangélicas. De acuerdo con una de las hipótesis fundacionales de este campo de estudios, el caso argentino reconoce cuatro grandes oleadas4 protestantes. La primera remite a las denominaciones históricas –metodistas, anglicanos, presbiterianos, etc.– que acompañaron a la inmigración europea entre 1825 y 1850. La segunda, entre 1881 y 1924, representa un protestantismo de corte misional proveniente de iglesias norteamericanas como la Bautista, los Hermanos Libres y el Ejército de Salvación, entre otros. La tercera corriente, hacia 1910, constituye el pentecostalismo todavía dependiente de las sedes extranjeras y el trabajo con comunidades étnicas. Por último, la cuarta oleada puede fecharse a partir de 1954 con la campaña masiva que lleva a cabo el predicador Thomas Hicks junto con la Unión de las Iglesias de Dios, instalando la prédica de la sanidad y las manifestaciones milagrosas del poder divino.

En un período posterior a la última dictadura militar (1976-1983), cuando gravitaron todo tipo de restricciones sobre las heterodoxias religiosas, la sociedad argentina atravesó un nuevo “despertar del espíritu” a través de la multiplicación de las iglesias, las campañas y los eventos multitudinarios. Durante las décadas de 1980 y 1990, el discurso de la teología de la prosperidad y de la sanidad ocupó un lugar clave en las estrategias ampliadas de evangelización. Al mismo tiempo, en esos años tiende a acelerarse el surgimiento de iglesias grandes –de más de veinte mil miembros– en zonas urbanas donde no habían tenido impacto previamente. Un sector de academia tiende a denominar a este fenómeno reciente con el término de megaiglesia y lo identifica con el pasaje del pentecostalismo histórico al neopentecostalismo.5

El concepto de megaiglesia designa organizaciones protestantes que trabajan simultáneamente en el crecimiento y la integración diferenciada de sus seguidores sobre la base de múltiples formas de habitar vastas comunidades de creyentes. A los fines del libro, podemos reconocer que su programa institucional incluye ciertas regularidades morfológicas, doctrinales y litúrgicas. La primera remite a la distribución organizada de los individuos en “células” o “espigas”, esto es, pequeños grupos de pertenencia, también de monitoreo y seguimiento, que permite experimentar la vida interna de la iglesia como un circuito de sociabilidades y lealtades semejantes –en más de un sentido– a lo que Charles Tilly (2010: 19-20) define como una red de confianza; la segunda consiste en una revalorización doctrinal de “el mundo”, la sociedad, en cuanto territorio privilegiado de las acciones, compromisos y apuestas de los creyentes; la tercera y última regularidad señala la innovación activa de las pautas comunicacionales de acuerdo con el lenguaje en ascenso de la industria cultural (libros, música, películas, series, programas de radio, etc.), con sus esquemas y tipificaciones características, pero adaptadas al medio cristiano.

Algunos de estos templos dependen de organizaciones religiosas extranjeras –como la Iglesia Universal del Reino de Dios (IURD) o Deus é Amor–, las cuales replican un modelo corporativo de expansión religiosa,6 marginal a las asambleas y federaciones locales (ACIERA o FECEP). Otras responden, por el contrario, a experiencias nacionales de una segunda generación de líderes argentinos, como es el caso de El Tabernáculo de la Fe del pastor Hernán Pérez en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, o el templo Maranatha de Juvenal García en San Salvador de Jujuy, en el NOA. Cabe señalar que nuestros registros de campo se encuentran acotados al templo Rey de Reyes de Claudio Freidzon y a Catedral de la Fe de Osvaldo Carnival. Son dos de las cuatro megaiglesias más importantes de la ciudad de Buenos Aires, junto con Presencia de Dios de Bernardo Stamateas y el Centro Cristiano Nueva Vida de Guillermo Prein. Uno de sus rasgos distintivos consiste en la ubicación geográfica de ambas organizaciones, cuyos espacios de evangelización se encuentran circunscriptos a barrios históricamente asociados a los sectores medios-altos de la Capital Federal, con sus patrones estéticos y sus pautas de consumo.

Los grandes templos no sustituyen, ni desplazan, a la lógica de expansión basada en pequeñas iglesias barriales, tempranamente exploradas por Pablo Semán (2010: 16-32) y Marcos Carbonelli (2012), a cargo de un pastor o una pastora, su familia y una comunidad de vecinos involucrados en la vida cotidiana de la organización. Las variaciones en la escala tienden, por el momento, a reafirmar más que a disminuir la fuerza expansiva de las imágenes y prácticas religiosas. La competencia afecta, en todo caso, a las congregaciones intermedias doblemente expuestas a las ventajas territoriales de las iglesias chicas y el encuadre, los recursos, la estructura de las más grandes. Es posible que uno de los rasgos distintivos del neopentecostalismo contemporáneo, en sus diferentes proporciones y temporalidades, resida en su proyección determinada hacia dominios selectos de la sociedad con los que se producen afinidades.