Читать книгу Clasificaciones imperfectas - Joaquín Algranti - Страница 19

El trabajo de identificarse

ОглавлениеEl análisis de un espacio de producción de lo sagrado y sus identificaciones posibles incluye inicialmente dos perspectivas no solo complementarias, sino indisociables en la captación total del fenómeno: la primera consiste en el estudio sistemático de la morfología de la organización, su historia interna y la del medio de referencia, caracterizando los circuitos nucleares y periféricos así como las lógicas de pasaje entre una zona y la otra. La segunda se encuentra a nivel de los agentes, sus actitudes, emociones, prácticas, a partir de la pregunta por el modo en que experimentan su relación con las categorías que los definen (como afro, católico, judío, evangélico, etc.). La posición estructural no se traduce mecánicamente en disposiciones para la acción, ni en reconocimientos plenos, sino que existen procesos complejos que gobiernan la forma en que los mundos religiosos, y sus puntos de vista, son apropiados.

Desde esta segunda perspectiva, la organización constituye un marco cognitivo, entre otros, que permite establecer distinciones en función de una lógica, de una racionalidad particular, diferente de otras. ¿Por qué nos referimos a un marco cognitivo? Una organización puede actuar sobre la vida de los individuos independientemente de que estos reconozcan estas operaciones. Pero el modo de habitar una organización, tal como aquí lo entendemos, implica un reconocimiento no necesariamente de sus mecanismos más intrincados sino, al menos, del hecho de saberse parte de una organización y actualizar ese saber a través de actos mínimos. Cuando el actor aplica estos esquemas, privilegia y distingue el encuadre social que lo envuelve, es decir, reconoce jerarquías, cargos con nombres específicos que exigen determinadas obligaciones mientras habilitan oportunidades de acción, retribuciones, privilegios justificados. Se asocia, por ejemplo, al pastor con la autoridad última de la iglesia, como un miembro que pertenece y afirma al núcleo de esta. A otros se les asignará un lugar intermedio, periférico o marginal, y el actor aprenderá a ubicarse, a sí mismo, en este mapa cambiante. Lo que nos importa, sociológicamente, no es el hecho de que el líder religioso sea un actor nuclear, sino bajo qué condiciones es percibido de esta forma. Pensar que es un asunto de orden meramente nominativo, de protocolo, induce a error. La pauta organizacional instituye un principio de clasificación del mundo, una manera particular de discernir rangos y posiciones, establece un recurso válido en la medida en que existen mecanismos colectivos de ratificación que convalidan sus definiciones a lo largo del tiempo.

Retomemos un caso relativo a otra área de estudio distinta de la religión. Quienes analizaron, por ejemplo, las apropiaciones de fábricas y los procesos de gestión obrera durante los años 90 en la Argentina observaron el interesante fenómeno de los trabajadores que, al hacerse cargo de la empresa, tardaban en apropiarse de ciertos recursos de poder que habían estado históricamente bajo la órbita de sus patrones. Los obreros percibían a los dueños como actores nucleares de la fábrica. Esa representación se expresaba materialmente y lograba sostenerse en la medida en que las autoridades contaban con un espacio propio, una oficina separada de los operarios a la que estos no podían ingresar. Cuando, en el contexto de la nueva gestión, los trabajadores franquearon ese límite físico y simbólico y accedieron a la gerencia, se desmoronó uno de los dispositivos materiales que había mantenido las distinciones núcleo-periferia en la vida interna de la empresa. Del mismo modo, un miembro de las Fuerzas Armadas o un investigador del Conicet se identificará a sí mismo como nuclear o periférico en función del acceso a información o de la capacidad de incidir en las dinámicas de funcionamiento de los entornos organizacionales al que pertenece. Esta autocomprensión del propio lugar y el de los otros –de su origen y su proyección aspiracional– se actualiza en la medida en que los sistemas objetivos de mantenimiento del escalafón sigan operando y logren ser aceptados como legítimos. De ahí que las organizaciones intenten construir una definición de lo real relativamente protegida y estable. La posibilidad de una desrealización de este esquema clasificatorio, del hundimiento del nomos, socialmente construido, en las “fuerzas potentes y extrañas del caos”, para utilizar la expresión de Peter Berger (1971: 38), se encuentra limitada gracias al conjunto de mecanismos que naturalizan las diferencias mientras afirman el imperativo de estabilidad y la distinción entre funciones.

Si la primera dimensión comprende los marcos organizacionales, la segunda remite al contenido comunitario-cultural.34 Ocupar un espacio de creencias implica un saber respecto a cuáles son los referentes que deben dramatizarse para ser reconocido como parte de la comunidad. Existe una cultura de grupo formada por objetos consagrados, fórmulas prácticas, términos idiomáticos, retóricas verbales y posturales, que el actor aprende a registrar y a producir miméticamente a medida que se socializa en un mundo religioso. Los diacríticos participan del trabajo de representación a través del cual el actor se proyecta a sí mismo, pone en escena los atributos nucleares o periféricos que lo sitúan, por ejemplo, en relaciones sociales relativamente estables o en interacciones efímeras. Lo que nos ocupa, aquí, es cómo el actor percibe que su pertenencia a una categoría de identificación comporta el reconocimiento del significado pero, también, el uso de ciertos recursos culturales disponibles.

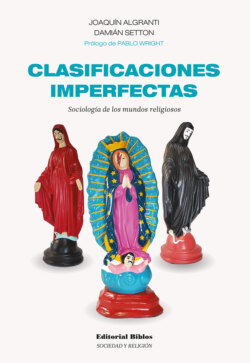

Por ejemplo, como analizaremos más adelante, el consumo de cultura material –de naturaleza escrita, audiovisual o iconográfica– promueve el vínculo y las apropiaciones estratégicas de los signos de una tradición. Los sistemas de objetos que intervienen en las estructuras de los mundos religiosos ofrecen múltiples oportunidades de identificación selectiva con bienes culturales; pensemos en la oferta de literatura, película, música o incluso artículos de santería, vestimentas u ornamentos, que portan las marcas características de una práctica. Todos estos referentes comunitario-culturales tienen potencial de realidad y se encuentran en mayor o en menos grado a disposición, vehiculizando sentidos éticos, técnicos y estéticos. Sus modos de empleo singulares generan apropiaciones más o menos ajustadas a los significados establecidos, la doxa, de los grupos. Es posible creer a través de libros, imágenes, sonidos y conceptos estéticos amoldados a circunstancias y necesidades concretas.

Por último, la espiritualidad constituye la tercera dimensión que organiza las identificaciones. Ella integra habitualmente el lenguaje cotidiano, emerge como una categoría nativa que tiende, a veces, a mezclarse con otras o a oponerse a la idea misma de religión. En este último caso, el contrapunto religión-espiritualidad diferencia entre formas distintas de conectarse con las potencias sagradas: de un lado, las mediaciones institucionales, es decir, la adhesión fuerte o débil a criterios externos transmitidos a través de instancias colectivas; del otro, el énfasis en la experiencia íntima como pauta de autoridad y realización personal, independientemente de los espacios, los circuitos y las iconografías oficiales. A los fines de este apartado introductorio, y a sabiendas de que este tema será un tópico recurrente en sucesivos capítulos, nos interesa considerar por ahora lo espiritual como un marco de sentido, un aspecto más de un proceso de construcción de identificaciones en donde también se ponen en juego componentes comunitarizantes y organizacionales. La espiritualidad describe una estrategia posible de relacionamiento con una definición de lo real entendido como un orden superior.35 Este vínculo genera efectos prácticos y es preciso considerarlo dentro de un universo de significado en el que se crean y desarrollan proyectos identitarios específicos. Asimismo, es importante destacar que, en una de sus acepciones, esta categoría describe procesos de inclasificación en donde se propone una ruptura explícita con las formas convencionales de etiquetamiento de la vida religiosa. La paradoja de este gesto descategorizante radica en su capacidad de dar inicio a un movimiento contrario, es decir, a la creación de nuevas tipificaciones, nuevos nombres y modelos de autenticidad que los revalidan.

Si damos cuenta de estas dimensiones, es porque ninguna de ellas funciona por sí sola, sino en interrelación permanente. Tiene sentido distinguirlas en la medida en que podamos observarlas en su funcionamiento, o sea, en su tensión operativa, como exploraremos en el capítulo 4. Así, un punto de vista entra en contradicción con otro, ya que habitar un espacio supone actuar en función de legalidades diferentes y, a veces, antagónicas: acciones legítimas desde los fundamentos y axiomas de la dimensión organizacional se tornan poco razonables, incluso ilógicas o ridículas, cuando se las observa a través de criterios estrictamente espirituales.36 De esta manera, un actor no es nuclear o periférico de por sí, sino dependiendo de las racionalidades expuestas al reconocimiento mutuo, ante la mirada y las actitudes de los “otros significativos”, siguiendo a George Mead. Un agente cualquiera, que ha tenido éxito en la esfera organizacional al punto de ser revalidado como miembros del núcleo duro, puede ser blanco de las descalificaciones que esgrimen las perspectivas rivales si es percibido como alguien que traiciona los valores últimos, también las metas, implicadas en la categoría de identificación total de ese espacio. Alguien que, por ejemplo, ha relegado su compromiso y conexión con la trascendencia o, más grave aún, que la instrumentaliza para fines mundanos. Esto lo reubica en la periferia de una definición de lo real en donde se imponen los enunciados y argumentos espirituales. Ciertamente, estas lógicas de identificación y clasificación suelen orquestarse cuando se alcanza el convencimiento de que las promociones en las jerarquías son la consecuencia de un estado de gracia anterior que el cargo confirma y enaltece.

Las posibilidades combinatorias son múltiples y de ellas debe dar cuenta el trabajo empírico. Al mismo tiempo, las dimensiones señaladas representan herramientas analíticas –iniciales y perfectibles– para explorar la complejidad que supone, muchas veces, el trabajo de identificación. La pregunta primera por la forma de habitar o adherir a los mundos religiosos se articula con el análisis de las características que adoptan las relaciones objetivas del esquema núcleo-periferia; relaciones que jerarquizan el vínculo desigual entre distintos productores de bienes de salvación y establecen posiciones diferenciales hacia adentro de cada comprensión de la realidad.

1. El análisis de los mundos religiosos y sus estructuras no implica explorar las convicciones y los compromisos incuestionados, las autoevidencias, que componen el “mundo de la vida cotidiana” (Schutz y Luckmann, 2003: 25-109). Lo propio de este último es el hecho de no tornarse problemático y permanecer como un trasfondo de motivos, rutinas, acervos de conocimiento que no se encuentran expuestos a críticas o a revisiones totales desde el momento en que la experiencia subjetiva tiende a confirmar tácitamente la unidad y la congruencia práctica con el entorno. Por el contrario, nuestro abordaje recupera, por un lado, y en diálogo con las sociologías comprensivas de raigambre fenomenológica (Schutz, 2008: 86-109; Luckmann, 1967: 77-107), el problema de la interpretación y su validez intersubjetiva, es decir, la posibilidad de entender una situación, definirla y, en algún punto, dominarla para actuar sobre ella. Pero, por otro lado, el interés del libro recae en la perspectiva interna relativa a los procesos de tematización de los desajustes, los malestares y las negociaciones con las estructuras de los mundos religiosos. Habitarlos implica apropiarse y reproducir –sin proponérselo explícitamente– componentes estructurales que participan del proceso de socialización y las posibilidades efectivas de pertenencia a un grupo: normas, moralidades, legitimaciones o patrones de comportamiento constituyen elementos sistémicos que los creyentes reproducen, sin saberlo, en el trabajo de identificarse con un universo de sentidos (Habermas, 1999: 169-210; Berger, 1971: 13-71).

2. Para un mayor desarrollo del esquema núcleo-periferia y su versión ampliada (a partir de las posiciones correspondientes a los cuadros medios y marginales), ver Algranti (2013: 35-65).

3. En correspondencia con los mundos religiosos, la noción de habitar remite, como influencia lejana, a la fenomenología y su programa filosófico vinculado, en parte, a la explicitación de los sentidos tácitos que componen la actitud natural de la vida cotidiana, sus hábitos y rutinas, y el lugar clave que ocupa la comprensión no como un problema epistemológico, sino ontológico, existencial, en tanto forma de ser-en-el-mundo en el planteo de Martin Heidegger. Este último enfoque ubica el acto de comprender en un plano familiar, no problemático, podríamos decir inarticulado (Bauman, 2007: 127-143). Es posible establecer analogías con las reflexiones en torno a la idea de habitar que emprende Bachelard (2020). Ahora bien, nuestro interés recae, especialmente, en dos tradiciones más próximas. La primera remite a las apropiaciones de las corrientes fenomenológicas, existencialistas y pragmatistas que realizan las sociologías comprensivas –pensemos en Alfred Schutz, Erving Goffman y Peter Berger– y las relecturas de la academia francesa, tal es el caso de Pierre Bourdieu (2007a) y sus exploraciones sobre el sentido práctico, o la sociología de la experiencia de François Dubet (2010). La segunda concierne a la academia latinoamericana, al modo en que las ciencias sociales de la religión contemplan las múltiples posibilidades de participación en los espacios de creencias. En los estudios nacionales se destacan los aportes socioantropológicos del grupo de heterodoxias religiosas (Wright y Ceriani Cernadas, 2018; Ludueña, 2014; Puglisi, 2018a) y los enfoques cualitativos en sociología de la religión (Míguez, 1997; Semán, 2006; Frigerio, 2013; Ameigeiras, 2008; Mosqueira, 2014a; Giménez Béliveau, 2016).

4. La afinidad con la noción de praxis, en cuanto actividad simultáneamente teórico-práctica, refiere especialmente a las reelaboraciones sociológicas de dicho concepto presentes, por ejemplo, en los trabajos de Antonio Gramsci o en la ampliación y reelaboración que emprende Anthony Giddens (2003: 39-70; 2007: 93-153), en la teoría de la estructuración, al incorporar la capacidad de transformación del mundo, y la posibilidad de actuar de otra manera, como uno de los componentes clave de la agencia humana. Para una introducción general a este concepto y las sistematizaciones filosóficas de Hegel, Feuerbach y los cambios que introduce Marx, ver Sánchez Vázquez (2003: 27-209).

5. Las competencias incorporadas, producto de la socialización, representan un término intencionalmente genérico, amplio, que puede ser pensado en analogía con los conceptos específicos de actitud social de Norbert Elías, el habitus en Pierre Bourdieu o, incluso, el estatus-rol desarrollado por Talcott Parsons y el estructural-funcionalismo, siempre y cuando uno quiera referir la acción al peso del grupo social, a las disposiciones adquiridas o a los elementos institucionales que la integran. Sin embargo, y a los fines de nuestro trabajo, optamos por priorizar analíticamente el trabajo de “habitar”, enfatizando así en el dinamismo, la apertura, el proceso de actualización de las competencias adquiridas en contextos específicos en los que se presentan oportunidades concretas de acción. Esto no significa desatender la influencia del grupo, ni de la historia, menos aun de las normas institucionales o los efectos coactivos de la estructura, sino presentar la incidencia de estos factores en la tarea de apropiación de un lugar propio dentro de los espacios de creencias.

6. Para un mayor desarrollo, ver de Certeau (1996:193).

7. Entendidas en esta acepción, las adhesiones refieren, por un lado, a la tesis de Mark Granovetter (1973) sobre la fuerza, también la indispensabilidad, de los vínculos débiles en la unión de los niveles micro-macro del sistema social y, por otro lado, y de manera más precisa, remite a una línea de estudios socioantropológica que tematiza los modos intermitentes, distantes, críticos de pertenencia a los mundos religiosos (Semán y Moreira, 1998; Saizar, 2009; Citro, 2009; Ceriani Cernadas, 2014) y sus articulaciones, por ejemplo, con la política (Donatello, 2010) o con distinto tipo de terapéuticas (Maluf, 2005; Algranti y Bordes, 2020).

8. Las funciones discursivas de las creencias han sido sobreponderadas en cuanto criterio dominante en la construcción de adscripciones religiosas. Cabe destacar, en este sentido, los trabajos que complejizan, desarrollan y critican el paradigma convencional de la conversión para explorar analíticamente los pasajes, las circulaciones e intercambios, en la producción de identificaciones (Frigerio, 1999, 2012; Garma Navarro, 2018).

9. Los estudios que priorizan al cuerpo en situaciones rituales de creencia, constituyen una referencia ineludible a la hora de pensar los aspectos técnicos que hacen a la construcción de “lo útil”. Ver, por ejemplo, los trabajos de Puglisi (2018a, 2018b), Carini (2016), Citro (2009), Setton y Algranti (2009), entre otros.

10. Los enfoques relacionales de análisis que enfatizan explícitamente el entrelazamiento de lo subjetivo y lo objetivo en investigaciones empíricas encuentran, entre sus figuras clásicas de la sociología, a Charles Wright Mills, a Norbert Elias y a Pierre Bourdieu, por nombrar ejemplos de la academia anglosajona, alemana y francesa de la segunda mitad del siglo XX. No obstante, nuestros referentes directos van a ser los estudios regionales cuyo foco de análisis no parte de una comprensión atomizada de los sujetos creyentes ni de la postulación opuesta, pero igualmente abstracta, de “personalidades colectivas” –los judíos, el pueblo evangélico, la Iglesia católica, etc.–, para recuperar el término weberiano. A distancia de la antinomia objetivismo/subjetivismo, nuestro análisis prioriza las relaciones sociales que configuran la estructura de los mundos religiosos.

11. Para un mayor desarrollo, ver Noel (2013).

12. Nuestro énfasis en “lo verdadero” de la creencia y la posibilidad de nombrarlo, delimitarlo y defenderlo plantea, a su vez, la referencia constante a un sistema moral que incluye definiciones sobre “lo bueno”, “lo malo”, “lo correcto y lo incorrecto”, “la virtud y el vicio”, “el deber” y “la felicidad”. Es una verdad que conlleva habitualmente el sentimiento de superioridad propio de las religiones universales de salvación.

13. Las marcaciones fuertes y las débiles representan un código, un sistema posible de signos, que otorgan cierta identidad formal a los objetos de consumo al permitir asociarlos con un universo simbólico, un tema, un estilo, una propuesta estética, un conjunto más amplio de objetos similares propios de una tradición.

14. Pensando en un lector inicial, podemos resumir esquemáticamente los aportes genéricos de la sociología de la dominación para el estudio del hecho religioso en tres grandes áreas de estudio: la espiritualización de estructuras sociales arbitrarias basadas en esquemas de pensamiento y modelos de orden que las justifican; la construcción de relaciones sociales y organizaciones basadas en la obediencia, la coacción, el orden legítimo y el control de los bienes de salud y salvación, y la producción de una ética y una moral dirigida, entre otros aspectos, a una pedagogía del cuerpo y la sexualidad. Para una revisión de las potencialidades y los límites de la sociología crítica francesa y su relación con el pragmatismo, ver Boltanski (2000: 37-52; 2014: 13-85).

15. Retomando las reflexiones y los análisis foucaultianos sobre el tema, entendemos el poder no solo de manera negativa, es decir, como coacción o imposición externa, sino también positivamente en cuanto productor de discursos, técnicas, saberes y dispositivos que fabrican formas de subjetividad y verdad. Es una correlación de fuerza que depende de un entramado de relaciones y sus dinámicas históricas (Foucault, 1992: 163-185).

16. Las investigaciones de Émile Durkheim y Marcel Mauss (1972) sobre las clasificaciones primitivas de las tribus australianas y la tesis del primero respecto a las funciones cognitivas y la teoría del conocimiento que se derivan del fenómeno religioso (Durkheim, 1992: 387-423) constituyeron trabajos fundacionales de la sociología y la antropología. Ellos fueron continuados, por ejemplo, a través de las exploraciones de Claude Lévi-Strauss (1964: 11-59) en torno al pensamiento primitivo y su sistema clasificatorio basado en las propiedades sensibles de la realidad o en el análisis de las analogías entre el pensamiento mítico y el bricolaje. El problema de las clasificaciones se proyecta en dos direcciones importantes para la sociología. La primera se ocupa de la fuerza ordenadora del discurso, la unidad que lo funda y sus reglas de formación exploradas a través del método genealógico. Los trabajos de Michel Foucault (2003: 126-164; 2004: 33-107) y los anglofoucaultianos exploran el carácter discontinuo y arbitrario que subyace a la coherencia interna de los discursos, es decir, a las teleologías, totalizaciones y regularidades que postulan los saberes consagrados. Es un pensamiento por las interrupciones, los límites y borramientos que desdibujan las taxonomías. La segunda dirección prioriza las clasificaciones prácticas y la lucha por las representaciones legítimas. En este sentido, la obra de Pierre Bourdieu (2019: 19-90) conceptualiza el poder simbólico y los principios de división y percepción de la realidad que imponen. Aquí las visiones del mundo se encuentran fuertemente integradas con las estructuras sociales. El giro pragmatista y culturalista de la sociología francesa contemporánea con su énfasis en la experiencia y las lógicas de acción es, en parte, una reacción a este enfoque, ofreciendo comprensiones alternativas –complementarias en un sentido, insuficientes en otros– basadas en la producción de los significados y las conductas estratégicas que emprende el actor.

17. Los antecedentes clásicos de esta academia incluyen abordajes que priorizan la dimensión cultural o social en la producción de clasificaciones. Dentro de los primeros, es posible reconocer los aportes de la antropología simbólica –a partir de los trabajos de Mary Douglas, Victor Turner, Edmund Leach, Clifford Geertz o Marshall Shalins– y la capacidad de analizar e interpretar la cultura como un sistema de significados que organizan la experiencia. Su influencia alcanza, en parte, al estructural-funcionalismo parsoniano y la propuesta de una sociología cultural de Jeffrey Alexander (2000). Entre los abordajes de impronta social, cabe destacar a las sociologías comprensivas de raigambre fenomenológico –Alfred Schutz y Thomas Luckmann–, el enfoque constructivista iniciado por Peter Berger y Thomas Luckmann y las teorías del etiquetamiento en los trabajos de Erving Goffman, Howard Becker o Edwin Lemert. Estas corrientes ofrecen marcos lógicos afines para explorar la “construcción social de la realidad” y el “mundo de la vida cotidiano”, atendiendo al trasfondo de motivos, rutinas, tipificaciones y acervos de conocimiento.

18. En este amplio campo de estudios, los tópicos que, a nuestro entender, exploran y mejor resumen la actitud reflexiva frente a los órdenes del lenguaje y los procesos concomitantes de categorización y descategorización de lo sagrado son tres grandes subtemas de la disciplina. Nos referimos a las investigaciones en torno a la religiosidad popular y sus procesos instituyentes de sacralización; los trabajos que se interrogan sobre las prácticas y representaciones de las personas “sin filiación religiosa”, es decir, aquellos individuos que toman distancia de los marcos institucionales, reforzando muchas veces la hipótesis de una espiritualidad inclasificable y los análisis relativos a los procesos de conversión, desconversión, pasaje o movilidad religiosa, especialmente en grupos evangélicos pentecostales, en los que el cambio y las circulaciones se expresan en una semiótica de los signos verbales, físicos, estéticos y emocionales de lo sagrado.

19. La interacción en condiciones de “copresencia” es una temática clásica de las sociologías comprensivas focalizada sobre todo en el estudio de los encuentros e interacciones sociales. Para un mayor desarrollo, ver Wolf (1994: 13-172).

20. Como demuestra, por ejemplo, el trabajo reciente de Flores y Seiguer (2020) en torno a la diversidad cultural e histórica de la vida religiosa en la Argentina.

21. Los estudios sobre religiosidad popular en América Latina reconocen la especificidad de las lógicas sociales y simbólicas que intervienen en la construcción de las creencias, los aspectos creativos, la agencia, la mímesis, la desdiferenciación y la resistencia (Ameigeiras, 1998, 2008; Parker, 1996; Semán, 2006; Martin, 2009; De la Torre, 2012a). La mayoría de ellos coinciden en una complejización del esquema de Durkheim sobre lo sagrado y lo profano en un intento por pensar, en términos procesuales, las prácticas de sacralización.

22. La realidad social como construcción y actividad colectiva encuentra en los trabajos de Berger y Luckmann (1986: 13-36) un esquema analítico que distingue cuidadosamente la idea de externalización, objetivación e internalización en cuanto momentos constitutivos en la producción de definiciones específicas de “lo real”. Nos interesa recuperar al menos dos aspectos de este enfoque de impronta constructivista y afín al pragmatismo. Por un lado, la comprensión de la sociedad como una actividad práctica en la que se incluye tanto la acción creativa de los individuos como las repeticiones, los hábitos y las rutinas de un mundo objetivado. Por otro lado, el trabajo conjunto y circunscripto que permite pensar la existencia de múltiples definiciones posibles de la situación y sus aspectos relevantes, esto es, diferentes mundos de sentido que coexisten e interactúan. La religión define una forma especialísima de comprender lo real y las variaciones de su experiencia (Berger; 1971: 13-104; James, 1996: 51-69). Asimismo, como demuestra Bourdieu (2019: 272-276) a propósito de la illusio, es posible una desrealización del juego social, sobre todo cuando se introduce el extrañamiento propio de una mirada exterior que no comparte los intereses, las razones, las ganas, el sentimiento de urgencia que afirma un medio social.

23. Para una presentación y exploración sistemática del enfoque etnometodológico en ciencias sociales, ver Garfinkel (2006: 9-47) y Belvedere (2012: 101-137).

24. La tesis del reinado del individualismo religioso (Hervieu-Léger, 2004) presenta analogías con aspectos sustantivos de las teorías de la modernidad reflexiva (Anthony Giddens, Ulrich Beck, Scott Lash) entre los que se destaca, por ejemplo, el retiro de las instituciones y el imperativo por construir biográficamente la propia identidad por fuera de los grandes colectivos sociales. Para un desarrollo crítico de esta tesis, ver Algranti, Mosqueira y Setton (2019: 29-59).

25. Por ejemplo, el trabajo de Renée de la Torre (2012b: 179-229) sobre la individualización de las creencias y prácticas heterodoxas representa un modelo de estudio y constatación empírica de la tesis de la desinstitucionalización situado rigurosamente en Guadalajara, México. Lo mismo podemos decir de la interpretación que realiza Fortunato Mallimaci (2013) sobre las transformaciones de la sociedad argentina a partir de la encuesta sobre religión y estructura social, o de numerosos estudios cualitativos y etnográficos que fundamentan empíricamente la tesis sobre la desregulación del creer.

26. La dimensión imaginaria de las instituciones refiere, en parte, a la ontología de lo indeterminado de Cornelius Castoriadis (2007: 183-251) y el modo en que refuerza los aspectos creativos de la vida social, tanto a nivel de la praxis como de las instituciones. También, y en un sentido más preciso, nuestro argumento plantea un diálogo con el enfoque analítico que reconstruyen César Ceriani Cernadas (2008: 121-145) y Gustavo Ludueña (2012, 2014) al subrayar, empírica y teóricamente, la fuerza heurística que poseen las categorías de imaginación e imaginario en el estudio del hecho religioso.

27. Las caracterizaciones macroestructurales de la sociedad y sus dominios reconocen, muchas veces, modelos de relaciones sociales altamente integradas en los que se asumen procesos históricos de la modernidad europea o anglosajona, expresados bajo la forma científica del universal, vale decir, a través de teorías totalizantes o en término de lógicas o criterios abstractos –pensemos por ejemplo en el principio de diferenciación funcional, el imperativo de clausura, la autonomía o los axiomas sobre la racionalización y complejidad creciente de las instituciones–. El esquematismo conceptual de estas epistemologías en ciencias sociales y el punto de vista externo que introducen sin explicitarlo representan un problema para los enfoques latinoamericanos cuya realidad obedece a otras experiencias socioculturales en las que priman las intersecciones, las articulaciones transversales, los circuitos y las fronteras. El uso irreflexivo de categorías y diagnósticos de época corre el riesgo de perder de vista las determinaciones concretas de la modernidad latinoamericana (Wright, 2013; Mallimaci, 2015; Semán, 2006; Algranti, 2009).

28. A su vez, estos conceptos contribuyen al diálogo inicial con dos tradiciones de interés para nuestro análisis. Por un lado, la sociología de la dependencia (Cardoso y Faletto, 1999; Wallerstein, 1988) y su tesis sobre la configuración sociocultural de Latinoamérica en condiciones estructurales de asimetría con los llamados países centrales, o desarrollados, y el modo en que esta relación se expresa, en parte, en la teoría de la modernización y su filosofía de la historia, adjudicando a las imágenes religiosas funciones culturales en el desarrollo de la región. Por otro lado, es preciso tomar en cuenta las críticas oportunas de García Canclini (1990: 292-314) a la imagen tradicional de centro-periferia, así como los aportes originales de la sociología y la antropología que problematizan la construcción de lo sagrado a partir de la producción de centros, a veces de naturaleza carismática (Shils, 1965; Geertz, 2004), otras de fuerte impronta política e identitaria (Siebzehner y Lehmann, 2014; Lehmann y Siebzehner, 2006), o en tanto puntos de conexión que organizan una imagen reticular de la sociedad (Boltanski y Chiapello, 2002; Latour, 2008; Becker, 2015).

29. Para un mayor desarrollo de las configuraciones religiosas de la modernidad latinoamericana, ver los trabajos de Wright (2008b: 83-99), Wright y Ceriani Cernadas (2018) y Mallimaci (2015).

30. La definición de lo religioso basada en el catolicismo se vuelve un esquema al cual recurren los agentes en busca de legitimación. El catolicismo, como organización, también posee el poder de otorgar reconocimiento legitimante a otras creencias. En este sistema, el lugar del judaísmo es ambiguo. Si es cierto que no puede negarse el papel del catolicismo integral en la construcción del judío dentro de matrices de alteridad nacional específicas propuestas por intelectuales nacionalistas (Lvovich, 2003), también es cierto que las alteridades en la Argentina han tendido a constituirse sobre la base de la pigmentocracia (Wright, 2008a; Segato, 2007). Así, los judíos podían aparecer como otredad desde lo religioso y como mismidad desde lo pigmental. Siendo el pigmento el criterio dominante de construcción de la otredad nacional antes que el religioso, no es extraño que el judaísmo terminara por adquirir plena ciudadanía en el medio religioso argentino.

31. En Génesis y estructura del campo religioso, publicado originalmente en 1971, Pierre Bourdieu (2009: 43-81) recupera, en parte, una clave weberiana de análisis al explorar el modo en que los sectores dominantes del campo religioso tienen un interés objetivo en producir la distinción entre religión y magia, por lo que estos conceptos no dan cuenta de características intrínsecas de las tradiciones, o de la organización social de estas, sino de las luchas internas de los especialistas religiosos.

32. Por ejemplo, no sería factible ser reconocido como judío ortodoxo, dentro de una organización o comunidad determinada, sin adherir a las reglas de kashrut. Tomando un ejemplo de Gans (1979), podemos observar la centralidad que ha adquirido la festividad de Jánuca, otrora periférica, en el judaísmo estadounidense. Es posible, para el investigador, realizar un mapeo de estos elementos propios de la organización religiosa, incluso medir los grados de nuclearidad y periferidad.

33. Ver, por ejemplo, los perfiles de pertenencia religiosa dentro del mundo evangélico construidos estadísticamente (Algranti, Carbonelli, Espinosa, Mosqueira y Romero, 2013: 110-120) a partir de los resultados de la primera encuesta científica sobre religión y estructura social en la Argentina (Mallimaci, 2013).

34. Hemos colocado los términos “cultural” y “comunitario” juntos. Somos conscientes de que es posible concebir, como hace Gans (1979), a los referentes culturales en cuanto símbolos genéricos, funcionando por fuera de los marcos comunitarios y organizacionales.

35. Hay momentos en los que se observa que alguien se ha conectado con un ser trascendente de manera profunda. Esto no significa el ingreso en un estado de éxtasis, tampoco la posesión de un habitus carismático permanente. Nos referimos a circunstancias fugaces, transitorias, al alcance de las personas. En general, tiene que ver con una supresión de deseos personales o de la acción motivada por un cálculo de costo-beneficio, frente a una realidad superior que revela –desde el punto de vista creyente– la esencia misma de cada individuo. Los mundos sociales se encuentran repletos de momentos en los que agentes de distinto rango dan cuenta de ser auténticos representantes de una categoría de identificación (un verdadero cristiano, por poner un ejemplo). Cada grupo religioso, político, artístico, deportivo define sus pruebas y pautas de autenticidad. La dimensión espiritual refiere al reconocimiento intersubjetivo de la conexión con una entidad o una realidad trascendente.

36. Más que dar cuenta de procesos de desinstitucionalización, este espacio de interpenetración de racionalidades cruzadas muestra que las instituciones “son potencialmente contradictorias y por tanto ponen múltiples lógicas a disposición de los individuos y de las organizaciones. Los individuos y las organizaciones transforman las relaciones institucionales de la sociedad al aprovechar estas contradicciones” (Friedlan y Alford, 1999: 294).