Читать книгу Tito - Joze Pirjevec - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеEINFÜHRENDE WORTE

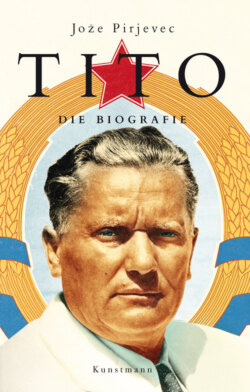

»Nichts ist wünschenswerther als daß die Leute, die an der Spitze der Bewegungs-Parteien standen, sei es vor der Revolution oder in der Presse, sei es später in offiziellen Stellungen, endlich einmal mit derben rembrandtschen Farben geschildert werden, in ihrer ganzen Lebendigkeit. Die bisherigen Darstellungen malen uns diese bekannten Persönlichkeiten nie in ihrer wirklichen, nur in ihrer offiziellen Gestalt, mit dem Kothurn am Fuß und der Aureole um den Kopf. In diesen verhimmelten raphaelschen Bildern geht alle Wahrheit der Darstellung verloren.«1 So haben es sich Marx und Engels gewünscht. Sie waren Optimisten, weil sie sich nicht vorstellen konnten, dass die Revolution, die sie verkündeten, auch scheitern könnte und dass ihre Träger am Schandpfahl enden würden. Etwas Derartiges geschah auch mit Tito, der noch gestern auf dem Altar stand, nach dem Zerfall Jugoslawiens aber oft zum Gegenstand von Karikaturen wurde. Versuchen wir, ihn in rembrandtschen Farben zu porträtieren.

TITOS AUGEN

Von dem Augenblick an, da er mit seinem selbstbewussten und herausfordernden Auftreten vor dem Gericht in Zagreb, das ihn wegen kommunistischer Umtriebe Ende 1928 zu einer Zuchthausstrafe verurteilte, in die Geschichte eintrat, hat Tito mit seinen ausdrucksvollen Augen die Aufmerksamkeit der Zeitgenossen geweckt. Der Korrespondent der Zeitung Novosti beschrieb ihn bei dieser Gelegenheit mit den Worten: »Sein Gesicht scheint wie aus Stahl gemeißelt. Mit den hellen Augen hinter dem pince-nez blickt er sehr kühl und zugleich energisch und ruhig.«2

Und Miroslav Krleža, Dichter, Schriftsteller, Chronist der kroatischen und jugoslawischen Provinz, erinnert sich in einem kurzen, mit »Titos Rückkehr im Jahre 1937« überschriebenen Essay wie folgt: »Ich sitze im Dämmerlicht in meinem Zimmer und beobachte die Wolken. Wie sie hoch über der Stadt der Wind von Westen heranträgt. […] In dieser Stille surrt an der Eingangstür die Glocke. Unruhiges Läuten in leeren, grauen, unbeleuchteten Zimmern bringt immer eine böse Vorahnung von abergläubischer Ungewissheit mit sich. […] Ich erhebe mich, gehe durch die Wohnung, öffne die erste, dann die zweite Tür, mache Licht im Vorzimmer, das Sicherheitsschloss knirscht, und vor der Glastür steht ein Fremder. […] Nach neun Jahren stand Tito wie ein Schatten längst vergangener Tage vor dieser Glastür und schien auf den ersten Blick äußerlich der Gleiche geblieben zu sein, und doch: Er hatte sich sehr verändert, mehr als das, er hatte sich völlig verändert. […] Sechs Jahre in der Strafanstalt Lepoglava und drei Jahre Ausland hatten aus seinem Gesicht jenen Ausdruck naiver und unmittelbarer Heiterkeit weggewischt, und anstelle eines lachenden jungen Mannes stand dort ein ernster, stiller Fremder, dessen Augen durch das Glas seines Zwickers dunkel leuchteten, fast streng.«

Mit diesem neuen alten Bekannten plauderte Krleža fast bis zum Morgen und hörte manches über sein stürmisches Leben und seine umstürzlerischen Ideen. Tito erzählte ihm auch von dem Heimweh, das ihn nach der Rückkehr aus Moskau eines Nachts in seinen Geburtsort Kumrovec getrieben hatte, obwohl klar war, dass er viel riskierte, da er in der Illegalität lebte. Er war zum Haus seines Vaters gegangen, und es war ihm so vorgekommen, dass trotz der großen Veränderungen, von der die Welt draußen erfasst worden war, in diesem abgelegen Ort, seit seinem letzten Besuch alles unverändert geblieben war. »Im leisen Schlussteil dieses lyrischen Monologs wechselte Titos Stimme den Glanz, das helle Taubengrau seiner Augen verschmolz mit dem dunkelblauen, metallenen Widerschein des Brillenrahmens und dunkelte wie Tinte. Das gutmütige weiche Spiel der Lippen verhärtete sich zu einer trotzenden, festen, wie in Stein gemeißelten Linie, und in diesem Blick, in dieser Stimme zeigte sich ein unbestimmter, aber suggestiver Ausdruck voller Schmerz und Unruhe. ›Kumrovec, Gott habe es selig, schnarcht, aber wie lange noch wird bei uns alles schnarchen?‹, fragte Tito ärgerlich, fast nervös, mit jenem aggressiven Ton, mit dem in unserer Sprache alle Götter höheren und niederen Ranges vom Himmel gestürzt werden.«3

Titos Augen fesselten auch Milovan Đilas, als er ihm zum ersten Mal begegnete: »Das war ein Mann mittlerer Größe, ziemlich kräftig, hager. Er war lebhaft, etwas nervös, aber er wusste sich zu beherrschen. Sein Gesicht war fest, ruhig, doch auch zart, die Augen blau und zugleich sanft.«4 Er hatte einen unwiderstehlichen natürlichen Charme. Gojko Nikoliš, ein Serbe aus Kroatien, Arzt und Kämpfer im Spanischen Bürgerkrieg, beschrieb in einem Tagebucheintrag vom November 1941 seine erste Begegnung mit Tito so: »Tito fand ich am nächsten Tag in einem geräumigen und einfach eingerichteten Zimmer. […] Nach Gruß und Rapport erfasste ich den Mann mit einem Blick und erkannte in ihm sofort ganz bestimmte Züge, in ihm, der das Schicksal unseres Kampfes lenkte und auf den wir so lange gewartet hatten. Zuerst sah ich die blauen, ein wenig verschleierten Augen, dann ein bis ins Detail gemeißeltes Gesicht; das Gesicht eines idealen klassenbewussten Arbeiters, eines Proletariers. Als wäre er einem russischen Bild aus der Zeit des Proletkults entstiegen.«5

Aber Tito verstand es nicht nur, seine Anhänger zu begeistern. Der Leiter der britischen Militärmission bei seinem Obersten Stab notierte über den Eindruck, den Tito bei einer Begegnung im Jahre 1943 auf ihn machte, Folgendes: »Was die äußere Erscheinung betrifft, so ist Tito eine imposante Persönlichkeit: er war 52 Jahre alt, von kräftiger Statur, das Haar von stahlgrauer Farbe. Sein ebenmäßiges Gesicht, wie aus Stein gemeißelt, war ernst und sonnengebräunt, die Gesichtszüge unbestreitbar entschlossen. Dem Blick seiner hellblauen Augen blieb nichts verborgen. In ihm war die Energie eines Tigers konzentriert, der zum Sprung ansetzt.«6 Der westdeutsche Botschafter betonte nach seinem ersten Empfang bei Tito in der Villa Bled im Jahre 1951, dass er keine Ähnlichkeit mit Hermann Göring, Hitlers Luftwaffenminister, habe, wie böse Zungen behaupteten: »Obwohl nur von mittlerer Größe, ist er nicht korpulent, sondern nur sehr kräftig, wie aus einem Stück gebaut. Sein Gesicht ist ernst und überhaupt nicht aufgedunsen, sehr energisch, aber nicht brutal. Am auffallendsten sind die hellblauen Augen, die bei seinem auf Brioni von der Sonne gebräunten Teint noch heller wirken.«7

Zehn Jahre später haben während einer Afrikareise Titos Augen den serbischen Romanschriftsteller Dobrica Ćosić, der ihn begleitete, fasziniert, aber auch beunruhigt. »Ein stets wechselnder Gesichtsausdruck«, schrieb er, »einmal sentimental, nachdenklich, introvertiert; einmal drohend, streng und gefährlich; einmal heiter und gutmütig. Manchmal, als würde er dösen oder um jemanden trauern. Und dann blitzt eine Drohung in den grünlichen Augen auf, Trotz, Selbstvertrauen. Weder die Anstrengung noch das Alter sind zu bemerken. Noch bei keinem Menschen habe ich solche Augen gesehen …«8

Anfang der siebziger Jahre weilte eine französische Delegation mit Premier Chaban-Delmas an der Spitze bei Tito. Eugène de la Fournière, eines ihrer Mitglieder, fasste seine Eindrücke von der Begegnung mit Tito in der Feststellung zusammen, dass dieser eben alt sei und sich diese Tatsache nicht übersehen lasse. »Noch immer erweckte er den Anschein guter physischer Kondition, mit einem lebhaften Sinn für Humor – wie ein Gargantua aß und trank er und war stets zu Scherzen aufgelegt. Aber wie das bei alten Menschen oft der Fall ist, neigte er dazu, sich zu wiederholen oder den Faden zu verlieren. […] Wie alle Kommunisten der älteren Generation hatte er unstete Augen. Anfangs sah er zu Boden oder weg von seinem Gesprächspartner. Aber von Zeit zu Zeit kam ein gerader Blick, und ich wäre nicht gern der Feind eines Menschen mit solchen Augen gewesen«.9

Der Erste, der über das Gefährliche in Titos Blick sprach, war Louis Adamič, ein amerikanischer Schriftsteller slowenischer Herkunft, der 1949 in die Heimat zurückgekehrt war. In seinem umfangreichen Buch The Eagle and the Roots berichtet er von zahlreichen Gesprächen mit Tito. Sie sprachen insgesamt an die dreißig Stunden miteinander. Es entwickelte sich eine kameradschaftliche Beziehung, die ihm erlaubte, ihm manches zu sagen, was ihm sonst niemand in seiner Umgebung hätte sagen dürfen. So machte er zum Beispiel keinen Hehl aus seiner kritischen Einstellung gegenüber Titos »Bonapartismus« und seiner Manie für Uniformen. Nach einer politischen Sitzung, die für Tito in einer wahren Apotheose geendet hatte, verhehlte Adamič seine Reserviertheit nicht. Als dieser im Begriff war zu gehen, bemerkte er, dass der Schriftsteller ihn beobachtete: »Urplötzlich und mit einem Aufblitzen in den Augen – das nicht nur Schalkhaftigkeit war – sagte er: ›Wissen Sie, Herr Adamič, zufällig bin ich der Oberbefehlshaber der bewaffneten Streitkräfte.‹ Das war also seine Antwort auf meine Kritik an seiner Marschallsuniform.«10

Henry Kissinger, Außenminister unter dem amerikanischen Präsidenten Richard Nixon, meinte: »[Tito war ein Mensch,] dessen Augen nicht immer gleichzeitig mit seinem Gesicht lachten«.11 Wusste er, dass man Ähnliches auch von Stalin behauptete?12 Stalin jedenfalls hat, vielleicht deshalb, weil sie einander ähnlich waren, dieses Merkmal Titos sofort bemerkt. Bei einer ihrer ersten Begegnungen im September/Oktober 1944 sagte er zu ihm: »Weshalb haben Sie Augen wie ein Luchs? Das ist nicht gut. Sie müssen mit den Augen lachen. Und dann mit dem Messer in den Rücken!«13