Читать книгу Antinatalismus - Karim Akerma - Страница 36

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеAlltags-Anthropodizee

Arnold Gehlen vertrat die Auffassung, es bedürfe starker Institutionen, damit der Mensch mit seiner tendenziell ausufernden Subjektivität nicht auf „unzuträgliche Gedanken“ kommt. – Dazu hätte er sicherlich Fragen wie die nach dem Seinsollen von Menschen gerechnet. Ein anderer Denker setzt viel niedriger und zwangloser an, nämlich im Alltag, der mit seinen Aufgaben bereits in der Lage sei, das Denken flach zu halten und uns so zu bannen, dass die Frage nach dem Warum des Ganzen nicht aufkommt: Odo Marquard hat eine Art Alltags-Anthropodizee umrissen, wonach unser Dasein allein schon dadurch sinnhaft wäre, dass es zu jedem Zeitpunkt etwas Alltägliches zu tun und zu erledigen gibt:

Odo Marquards Baby

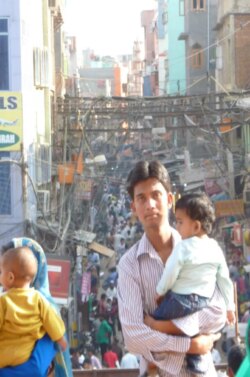

„Die Menschen verzweifeln nicht, solange sie immer gerade noch etwas zu erledigen haben: die Milch am Überkochen zu hindern, den Zug in den nächsten Bahnhof zu fahren, das Baby zu füttern... Dadurch... kommen die Menschen – und das ist richtig so –, ständig zu spät zum Rendez-vous mit dem absoluten Nein.“ (Apologie des Zufälligen, S. 49)

Wir erheben Einspruch gegen diesen Katalog der Alltäglichkeiten, der sich zwanglos fortsetzen ließe: Es gibt immer noch einen Film, den man sich ansehen könnte, eine Flasche Kaltgetränk, deren Zuckerkomposition man sich auf dem Weg zum Kiosk bei einer Außentemperatur von sieben Grad Celsius in den Magen spülen könnte, eine Wollmütze, die man erstehen könnte, um sie bei 21 Plusgraden vorzuführen, eine Kapuze sich überzustülpen, unter der man seine Daseinsangst verbergen könnte. Wir erheben dezidierten Einspruch gegen den Salto natale, den Marquard vollführt, indem er die Fütterung des Babys in den Katalog der zweifelbannenden Alltäglichkeiten aufnimmt. Denn das Baby ist nicht einfach so da – es wurde gezeugt! Von Menschen, die einen Menschen zeugten und ihn somit dem Verzweifelnkönnen aussetzten, dem er unter Umständen zu entkommen suchen wird, indem er seinerseits Dasein zumutet, womit seine Eltern zu Groß-Zumutern werden.

Das Baby gerät zu einem fremdnützigen Gegenstand, in den man Nahrung eingibt, um im Gegenzuge Sinn zu erhalten. Sein künftiges Schicksal berücksichtigt Marquard an dieser Stelle nicht weiter. Er erweist sich als blind gegen den Umstand, dass jeder Daseinsneuling das absolute Nein repräsentiert, da er sterblich ist. Eine Zumutung neben vielen anderen, auf die der Antinatalismus auf seine Weise mit einem absoluten Nein reagiert: Alle müssen sterben, aber niemand muss zeugen.

Dies führt uns zu einem weiteren Aspekt in Marquards existentiellem Täuschungsversuch: „Selbst wenn Silen recht hätte mit seinem Satz ‚das Beste ist es, nicht geboren zu sein’, hat doch Polgar noch mehr recht mit seinem Kommentar zu diesem Satz: ‚Das Beste ist es, nicht geboren zu sein: doch wem passiert das schon?’ Wenn wir aber bereits leben, haben wir dem Leben – zwar nicht prinzipiell und als Üblichkeit – durch Leben jeweils schon irgendwie zugestimmt.“ (Apologie des Zufälligen, S. 52) An dieser Stelle scheint sich Marquard des Instruments der Existenzerpressung zu bedienen: Gefällt dir dein Leben nicht, so beende es doch. Da du noch lebst, muss es dir wohl auch gefallen! Das Leben wird vorgestellt wie ein Mantel, den man ablegen könnte, wenn er einem nicht behagt (Mantel-Metapher).

Eich, Günter (1907–1972)

Gegen die Ruhigstellung des Sinnverlangens durch Alltägliches, gegen Alltags-Anthropodizeen Marquardscher Machart, haben Dichter und Denker schon immer Einspruch erhoben, Günter Eich mit diesen Worten:

„Ich beneide sie alle, die vergessen können, / die sich beruhigt schlafen legen und keine Träume haben. / Ich beneide mich selbst um die Augenblicke blinder Zufriedenheit: / erreichtes Urlaubsziel, Nordseebad, Notre Dame, / roter Burgunder im Glas und der Tag des Gehaltsempfangs. / Im Grunde aber meine ich, daß auch das gute Gewissen nicht ausreicht, / und ich zweifle an der Güte des Schlafes, in dem wir uns alle wiegen. / Es gibt kein reines Glück mehr (– gab es das jemals –), / und ich möchte den einen oder andern Schläfer aufwecken können / und ihm sagen, es ist gut so.

Fuhrest auch du einmal aus den Armen der Liebe auf, / weil ein Schrei dein Ohr traf, jener Schrei, / den unaufhörlich die Erde ausschreit und den du sonst / für das Geräusch des Regens halten magst / oder für das Rauschen des Winds. / Sieh, was es gibt: Gefängnis und Folterung, / Blindheit und Lähmung, Tod in vieler Gestalt, / den körperlosen Schmerz und die Angst, die das Leben meint. / Die Seufzer aus vielen Mündern sammelt die Erde, / und in den Augen der Menschen, die du liebst, wohnt die Bestürzung. / Alles, was geschieht, geht dich an.“ (Günter Eich, Träume. Vier Spiele, S. 141)

Kirsch, Sarah (1935–2013)

Mit ihrem Gedicht ERDRAUCH bezieht auch Sarah Kirsch Stellung gegen den von Marquard empfohlenen Rückzug ins Alltägliche:

Erdrauch

„Und zu verschiedenen Zeiten geschieht es, / Dass wir sehr glücklich über / Irgendein Ding, eine Nachricht. / Den neuen Geliebten, das Kind / Umhergehen können. Da freut uns / Die eintönigste Arbeit. Da kochen wir / Wunderbare Gerichte, putzen die Fenster / Und singen dabei. Küssen / Die eben aufgesprungene Blüte / Am Strauch vor der Tür. Reden / Zu Unbekannten über die Straße / Und beachten die Sonne nicht, / Den leichten, tanzenden Schnee. / Es ist alles bekannt und vertraut. / So wird es immer sein, glauben wir. / Und noch die furchtbaren Bilder / In den Fernsehgeräten bestärken uns / Wenigstens hier wird es so bleiben. Wir stapeln / Die Zeitungen, die uns ruhig schlafen lassen, / Sorgfältig auf, bis sie abgeholt werden. / Wir sind ganz lebendig. Hüpfen und springen / In den möblierten Wohnungen des Todes“ (Zit. in: Beck (Hg.) Jahr- und Tagebuch, S. 34)

Wer neben anderen alltäglichen Verrichtungen das Baby zu füttern hat, kommt laut Marquard ständig zu spät zum Rendez-vous mit dem absoluten Nein. Kirschs Gedicht bietet eine Parallelwelt zu Marquards existentieller Schlaftablette. Auch die von Kirsch evozierte Welt ist mit ablenkender Hausarbeit und einem Kind ausstaffiert. Anders als Marquard, führt sie ihren Lesern vor Augen, dass die Einrichtung unserer Lebenswelt mit Kind und Kegel, die den Anprall der Conditio in/humana abwehren soll, am Ende kollabiert. Wenn „der Lack ab ist“, offenbart sich, dass nicht allein wir selbst in Wohnungen des Todes lebten, sondern in Gestalt von Babys – aus Angst vor dem, was hinter der Tapete lauert – uns Mitbewohner zulegten. Wohlgemerkt keine Mitbewohner, die um Einlass begehrt hätten.