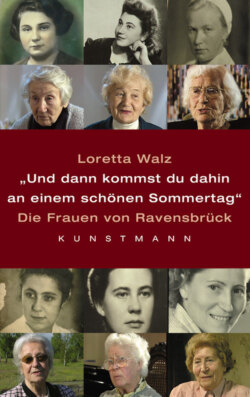

Читать книгу Und dann kommst Du dahin an einem schönen Sommertag - Loretta Walz - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Immer neue Themen

ОглавлениеIm Lauf der fünfundzwanzigjährigen Geschichte der Sammlung veränderten sich auch meine Fragen an die Interviewpartnerinnen. Am Anfang galt mein Interesse dem Widerstand und der Verfolgung von deutschen Frauen im Nationalsozialismus, dann denjenigen, die in den westeuropäischen Ländern den Besatzern widerstanden. Mit der Erkenntnis, dass unterschiedliche Häftlingsgruppen auch das Lager unterschiedlich erlebten, wuchs nicht nur mein Interesse an der Lagerhierarchie. Der Arbeitsplatz im KZ begann eine Rolle zu spielen: Wer im Warmen arbeiten konnte, hatte größere Überlebenschancen als diejenigen, die bei Wind und Wetter schwerste Außenarbeiten verrichten mussten. Wer in seinem erlernten Beruf arbeiten konnte, verlor weniger Selbstwertgefühl als diejenigen, die zu härtester körperlicher Arbeit gezwungen waren. Es gab privilegierte Blocks der Häftlinge, die in hervorgehobenen Positionen arbeiteten, und weniger privilegierte Wohnbaracken, in denen qualvolle Enge herrschte. Manche Häftlinge konnten sich regelmäßig waschen, andere sahen Monate lang kein Wasser. Ins Zentrum meines Interesses rückten die Überlebensbedingungen einzelner Frauen und Gruppen. Gleichzeitig entstanden Querverbindungen zwischen Frauen, die zusammen gearbeitet, im selben Block gelebt oder dasselbe Schicksal geteilt hatten.

Mit den erworbenen Kenntnissen über das Lager veränderten sich auch die Interviews. Immer mehr Detailfragen konnten gestellt, Verbindungen zu anderen Gesprächen geknüpft werden. Die Vielzahl unterschiedlichster Erinnerungen an ein und dasselbe Ereignis verdichtete die Sicht auf die Geschichte von Ravensbrück.

Der Zeitpunkt, zu dem jemand in Ravensbrück inhaftiert war, erhielt eine immer größere Bedeutung. Das Lager hat sich in der Zeit von 1939 bis 1945 so sehr verändert, dass Schilderungen der ersten Jahre, 1939 bis 1940, sich gravierend von denen der Jahre 1944 bis 1945 unterscheiden. Und es wurde auch deutlich, wie sehr die Würdigung des Erlebten nach dem Krieg die Erinnerungen prägte.

Es gibt in den Erinnerungen deshalb nicht eine Geschichte von Ravensbrück, sondern vielfältige, sich überschneidende Eindrücke, die mit der Vorgeschichte der Inhaftierten, ihren Erlebnissen in Ravensbrück und mit deren Verarbeitung verknüpft sind. Es gibt so viele Erinnerungen wie Frauen, die dort inhaftiert waren. Und dabei können nur die der Überlebenden erzählt werden.

Im Verlauf der Sammlung wurde immer deutlicher, wie sehr die Erinnerung an die Haft mit dem gesamten Leben verwoben ist. In welchem Alter, mit welcher Vorgeschichte kam jemand ins Lager? Wie sehr hat das Vorleben das Erleben der Haft geprägt, das Leben danach die Erinnerung?

In den Erzählungen mischte sich bisweilen das Erlebte mit im Nachhinein Erfahrenem. Überzeugte Kommunistinnen haben propagandistische Bilder übernommen, andere haben diese bewusst demontiert. Für alle gilt, dass sie eine Sprache finden mussten, um über eine persönliche Demütigung oder gar Niederlage, als die die KZ-Haft nicht selten empfunden wurde, zu sprechen, ohne dabei das Gesicht zu verlieren. Bedeutete die Verhaftung ein Versagen im Widerstandskampf? Hatte man einem Verräter getraut? War man in einen Hinterhalt gelockt worden? Oder war man ein Opfer rassistischer Verfolgung? Verstand man sich als Opfer oder Verfolgte? Musste das Selbstbild der eigenen Haft zurechtgeschliffen werden, um überhaupt mit den Erinnerungen leben zu können?

Tatsächlich veränderte sich die Erinnerung auch mit der gesellschaftspolitischen Entwicklung. Anerkennung und Würdigung der Verfolgung machten es leichter, eigene Demütigungen zu schildern. Durch die öffentliche Verurteilung von NS-Verbrechen (z.B. in den Hamburger Ravensbrück-Prozessen, die 1946 begannen) wuchs das Selbstbewusstsein derjenigen, die ihnen zum Opfer gefallen waren. Die Vermittlung von NS-Geschichte in den Schulen half den Verfolgten, eine eigene Position innerhalb dieser Geschichte zu finden. Bestätigung der persönlichen Erinnerung durch Berichte anderer schuf Vertrauen in die eigene erinnerte Erfahrung.

Die Methode der Oral-History, die all dem eine Wichtigkeit zumisst, was erinnert werden kann und will, schien mir auch ein Weg zu sein, meine eigene Rolle im Interview zu bestimmen. Ich hörte zu, ich ermittelte und versuchte, Ursachen und Zusammenhänge zu verstehen. Ich vertraute auf mein Wissen, mein Geschick und meine Menschenkenntnis und versuchte, den Interviewpartnerinnen niemals das Gefühl zu geben, dass ihre Schilderungen mich belasteten. Eigene Betroffenheit, so habe ich es in den allerersten Interviews durchaus erfahren, verunsicherte die Interviewpartnerin. Ihr Gefühl, mit dem Erzählen eigener Demütigungen die Interviewerin zu verletzen, gibt dem Gespräch unter Umständen eine fatale Dynamik. Sie führt in ein ›Schonprogramm‹, in dem sich die Rollen vertauschen: Nicht mehr ich begleite mein Gegenüber auf dem Weg durch die Erinnerung, sondern meine Interviewpartnerin führt mich durch eine Geschichte, die erträglich sein soll.