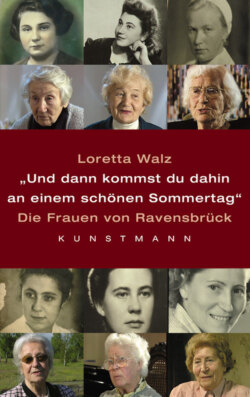

Читать книгу Und dann kommst Du dahin an einem schönen Sommertag - Loretta Walz - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

VORWORT

ОглавлениеWir leben an der Schwelle von Zeitgeschichte zur Geschichte, was den Nationalsozialismus betrifft. Diejenigen, die diese zwölf Jahre bewusst erlebt oder erlitten haben, sterben aus. Damit wird bald ein wesentliches Element in der Kommunikation um diese »tausend Jahre« fehlen. Die Historiographie wird sich auf eine Geschichte ohne lebendige Zeitzeugen einstellen oder gar auf die Entwicklung von einer »erfahrungsgesättigten« zu einer »erfahrungslosen« Vergangenheit. So behauptet es manch ein Historiker. Aber ist dies noch richtig?

Es wäre wohl richtig, gäbe es nicht inzwischen eine Historiographie und einen Journalismus, die es sich zur Aufgabe machen, Erfahrungen von Zeit- und Augenzeugen in Gestalt von Audio- und Videointerviews zu sammeln. Damit werden künftigen Generationen in Wissenschaft und Journalismus Quellen für eine Erfahrungsgeschichte in einem Ausmaß überliefert, wie sie früheren Generationen nie zur Verfügung standen.

Die Filmemacherin Loretta Walz gehört an hervorgehobener Stelle zu diesen Journalistinnen. Sie verbindet die Vorzüge ihrer Zunft mit den Vorzügen einer Geschichtswissenschaft, die Erfahrungen ernst nimmt. Sie hat sich nie darauf eingelassen, Aufnahmen von Zeitzeugen und besonders -zeuginnen, vor allem des Nationalsozialismus, als einfache Illustrationen zu aus Akten oder Vorurteilen deduzierten Theorien heranzuziehen. Sie hat selbst dann lebensgeschichtliche Interviews geführt, wenn sie wusste, dass sie nur Ausschnitte daraus für ein bestimmtes Thema verwenden würde. Damit hat sie nicht nur sich – mit großem persönlichen und finanziellen Einsatz – den Blick geöffnet, um ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Erinnerung im Lichte eines gesamten Lebens und dessen Wechselfällen interpretieren zu können, sondern auch künftigen Forschern und Forscherinnen umfangreiches Interpretationsmaterial an die Hand gegeben.

Loretta Walz hebt sich damit – das darf ich nach mehr als fünfzehn Jahren der Zusammenarbeit sagen – wohltuend ab von jenen Journalisten, die Zeitzeugen unabhängig von ihrem sonstigen Verhalten zitieren oder gar ohne jeden anderen Bezug als die eigentlichen Verkünder historischer Wahrheiten auftreten lassen, etwa Teilnehmer am militärischen Widerstand des 20. Juli 1944 ohne deren vorheriges Verhalten in der militärischen Entwicklung des Nationalsozialismus. Sie nimmt damit auch die Augenzeuginnen ernster als jene, die sie politisch oder medial instrumentalisieren oder gar heroisieren. Loretta Walz hat dies im Laufe ihrer Arbeit mehr und mehr vermieden, auch wenn ihre besonderen Sympathien deutlich werden. Die Zeitzeuginnen werden nicht zu widerspruchsfreien, hehren Heldinnen der Geschichte zurechtgemodelt; Loretta Walz belässt ihnen ihre Ängste und Beschränkungen, ihre Fehler und Schuldgefühle, auch und gerade dann, wenn sie ihre Stärken, ihren Lebensmut und ihre Hoffnungen inmitten von Schreckenserfahrungen darstellt.

Auch das einfache Mitleiden mit diesen Frauen kann eine Gefahr sein, indem man sie nur als Opfer begreift, ohne die anderen Aspekte ihres Lebens zu sehen, die trotz dieser KZ-Erlebnisse in ihrer weiteren Biographie eine Rolle spielten. Gerade in diesen Teilen der Gespräche, die Loretta Walz aufgenommen hat, ist das weibliche Element besonders spürbar: die geringere Selbstinszenierung der »heroischen« Seiten ihrer Gesprächspartnerinnen, ihre Lebensfreude in einem »anderen Leben« mit seinen vielfältigen Facetten, aber auch die offene Trauer, wenn der »Ravensbrücker Teil« ihrer Erfahrungen allzu dominant wurde und in ihr neu gewonnenes Leben zerstörerisch eingriff; die Zurückhaltung in der Verurteilung von Schwächeren, die Bescheidenheit in ihrem Mut und ihr Humor.

Die Sammlung, um die es in diesem Buch geht, ist einzigartig: Seit 1980 hat Loretta Walz lebensgeschichtliche Interviews mit früheren »Ravensbrückerinnen« geführt. Inzwischen sind es mehr als 200 Gespräche geworden. Das ist für sich genommen bereits einmalig. Hinzu kommt, dass ihre Sammlung die Zeit, in der die Erinnerungen erzählt wurden, doppelt spiegelt: zum einen durch die Darstellung der Erlebnisse ihrer Interviewpartnerinnen in ihren kulturellen, familiären und politischen Umfeldern; zum anderen durch die eigene, nicht gleich gebliebene Haltung der Person Loretta Walz als Interviewerin und Filmemacherin. Auch sie hat sich verändert im Laufe der Beschäftigung mit diesem Thema, einmal durch diese Arbeit selbst, aber auch durch die Veränderungen in der »großen Politik« und in ihrem persönlichen Leben. Ihr Blick ist im Laufe der Jahre weiter geworden, hat sich den Widersprüchen im Leben ihrer Partnerinnen ebenso gestellt wie ihren eigenen Veränderungen.

Auch die von ihr befragten Frauen mussten ihre Erinnerungen angesichts der unterschiedlichen späteren Sichtweisen in verschiedenen politischen Systemen behaupten oder neu überdenken, zunächst in Ost und West nach dem Krieg, dann nach der großen Wende in ihren Heimatländern Ende der achtziger und Anfang der neunziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Es ist nicht nur eine besondere Geschichte der Bundesrepublik und der DDR, die hier zum Vorschein kommt, sondern ebenso Osteuropas nach der Wende von 1989. Damit ist diese Sammlung auch für die historische Zunft ein besonderer Gewinn, weil sie deutlich macht, inwieweit und wie die Erinnerungen der Interviewpartnerinnen von der jeweiligen Zeit mit ihren politischen Verarbeitungs- und Interpretationsangeboten beeinflusst wurden.

Die Interviewpartnerinnen sind alt geworden, stehen vor ihrem Tod und müssen befürchten, dass ihre Erinnerungen nicht mehr ernst genommen werden oder dass sich eine neue Zeit ihre Schilderungen verändert aneignet, weil man ihnen nicht glauben mag. Auch diese Sorge spürt man in den jüngeren Interviews. Aber es ist nicht nur die Melancholie der Vergänglichkeit, die einen anweht beim Ansehen und Anhören der Gespräche. Es ist auch die Hoffnung dieser Frauen, dass ihre Erlebnisse, ihr Beispiel und ihr Überleben, in dem sie – unter anderem in dieser Sammlung – Zeugnis von dieser Zeit ablegen konnten, nicht umsonst waren, sondern als Warnung für neue Generationen mit eigenen Schrecken dienen können, eventuell sogar als Beispiel, wie man sich im unerwartet Furchtbaren behaupten kann und muss. Die »Ravensbrückerinnen« wollen nicht als Heldinnen instrumentalisiert, sondern als Menschen mit allen Ängsten wahrgenommen werden, auch mit den schwierigen Situationen, in denen sie sich zwischen Widerstand, Anpassung und Kompromiss zu entscheiden hatten. Die Hoffnung allerdings, dass Kompromiss und Anpassung vielleicht doch eine positive Wirkung gegen staatlichen Terror, Rassismus, Gewalt und Brutalität haben könnten, hatte sich fast immer als vergebens erwiesen.

Eine private Bemerkung zum Schluss: Ich freue mich persönlich außerordentlich, dass Loretta Walz einen Teil ihrer Arbeiten unter unserem »Dach«, dem des Instituts für Geschichte und Biographie der Fernuniversität Hagen, machen, ihre Ravensbrück-Sammlung erweitern und mit uns viele Filme produzieren konnte.

Alexander von Plato

Leiter des Instituts für Geschichte und Biographie

der Fernuniversität Hagen

Filmaufnahmen im Lager Ravensbrück, 1994