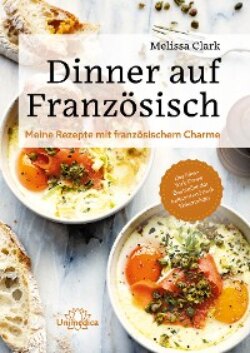

Читать книгу Dinner auf Französisch - Melissa Clark - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

ОглавлениеIch kann nicht wirklich französisch sprechen, dafür aber französisch kochen. Jahrelang paukte ich Konjugationen und das Passé simple, ich übte die Aussprache von Yaourt und Grenouille, aber sosehr ich mich auch bemühte, schien ich einfach nicht über notwendige Sätze wie »deux pains au chocolat, s’il vous plaît« hinauszukommen.

Kochen hingegen geht mir flüssiger von der Hand. Eine Handvoll Knoblauch oder Thymian, das körnige Gefühl des grauen Sel marin de Guérande zwischen meinen Fingern und die reichhaltige, sämige Soße – all das habe ich mittlerweile so verinnerlicht, dass ich französisch kochen kann, ohne darüber nachzudenken. Die himmlische Cremigkeit eines Soufflé, der intensive Geruch von Anchovis in einem Pissaladière und die karamellisierte Intensität des Bœuf Bourguignon gehören ebenso fest zu meinem Leben wie die Bagels mit Räucherlachs, die wir jeden Sonntag in Brooklyn aßen.

Die Verschmelzung der klassischen französischen Küche mit dem Essen aus meiner Kindheit in Brooklyn bildet die Grundlage meiner Herangehensweise an das Kochen – und ist die Existenzberechtigung für dieses Buch. Da ich beide Küchen etwa zeitgleich kennenlernte, betrachte ich sie nicht voneinander getrennt, sondern als eine nahtlos ineinander verflochtene, wundervolle Einheit. Selbstverständlich standen auch wir Schlange für Pizza bei Di Fara, Venusmuscheln bei Lundy sowie Hühnerfüße und Kutteln bei unserem Lieblings-Dim-Sum-Restaurant. Außerdem machten wir an zahllosen Wochenenden viel Aufhebens um Julia Childs Terrinen und Jacques Pépins Coq au vin, den meine Mutter dick auf Reste vom Challah, dem jüdischen Hefezopf, strich und dem mein Vater zuweilen einen Schuss Sojasoße versetzte (sorry, Jacques). Das geschah keinesfalls aus Respektlosigkeit, sondern eher aus ausgeprägter kulinarischer Neugier, einer spielerischen Erkundung der Köstlichkeiten. Diese Einflüsse wirken sich insgesamt so essenziell auf meine Einstellung zu Lebensmitteln aus, dass sie für jedes meiner Rezepte das Fundament bilden. Beispielsweise könnte ich mich fragen, ob Hühnerfett an einer Ratatouille wirklich Sinn macht. Die ausführliche Antwort steht auf Seite 168, kurz gefasst lautet die Antwort schlicht: Ja!

All das wäre nicht passiert, hätten meine Großtante Martha und Onkel Jack meine Eltern nach deren Abschluss an der medizinischen Hochschule 1960 nicht mit auf ihre erste Reise nach Europa geschleppt. Sieben Länder in fünfundzwanzig Tagen. Mein Dad, für den der ideale Urlaub bis dato aus einem Angeltrip in die Catskill Mountains bestand, lehnte kategorisch ab. Schließlich traten meine Eltern die Reise dennoch an und verliebten sich unsterblich in Frankreich. Sie entwickelten ein heftiges Verlangen nach Escargot, extra knusprigen Frites, der Hochkultur mit Museen voller Monets und gotischen Kathedralen – alles so erstaunlich alt und anders als das Jeschiwa-zentrierte Brooklyn, in dem sie aufgewachsen waren. Von da an besuchten meine Eltern Frankreich jedes Jahr, zunächst allein und schließlich mit meiner Schwester und mir im Schlepptau.

Die Planung für die Frankreich-Aufenthalte im August begannen bereits im Januar. Anfangs mieteten meine Eltern Häuser. Aber irgendwann entschieden sie sich für den Haustausch, um Geld zu sparen. Die Einsparungen bei der Miete bedeuteten mehr Geld für Sterne-Gerichte, die meine Eltern in ihrem ureigenen Sterne-Universum kartierten. Das Jahr begann mit dem Eintreffen eines dicken Katalogs in der Post: HomeAway, prall gefüllt mit Möglichkeiten. Wir tauschten unser altes viktorianisches Fachwerkhaus gegen Steinhäuser auf dem Land im Burgund, Hütten in der Dordogne, Stuck-Terrassenhäuser nahe Nîmes. In den 1980er Jahren war es für einen Psychiater ganz normal, sich den ganzen Monat August freizunehmen.

Das war lange, bevor es Internet und Mobiltelefone gab – und sogar lange, bevor es Faxgeräte gab. Meine Eltern tippten Briefe auf blauem Dünndruckpapier und schickten diese dann per Luftpost auf die Reise zu den Häusertauschfamilien. Die Möglichkeit, Referenzen zu prüfen, gab es nicht und das Unternehmen HomeAway bot auch keine Hintergrundprüfung an. Wir sperrten unsere Wertsachen in einem Schrank ein, druckten eine Anweisung für die Pflege der Katzen aus, nahmen einen preiswerten Charterflug nach Paris und hofften auf das Beste.

Es klappte immer, wenn auch in manchen Jahren besser als in anderen. Zuweilen schlossen wir lebenslange Freundschaften mit unseren Austauschpartnern wie den Lamontagnes, Gourmets durch und durch, deren randvoll mit Gläsern selbst gemachter Quittenmarmelade und Schweineschmalz gefüllte Speisekammer mit unserer eigenen konkurrierte.

Am anderen Ende der Skala fanden sich die dubiosen Charaktere, die sich mit unserem Haus in Brooklyn und unserem Volkswagen-Rabbit begnügten, während wir im Tausch ihre marmorgeflieste Wohnung in Nizza, ihr weißes Mercedes-Cabriolet und ihre Broschüren des Front National neben einer geladenen Waffe im Nachtschränkchen bekamen. Als wir nach Hause zurückkehrten, fanden wir das Auto mit abgeklemmtem Kilometerzähler, die Weingläser zerbrochen und keine Katze mehr vor. Wir fanden nie heraus, was geschehen war, fragten uns aber wiederholt, ob die Mesusas an unseren Türen zu der Sabotage geführt hatten.

Währenddessen, verborgen hinter all den geschlossenen Türen unserer getauschten Häuser, öffnete meine Mutter, eine unverbesserliche Schnüfflerin, Hängeschränke und stöberte in Wandschränken. Sie hoffte auf Menora, Sederteller, Kippot – auf der Suche nach einem Hinweis, einem Anzeichen auf Geistesverwandte. Manchmal offenbarte ein Bücherregal die Übersetzung eines Buches von Philip Roth oder Saul Bellow, was zu Spekulationen und einem Funken Hoffnung verleitete.

Unsere wahre Verbundenheit mit den Franzosen zeigte sich in unserer gemeinsamen Obsession mit dem Essen – wir wollten alles darüber erfahren, die Zutaten auskundschaften und üppige Mahlzeiten zubereiten. Wenn wir nicht am Herd standen, planten wir die nächste Mahlzeit, und täglich trieb es uns von einem Bauernmarkt zum nächsten, von der Kleinstadt in die Dörfer, wo wir in Feigen, Würsten und unglaublichen Käsesorten schwelgten, die es bei uns zu Hause nicht gab.

Darüber hinaus besuchten wir ausgefallene Restaurants. Mein Dad hatte es sich zum Ziel gesetzt, in jedem Sternerestaurant in Frankreich zu essen, und es gelang ihm fast, obwohl wir uns oft verirrten. In den Zeiten vor GPS gehörte es einfach dazu, auf den schmalen Landstraßen unterwegs zu einer Mahlzeit vom Weg abzukommen. Als meine Erzieherin im Kindergarten mich fragte, was ich jeden August mit meinen Eltern in Frankreich machte, sagte ich: »Erst irren wir herum, dann gibt es Mittagessen.«

Diese putzige Antwort wählte ich zunächst als Titel für mein Buch. Als ich dann aber zu kochen begann und die Rezepte aufschrieb, stellte ich fest, dass ich gar nicht mehr herumirrte. Ich kannte den Weg, den jedes meiner Rezepte einschlagen sollte. Meine Rezepte sind eigenwillig und persönlich, optimiert und praktisch, und angereichert mit einer Dosis Brooklyn-Energie als Frischekick für die butterreiche Haute cuisine. Natürlich gibt es Zeiten, in denen ich mich mit Harissa-gougères scheinbar ziellos in einer Sackgasse verirre, um dann mit einem üppigen Soufflé wieder herauszukommen (siehe Seite 21). Tatsächlich finde ich immer meinen Weg nach Hause, denn ich entferne mich nie zu weit. Es ist alles da, fest verankert in meiner New-Yorker-jüdisch-frankophilen DNA. Das Ergebnis meiner Kochkunst ist verspielt und unverkennbar französisch. Zwar sprechen wir zu Hause Englisch, aber unser Dinner ist auf Französisch.

Doppelt gebackene Käse-Soufflés, Seite 18