Читать книгу Die falsch gestellten Weichen - Von Kuehnelt-Leddihn Erik - Страница 11

5. DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION UND DIE ROMANTISCHEN SOZIALISTEN

ОглавлениеIn der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts traten neue Faktoren in das politisch-gesellschaftliche Getriebe Europas ein, drei Faktoren, die nicht zufällig gemeinsame Sache machten: der Materialismus, der Sozialismus-Kommunismus, das Entstehen eines industriellen Proletariats. Diese neue Klasse, manchmal nicht sehr genau als Vierter Stand bezeichnet, war der Arbeiterstand, der sich größtenteils aus Bauernsöhnen ohne Land, aus brotlosen Handwerkern, Bettlern oder verarmten Kleinbürgern zusammensetzte. Man soll aber ja nicht glauben, daß diese Entwicklung einer Verarmunsgswelle gleichkam. Es ist vielmehr richtig, daß im Mittelalter,1) selbst im 16. und zuweilen auch im 17. Jahrhundert, der Lebensstandard der untersten Schichten keineswegs sehr niedrig war, doch senkte er sich danach, sodaß schon im 18. und selbst am Anfang des 19. Jahrhunderts das Bettlerwesen auch im Herzen Europas bedrohlich zugenommen hatte. Entgegen einer verbreiteten Meinung brachte die Industrialisierung einen geringen, wenn auch keineswegs zufriedenstellenden Wohlstand.2) „Familienlöhne“ gab es allerdings keineswegs, die Frauen, die Jugendlichen und in manchen Fällen selbst die Kinder mußten in das Erwerbsleben einbezogen werden. Die Gewinne aus den industriellen Unternehmen waren anfänglich auch ziemlich hoch, doch lebte die neue Unternehmerklasse nach heutigen Begriffen recht bescheiden. Aktiengesellschaften waren die Ausnahme, nicht die Regel: Wir haben es hier zumeist mit Familienbetrieben zu tun. Der Fabrikant hatte in der Regel Köchin, Stubenmädchen und Kutscher (was kein Luxus, sondern eine Berufsnotwendigkeit war). Er praßte in keinem Luxushotel, sein Sohn durfte oft gar nicht studieren und mußte nach seiner Sekundarausbildung nur zu oft als Stift hinter einem Schreibpult stehen. In Deutschland war dieser neue Unternehmerstand ganz vorwiegend evangelisch und sehr oft – wie die reichen Engels im Wuppertal – reformiert. Das war eine asketische Rasse, die ihre Gewinne in der Regel gleich wieder in den Betrieb steckte. Ihr Spar- und Unternehmergeist erreichte es, daß man bei uns die lange Durststrecke heil überqueren konnte, um dann nach der Mitte des 20. Jahrhunderts trotz zweier verlorener Kriege für die Arbeiterschaft einen beispiellosen Lebensstandard zu erreichen. Doch jede industrielle Gesellschaft muß eine lange Vorbereitungsperiode, ein Fegefeuer durchleiden, bis sie nach den Investitionen mit stets teurer werdenden Maschinen endlich das Hochplateau erreicht, auf dem echte Familienlöhne gezahlt werden können. Das sind sehr langwierige, für alle Betroffenen oft auch schmerzliche Phasen.3) Wir sprachen schon eingangs vom Lebensstandard eines Ludwigs XIV., der im großen und ganzen niedriger war als der eines deutschen Arbeiters. (Die „Lebensqualität“ ist allerdings etwas anderes als der rein materielle Lebensstandard, der in Pfennig und Mark ausgedrückt werden kann.) Man muß sich aber überdies vor Augen halten, daß nach neuesten Forschungen die Menschheit anderthalb Millionen Jahre alt ist und – falls wir diese 1,500.000 Jahre mit zwölf Stunden gleichsetzen – erst zwei Minuten vor zwölf (also in den letzten 5000 Jahren) an einigen ganz wenigen Plätzen der Erde einige ganz wenige Menschen ein Leben führen konnten, das wir nach heutigen Maßtäben als „menschenwürdig“ bezeichnen dürfen. Man stelle sich nur vor, welch „unmenschliche“ Existenz die Menschen führen mußten: als animalia insecura,4) also als recht instinktlose, primär auf Verstand und Vernunft angewiesene Wesen, viel schutzloser als die Tiere. In Höhlen oder unter Bäumen lebend, von Insekten zerbissen, von wilden Bestien bedroht, oft hungernd, frierend, die Säuglinge in Massen sterbend, von Kannibalen angefallen, durch schwere Geburten hinweggerafft – welch entsetzliches Dasein! So wissen wir heute, daß im Neolithikum Mitteleuropas von den Menschen, die das Säuglingsalter überlebt hatten, die Männer im Durchschnitt mit 28 und die Frauen mit 22 Jahren starben.5) Nun aber war die Neusteinzeit schon eine relativ ortgeschrittene Epoche und keineswegs die niedrigste Stufe der Menschheit! Neuzeitliches Elend und auch das Elend der sogenannten Dritten Welt muß man in diesen Perspektiven sehen und den Ausdruck ‚menschenunwürdig’ sehr, sehr vorsichtig gebrauchen. Umgekehrt müssen wir uns aber auch fragen, ob Charakteristiken, Gebräuche, Verhaltensweisen aus diesen anderthalb Millionen Jahren, die in unserer ‚hohen’ Kultur und Zivilisation wirklich „gegenstandslos“ geworden sind, vielleicht auch heute noch psychologisch kaum mehr erkannte Forderungen und Hinweise stellen. Der Krieg, nur um ein Beispiel zu nennen (und damit gewissermaßen auch die ihm verwandte Jagd), kam stets dem Agressionstrieb der Männer entgegen. In diesem konnten sie ihn stillen. Man muß sich da fragen, ob zwischen den Terrorbewegungen und den Jugendrevolten einerseits und dem Frieden des atomaren Gleichgewichts andererseits nicht etwa ein keineswegs so geheimnisvoller Zusammenhang besteht.6)

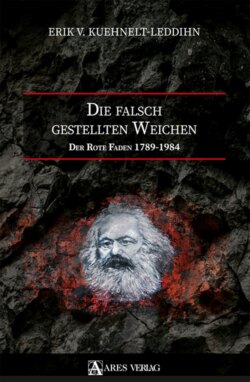

Doch kehren wir nun zum nicht wegzuleugnenden Elend der Arbeiterklasse am Anfang des industriellen Zeitalters zurück. Es ist keineswegs sicher, daß es zu einer echten Arbeiterbewegung (abgesehen von den Maschinenstürmern) und zur Geburt des Sozialismus auch ohne die Leitung und Anleitung von Intellektuellen gekommen wäre. Als Schlüsselfigur in dieser Bewegung muß man primär den britischen Fabrikanten Robert Owen erwähnen (der auch das Wort Communism erfunden hatte),7) weiters den französischen Kaufmann Fourier, den Grafen Saint-Simon, den deutsch-jüdischen Advokatensohn Dr. Karl Marx und den reichen Fabrikanten Engels aus Barmen. In ihren Ansichten, ihren Plänen, Ideologien und Utopien waren sie keineswegs aus einem Holz geschnitzt. Robert Owen war zweifellos ein rechter Idealist, aber kein systematischer Denker kontinentaler Prägung,8) Saint-Simon ein verarmter Aristokrat und Träumer, Fourier ein ausgesprochener Phantast, Marx ein reiner Theoretiker, dessen dogmatische Überzeugungen alle längst von der Wirklichkeit widerlegt worden sind, was man auch von Engels sagen kann, obwohl er im Leben ein „Praktiker“ war. Zu erwähnen wären auch freiheitliche, dem Anarchischen zuneigende Syndikalisten wie Pierre-Joseph Proudhon, ein Schriftsteller, Korrektor und Autodidakt, der russische Aristokrat Bakúnin, der in eine ähnliche Kerbe schlug, und der deutsch-jüdische Arbeiterorganisator Ferdinand Lassalle, der in seiner Ideologie auch rechtsdrallige Aspekte hatte und gar nicht unlogisch den Sozialismus mit der preußischen Monarchie verbinden wollte.9)

Wir dürfen aber hier nicht vergessen, daß diese Sozialisten ideologisch-utopische Vorläufer hatten wie Tomaso Campanella (1560–1939), einen verschrobenen Dominikaner, der monastisch beeinflußt, den „Sonnenstaat“ entwarf, und noch früher Joachim von Floris (1143–1202), einen nicht minder verrückten Zisterzienser. Beide waren adeliger Abstammung und beide kamen aus Kalabrien. Die Ideen des Joachim von Floris beeinflußten die Spirituellen Franziskaner und stifteten ganz große Verwirrungen an. Die Visionen der beiden Männer hatten überdies einen geradezu apokalyptischen Charakter. Die Analogien zwischen den Plänen und Schaubilder zwischen diesen beiden Utopisten waren aber nicht zufällig, denn ihr Sozialismus war eine Erscheinungsform des „Monastizismus“, der (gewaltsamen) Anwendung klösterlicher Ideale auf unschuldige Laien, die (späterhin in der Geschichte) das Pech hatten – wie in der Sowjetunion –, in einem atheistischen Zwangskloster leben zu müssen.

Joachim von Floris teilte, wie dann auch später Fourier, die Weltgeschichte in große Epochen ein. Zuerst kam das Zeitalter des Vaters, dann das des Sohnes (in dem Joachim lebte und predigte), das letzte aber war rein klösterlich, in dem es nur mehr Mönche und Nonnen gab, die das Jüngste Gericht erwarteten. Diese „gnostischen“ Ideen Joachims beeinflußten später Wyclif wie auch Roger Bacon.

Während aber Joachim von Floris in seinem Leben dank der schützenden Hand Friedrichs II., des stupor mundi, keine Schwierigkeiten hatte, stand es anders um Campanella, der jahrelang in Gefängnissen schmachtete. In seinem „Sonnenstaat“ gab es einen Monarchen mit einer elitären Führergruppe, aber weder Privatbesitz noch die Dauerehe. Unfruchtbare Frauen wurden automatisch öffentliche Dirnen, Schwangere konnten Geschlechtsverkehr mit jedermann haben, der Inzest war erlaubt, außer zwischen Müttern und Söhnen, doch Frauen, die sich schminkten, Schuhe mit hohen Stöckeln oder lange Röcke trugen, um ihre häßlichen Beine zu verbergen, wurden als „Lügnerinnen“ hingerichtet. Campanella entkam aber aus dem Gefängnis in Neapel, floh nach Paris, wurde von Richelieu als esprit fort geschützt und starb recht symbolisch im Kloster St. Jakob in Paris, von dem die Jakobiner später ihren Namen ableiteten. Doch der „Monastizismus“ mußte früher oder später seinen religiösen Charakter ablegen, um im echten Sozialismus zu entarten. Auch der jüngere William Morris (1834–1896) mußte mit seinen klösterlichen Tendenzen brechen, um seinen romantischen Sozialismus völlig entwickeln zu können.

Völlig irreligiös war Morelly, von dem wir persönlich so gut wie nichts wissen. Er war sicherlich ein Franzose und veröffentlichte seinen Code de la Nature 1755 in Amsterdam. Dieser wurde immer wieder neu aufgelegt, in unserer Zeit erst wieder von einem kommunistischen Verlag in Paris.10) Der Einfluß dieses Mannes auf den Kommunismus-Sozialismus kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. (Auch Alexis de Tocqueville beschäftigte sich mit diesem Buch in seinem L’Ancien Régime.11)) Ursprünglich dachte man, daß Diderot der wahre Autor dieser Schrift sei, aber diese Annahme erwies sich schon 1820 als falsch. 1846 erschien das Buch in einer deutschen Übersetzung in Berlin. V. P. Wolgin, ein sowjetischer Politologe, nannte im Vorwort der Pariser Ausgabe im Jahre 1953 Morelly einen „reinen Interpreten des Sozialismus“. Dieses Urteil kann man ohne Zaudern unterschreiben.

Der wichtigste Teil dieses kleinen Werkes ist der vierte, in dem für den idealen Staat ein „Modell der Gesetzgebung im Einklang mit der Natur“ beschrieben wird. Das Gesetz No. I,2 besagt, daß „jeder Bürger auf öffentliche Kosten ernährt, behaust und angestellt wird“. Keine Waren dürften getauscht, gekauft oder verkauft werden (II, 6). Es sollte kleine Gefängnisse und größere Zuchthäuser geben. In letzteren, inmitten von Friedhöfen, sollten hinter dicken Mauern und eisernen Gittern all jene Schwerverbrecher lebenslänglich eingesperrt werden, die das heilige Gesetz der Besitzlosigkeit zu durchbrechen suchten. Sie sollten „den bürgerlichen Tod sterben“ (III, 2). Die Größe der Städte und der Häuser sollte überall ungefähr die gleiche sein (IV, 2 und 3). Jederman sollte zwei Uniformen besitzen: eine für die Arbeit und die andere für die Feiertage. Eitelkeit müsse unterdrückt werden. Die Gesetze dürften nicht geändert werden. Alle Kinder müßten dieselbe Schulung bekommen. (Einheitsschule; Gesamtschule!) Die schwersten Strafen aber erwarteten alle jene, die metaphysische Lehren vortrugen oder der Gottheit menschliche Charakteristiken geben wollten (X, 3). Die Lehrfreiheit dürfe es nur für die Naturwissenschaften geben, nicht aber für die Geisteswissenschaften (XI, 5). Der Privatbesitz wird restlos abgeschafft, die Ehe obligatorisch, aber der Ehebruch strengstens bestraft (XII, 3). Die Kinder würden den Eltern im 5. Lebensjahr weggenommen, aber gelegentliche Kontakte in der Schulzeit würden großzügig erlaubt (X, 4). So also sah die „Natur“ im Kopf des Monsieur Morelly aus, doch was die Kinder betrifft, so war diese Planung identisch mit jener des Marquis de Sade („die Kinder gehören alleinig dem Vaterland“), mit jener Chruschtschjóws und im Grunde auch der Nationalsozialisten. Die politische Struktur dieses netten Idealstaates beruhte auf Räten, also auf „Sowjets“.

Es besteht kein Zweifel, daß Babeuf das Werk Morellys kannte, aber auch Henri de Saint-Simon schöpfte aus dieser Quelle. Saint-Simon (aus dem Haus der Herzöge von Saint-Simon), unglücklich verheiratet, geschieden, plötzlich verarmt und dann von seinen ehemaligen Kammerdiener behaust und ernährt, wandte sich als erster der neuen Arbeiterklasse zu. Die Güte seines Dieners überzeugte ihn davon, daß die Unterschichten ein besseres Herz hätten als die Bourgeois oder die Aristokraten. Er veröffentlichte recht naiv eine Zeitschrift, die an Industrielle adressiert war, und wandte sich auch an Ludwig XVIII. Zweifellos war dieser Mann, der eine kurze Zeit hindurch Auguste Comte, den Schöpfer des Positivismus als Sekretär angestellt hatte, ein waschechter Idealist. In seinem Nouveau Christianisme schlug er die Schaffung einer sozialromantischen Religion mit einer weltumspannenden Hierarchie vor, die ein Evangelium der brüderlichen Liebe verkünden sollte.

Einer seiner Jünger, Barthélémy Prosper Enfantin, war zusammen mit Armand Bazard ein Begründer des „reformierten Saint-Simonismus“. Später ernannte er sich selbst zum Père, zum Vater der „Saint-Simonistischen Kirche von morgen“. Schließlich predigte er auch die „totale Emanzipation des Fleisches“, mit anderen Worten: die volle Promiskuität. Da aber trennte sich Bazard von ihm. Enfantin, der wahrhaftig ein Infantilist war, errichtete dann in Menilmontant (Paris) ein „Kloster“ mit einem eigenartigen Habit, Weibergemeinschaft und gemeinsamer Arbeit, doch da mischte sich die Polizei ein, und die „Familie“, wie sie sich nannte, wurde zerschlagen.

Man muß aber auch andere Vorläufer des Sozialismus und Kommunismus erwähnen, und zwar noch aus dem 18. Jahrhundert, so zum Beispiel Jacques Pierre Brissot de Warville, einen Girondisten aus der Französischen Revolution, der überzeugt war, daß alle Leute ein gleiches Einkommen haben sollten, das nur die einfachsten Ausgaben deckt. Er ist einer der typischesten Vertreter des „demokratischen Sozialismus“. Auch der Abbé de Mably (1709–1785), mit wirklichem Namen Gabriel de Bonnot, der ein Bruder des Philosophen Étienne Bonnot de Condillac war, gehört hierher. Dieser Abbé wurde 1771 mit Rousseau nach Polen eingeladen, um dem Land eine neue Verfassung zu geben. In vielen Werken propagierte er eine „Sozialdemokratie“. Zwar war er nur ein Salonabbé ohne wahre Berufung, doch war er auch ein typischer Vorläufer unserer „Linkskatholiken“, die dem Edenismus huldigen, also dem Drang, ein irdisches Paradies zu entwerfen, in dem aber die Menschen Heilige oder Engel sein müßten. Hier sollte man sich an die warnenden Worte Pascals erinnern, daß der Mensch weder ein Engel noch eine Bestie sei, wer aber die Rolle des Engels zu spielen gedenkt, unausweichlich zur Bestie wird.12)

Der interessanteste dieser Träumer am Anfang des vorigen Jahrhunderts, der uns eine ebenso präzise wie auch restlos unverwirklichbare Utopie schenkte und somit den Irrealismus und Wahnsinn so richtig in den neueren Sozialismus einführte, war aber wohl François Charles Marie Fourier. Die Gesellschaft sollte nach seinem Plan in Phalanster eingeteilt werden, in denen sich viel Sex, wenig Arbeit und wenig Schlaf mit kolossal viel Romantik und spielerischer Zerstreuung abwechselten. Die Phalanster, klosterähnliche Gebäude, beherbergten an die 1600 Menschen, was an Morellys „Stämme“ erinnert. Alle Phalanster sollten wirtschaftlich unabhängig sein, jeder mit seinen Feldern und Arbeitsstätten. Doch in der Vision Fouriers feierte der paranoide Utopismus wahre Orgien. Da der Wahnsinn eine Synthese von eiskaltem Verstand und einer von aller Wirklichkeit losgelösten Phantasie ist, stehen wir bei Fourier dem Irrsinn in einer sehr reinen Form gegenüber. Überraschenderweise (oder eigentlich gar nicht so überraschend) war die Reaktion auf Fouriers Ideen doch recht beeindruckend und auch nachhaltig. Immer wieder wurden Anstrengungen gemacht, den Traum dieses Commis Voyageur zu verwirklichen. Russen passionierten sich dafür nicht weniger als Amerikaner.

Fourier ist wirklich ein interessanter Fall, denn wir begegnen hier einem wahrhaft geistig Kranken, so Kranken, daß seine Exegese der Vergangenheit und seine Pläne für die Zukunft auch einen neurotischen Intellektuellen wie Marx begeistern mußten. Fourier „nahm an“, daß die Erde einmal einen zweiten Satelliten hatte, der Phoebe hieß und dann auf die Erde herabstürzte. Die Zerstörungen und Verwirrungen infolge dieser Naturkatastrophe bewirkten das Entstehen von 150 neuen Schlangenarten und 43 Rassen von Wanzen. Fourier bestand auch darauf, daß die Bewohner der Planeten und die solariens, die um die Sonne herum lebten, ein Körperorgan hatten, das die Menschen hier auf Erden nicht besaßen. Dieses Glied hatte die folgenden Eigenschaften: Schutz gegen das Umfallen, kraftvolle Verteidigung, herrlicher Schmuck, gigantische Kraft, beachtenswerte Geschicklichkeit und Hilfe bei allen anderen Bewegungen des Leibes. Seiner Beschreibung nach mußte dieses Organ ein Rüssel oder ein Schweif sein, und man kann sich vorstellen, welch wunderbare Karikaturen der solariens damals den Weg in die Zeitungen und Zeitschriften fanden.

Die Geschichte aber wurde in die folgen Phasen eingeteilt:

A) Die Vorgeschichte.

1) Menschenlos.

2) Paradiesisch.

3) Tatenlos.

B) Geteilte Betätigung.

4) Patriarchalismus oder Kleinfabrikation.

5) Barbarismus oder mittelindustriell.

6) Großindustriell („Zivilisation“).

C) Vereinte Industrie.

7) Garantismus oder Halbvereinigung.

8) Soziantismus oder einfache Vereinigung.

9) Harmonie oder Vollvereinigung.

In der „Harmonie“ (das Endziel) wird die Erde in 60 Reiche von ungefähr gleicher Größe aufgeteilt. Sie haben keine Armeen und führen nur wirtschaftliche und technische Aufgaben durch. Das Geschlechtsleben kennt keine Begrenzungen oder Bindungen. Täglich und nächtlich gibt es neue Partnerschaften.

Die wahre Einheit ist der Phalanster, in dem das intensivste Gesellschaftsleben stattfindet. Man schläft von zehn Uhr nachts bis drei Uhr früh, bis vier Uhr wäscht, kleidet und putzt man sich, um für die Morgenversammlung richtig vorbereitet zu sein. Dort wird dann die Nachtchronik vorgelesen, die einem berichtet, wer mit wem geschlafen hat. Damit wird auch die gesunde Neugier befriedigt. Eine halbe Stunde später wird die délite, das erste Frühstück, eingenommen, dem die Industrieparade nachfolgt. Um fünf Uhr früh geht man dann auf die Jagd und um sieben Uhr geht man fischen. Von acht bis neun wird erst richtig gefrühstückt, während um neun Uhr die Zeitungen verteilt und gelesen werden. Um zehn Uhr ist ein Gottesdienst angesetzt. Bis elf Uhr kann man den Fasanen zuschauen, während die Zeit nach elf Uhr für die Bibliothek und ein wenig Arbeit eingeräumt wird. Die Hauptmahlzeit ist um ein Uhr, worauf man sich zu den Glashäusern, den exotischen Pflanzen und den Fischteichen begibt. Wieder wird ein bißchen gearbeitet, aber nur ein bißchen, denn um sechs Uhr fängt ein Champagnergelage an, gefolgt von einem Besuch bei den Merino-Schafen. Um acht Uhr ist Börsenzeit, Abendessen um neun und dann tanzt man bis zehn. Dann, nach diesem erschöpfenden Tageswerk geht’s marsch ins Bett!

Kurioserweise war Fourier auf seine Art und Weise „gläubig“. Der gute Mann war überzeugt, daß der liebe Gott den Menschen mit Leidenschaften, aber nicht mit viel Vernunft ausgestattet hatte. Diese war zudem nur rein-menschlich. Daher sollte man den Leidenschaften nicht widerstehen, sondern sie lediglich klug ins Spiel bringen. Zum Unterschied von den späteren Sozialisten-Kommunisten war jedoch Fourier ein Epikuräer und kein Asket. Als guter Franzose legte er in seiner Utopie großen Wert auf eine erlesene Küche, die von „Gastrosophen“ geleitet werden sollte.

Natürlich sollte es in „Harmonie“ eine Einheitsschule (Gesamtschule) geben und außerdem für die Kinder zwei Verbände: die „Kleinen Banden“ zu zwei Drittel aus kleinen Mädchen und zu einem Drittel aus sanften Buben und daneben die „Kleinen Horden“ in umgekehrter Ratio. Letztere sollten „tatarische Kostüme“ tragen, die so bunt wären, daß schließlich die „Kleinen Horden“ wie Tulpenfelder aussähen. Die „Kleinen Horden“ hatten eine sehr noble Aufgabe: über die richtige Aussprache und Orthographie der Erwachsenen zu wachen! Die „Kleinen Banden“ aber sollten – da Kinder doch so gerne mit Schmutz spielen! – als Müllsammler figurieren. Die Adoleszenten hingegen, je nach dem Grad ihrer Geschlechtstriebe, sollten in Vestalinnen und Vestalen, in Damoiselles und Damoseaux eingeteilt werden.

Mit ihren Arbeitsarmeen (wiewohl sie nur an die zwei Stunden per diem im Einsatz waren) sollten gewaltige Projekte ausgeführt werden. Eine vordergründige Aufgabe war der Suez- und der Panama-Kanal, eine weitere die Fruchtbarmachung der Sahara. Außerdem sollte das nördliche Eismeer parfümiert werden. Durch Zuchtversuche sollte man die Schöpfung um einen „Antilöwen“ bereichern, ein herrliches, zahmes und „elastisches Haustier“, dreimal so groß wie die vorsozialistischen Löwen, auf dessen Rücken man von einer Ecke Frankreichs in die andere galoppieren konnte. „Wie herrlich, in einer Welt leben zu dürfen, in der es so wunderbare Dienstleistungen gibt“, schrieb Fourier dazu. Wir wollen dem Leser das Resumé von hunderten von Seiten ersparen, in denen sich der gute Fourier in paradiesischen Schaubildern erging. Man wäre dabei nur zu leicht versucht einzuwenden, daß sich der „utopische“ vom „wissenschaftlichen“ Sozialismus scharf unterschied, daß zwischen beiden ein Abgrund gähne, doch wäre eine solche Annahme höchst irrig.

Friedrich Engels in seinem Anti-Dühring pries Fourier in den höchsten Tönen, besonders aber für seine Haltung den Frauen gegenüber wie auch für die Geschicklichkeit, mit der er die „Dialektik“ handhabe. In dieser Beziehung verglich Engels Fourier mit Hegel, dessen Zeitgenossen. In den Revolutionsjahren 1848–1849 spielte Victor Considérant, Fouriers wichtigster Jünger, eine große Rolle als Helfer des Oberdemagogen Ledru-Rollin.13) Considérant war früher ein Student der sehr elitären École Polytechnique gewesen und wurde Chefredakteur von La Phalange nach dem Tode Fouriers. Er überredete einen reichen Engländer, einen Phalanster in Condé-sur-Vêgre in Zentralfrankreich zu finanzieren. Dieses Unternehmen brach aber genau so wie die Zeitschrift zusammen. Diese aber wurde durch La démocratie pacifique ersetzt. Doch Considérant schrieb auch fast so phantastische Bücher wie Fourier und dennoch wurde er 1848 und wiederum 1849 in die Assemblée Nationale gewählt, war also genügend verrückt, um auch populär zu sein und Stimmen zu bekommen. Er floh dann über Belgien in die Vereinigten Staaten, um in Texas einen weiteren Phalanster einzurichten, der „Réunion“ genannt wurde und sich bei San Antonio in Texas befand. Auch diesem Unternehmen war kein Erfolg beschieden. 1869 wurde ihm erlaubt, nach Frankreich zurückzukehren, wo er 1893 im Alter von 85 Jahren starb.

Doch erhielt der amerikanische Linksintellektualismus nicht aus Texas „fourieristische“ Impulse, sondern durch die sogenannten New England Transcendentalists, die wie George Ripley antirationalistische Neigungen hatten und sich als „Intuitivisten“ gebärdeten. Trotz ihrer ursprünglichen Mitgliedschaft in der unitarischen Kirche14) unterlagen sie „monastizistischen“ Idealen, und es ist deshalb gar nicht so paradox, daß aus dieser Bewegung der katholische Konvertit und spätere Pater Isaac Hecker hervorging, der zur Bekehrung Amerikas den Paulistenorden (Paulist Fathers) gründete. Auch er hatte in der Brook Farm bei Boston gearbeitet.

Im Jahre 1845 funktionierte George Ripley die Brook Farm in einen Phalanster um. Doch brannte dieser ab, und damit war das Ende dieser Experimente gekommen. Die Brook Farm spielte aber dennoch in der amerikanischen Geistesgeschichte eine äußerst wichtige Rolle und befruchtete geistig das linke Amerika bis auf unsere Tage. Emerson, Amos Bronson Alcott, Theodore Parker, William Henry Channing, Margaret Fuller und Elizabeth Palmer Peabody waren alle mit der Brook Farm in Verbindung gestanden. In einer früheren Periode auch Charles A. Dana, Russell Lowell und Horace Greeley. (Nicht zu vergessen sei Orestes A. Brownson, der aber in seiner Reaktion gegen den Geist der Brook Farm, genauso wie Hecker, „katholisierte“.) Albert Brisbane, der auch an der Brook Farm beteiligt war, gründete die „North American Phalanx“ in New Jersey – ebenso eine Niete wie ein nicht viel später gegründeter „Phalanster“ in Wisconsin.

Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auch in Rußland hatte Fourier seine begeisterten Verehrer. Das sieht man schon bei der Lektüre von Dostojewskijs Die Dämonen (Bjessy). Selbst Alexander I. hatte Fourier gelesen und Bjelinskij war von ihm zutiefst beeindruckt.15) So auch Alexander Herzen, der sowohl in Saint-Simon als auch in Fourier Vorläufer des wissenschaftlichen Sozialismus sah. Im „Ungarischen Faust“, dem dramatischen Schauspiel von Imre Madách, Az Ember Tragédiája („Die Tragödie des Menschen“), figurieren die Phalanster als Symbole des Sozialismus.16)

Doch auch Nikolaj Gawrilowitsch Tschernyschewskij, der Sohn eines Priesters, war in seinem Denken von Fourier geprägt worden. Sein programmatischer Roman Schto djélatj? („Was tun?“) steht geistesgeschichtlich am Anfang des russischen Bolschewismus.17) Zwar findet man in diesem Buch nur einen schlau maskierten Hinweis auf Considérants La destinée sociale, aber der Fourierismus ist trotzdem überall bemerkbar. Lenin war ein großer Bewunderer Tschernyschewskijs und nannte die wichtigste seiner Kurzschriften ebenfalls Schto djélatj?18) Ein anderer großer Fourierist war der Exilrusse und Edelmann Peter Lawrow, der in Frankreich lebte.

So sehen wir, wie schon am Anfang des Sozialismus der methodische Wahnsinn stand, wie ja jeder Egalitarismus, der wissentlich und willentlich die menschliche Ungleichheit ganz einfach nicht zur Kenntnis nimmt, psychopathische Züge trägt – was auch Sigmund Freud sehr klar sah.19) Und man sage uns da nicht, daß der „wissenschaftliche“ Sozialismus den Irrsinn des romantischen Sozialismus innerlich überwunden hatte! So kann man deutlich bei Engels lesen, daß der Mensch im Kommunismus alles wissen und alles tun wird. Aus Fähigkeiten wird eine Lust und keine Last.20) Ein Einzelfall? Auch Trotzkij stieß in dasselbe Horn und prophezeite: „Der menschliche Durchschnitt wird sich bis zum Niveau eines Aristoteles, Goethe, Marx erheben. – Über diesen Berggrat werden sich neue Gipfel erheben.“21) Antonio Labriola, der italienische Sozialistenführer, redete nicht anders: „Die Talente werden an jeder Straßenecke stehen und die Platos, Brunos und Galileis in Scharen herumlaufen.“22) Ungeheuerlich – und doch auch nicht so außerordentlich überraschend, wenn man bedenkt, daß man in der Regierungsform, die uns die Französische Revolution beschert hatte und mit der wir immerhin in einem Fünftel der Welt belastet sind, weder Wissen, noch Charakter, noch Erfahrung, noch Moral eine Rolle spielten, sondern lediglich eine egalitäre Arithmetik und als neuester Faktor zusätzlich der telegene Aspekt der Kandidaten. Wollte man diese Verfahrungsweise in der Familie, den Banken, den Armeen, den Schulen, Kirchen, Spitälern, Fabriken, Gefängnissen oder Hotels einführen, würde man sofort auf seinen Geisteszustand untersucht werden. Warum also sollte dieses System sich auf der politischen Ebene viel besser bewähren?