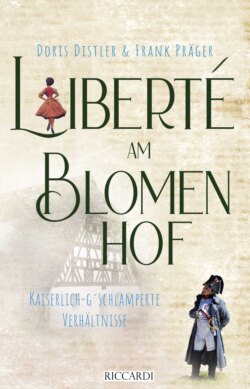

Читать книгу Liberté am Blomenhof - Doris Distler - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеAus dem Leben der Annamirl Gailer und ihres Gatten Johannes Gailer junior

Sommer 1796

Das leise Klopfen am Fenster hörte Johannes Gailer erst gar nicht. Er saß gerade mit seiner Frau Annamirl am Tisch. Vor sich einen Teller mit dampfendem Sauerkraut, einer Blut- und einer Leberwurst und dazu Kartoffeln. Der Hausherr schlürfte beim Genießen seiner Blutwurst so laut, dass jedes dezente andere Geräusch unterging. Als das Klopfen mit mehr Lautstärke wiederholt wurde, sahen die Eheleute erstaunt auf. Wer sollte mitten am helllichten Sommertag zum Blomenhof kommen, wo doch jeder der bekannten und befreundeten Bauern am Feld zu tun hatte oder, wie Hannes und Annamirl, gerade beim Mittagessen waren?

Mit Mühe konnten sie durch die kleine Fensterscheibe das Gesicht eines Mannes erkennen, der vor dem Fenster stand und sich winkend bemerkbar machte.

»Oh mei, wos is äitz des schou wieda?« brummelte Johannes Gailer, ließ die Gabel auf seinen Teller fallen und stand auf, um in Richtung Haustüre zu schlurfen.

Bis er seinen Stuhl zurückgeschoben, die Stube und das Stück des Hausgangs durchquert hatte, das zur Haustür führte, entschlüpften seinem Mund unflätige Worte wie »Kreizhammel, gscherter – wos mousst äitz du nu daher kumma«, »Hirnheiner, damischer« oder »Sau-Bankrat, elendiger«. Er wollte den Schlüssel der Eingangstür drehen, aber das Schloss klemmte ein wenig. Es musste so alt wie der ganze Bau sein, also gut 200 Jahre oder mehr. Mit einem beherzten Ruck gegen die Holztür, während er den Schlüssel drehte, hörte er das vertraute KLACK des Schlosses und die Tür sprang ein paar Zentimeter weit auf. Als er durch den entstandenen Spalt nach außen lugte, sah er nichts, er hörte nur Getrampel von Füßen und Getrappel von Hufen.

»Tritt fei niad ois zamm!« schrie der Gailer Hannes in die Sonne.

Da trat ein Mann um die Hausecke und kam langsam auf ihn zu.

Hätte Johannes Gailer sein Gewehr mitnehmen sollen? War der Kerl gefährlich? Was hatte der überhaupt an? Er sah ja aus wie ein Verkleideter an Fasching. Der Fremde trug eine Uniform und einen komischen dreieckigen Hut. Hinter ihm schnaubte ein weißes Pferd, ein schönes Ross. So etwas war zu schade zum Felder bestellen, das sah der Hausherr gleich mit dem Kennerblick eines Bauern.

»Wos wüsd´n?« rief er zu dem Verkleideten.

Der Uniformierte schien schlecht zu hören, weil er ihn fragend ansah. Dann verbeugte er sich mit einer weit ausladenden Armbewegung und schwenkte dabei seinen Hut, den er sich vom Kopf gerissen hatte. Der Hut schleifte fast im Dreck.

»Pardon, Monsieur, isch muss ausru´en und so auch mein Ferd,« radebrechte der Maschkerer.

Dem Gailer Johannes kam der Mann recht seltsam vor. Was für ein gspinnerter Vogel war denn das?

Nach einiger Überlegung sagte er: »Dann kumm eine«, drehte sich um und ging zur Wohnstube zurück. Er hörte weder Schritte, die ihm folgten, noch eine knarrende Tür, die zugemacht wurde, deshalb drehte er sich zu dem Überraschungsgast um.

»Kumm schou,« setzte er ungeduldig nach und machte nun seinerseits eine umfassende Armbewegung, die den Uniformierten scheinbar abholte, auf den Arm nahm und zur Wohnstube bugsierte. Im Auslauf deutete sein Arm zur offenen Tür des Wohnraumes. Endlich schien der Besucher zu verstehen.

»Un moment. Isch muss mache mein Ferd sischer.« Damit war er wieder weg, die Tür ließ er offenstehen. Von draußen hörte er Schritte auf den knirschenden Steinen, wieder Hufe-Klappern, Wiehern, ein paar Worte in einer fremden Sprache, dann erschien der Fremde in der Haustür und kam auf Johannes Gailer zu.

»Bon, ge´en wir,« sagte der zu Johannes Gailer. Der Hausherr öffnete die Tür zur Wohnstube ganz. Dem Fremden kam gemütliche Behaglichkeit entgegen. Er sah einen groben Holztisch mit zwei Tellern darauf und Stühlen um den Tisch herum, im Hintergrund war ein Kamin zu sehen, in dem ein kleines Feuer brannte. Trotz des gerade beginnenden Sommers war es kühl im Haus. Dicke Mauern hielten Kälte wie Wärme ab. In den züngelnden Flammen stocherte eine junge Frau mit einem Schürhaken.

Der Uniformierte folgte Johannes Gailer und trat in die Wohnstube. Wieder nahm er seinen Hut und schwang ihn galant in einer großen Bewegung vor seinem Körper, verbunden mit einer tiefen Verbeugung. Noch tiefer als beim Johannes Gailer sogar. Es war ja auch nicht dreckig hier, wie draußen.

»Bon jour,« begrüßte der Eindringling die Frau. Er trat einen Schritt auf die robuste Schönheit zu, die ängstlich zurückwich, nahm deren Hand und führte den Handrücken der Bauersfrau zu seinem Mund.

»Enchanter,« hauchte der Unbekannte, dabei fielen seine Augen in den Ausschnitt ihres Kleides, der prall gefüllt war. Welche Wonne! Es war wie eine Verheißung. Wenn alle Oberpfälzer Frauen so wohlgeformt wären, würden vor allem die Männer seines Reiches Luftsprünge machen.

»Gräiß Gott,« antwortete das unfreiwillige Modell mit großen Augen. Fast hätte die junge Schönheit einen Knicks gemacht, bemerkte sogar ihr Mann. Der nahm nun seinerseits die Rolle des Hausherrn wahr.

»Derf i vorstelln: Mei Wei Annamirl. Und du bist...?«

»Schenerall Napoleon Bonaparte.«

Das Ehepaar Gailer schluckte vernehmlich. Von den Kriegswirren in der Stadt und vom napoleonischen Heer hatten sie schon gehört, aber dass nun der General selbst hier sein sollte, hatten sie noch nicht gehört. Und dass er auch noch auf einen Abstecher zum Blomenhof kam, löste bei den Beiden eine Mischung aus Erschütterung, Angst und zugleich Freude über den hohen Besuch aus.

»Wie kummst äitz du zum Blomahof hinta Neimack?« wollte Annamirl wissen, die flexibler als ihr Mann auf neue Situationen reagierte.

Napoleon druckste herum.

»Wir ´atten eine Truppe in der Stadt,« gestand er. Von der Belagerung Neumarkts erzählte er vorsichtshalber nichts, er wusste nicht, wie dieses einheimische Ehepaar darauf reagierte. Außerdem konnten sie sich selbst ihren Reim machen, beruhigte er sein schlechtes Gewissen.

»Wir ´aben Probleme mit die Osterreischer, die auk kommen wollen. Und isch bin einfak nur mude, isch ´abe Durst und - wie sag man? – ´unger und isch brauke Wasser fur mein Ferd. Und isch will Ru´e. Isch mokte auk Information über Obere Falz, wie Leben hier und...« Hier verlor sich seine Stimme.

Konnte er der guten Frau sagen, dass er die Schnauze gestrichen voll hatte vom ewigen Krieg, vom dauernden Blut-sehen-müssen? Er brauchte Ruhe, Entspannung.

Heute würde man »Burnout« dazu sagen, überlegte Kathi schmunzelnd.

Doch trotz seiner persönlichen Krise wollte Napoleon Informationen sammeln. Man konnte ja nie wissen...

Keiner konnte ahnen, dass dies der Beginn der napoleonischen Kooperation mit den Bayern werden sollte.

Annamirl sah den Besucher besorgt und fragend an.

»Host es g´heert Hannes? Hunga und Durschd hod er. Dann gema ihm halt wos, ha?« Eine Antwort wartete Annamirl nicht ab, sie war schon auf dem Weg zum Ofen.

»Hock di hi, Napoleon,« sagte Johannes Gailer und wies auf einen freien Stuhl, vor dem noch kein Teller platziert war. »Wüst a Bäia?«

Napoleon setzte sich dankbar nieder und genoss die Wärme des Feuers, das im Ofen neben ihm brazzelte. Doch den zweiten Satz hatte er nicht verstanden, bei aller Fantasie, die der kreative Kriegsherr hatte.

Glücklicherweise wiederholte Johannes Gailer seine Frage gleich. »Wos is, mogst äitz a Bäia?«

Napoleon sah ihn fragend an.

Endlich verstand der Gailer Hannes, dass sein Besucher so gut wie gar nichts verstand.

»Wüs´ du Bia hom?« versuchte er es auf halb-hochdeutsch und ganz langsam sprechend, und er deutete mit der Hand eine Trinkbewegung an.

Nun nickte Napoleon erfreut, ein breites Lächeln zog sich über sein Gesicht und Johannes Gailer verließ den Raum. Auf dem Flur überlegte er kurz, ob er es wagen konnte, den Mann in der Wohnstube zu lassen. Aber wie ein Dieb sah er nicht aus. Bei der feinen Kleidung hatte er es nicht nötig, andere zu bestehlen. Dieser andere sah sich inzwischen in der Stube um: neben dem Feuer waren Haken in der Wand, auf denen Tücher hingen, und eine Stange war in den Kamin hineingetrieben, die an der gegenüberliegenden Wand ebenfalls befestigt war. Der Platz für Wäsche oder nasse Pferdedecken, mutmaßte Napoleon.

Als Johannes Gailer mit einer vollen Mass Bier in der einen Hand wieder im Zimmer erschien, servierte Annamirl gerade einen Teller mit je einer Blut- und Leberwurst mit Sauerkraut und Kartoffeln.

»An guadn!« sagte sie.

»Merci!« antwortete Napoleon höflich und suchte vergebens nach einer Serviette. Annamirl verstand.

»Dao host wos zum Mai Abwischn,« damit beugte sich Annamirl über den Tisch und ihn hinweg zu den Haken mit den Tüchern und reichte ihm ein Handtuch, das sie geschnappt hatte. Napoleon war dabei förmlich in den einladenden Rundungen versunken, die sich nahe vor seinem Gesicht aus dem Kleid erhoben.

Er nahm das Handtuch und berührte dabei mit seinen Fingern Annamirls Hand, wie aus Versehen.

»Merci,« setzte er nach und lächelte sie an. Sie erwiderte sein Lächeln mit Erstaunen im Blick. Ein wohlbekanntes Kribbeln breitete sich in Napoleons Lendenbereich aus. Schnell legte er das Handtuch auf seinen Schoß, bevor sich womöglich das Ergebnis des Kribbelns körperlich abzeichnete. Johannes Gailer hatte die Blicke und Berührungen nicht bemerkt. Er stellte den Masskrug vor Napoleon ab.

»Qu‘est-ce-que c‘est? Eh, was das?« fragte Napoleon und deutete auf das große Trinkgefäß und die Würste.

»Des sigst doch, a Bloud- und a Lewawuaschd und des dao« damit deutete Hannes Gailer auf den Krug »is a Bia, a seuwa-g´machts.«

Napoleon standen mindestens zwei Fragezeichen im Gesicht.

»Porquoi so gross?«

»Des is in da Obapfalz immer so graoß.«

Napoleon überlegte, ob er das schaffen könnte.

»Und wie esse isch diese?« Damit deutete er mit dem Messer auf die Würste.

»A so, schaug her,« damit nahm ihm Johannes Gailer das Besteck aus der Hand. Er stach beherzt mit der Gabel in die Blutwurst, Fett spritzte aus den Einstichlöchern. Dann setzte er das Messer an und schnitt die Haut der Blutwurst der Länge nach auseinander. Aus dem Darm quoll nun der dampfende blutige Inhalt der Wurst samt großer Speckstücke. Dann schnitt er ein Stück von einer Kartoffel ab, spießte es auf und tauchte die Gabel samt Kartoffel in die warmen Blutwurststücke. Diesen Bissen hielt er Napoleon vor Mund und Nase.

»Äitz essen,« ermunterte er seinen französischen Besucher, dabei leckte er genießerisch über seine Lippen (seine eigenen). Napoleon zierte sich.

»Isch kann nix essen Blut,« presste er schließlich heraus. Mit Grauen sah er die Schlachtfelder vor seinem inneren Auge. Napoleon schien kurz davor zu stehen, sich zu übergeben.

»Auwei, die Graoßkopferten...« kommentierte Johannes Gailer. »Mords Bloudbäder veranstalten und dann vor da Bloudwuaschd zucken.«

Zum Glück verstand Napoleon Oberpfälzisch kaum. So weltgewandt war sein Sprachlehrer in Frankreich nicht gewesen, dass er ihm diesen bayerischen Hochdialekt beigebracht hätte. Es erschien ihm noch schwieriger als die Sprache des benachbarten Landes, Franken, obwohl er gedacht hatte, wegen der Namensähnlichkeit von Franken und Frankreich könnte sein Verständnis leichter sein. Aber den Franken fehlte offensichtlich jeder französische Feinsinn, wie er, Napoleon, ihn kannte. Sie waren verschlagen und hinterhältig und einer von ihnen hätte ihm beim letzten Besuch beinahe sein Pferd gestohlen, wenn er dem Dieb nicht – im wahren Sinn des Wortes – ein Bein gestellt hätte.

Während er mit den Franken viel Ärger gehabt hatte, nicht nur linguistisch, wartete er bei diesem Oberpfälzer Erlebnis noch ab, ob es sich lohnen würde, den Volksstamm einzunehmen und seinem Reich einzuverleiben, ja, womöglich gemeinsame Sache zu machen und seine Weltherrschaft weiter auszubauen um die Oberpfalz. Ausschlaggebend sein sollte nun sein Ausflugserlebnis zu diesem seltsamen Blomenhof mit seinem etwas tumb wirkenden Besitzer Johannes Gailer, der Bier in Liter-Gebinden ausschenkte und Gästen Würste aus gekochtem Blut servierte, und dessen äußerst anziehender Gemahlin mit dem gut gefüllten Ausschnitt, der Frau, die so weiche, weibliche Rundungen aufwies.

Wie er mit den Oberpfälzern klarkommen würde, müssten die nächsten Stunden zeigen.