Читать книгу Im Licht des Lebens - Eberhard Kaus - Страница 14

На сайте Литреса книга снята с продажи.

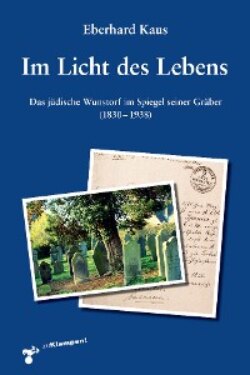

Die Synagogengemeinde Wunstorf

ОглавлениеBereits Ende des 13. Jahrhunderts könnten Jüdinnen und Juden in Wunstorf gelebt haben. Darauf deutet eine Urkunde Bischof Ludolfs von Minden und Graf Johanns von Wunstorf vom 28. Mai 1300 hin, in der diese die Einnahmen aus Mühle, Münze, Juden u. a. unter sich aufteilten.63 Während es sich hierbei, wie auch bei weiteren indirekten Zeugnissen aus dem 14./15. Jahrhundert, um lediglich formelhafte Wendungen handeln könnte, gehen direkte Belege für jüdisches Leben in Wunstorf auf das (frühe) 16. Jahrhundert zurück.64

Wie aus der Existenz eines jüdischen Friedhofs vor dem »Westertor« (heute Ecke Haster Straße/Amtshausweg) seit ca. 1690, der Synagoge an der Nordstraße (seit ca. 1810) und der oben erwähnten Einreichung einer Petition der Wunstorfer Juden an die Ständeversammlung in Hannover (1832) hervorgeht, gab es nach der Vertreibung der jüdischen Minderheit aus dem Fürstentum Calenberg (1591) schon viele Jahrzehnte vor der Bildung des Synagogenbezirks Wunstorf-Luthe wieder eine jüdische Gemeinde in der Stadt.

Die Synagogengemeinde dürfte besonders in für die Minderheit schwierigen Zeiten ein wichtiger Ort der Selbstvergewisserung und der gegenseitigen Unterstützung gewesen sein. Sie war zudem die Institution, die im ländlichen Raum die Möglichkeit zu (religiöser) Bildung und Gottesdienstbesuch bot. Dabei war das Miteinander in dem hier im Mittelpunkt stehenden Zeitraum nicht immer konfliktfrei, wie nicht nur Meier Spanier in seinen »Erinnerungen« erwähnt,65 sondern sich auch aus den Akten der Gemeinde und des Landrabbinats ergibt. Allerdings muss man dabei berücksichtigen, dass in den Akten vorwiegend die Problemfälle erscheinen, während das positive Miteinander nur selten Niederschlag finden dürfte. Und Meier Spaniers Erleben war u. a. geprägt von der Ungeduld einer jungen Generation, die die Enge der heimischen Gemeinde auch als eine Belastung empfand,66 der man durch Studium und Beruf entkommen konnte.

Das Konfliktpotential ergab sich – ähnlich wie nach Sammy Gronemanns Zeugnis im nahen Hannover67 – u. a. aus unterschiedlichen religiösen Anschauungen, und aus der Notwendigkeit, sich bei einer relativ kleinen Mitgliederzahl bei unterschiedlichen wirtschaftlichen Voraussetzungen über zum Teil wichtige und (relativ) kostenintensive Gemeindebelange, wie die Anstellung eines Lehrers, verständigen zu müssen. Hinzu kamen Probleme, die die – im Zuge der Emanzipation möglicherweise noch verschärfte – soziale Ungleichheit widerspiegelten. So fühlte sich etwa Meier Spaniers Mutter Elise (Nr. 65) bei einem Rosch-ha-schana-Gottesdienst von der ihrem Empfinden nach arroganten Haltung der Gattin des im Verhältnis zu den anderen Gemeindemitgliedern »reichen« Vorstehers brüskiert.68 Die häufigen Klagen, etwa über Abweichen von der vorgegebenen Reihenfolge beim Aufruf zur Toralesung,69 oder die Beschwerde des Trödlers Jacob Rosenberg (Nr. 46), er habe sich bei der Jahrzeit schon zum dritten Mal vergeblich um Minjan, also die notwendige Anzahl von zehn (männlichen) Betern für das Kaddisch, bemüht,70 dürften zumindest teilweise auf diese sozialen Konflikte zurückzuführen sein.

Während Meier Spaniers Familie sich zwar als religiös, nicht aber als orthodox einstufte,71 galt das – wie seine Betonung der eigenen häuslichen Praxis zeigt – für andere Gemeindemitglieder offenbar nicht. Für eine (neo-)orthodoxe Position spricht etwa die Haltung des Wunstorfer Vorstehers [Levy] Löwenberg, eines Sohnes von Abraham Löwenberg (Nr. 32), in der Frage des Parochialzwangs (22. Januar 1874), also der festen Zuordnung zu einer Gemeinde aufgrund des Wohnortes, wobei er sich der nicht zuletzt von orthodoxen Gruppierungen vertretenen Befürwortung einer Möglichkeit zum Austritt aus der Ortsgemeinde anschloss.72