Читать книгу Der arme Trillionär - Georg Ransmayr - Страница 9

2 – DIE TOCHTER EINES KÖNIGS

ОглавлениеSigmund Bosel ist ein Mann gewesen, der sein Wohnzimmer mit auf Reisen genommen hat. Für die Superreichen seiner Zeit war es selbstverständlich, dass eine Fahrt mit der Eisenbahn eine Fahrt im eigenen Luxuswaggon zu sein hatte. Was heutzutage der Privatjet ist, war vor und nach dem Ersten Weltkrieg der Salonwagen, der meist an gewöhnliche Zugsgarnituren hinten angehängt wurde. Manchmal bekam so ein Waggon aber auch weiter vorne in der Zugsgarnitur eine Sandwich-Position zugewiesen – wenn ein „hochwohlgeborener“ Kunde diesen Sonderwunsch bei der Eisenbahnverwaltung angemeldet hatte, um sicherzugehen, dass der Waggon nur ja nicht entlang der Strecke versehentlich abgehängt werden konnte.

Ein Salonwagen bestand im Regelfall aus einem üppig mit Holz und feinen Tapeten dekorierten Aufenthaltsraum, der mit Schreibmöbeln und Plüschsesseln bestückt war. Daneben gab es ein Schlafabteil, ein Waschkabinett und ein Spülklosett. Häufig war auch ein Extrazimmer für Diener oder Privatsekretäre eingebaut. Über die Einrichtungsdetails im Bosel‘schen Salonwagen weiß man, dass schwarze Klubfauteuils und zwei Tische mit Schreibmaschinen zum Mobiliar gehört haben. Überliefert ist auch, dass es „vornehm nach Leder gerochen“ habe.1

Auf Dienstreisen oder Vergnügungsfahrten versprach so ein Luxuswaggon den bestmöglichen Reisekomfort auf Schienen und den gebotenen Abstand zu neugierigen Normalsterblichen. Das eigene Hinterteil war besser gefedert, das edle Haupt ruhte auf einem richtigen Polster und das Ein- und Aussteigen vor salutierenden Stationsvorstehern war umnebelt von touristischer Theatralik.2

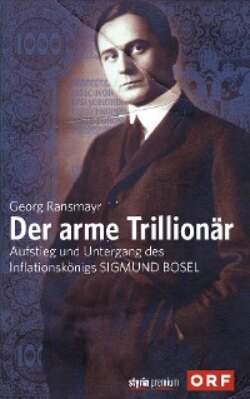

Den Kindern bleibt der Beruf des Vaters verborgen: Sigmund Bosel mit Julie und Alfons. Foto: Franz Thurman, 1929.

Abgeschaut hatte sich Bosel das Reisen mit dem Salonwagen von den großen Industriebossen der Monarchie, die diese Gewohnheit wiederum von den hochherrschaftlichen Mitgliedern der Adelshäuser abgekupfert hatten. Auch der Philosoph Ludwig Wittgenstein wollte das Privileg eines Salonwagens auf Reisen nicht missen, obwohl der exzentrische Industriellensohn ansonsten ein Aussteigerleben als armer Dorfschullehrer führte.3 Vilmos Kestranek, als Generaldirektor der Prager Eisenindustrie-Gesellschaft ein Freund von Wittgensteins Vater, hatte vor seiner Villa am Wolfgangsee sogar eine eigene Zugshaltestelle. Als Zeichen der besonderen Ehre durfte Kestranek überdies für die Fahrt von Bad Ischl nach St. Gilgen den blauen Salonwagen von Kaiser Franz Joseph benützen.4 Nach dem Untergang der Monarchie kam dieser Waggon auf den Markt. Der Inflationsritter Camillo Castiglioni packte die Gelegenheit beim Schopf und kaufte sich das elitäre Fortbewegungsmittel. Sigmund Bosel wollte in dieser Hinsicht seinem großen Rivalen Castiglioni um nichts nachstehen. Der Moment war günstig, auch in der Weimarer Republik standen geschichtsträchtige Waggons zum Verkauf. Bosel besorgte sich einen Wagen aus dem Hofzug des deutschen Kaisers – womit sich die Frage erledigt, warum Bosels Salonwagen goldverzierte Wände hatte.5

Der Salonwagen war freilich nicht die einzige Erwerbung, mit der Bosel in Deutschland aufhorchen ließ. Er kaufte sich hier auch mehrere Häuser und die Privatbank Fester & Co., bevor er 1923 in Berlin die Wochenzeitung Der Montag Morgen aus der Taufe hob. Wien war Sigmund Bosel zu klein geworden.6

Daheim in Österreich war der Senkrechtstarter ohnehin schon eine legendäre Figur. Alle Geschäfte, die der geheimnisumwitterte Jungspund in die Hand nahm, schienen von Erfolg gesegnet zu sein. Bosel hatte sich zum Leithammel und „Kurs-Orakel“ der Wiener Börse entwickelt. Wenn der neureiche Finanzmagnat bestimmte Wertpapiere kaufte, dann kauften andere sie auch. Geschickt spekulierte Bosel mit Aktien und Fremdwährungen, um aus der anfangs schleichenden und später galoppierenden Geldentwertung Kapital zu schlagen. Eine junge Generation von Geschäftsleuten, die kühn und respektlos war, schien der alten zu erklären, wie der Kapitalismus künftig funktionieren würde. In der „Naturgeschichte des Reichtums“ sei die Epoche der „Geldentwertungskünstler“ angebrochen, jubelten Finanzjournalisten. Der Traum vom schnellen Geld hatte ein jugendliches Gesicht – das von Sigmund Bosel, dem „neuen österreichischen Vanderbilt“.7

Wenn Julie Marks an ihren Vater und dessen märchenhafte Karriere denkt, dann fallen ihr spontan die schwarzen Anzüge ein, die aus der Erinnerung nicht wegzublenden sind. „Schon als ich klein war, hab‘ ich mir gedacht, dass mein Vater gut aussieht. Er trug bis auf wenige Ausnahmen immer schwarze Anzüge mit weißen Hemden. Sogar im Winter beim Schlittschuhlaufen. Das war bei ihm wie eine Uniform.“8