Читать книгу Fromme Industrie - Heinz Nauer - Страница 10

Unternehmensgeschichte als Religionsgeschichte

ОглавлениеDiese Arbeit versteht sich nicht als klassische Unternehmensgeschichte. Sie verfolgt keine betriebswirtschaftlichen Ansätze und versucht nicht, Kapitalverwertungsprozesse historisch zu analysieren. Sie nimmt aber mehrfach Ansätze aus der neueren Unternehmensgeschichtsschreibung auf. Diese begann sich seit den frühen 1990er-Jahren gegenüber anderen Disziplinen zu öffnen und bietet mittlerweile zahlreiche methodische und argumentative Anknüpfungspunkte auch für Historiker aus anderen Forschungsfeldern. Im Folgenden sollen einige für diese Arbeit zentrale Argumente aufgenommen und diskutiert werden. Ausgangspunkt sind zwei stark rezipierte Forscher, die sich in der Vergangenheit mit Unternehmensgeschichte und Unternehmenstheorie befasst haben.

Hartmut Berghoff hat im Rahmen einer 1997 veröffentlichten Monografie zum deutschen Harmonikaproduzenten Hohner und in mehreren folgenden Aufsätzen seinen Ansatz der «Unternehmensgeschichte als Gesellschaftsgeschichte» entwickelt.21 Er geht aus von der allgemeinen Gesellschaftsgeschichte Hans-Ulrich Wehlers, die er zu «entnationalisieren» sucht und auf «kleinere soziale Systeme» wie Unternehmen überträgt. Die Multidimensionalität – Wirtschaft, Sozialstruktur, Politik, Kultur – des wehlerschen Ansatzes komme im begrenzten Raum eines Unternehmens besser zum Tragen als im nationalstaatlichen Rahmen, da dieser ein «hohes Mass an Konkretheit» und eine grössere Tiefenschärfe erlaube. Berghoff wendet sich gegen esoterische Formen der Unternehmensgeschichte, die sich auf innere Vorgänge und Organisationsprobleme konzentrieren, und sieht Unternehmen als eine Art offene Systeme. Die Isolierung der Betriebe von der Aussenwelt gelte es aufzubrechen, so Berghoff. Insbesondere die Wechselbeziehungen zwischen der Firma und ihrem lokalen Umfeld müssten stärker berücksichtigt werden. Darüber hinaus soll aber auch den überregionalen Faktoren, die das unternehmerische Handeln von aussen beeinflussen und strukturieren, grössere Beachtung zukommen: etwa kultureller und sozialer Wandel, technologische Entwicklungen oder sich verändernde Moden. Auch da sollen die Unternehmen als Akteure ernst genommen und nach ihren Instrumenten gefragt werden, mit denen sie die Gesellschaft und die Märkte aktiv prägen. Insgesamt, so lassen sich Berghoffs Überlegungen zusammenfassen, sollte die (deutsche) Unternehmensgeschichtsschreibung von ihrer lange Zeit betriebenen Esoterik wegkommen. Ein Unternehmen kann ein Ort sein, an dem, gleichsam wie durch eine Lupe, auch übergeordnete Fragen historischen Wandels beobachtet und untersucht werden können.22

Zwischen Unternehmen und Umwelt bestehen also fliessende Grenzen. Bereits Ende der 1970er-Jahre führte der Betriebsökonom R. Edward Freeman den Begriff «Stakeholder» ein, um Manager von Firmen dafür zu sensibilisieren, welchen Akteursgruppen – neben Mitarbeitern, Kunden, Aktionären – man besondere Aufmerksamkeit schenken müsse.23 Stakeholder waren für Freeman Gruppen oder Individuen, die in irgendeiner Form ein Interesse an den inneren Vorgängen, am Erfolg oder Misserfolg einer Firma haben.24 Klassische Stakeholder sind nach Freeman beispielsweise Gewerkschaften, Verbände oder die Standortgemeinde. Alle diese Akteure seien für die Entwicklung einer Firma relevant, weshalb es einen Minimalkonsens zwischen ihnen herzustellen gelte. Freeman machte damit auf die Notwendigkeit für eine Firma aufmerksam, ein soziales Gleichgewicht mit ihrer Umwelt herzustellen, und rückte gegenüber den firmeninternen Organisationsstrukturen allgemein soziale Faktoren in den Vordergrund. Der Stakeholder-Ansatz wurde in der ökonomischen Theorie und Praxis breit rezipiert. Einfluss hatte er insbesondere auf die Literatur in den Bereichen der Unternehmensstrategie. Er diente aber auch als theoretische Grundlage für die Behandlung von Fragen über die ethische und soziale Verantwortung von Unternehmen. Insgesamt ist der Stakeholder-Ansatz im Feld der «Koalitionstheorien» anzusiedeln, die ein Unternehmen als eine Koalition verschiedenster Interessengruppen auffassen. Koalitionstheorien fanden in den vergangenen beiden Jahrzehnten vermehrt auch Eingang in die unternehmenshistorische Forschung.25

Die beiden skizzierten Ansätze stammen aus unterschiedlichen Disziplinen. Sie haben allerdings mindestens zwei Punkte gemeinsam: Erstens legen sie den Fokus auf den Austausch eines Unternehmens mit seiner Umwelt, und zweitens interessieren sich beide für die an einem Unternehmen beteiligten Akteure und ihre Handlungsspielräume. Eine Unternehmensgeschichte, die von diesen Ansätzen ausgeht, interessiert sich also für Aushandlungsprozesse, die in einem sozialen Raum stattfinden, kurz: für die von den Unternehmern und mit einem Unternehmen verbundenen Gruppen betriebene «Mikropolitik».

Was bedeutet dies nun für unser Thema? Zunächst erscheint es mir wichtig, die Geschichte des Benziger Verlags aus verschiedenen Blickwinkeln und im Austausch mit seiner Umwelt zu untersuchen. Es ist beispielsweise kein Zufall, dass sich das Unternehmen gerade in Einsiedeln, einem religiösen Zentrum und Wallfahrtsort, entwickelte. Die Ausrichtung und die unternehmerische Strategie, ja überhaupt die Entwicklung des Unternehmens, waren stets eng mit dem Standort Einsiedeln verbunden. Die Wechselwirkungen zwischen Benziger und dem lokalen Umfeld gilt es deshalb ernst zu nehmen. Genauso lohnt es sich aber auch das Verhältnis des Unternehmens zu grösseren, sich international vollziehenden historischen Entwicklungen im Auge zu behalten. So prägten beispielsweise zahlreiche Innovationen im Bereich der Reproduktionstechnologie die Firma. Wann hat sie welche neuen Technologien übernommen? Hat sie allenfalls auch zu deren Weiterentwicklung aktiv beigetragen? Vor allem aber ist die Firmengeschichte im Kontext des allgemeinen religiösen Revivals im 19. Jahrhundert zu sehen. Der religiöse (Wieder-)Aufschwung – gerade auch des Katholizismus – hat erst den Nährboden für den Massenabsatz eines katholischen Medienunternehmens wie Benziger und zahlreicher weiterer in ganz Europa geschaffen. Dabei gilt es allerdings, die Handlungsspielräume der an dieser neuen Industrie beteiligten Akteure nicht zu vernachlässigen. Wie und entlang welcher Netzwerke wurde der Markt für katholische Waren geschaffen? Wie genau hat sich ein Unternehmen wie Benziger aktiv am religiösen Revival beteiligt?

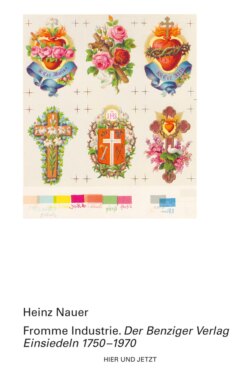

Zweitens gilt es die Mehrfachidentitäten der Unternehmer als Unternehmer und Katholiken ernst zu nehmen. Es soll in dieser Arbeit nicht um die wirkmächtige These Max Webers beziehungsweise seiner Epigonen über die Unvereinbarkeit des Katholizismus mit dem Kapitalismus gehen, sondern vielmehr darum, zu untersuchen, was der Katholizismus, katholische Überzeugungen und nicht zuletzt das Verhalten von Kirchenvertretern konkret für die Verleger und ihr Unternehmen bedeuteten. Wie stellte sich das Unternehmen beispielsweise zur im 19. Jahrhundert zunehmend dominierenden ultramontanen Richtung? Ich gehe davon aus, dass die katholische Kirche beziehungsweise ihre Exponenten auf unterschiedlichen Stufen der Hierarchie ein Interesse am Erfolg eines katholischen Medienhauses wie Benziger hatten, sich also als Stakeholder des Unternehmens verstehen lassen. Es stellt sich somit die Frage, welche katholischen Individuen und Gruppen in welcher Form an der Firma beteiligt waren, wie sich das Verhältnis über die Zeit entwickelte und wo es allenfalls auch Zielkonflikte gab. Gerade die Frage nach den Zielkonflikten erscheint mir ergiebig, zumal ein katholisches Verlagshaus in stärkerem Masse als etwa ein in der Textil- oder Maschinenindustrie tätiges Unternehmen ideologisch diffizile Produkte – Gebetbücher, Zeitschriften und religiöse Bilder – herstellte, deren Inhalte von verschiedenen Interessengruppen begleitet und allenfalls auch kritisiert wurden. Die Geschichte des Benziger Verlags lässt sich also in Anlehnung an Berghoff als eine «Unternehmensgeschichte als Religionsgeschichte» erzählen oder genauer: als eine Geschichte des Katholizismus in der Moderne.