Читать книгу Bern - eine Wohlfühloase? - Jürg Steiner - Страница 12

На сайте Литреса книга снята с продажи.

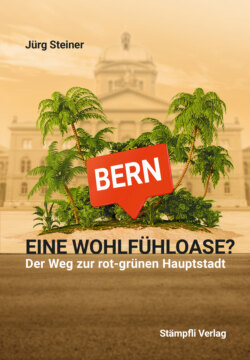

Stadt der Birkenstöcke

ОглавлениеSo grau und perspektivlos fühlte sich das Leben in der Stadt Bern an, als sich die rot-grüne Zeitenwende anbahnte. Es wirkte wie eine Frischzellenkur, als plötzlich Freaks in farbigen T-Shirts und ausgelatschten Birkenstöcken nicht nur Demos organisieren und Transparente sprayen, sondern in die institutionelle Politik vordringen wollten. Sie zimmerten die abenteuerlichste politische Koalition, die es in der Schweiz bis dahin gegeben hatte. Ein Bündnis, das von den geläuterten Kommunisten links aussen bis zu den eingemitteten Christen der Evangelischen Volkspartei (EVP) reichte, ein Spagat, bei dem man sich eigentlich nur eine langwierige Zerrung holen konnte.

Das gewagte Konstrukt erhielt den spröden Namen Rot-Grün-Mitte (RGM) und drohte ständig auseinanderzubrechen. Das Progressivste an RGM war die seltene Furchtlosigkeit vor dem Scheitern. Man stritt vom ersten Tag an öffentlich, ohne Rücksicht auf Verluste, und hörte damit auch dann nicht auf, als man am 6. Dezember 1992 die bürgerliche Mehrheit von der Macht verdrängte.

Die rot-grünen Pionierinnen und Pioniere, allen voran die überraschend gewählte Linksgrüne Therese Frösch, verpassten der Stadt einen Energieschub. Sie begannen mitten in der Wirtschaftskrise der neunziger Jahre vom urbanen Aufbruch zu reden, von Dingen, die noch als unrealistische linke Ideologie galten, von Verkehrsberuhigung, von Kindertagesstätten, vom Ausbau des öffentlichen Verkehrs, von Kulturoffensiven, von Gleichstellung, von sozialem Wohnungsbau, von der Integration von Ausländerinnen und Ausländern. In der Praxis jedoch setzten sie sehr oft eine Politik um, die auch bürgerliche Bedürfnisse befriedigte. Rot-Grün machte die Stadt trotz Sparkurs mit hohem Einsatz von Steuergeldern sauber und sicher und für die Menschen wieder attraktiv. Und zwar ohne, dass das multikulturell gewordene Bern der Sehnsucht nach kleinbürgerlichem Quartieridyll in die Quere kam.

Keine Stadt der Schweiz hat mehr Begegnungszonen mit der Höchstgeschwindigkeit von zwanzig Kilometern pro Stunde eingerichtet als Bern. Die Quartiere sind zu ruhigen Wohnzonen geworden, in denen die Kirchenglocken auf einmal zu laut läuten. Immer häufiger stören auch die Nebenwirkungen des aufgeblühten Nachtlebens. Christa Ammann, Leiterin von Xenia, der Beratungsstelle für Sexarbeitende, und Politikerin der Alternativen Linken, ist links von Rot-Grün-Mitte unterwegs, und wenn man sie zum Kurs der politischen Mehrheit fragt, bringt sie ihn auf eine kritische Formel: Er sei ein «Wellnessprogramm für den oberen Mittelstand».

Rot-Grün erwuchs von bürgerlicher Seite immer weniger Widerstand, die wilden Jahre des Machtwechsels flossen über in eine Routine der Machterhaltung. Innerhalb des Bündnisses waren immer häufiger berechenbare Synchronschwimmerinnen und -schwimmer am Werk und kaum noch eigenwillige Köpfe. Als politisches Ziel rückte die Steigerung der Lebensqualität in den Fokus. Aber die Frage, wie sie finanziert wird, blieb im Hintergrund. Die Liste der Empfänger städtischer Gelder wurde länger – und damit auch die Front derer, die sich wehrten, wenn die Stadt plötzlich den Sparstift ansetzte.

Es ist nichts Neues, dass die Beziehung der Stadt Bern zum wirtschaftlichen Denken quasi genetisch belastet ist. Im fernen Jahr 1747 beschloss die exklusive städtische Oberschicht erlauchter Familien, die über den damals noch mächtigen Stadtstaat Bern herrschte, ein Unternehmerverbot, faktisch eine Trennung von Wirtschaft und Politik. Kaufmänner durften im patrizischen Bern – anders als in der Zunftstadt Zürich – nicht gleichzeitig Staatsmänner sein, weil man vermeiden wollte, dass privat erwirtschafteter Reichtum zu politischem Machtgewinn führte. So blickten im Alten Bern die Adelsfamilien aus der Politik herab auf das unternehmerisch tätige Bürgertum, das sich mit Banalitäten wie Geldverdienen herumschlug.

Es wäre sicher falsch, eine direkte Linie vom erstarrten Bern der Patrizier im 18. Jahrhundert zum dynamisierten Bern der rot-grünen Gegenwart zu ziehen. Aber die Frage, wie man den Wohlstand sichert, der Stadtentwicklung überhaupt erst möglich macht, wird heute oft genauso wenig zu Ende gedacht wie damals.