Читать книгу Old Shatterhand vor Gericht - Jürgen Seul - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3. Die Affäre Wadenbach

ОглавлениеNach seinem Aufenthalt bei den Wadenbachs hat May seine Wanderungen über Coburg-Gotha und Hof nach Böhmen fortgesetzt. Zur Bewältigung dieser Strecke dürfte er – zuletzt stark erschöpft – wenigstens zwei Wochen benötigt haben. In der Nacht vom 3. zum 4. Januar 1870 entdeckten Bewohner des böhmischen Ortes Niederalgersdorf auf dem Dachboden ihres Hauses einen halb verhungerten und völlig erschöpften Landstreicher. Wie in Eberhardt’s Allgemeinem Polizeianzeiger vom 2. Februar 1870 zu lesen war, hatte dieser Landstreicher „unter verdächtigen Umständen in einer Scheune übernachtet [...], offenbar um zu stehlen“. Jegliche Diebstahlsabsichten wies der Landstreicher – bei dem es sich natürlich um Karl May handelte – jedoch von sich:

„Ich wollte im Dachboden nur ausruhen, vor Erschöpfung schlief ich ein und erwachte erst früh [...]“, lässt sich einem Protokoll153 des K.K. Bezirksgerichts Bensen entnehmen, in dem eine Aussage Mays vom Festnahmetag festgehalten wurde.

Ein Strafverfahren wegen Diebstahls ließ das Bezirksgericht fallen, denn es handelte sich bei dem Arretierten keineswegs um einen vagabundierenden Dieb, sondern nur um einen ausweislosen Fremden. Der Diebstahlsvorwurf war offenbar schnell entkräftet worden. Dennoch blieb der Landstreicher Objekt der kriminalistischen Untersuchung. Den Kriminalisten jener Zeit erschienen Vagabunden als potentielle Straftäter verdächtig, da sie sich wesentlichen Erwartungen und Grundbedingungen des bürgerlichen Zusammenlebens entzogen. Aus dieser Entziehung wiederum resultierte – angeblich – eine nicht nur räumliche Annäherung an den Kreis der Verbrecher, sondern das Entstehen von Kriminalität selber.154

Bettler und Vagabunden verkörperten in den Augen der Ordnungshüter gleichermaßen den ‚ursprünglichen Typus‘ des Bösen, weil sich beide Gruppen einem produktiven Lebenswandel verweigerten, aber dennoch nach materiellen Besitztümern strebten. Ihnen wurde daher unterstellt, dass sie jede Gelegenheiten nutzen würden, um sich durch Diebstahl und andere Übergriffe das zu holen, was ihnen an milden Gaben verweigert wurde. Die kriminelle Karriere eines Vagabunden erschien um so wahrscheinlicher, da er auf Grund seiner Lebenssituation ein ohnehin höheres Maß an Sittlichkeit benötigt hätte, um der Kriminalität zu widerstehen, als ein sesshafter Bürger.155

Zur weiteren Feststellung seiner Identität überstellte man May nach Tetschen. „Bei seiner Einvernahme behauptete derselbe, Albin Wadenbach zu heißen, aus Orby auf der Insel Martinique in Westindien, woselbst er eine vom Vater ererbte Landwirtschaft zu besitzen vorgiebt, zu sein, dort geboren und dahin zuständig, evangel.-luth. Confession, 22 Jahre alt, ledigen Standes und von Beschäftigung Oeconom zu sein. Nach dem rasch aufeinander gefolgten Tode seiner Eltern – von denen sein Vater Heinrich geheißen, Oeconomie getrieben und auf Orby Tabak-, Vanille- und Hanfpflanzungen gehabt haben soll –, habe er seine Besitzungen einem Freunde zur Besorgung übergeben und sich mit seinem jüngeren Bruder Franz Friedrich Wadenbach, von Beschäftigung Kaufmann, im Spätsommer, 1869 in der Absicht nach Europa begeben, um seine Verwandten väterlicher- und mütterlicherseits aufzusuchen und dann entweder in Europa zu bleiben oder aber wieder nach Orby zurückzukehren [...].“156

Das Fantastische der Geschichte wirft natürlich die Frage nach ihrem Sinn auf. Es musste May klar gewesen sein, dass sich seine Darstellung nicht bestätigen ließ. Im kriminalistischen Alltag war ein solches Vorgehen jedoch nicht ungewöhnlich, sondern eher typisch, weil es „die Anstrengungen von Gaunern und Vagabunden zeigt, durch die Verwendung schwer zu überprüfender Lebensgeschichten die Ausdauer der Polizeibehörden zu ermüden und die eigene Identität zu verbergen.“157 Dies war zu jener Zeit um so mehr die Taktik bei gesuchten Straftätern wie May, die darauf hofften, dass die behördlichen Recherchen letztlich eingestellt wurden und allenfalls eine kurze Freiheitsstrafe wegen verbotenen Vagabundierens ausgesprochen wurde. Die tatsächlichen Strafttaten blieben oftmals auf Grund der nicht aufgedeckten Identität ungesühnt.

Im ‚Fall Karl May‘ wurde die Polizeidirektion Dresden eingeschaltet, um die fantastische Lebensgeschichte und Identität zu bestätigen. So gab ein Chemnitzer Predigtamtskandidat namens Hermann Eduard Wadenbach die Auskunft, dass „einer seiner Brüder namens Heinrich nach Nordamerika ausgewandert sei. Nachricht habe man von ihm jedoch nie erhalten. ‚Tante‘ Malwine Wadenbach, früher in Siegelsdorf bedienstet, jetzt in Plößnitz bei Halle wohnhaft, wußte dagegen nicht viel Gutes über Albin zu berichten: Ja, sie kenne den jungen Mann. Vier Wochen vor Weihnachten 1869 habe er sie in Plößnitz aufgesucht und sich für einen Verwandten, dann für den Schriftsteller Heichel aus Dresden, dann für einen natürlichen Sohn des Prinzen von Waldenburg ausgegeben [...]“158

Mays Geschichte ließ sich erwartungsgemäß nicht bestätigen. Im Allgemeinen versuchten die Kriminalisten in solchen Fällen, den Druck auf die Verhafteten zu verstärken, indem sie diese u. a. zu Erzählungen aus ihrer Vergangenheit motivierten, um sie in Widersprüche zu verwickeln. Ob diese Taktik gegenüber May angewendet wurde, lässt sich nicht feststellen. Das vergebliche Nachforschen veranlasste die böhmische Polizei am 28. Januar 1870 zur Aufgabe eines Steckbriefs, in dem gebeten wurde:

Da nun dieses Individuum zu keiner anderen Auskunft [...] zu vermögen ist, so bitte ich, falls über den angeblichen Wadenbach etwas bekannt sein sollte, um baldiggefälligste Mitteilung und füge noch bei, daß derselbe 22 Jahre alt, mittlerer Größe, schlanken Körperbaus ist, dunkelblonde Haare, blaugraue Augen und als besonderes Kennzeichen an der unteren Seite des Kinns eine von einem Geschwür herrührende Narbe hat [...].159

Gerade letzterer Hinweis auf die Narbe sollte später in Karl Mays Werk und öffentlichem Auftreten noch eine besondere Rolle zukommen. In den unzähligen Privatbriefen, die der Schriftsteller in den 1890-Jahren an seine Leser schrieb, wurde die Legende vom selbst erlebten Abenteuertum bekräftigt und in einer die literarische Vorlage der Reiseerzählungen noch übersteigernden Weise ausgebaut. „Ja, ich habe das Alles und noch viel mehr erlebt. Ich trage noch heute die Narben von den Wunden, die ich erhalten habe.“160 Eine dieser Wunden befand sich an der unteren Stelle des Kinns. Ihr Verursacher: Winnetou (in: GW 7, Winnetou I):

„Winnetou holte sofort zum tödlichen Kolbenhiebe aus, der aber glücklicherweise nur meine Schulter traf. Dann ließ er sein Gewehr fallen, zog sein Messer und stürzte sich auf mich. Meine Lage war äußerst schlimm. Der Hieb hatte meinen ganzen Körper erschüttert und mir den Arm gelähmt. Ich hätte Winnetou gern eine Erklärung gegeben; aber der Zusammenprall kam so schnell, dass keine Zeit zu einem Wort blieb. Er holte zum Stoß gegen meine Brust aus, zu einem Stoß, der mir die ganze Klinge ins Herz treiben musste. Ich brachte nur eine geringe Bewegung zur Seite fertig. Das Messer fuhr in meine linke Brusttasche, traf dort die schon erwähnte Sardinenbüchse, worin ich meine Papiere verwahrt hatte, glitt an dem Blech ab und drang mir oberhalb des Halses und innerhalb der Kinnlade in den Mund und durch die Zunge. Dann zog Winnetou es wieder heraus, packte mich mit der linken Hand an der Kehle und holte zum zweiten Mal aus.“ 161

Der Mitteilung der Bezirkshauptmannschaft Tetschen war auch die Anmerkung beigefügt:

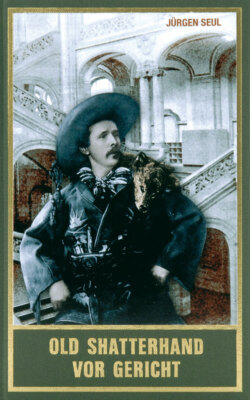

Eine Photographie des angeblichen Wadenbach befindet sich bei der Redaktion und kann auf Verlangen zur Ansicht übermittelt werden.162

Die Chemnitzer Polizei forderte das Foto an und erkannte darin den gesuchten Karl May. Anschließend informierte man die Dresdner Staatsanwaltschaft, die wiederum am 2. Februar zur K. K. Bezirkshauptmannschaft Tetschen ein Telegramm schickte:

Der dort zur Haft gebrachte angebliche Alwin Wadenbach aus Orby, welcher identisch mit dem entsprungenen Karl Friedrich May, ehemaligen Schullehrer, und ein sehr gefährlicher Verbrecher ist, soll dort sofort aufgehalten werden.163

May war entlarvt! In Absprache mit der Mittweidaer Staatsanwaltschaft wurde Monsieur Wadenbach alias Karl May daraufhin zur endgültigen Überführung eine Falle gestellt, indem man ihn am 9. Februar 1870 zur Abfassung der beiden folgenden Briefe nötigte:164

An die Fa. Plaut & Comp. in Leipzig*

Geehrtester Herr!

Meine erste Bitte an Sie ist um Verzeihung, daß ich Sie mit einem Schreiben von meinem gegenwärtigen unfreiwilligen Aufenthalt incommodire; aber bitte werfen Sie die Schuld auf meine unangenehme Lage. Ich habe ohne Legitimation Böhmen durchreist, um meine Verwandten in der Lausitz zu besuchen, bin von der Polizei aufgegriffen worden und muß mich ausweisen, um meine Freiheit wieder zu erhalten. Diese Ausweißung kann nur durch meinen Bruder Frederico Wadenbach, Kaufmann aus Orby auf Martinique, geschehen, welcher bei der Trennung die betreffenden Legitimationspapiere bei sich behalten hat.

Da nun derselbe einen Wechsel zur Präsentation auf Ihr Haus bei sich führte, sich Ihnen jedenfalls schon vorgestellt hat, so wage ich es, an Sie die ergebene Bitte auszusprechen, ihm umgehend Nachricht von meiner Lage zu geben und ihn zu veranlassen mich durch seine Gegenwart und Vorzeigung der betreffenden Papiere zu erlösen. Indem ich Ihnen schon im Voraus meinen Dank für Ihre freundliche Bemühung ausspreche, behalte ich mir vor, später bei meiner Gegenwart in Leipzig demselben noch mündlich Ausdruck geben zu dürfen.

Achtungsvoll

Albin Wadenbach

Plantagenbesitzer in Orby auf Martinique.

* Banquierhaus, Katharinenstraße 13

Mays Kontakt zur Familie der bereits erwähnten Malwine Wadenbach dürfte ausschlaggebend für die Namensnennung gewesen sein.

Herrn Emil Wettig, Oeconom

in Ellersleben b. Cölleda/Preußen, Reg. Bez. Merseburg.

Geehrtester Herr!

Entschuldigen Sie gefälligst, wenn ich Sie mit Gegenwärtigem auch einmal von einem europäischen Orte aus ennuyire. Ich bin nämlich auf meiner Reise zu meinen Verwandten begriffen und befinde mich hier in Haft, weil ich die Unvorsichtigkeit begangen habe, dem Bruder unsere Legitimationspapiere zu lassen. Jetzt muß ich mich ausweißen und muß mich deshalb an Sie wenden. Mein Bruder Friedrich ist bei Ihnen gewesen, um mit Ihnen die amerikanischen Verhältnisse zu besprechen, welche die Mündel Ihres Herrn Vater berühren. Sie stehen deshalb mit ihm in brieflichem oder wohl gar in persönlichem Verkehr, und deshalb spreche ich die ergebenste Bitte aus, ihn sofort von meiner Lage zu benachrichtigen, damit er mit den nöthigen Papieren und Geldmitteln komme und mich aus meiner unangenehmen Lage erlöße. Die Gewißheit meines Dankens brauche ich Ihnen nicht erst zu versichern.

Ergebenst

Albin Wadenbach.

Johann Andreas Emil Wettig (1841-?) lebte als Ortsbürgermeister und Landwirt seit Anfang der 1860er-Jahre in Ellersleben. Inwieweit May wiederum Wettig persönlich kannte, lässt sich nicht mehr feststellen. Jedenfalls griff er auch bei diesem zweiten fantasierten Brief auf reale Bezüge und Personen zurück. Die beiden Briefe wurden allerdings nie abgeschickt, sondern gingen später in die Mittweidaer Untersuchungsakten ein. Stattdessen war inzwischen „das Königlich Sächsische Grenzpolizei-Kommissariat in Bodenbach informiert worden, das den Fremdenverkehr auf der Eisenbahn von Böhmen nach Sachsen zu beaufsichtigen hatte und auch Übergabestelle bei Auslieferungsverfahren war.“165

Noch am gleichen Tag, als May seine Briefe verfasste, meldete bereits Eberhardt’s Allgemeiner Polizei-Anzeiger vom 9. Februar 1870:

„Unbekannter Verhafteter in Tetschen, angeblich Albin Wadenbach aus Orby (Westindien), [...] ist nach einer gefälligen Mitteilung des Herrn Grenzpolizei-Kommissars von Krecker-Drostmar in Bodenbach identisch mit dem der öffentlichen Sicherheit höchst gefährlichen, von der K[öniglichen] Staatsanwaltschaft zu Mittweida steckbrieflich verfolgten: m) May, Carl Friedrich, vormals Schullehrer aus Ernstthal.“

In den folgenden Tagen jubelte die sächsische Presse, so u. a. das Chemnitzer Tageblatt und Anzeiger, Nr. 36 vom 11. Februar 1870:

„Aus Hohenstein wurde unter dem 2. Juli d[es] J[ahres] geschrieben, daß dort der unter dem angenommenen Namen eines Polizeileutnants von Wolffersdorf aus Leipzig vielfach als Betrüger thätige ehemalige Lehrer May aus Ernstthal verhaftet worden sei. Unter dem 26. Juli berichtete man aus Mittweida, daß May auf dem Transport von Mittweida nach Hökendorf bei Glauchau, wo er wegen eines frühern Pferdediebstahls recognoscirt werden sollte, entsprungen sei. Jetzt endlich ist an die sächsische Behörde die Mittheilung gekommen, daß May bei dem K. K. Bezirksamt in Tetschen zur Haft gekommen sei, und infolge dessen die Abholung des Verbrechers nach Mittweida angeordnet worden.“

Kommissar Josef Kurt von Krecker-Drostmar meldete am 14. März nach Dresden, May sei „heute durch den Bezirkswachtmeister Gentzsch aus Mittweida von Tetschen abgeholt worden, um an das K. Bezirksgericht Mittweida abgeliefert zu werden. Die Identität Mays mit dem angeblichen Wadenbach [...] ist vollständig sichergestellt.“166

Grundlage für die grenzüberschreitende Ermittlungsarbeit waren Abkommen aus den Jahren 1852 und 1856 zwischen der k. u. k. Österreichischen Regierung und dem Ministerium des Innern des Königreiches Sachsen über die gegenseitige Hilfeleistung der Gendarmerie bei Verfolgung flüchtiger Verbrecher auf dem Gebiet des anderen Staates.

Mays Einlieferung ins Bezirksgerichtsgefängnis Mittweida erfolgte am 14. März. Der Gefängnisarzt stellte bei der Eingangsuntersuchung fest, dass May zwar „hautrein“, doch ein „schlanker, dürftiger Mensch, förmlich heruntergekommen und unterernährt“ sei. Er bekam ab sofort täglich 1 Pfund Brot zusätzlich. Am 15. März war der erste Vernehmungstag, dessen Protokolle in Teil-Abschriften der ‚Untersuchungsakten wider den ehemaligen Schullehrer Karl Friedrich May aus Ernstthal 1869 Vol. I.‘167 des ‚Königl[ichen] Bezirksgericht[s] Mittweida am 15. März 1870‘ erhalten geblieben sind. Die Vernehmung leitete der Richter am Bezirksgericht Mittweida Christian Gottlob Reichenbach.

Heute Nachmittag 3 Uhr ist Karl Friedrich May welcher gestern von Tetschen abgeholt und abends 6 Uhr in die hiesige Frohnveste eingeliefert worden ist, aus dem Gefängnisse vorgeführt und zunächst, nachdem er gestanden hatte, daß er mit dem am 26. Juni v[origen] J[ahres] auf dem Transporte von St. Egydien nach Bräunsdorf entsprungenen Karl Friedrich May aus Ernstthal identisch sei und sich in Tetschen den Namen Albin Wadenbach fälschlicherweise beigelegt habe, bedeutet worden, daß die wider ihn eingeleitete Untersuchung fortzustellen sei.

Als Nächstes machte der Untersuchungsrichter Karl May mit den Anklagepunkten bekannt. Zu dem Tatvorwurf, als vermeintlicher Polizeileutnant von Wolframsdorf bei Reimann echtes Geld als Falschmünzen konfisziert zu haben, erklärte May:

Ich gestehe hiermit ausdrücklich zu [...] am 29. März 1869 den Krämer Reimann in Wiederau durch die Vorspiegelung, daß ich Polizeibeamter und mit Recherchen wegen des vielfach kursierenden falschen Papiergeldes beauftragt sei, zur Ueberlassung eines als vorgeblich falsch in Beschlag genommenen Zehnthalerscheines sowie einer von mir fälschlicherweise als gestohlen bezeichneten silbernen Cylinderuhr, mit welchen Gegenständen ich mich nachher aus dem Staub gemacht habe, vermocht zu haben.

Reichenbach konfrontierte May mit dem bei ihm gefundenen Dokument mit der Überschrift ‚Polizeiliche Legitimation‘ und mit der Signatur ‚Dr. Schwarze, Generalstaatsanwalt‘. Der Beschuldigte gestand freimütig:

Ich stelle nicht in Abrede, daß ich diese polizeiliche Legitimation selbst angefertigt habe, um mich ihrer zu rechtswidrigen Zwecken zu bedienen; aber ich habe keinen Gebrauch davon gemacht, ich habe sie namentlich auch dem Krämer Reimann nicht vorgezeigt und ihn also nicht durch diese gefälschte Urkunde getäuscht.

Diese Einlassung sollte augenscheinlich eine Verschärfung der zu erwartenden Strafe verhindern helfen. Die Vernehmung wurde fortgesetzt. Der nächste Sachverhalt betraf Mays Auftreten als vermeintlicher Geheimpolizist im Hause des Seilermeisters Krause in Ponitz bei Meerane. Auch diesen Tatbestand gestand er ein:

Ich gestehe [...] zu, am 10. April 1869 den Seiler Krause in Panitz in gleicher Weise um die Summe von 30 Thalern 25 Groschen betrogen, auch später, von Krause und Feistel verfolgt, meiner Verhaftung und Festnahme durch Bedrohung mit den Worten „Ich schiesse“ mich widersetzt zu haben. Ich habe zwar meinen Verfolgern mit diesen Worten ein doppelläufiges Pistol vorgehalten. Dies geschah aber bloss in der Absicht, um mich nicht festnehmen zu lassen. Es geschah die Bedrohung nicht etwa, um mich im Besitz des durch Betrug erlangten Geldes zu behaupten, sondern zu dem Zwecke, um die Verfolger vom weiteren Verfolgen abzuschrecken. Das Pistol war gar nicht geladen, daher konnte ich eine Tötung nicht beabsichtigen. Das Geld hatte ich vor der Drohung schon weggeworfen.

Das schwerwiegende Verdachtsmoment des versuchten Tötungsvorsatzes ließ sich auf Grund der Aussagen zum Glück für May nicht belegen. Der Untersuchungsrichter fuhr bei seiner Vernehmung mit dem Vorfall in Mülsen St. Jacob, im Hause des Webermeisters und Bäckers Christian Anton Wappler fort. Er ließ die Aussagen der bereits vernommenen Eheleute Wappler vorlesen und befragte May nach dem Sachverhalt. Dieser gab auch jetzt unumwunden zu:

Ich gestehe ferner zu, was die Wapplerschen Eheleute ausgesagt haben. Sie haben die Wahrheit mit Ausnahme des Umstandes angegeben, daß ich mich durch den gegen sie verübten Betrug nicht in den Besitz von 40-50 Thalern gesetzt habe, sondern daß die auf betrügerische Weise von der verehel[ichten] Wappler erlangte Summe nur 28 Thaler betragen hat. Ich würde die von der Wappler angegebenen Summe auch einräumen, wenn ihre Behauptung wahr wäre, aber ich kann es nicht.

Diese Einlassung erscheint glaubhaft, da es für den geständigen Beschuldigten im Hinblick auf die zu erwartende Verurteilung keinen wesentlichen Unterschied mehr machte, ob er die Eheleute Wappler nun um 40 bis 50 oder nur 28 Taler erleichtert hatte. Ein weiteres Geständnis Mays betraf den Diebstahl der Billardbälle in Limbach:

Ich gestehe zu, am 31. Mai v. J. in der alten Brauerei zu Limbach einen Satz Billardbälle entwendet und in Chemnitz verkauft zu haben.

Man las dem Beschuldigten die Aussagen des Gastwirts Wünschmann und Minna Clara Fiedlers vor, die zudem den Wert der entwendeten Billardbälle (Taxe) bestimmt hatten. May erklärte daraufhin:

Ich leugne nicht, die von Wünschmann erwähnten Billardbälle zu der von ihm und der Fiedler angegebenen Zeit und auf die von ihm bemerkte Weise entwendet zu haben. Gegen die Taxe habe ich nichts einzuwenden.

Da man bei May eine weitere Urkunde mit der Überschrift ‚Acta betr. in Sachen der Erbschaft des Particuliers‘ und datiert ‚Dresden, den 24. Mai 1869 G. O. Burton pp‘ gefunden hatte, wurde er auch zu ihrem beabsichtigten Verwendungszweck befragt:

Diese Urkunde habe ich in rechtswidriger Absicht gefälscht. Ich habe aber keinen Gebrauch davon gemacht, namentlich auch nicht gegen die Wapplerschen Eheleute.

Eine weitere Tat, einen Zigarrendiebstahl, leugnete May entschieden ab. Dagegen gestand er auf

Vorhalt zu, dass er in der Nacht vom 3. zum 4. Juni 1869 aus dem Stalle des Gastwirts Schreier in Bräunsdorf ein Pferd samt Trense, Reitpeitsche und Halsriemen entwendet und an den Pferdeschlächter Voigt in Höckendorf für 15 Thaler verhandelt habe. Auf Vorhalt der Taxen wegen der Wertbestimmung, daß er dagegen nichts einzuwenden habe.

Als Nächstes ging es um den Vorfall vom 2. Juli in Hohenstein, der zu Mays Festnahme geführt hatte. Es wurde von dem Befragten

sofort eingeräumt, dass er aus dem Kegelschube des Restauratuers [sic!] Engelhardt in Hohenstein mittelst nächtlichen Einsteigens in ein Fenster desselben an frei dagelegenen Sachen die [...] erwähnte Cigarrenpfeife, welche unter seinen Effecten vorgefunden worden, entwendet habe. May leugnete aber, die ebenfalls ihm beigemessene Entwendung einer Tabakspfeife und eines Paars Gummischuhe. Ferner [...] leugnete May die Entwendung von 6 Flaschen mit Schnaps aus dem Büffetschranke. Er sagte, daß er kein Schnapsliebhaber sei. May leugnete [...] den Versuch der gewaltsamen Oeffnung des Schlosses am Büffetschrank. Das habe er nicht getan. Man schiebe nun alles auf ihn.

Von besonderer Brisanz für Mays Situation war der Umstand, dass er bei seiner Verhaftung Widerstand geleistet hatte und im Besitz einer Pistole gewesen war, was er auch gar nicht zu leugnen versuchte:

Ich gestehe dasjenige, was Engelhardt und Gündel hierbei in Bezug auf meine Widersetzung ausgesagt haben, allenthalben zu.

May war sich aber wohl bewusst gewesen, wie fatal sich der Umstand auswirken konnte, dass er sich im Besitz einer Schusswaffe befunden hatte, als er sich gegen den Zugriff wehrte. Entsprechend vorsichtig und klarstellend klang seine Aussage:

Nur habe ich beide keinesfalls mit Mord bedroht oder bedrohen wollen, wenn ich schon zugeben muss, daß das bei mir gehabte Pistol geladen und mit Zündhütchen versehen gewesen ist.

Dass es bei seiner Festnahme auch zu einem Wortwechsel gekommen war, leugnete May nicht:

Ich stelle nämlich nicht in Abrede, zu Gündel geäussert zu haben: ‚Wenn Sie auch Ihrer zwei sind, ich käme doch fort, wenn ich wollte.‘ Aber ich meinte damit nur: ‚wenn ich von meiner versteckten – Pistole Gebrauch machen wollte, so wollte ich mich auch frei machen.‘

May gestand ein, dass er die Pistole zur Hand nahm; zum Motiv äußerte er sich geschickt:

Ich hatte gar nicht die Absicht, mich der Waffe zu bedienen zur Befreiung. Als ich die Pistole hervorbrachte, wollte ich nicht damit schiessen, sondern sie nur weglegen zu den anderen Sachen. Ich wollte mich ihrer entledigen, damit sie nicht etwa unfreiwillig losginge und kein Unglück passieren sollte. Gündel griff nur falsch zu, deshalb hielt ich sie fest, als er sie mir entriss. Sie hätte leicht losgehen können. Das wollte ich vermeiden, deshalb habe ich festgehalten.

Die Vernehmung wandte sich dem Diebstahlsvorwurf im Hause von Mays Taufpaten Weißpflog zu. Zunächst wurden dem Beschuldigten die Aussagen vor dem Gerichtsamt Hohenstein-Ernstthal vorgelesen. May gab an:

Ich habe den Diebstahl bei Weissflog verübt. Ich erkenne die Aussagen Weissflogs als richtig an mit Ausnahme aber des Umstandes, daß ich mich in das Haus weder vor Eintritt der Nachtzeit eingeschlichen noch daß ich die Haustüre mittels Nachschlüsseln geöffnet habe. Vielmehr stand die Haustüre offen. Ich habe kein verschlossenes Behältnis gewaltsam oder mittels Nachschlüssel geöffnet. Am Nähkästchen stak der Schlüssel, soviel ich weiss.

Des Weiteren wurde May auch mit Beschuldigungen konfrontiert, die er tatsächlich nicht begangen hatte. Abschließend gab er auf Befragen des Untersuchungsrichters zu Protokoll:

Seit meiner Flucht habe ich kein Verbrechen begangen. Ich bin zwar nie in Arbeit seitdem gewesen, aber durch gutwillige freiwillige Gaben guter Leute habe ich mich erhalten. Weder Diebstahl noch Betrügereien habe ich seitdem verübt.

Damit endete Mays erste Vernehmung an jenem Tag. Zwei Tage später, am 17. März, erfolgte die Fortsetzung. Der Untersuchungsrichter machte May mit dem Eröffnungsbeschluss bekannt, der den Weg zur Hauptverhandlung vor dem Bezirksgericht Mittweida frei machte. May erhielt nochmals Gelegenheit, sich zu den Einzelheiten zu äußern. Er erklärte:

Ich bleibe bei meinen am 15. März d. J. abgelegten Zugeständnisse und sonst erstatteten Aussagen allenthalben stehen.

Erneut wurden ihm die Anzeige und das Vernehmungsprotokoll Weißpflogs vorgelesen.

Ich gestehe die Entwendung der in der Anzeige [...] sowie im Protokolle [...] aufgeführten Gegenstände zu. Dagegen weiss ich von einer Brieftasche und von Waschseife nichts. Kinderwagen und Schirmlampe habe ich verkauft. Die Brille mit Futteral, die beiden Geldtäschchen und die Dietriche sind unter meinen Effecten und mir von Herrn Staatsanwalt schon einmal vorgelegt worden. Dasselbe ist der Fall mit dem im Engelhardtschen Kegelschub von mir entwendeten Cigarrenpfeifchen und dem Handtuche.

Man hielt dem Beschuldigten die Aussage Krauses und Feistels vor, worauf er erklärte:

Was Krause in Bezug auf die falschen Vorspiegelungen, mittels deren ich von ihm die Summe von 30 Thalern 25 Groschen erlangte, gesagt hat, ist richtig. Ich erkenne überhaupt seine Aussagen mit der von mir bei meiner vorgestern erfolgten Vernehmung erwähnten Modification als richtig an. Dasselbe ist auch der Fall mit Feistels Aussagen. Ich gebe nämlich zu, mich der Festnahme durch die Drohung, mit der von mir vorgehaltenen Pistole schiessen zu wollen, widersetzt zu haben. Dagegen verneine ich, daß ich mich durch diese Drohung im Besitze des durch Betrug erlangten Geldes habe behaupten wollen. Ich habe auch alles Silbergeld weggeworfen und nicht etwa 20 Groschen behalten.

Bemerken muss ich noch, dass das mir von Krause eingehändigte Geld nur in 30 Thalern bestanden hat, nämlich in 23 Thalern Cassenbillets und 7 Thalern Silbergeld.

Das bei mir geführte Pistol war nicht geladen.

Auch die Aussagen Johann Gottlieb Schreiers wurden May erneut vorgelesen, die er ebenfalls als zutreffend anerkannte:

Ich erkenne die Aussagen Schreiers als richtig an. Ich wiederhole mein Geständnis, das ihm entwendete Pferd samt Reitpeitsche, Trense und Halsriemen in der von ihm angegebenen Weise entwendet zu haben. Voigt hatte mich noch nicht bezahlt. Ich machte mich schnell aus dem Staube, weil ich mich verfolgt wusste.

Die Vernehmung wurde mit einem Befragen zur Person abgeschlossen. Nach Erfassen der persönlichen Angaben wurde dem Beschuldigten eine letzte Gelegenheit zu einer Einlassung gegeben. May verzichtete darauf. Anschließend verbrachte man ihn wieder in seine Haftzelle zurück. Das Untersuchungsverfahren war somit beendet. Es folgte der Eröffnungsbeschluss des Hauptverfahrens gegen Karl May vor dem Bezirksgericht Mittweida. Während der Untersuchungshaft verfasste May vermutlich das an den Atheismus Ludwig Feuerbachs (1804-1872) erinnernde Fragment Ange et Diable.

Mittweida, im Tal der Tschopau gelegen, zählte 1870 ca. 8.800 Einwohner und war auch Sitz des Bezirksgerichts Mittweida, eines von 19 sächsischen Bezirksgerichten, dem die Gerichtsämter Mittweida, Hainichen, Nossen, Waldheim, Burgstädt, Rochlitz, Penig, Hartha und Geringswalde angehörten. Bezirksgericht und Gerichtsämter lagen im Zuständigkeitsbereich des Leipziger Appellationsgerichts. Das Bezirksgericht Mittweida wurde am 13. April 1870 Schauplatz einer der düstersten Stunden im Leben Karl Mays. An jenem Tag fand die Hauptverhandlung168 über alle seine seit dem 29. März 1869 verübten Delikte statt. Das Gericht setzte sich zusammen aus dem Richter Direktor Georg Hermann Wirthgen, Gerichtsrat Robert Alexander Lincke und Ferdinand Alfred [?] Leonhardt. Die Entscheidung lautete:

Urteil

des Königl. Bezirksgerichts Mittweida

vom 13. April 1870

In der Untersuchung wider Karl Friedrich May erkennt auf Grund der heute stattgefundenen öffentlich mündlichen Verhandlung das Königl. Bezirksgericht zu Mittweida für Recht:

daß Karl Friedrich May wegen einfachen Diebstahls, ausgezeichneten Diebstahls, Betruges, und Betruges unter erschwerenden Umständen, Widersetzung gegen erlaubte Selbsthilfe und Fälschung bez. mit Rücksicht auf seine Rückfälligkeit [...] mit Zuchthausstrafe in der Dauer von 4 Jahren zu belegen, auch die aufgelaufenen Untersuchungskosten abzustatten schuldig ist.

Mittweida, am 13. April 1870

Das Königl. Bezirksgericht.

(gez.) Wirthgen, Lincke, Leonhardt

Entscheidungsgründe

Der Angeklagte Karl Friedrich May, geb. 25. Februar 1842 in Ernstthal, Sohn eines dortigen noch am Leben befindlichen Webers, hat, wie von ihm selbst angegeben wurde, eine nicht gewöhnliche Erziehung genossen und ist auf den Seminarien zu Waldenburg und später zu Plauen zum Lehrer gebildet worden. Nach beendetem Kursus und nach beendigter Prüfung zum Schulamtskandidat ist der Angeklagte gegen Ende des Jahres 1861 als Hilfslehrer in Glauchau und bald darauf als Lehrer an der Fabrikschule zu Alt-Chemnitz angestellt worden.

Bereits im Jahre 1862 hat indes May den Verlust dieser Stellung dadurch verschuldet, daß er einen gemeinen Diebstahl verübte und eine bei dem Gerichtsamt Chemnitz ihm zuerkannte 6 wöchige Gefängnisstrafe vom 6. September bis 20. Oktober 1862 verbüßt hat.

Gleicher Gestalt ist der im Jahre 1865 wegen im Jahre 1864 unter erschwerenden Umständen verübten gemeinen Betruges bei dem Bezirksamt Leipzig geführte Prozeß und unter Berücksichtigung seiner Rückfälligkeit ist er zu 4 Jahren 1 Monat Arbeitshaus verurteilt worden und hat diese Strafe vom 14. Juni 1865 ab, jedoch infolge eingetretener Begnadigung nur bis zum 2. November 1868 verbüßt.

Dies alles ist durch die dem Angeklagten in der Hauptverhandlung vorgehaltenen auf dem den Akten vorgehefteten Personalbogen ersichtlichen amtlichen Skizzen und durch die bezüglichen Zugeständnisse des Angeklagten tatsächlich festgestellt worden.

Kaum aus der Strafanstalt zurückgekehrt, hat der Angeklagte seine verbrecherische Tätigkeit aufs neue begonnen und eine Reihe von Verbrechen verübt, wegen deren er anderweit zur Untersuchung gezogen wurde, welch letztere in der am 13. April 1870 stattgefundenen Hauptverhandlung zum Abschluß gelangt ist.

Nach den in solchen von dem Angeklagten abgelegten umfassenden und glaubhaften, auch mit den sonstigen ihm vorgehaltenen und von ihm ausdrücklich als richtig anerkannten Erhebungen übereinstimmenden Zugeständnissen ist folgendes als tatsächlich festgestellt zu betrachten.

[Wiedergabe der Einzeltaten]

VIII.

Bei der am 2. Juli erfolgten Arretur des Angeklagten sind in dessen Besitz zwei Schriftstücke vorgefunden, welche, mit Nr. 25 und 26 bezeichnet, in der Hauptverhandlung vorgelegen haben und welche der Angeklagte rekognosziert und geständig in der Absicht gefertigt hat, um davon bei Ausführung seiner Betrügereien und Schwindeleien Gebrauch zu machen. Das eine dieser Schriftstücke, mit Nr. 25 bezeichnet, trägt die Aufschrift „Polizeiliche Legitimation“ und die gefälschte Unterschrift:

Dresden, am 19. Juni 1869

Dr. Schwarze

Generalstaatsanwalt

und soll dem Inhalte nach den Inhaber zu Recherchierungen nach falschem Papier- und Silbergeld ermächtigen, während das zweite Schriftstück Nr. 26 die Ueberschrift:

„Akta betr. In Sachen der Erbschaft des Partikuliers ...“ und folgende Unterschrift trägt:

Dresden, am 24. Mai 1869

Vereinigtes deutsch-amerikanisches Konsulat

G. D. Burton

Amerikanischer Generalkonsul

Heinrich v. Sybel

Sächsischer Generalkonsul.

Der Inhalt dieses Schriftstückes bezieht sich auf die Erbschaft eines in Cincinnati angeblich verstorbenen Partikuliers, dessen Name jedoch noch offen gelassen wurde und auf einen angeblich von dem Dr. Schaffrath nach den unbekannten Erben haftbar erlassenen öffentlichen Ausruf.

Daß der Angeklagte von diesen Schriftstücken irgendwie Gebrauch gemacht habe, ist von ihm in Abrede gestellt, ihm auch nicht nachgewiesen worden. Es fällt daher dem Angeklagten insoweit das Verbrechen der Fälschung offensichtlicher Urkunden im Sinne der Vorschriften Art. 311, Abs. 2 revid. Strafgesetzbuchs zur Last.

Bezüglich der Abmessung der von dem Angeklagten verübten Verbrechen halber verwirkte Strafen hat der Gerichtshof zunächst die wiederholte Straffälligkeit zu berücksichtigen gehabt, dem mehrfach vorhandenen Ersuchen aber unter dem Umstande, unter dem Ersatzleistung von den Verletzten verlangt wurde, einigen Wert nicht beilegen können und übrigens den für angemessen erachtet, von der Bestimmung Art. 2993 revid. Strafgesetzbuchs soweit es tunlich ist, Gebrauch zu machen.

[Berechnung der Strafen].169

Da man May nicht nachweisen konnte, dass sein Doppel-Terzerol sowohl bei seiner Verfolgung am 10. April 1869 als auch bei seiner Verhaftung am 2. Juli 1869 geladen gewesen war, entfiel eine Bestrafung wegen Bedrohung mit Mord nach Art 204 des SächsStGB, der eine Arbeits- oder Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren vorsah. Die Schadensumme betrug insgesamt 106 Taler, 12 Neugroschen und 3 Pfennige – eine bescheidene kriminelle Ausbeute. Karl Mays Pflichtverteidiger, der Advokat Karl Hugo Haase (1827-1873) aus Hainichen bei Mittweida, legte pflichtgemäß Berufung gegen das Urteil ein. Das Berufungsschreiben spiegelt die Lustlosigkeit und das Desinteresse des Routineanwalts wider:

Die dem Angeklagten in erstinstanzlicher Erkenntniß zuerkannte Strafe halte ich nur deßwillen für zu hoch, weil nicht sowohl Schlechtigkeit und Böswilligkeit den Angeklagten zu den Verbrechen getrieben zu haben scheinen, als vielmehr grenzenloser Leichtsinn und die angeborene Kunst, den Leuten etwas vorzumachen und daraus Gewinn zu ziehen. Die ganze Persönlichkeit des Angeklagten machte in der Hauptverhandlung den Eindruck eines komischen Menschen, der gewissermaßen aus Übermuth auf der Anklagebank zu sitzen schien. Und auch in den Acten kennzeichnen sich die meisten seiner Verbrechen in ihrer Ausführung mehr als leichtsinnige Streiche wie als böswillige Verbrechen, wennschon ich anerkenne, daß der Angeklagte ein gemeinschädliches Individuum ist [...]. Hiermit glaube ich, das Wenige, was für den Angeklagten spricht, herangezogen zu haben [...].170

Diese Einschätzung eröffnet die Vermutung, dass May seinen eigenen Gerichtsverhandlungen ohne besondere Ernsthaftigkeit beiwohnte. Auch sein Romanwerk zeigt später häufig groteske, aberwitzige Verhandlungen. Während der Ich-Erzähler fehlerhaften Anschuldigungen meist souverän entgegentritt, verwandeln sich die Richter in burleske Karikaturen.

Ein Höhepunkt der absurden Gerichtsszenen im May’schen Werk findet sich Im Reiche des silbernen Löwen II (heute Bd. 27, Bei den Trümmern von Babylon), wenn Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar als Angeklagte der Verhandlung auf den Rücken ihrer Pferde beiwohnen:

„Der Herr Vorsitzende hatte sich unser Erscheinen vor seinen Schranken ganz anders gedacht. Er sah uns aus weit geöffneten, erstaunter Augen an und rief uns zornig zu:

‚Wie könnt ihr es wagen, zu Pferd und bewaffnet vor uns zu erscheinen! Herunter von den Pferden und weg mit euren Waffen!‘

‚Ich halte es für besser, dass wir sitzen bleiben‘, antwortete ich in ruhigem Ton.

‚Es ist euch hier keine eigene Meinung gestattet, ihr habt nur zu gehorchen!‘, entgegnete er in demselben befehlenden Ton wie vorher.

‚Wir sind ja gehorsam, und zwar gerade indem wir sitzen bleiben. Wir gehorchen nämlich der Notwendigkeit.‘

‚Was ist das für eine Ausrede? Ich verstehe dich nicht. Sprich deutlicher!‘

‚Wenn meine Vermutung richtig ist, hat man dir von unsern Pferden erzählt?‘, fragte ich.

‚Natürlich! Diese Bestien sind es ja, wegen deren wir euch wahrscheinlich das Todesurteil sprechen werden!‘

‚Wir können diesem Urteil vom Sattel aus ruhig entgegensehen. Stiegen wir aber ab, so könnte leicht etwas geschehen, was euch den Stoff zu einer neuen Anklage gäbe.‘“ 171

Dieses Verhalten markiert auf verschiedenen Ebenen vor allem eines: Distanz zum Geschehen. Im realen juristischen Alltag sitzt der Angeklagte bei seiner Vernehmung – das war auch schon zu Mays Strafzeiten so – in einer untergeordneten Sitzposition. In den meisten Gerichtssälen rangieren die Richter auf einem kleinen Podest, also höher als der Angeklagte. In dieser Romanszene ist das anders: Kara Ben Nemsi und Hadschi Halef Omar sprechen von oben herab – und zwar nicht nur bildlich, sondern auch wirklich – zum Gericht und sie werden diese Distanz im entscheidenden Augenblick dazu nutzen, sich durch einen kühnen Sprung über die Mauer von der Gerichtsverhandlung zu entfernen. Karl May äußerte sich außerhalb seiner Romanwelt meist positiv über den Richterstand und die Vorzüge der deutschen Justiz:

„Ich habe keinen einzigen Richter kennen gelernt, auch unter denen, welche gegen mich entschieden, dem ich einen Vorwurf machen könnte. Die zahlreichen Prozesse, zu denen meine Gegner mich förmlich zwingen, geben mir reichliche Gelegenheit, Erfahrungen zu machen, und ich muß sagen, daß ich alle diese Herren, sowohl Straf- als auch Zivilrichter, nur hochachten kann.“ 172

Aber wenn auch May keine offene Kritik an der deutschen Justiz aussprach, so nutzte er seine Erzählungen dennoch indirekt, indem er seine Erfahrungen und Ansichten auf die türkische Rechtspflege transferierte. Eine andere Form kritischer Auseinandersetzung mit der Justiz war dem vorbestraften Autor des katholischen Hausschatzes zu jener Zeit vermutlich als zu gewagt erschienen. Auf diese geschickte Weise teilte May dennoch seine Vorstellungen von Justiz und Gerechtigkeit mit.

Das Sächsische Oberappellationsgericht Dresden wies in seiner Entscheidung vom 16. Mai 1870 die Berufung gegen das erstinstanzliche Urteil ab.173