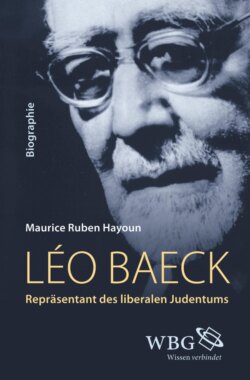

Читать книгу Léo Baeck - Maurice Ruben Hayoun - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Der 200. Geburtstag Moses Mendelssohns: eine Hommage von Leo Baeck

ОглавлениеAls er dem berühmten Ahnherrn des deutschen Judentums seine Hommage widmete, eines Judentums, das sein eigenes war und wofür er Verantwortung trug, spürte Leo Baeck die tiefe Heiligkeit der Zeremonie und die Verpflichtung der deutschen Juden gegenüber dem, der alles geopfert hatte, damit sie besser leben, sich besser fühlen und in ihre Umgebung integrieren konnten. Für Baeck ging es darum, die bestehenden Beziehungen zwischen einer außergewöhnlichen Persönlichkeit wie Mendelssohn und seiner Epoche, dem Jahrhundert der Aufklärung, in der preußischen Hauptstadt zu untersuchen. Drei Punkte bilden hierbei sein Gerüst. Wir befinden uns im Jahr 1929, seit 1912 ist Leo Baeck Rabbiner der preußischen Hauptstadt und gerade auf dem Gipfel seines Ruhmes angelangt.

Er fragt sich, ob Mendelssohn Geschichte gemacht habe, indem er sich auf sie stützte, um sie dann in die von ihm gewünschte Richtung zu bewegen, oder ob es die Geschichte, die Umstände gewesen seien, die die Existenz eines Mendelssohn begünstigt hätten. Baeck verzichtet auf ein verklärendes Panegyrikon und wählt die zweite Lösung: Mendelssohn, so schreibt er, habe keine ausreichend starke Persönlichkeit besessen, um seine Zeit zu verändern, ihr sein Siegel aufzudrücken und alle seine Kräfte auf deren Zukunft zu setzen. Es seien die historischen Umstände gewesen, die ihm den Weg vorgegeben hätten. Es habe einen Mendelssohn gebraucht. Auch wenn dieses Urteil ein wenig hart ist, so ist es doch begründet: Hatte nicht ein feinsinniger Mann wie Franz Rosenzweig (gest. 1929) Mendelssohn vorgeworfen, sich der Causa des Judentums erst 1769, nach seinem vierzigsten Lebensjahr, wirklich zugewandt zu haben, im Zuge des Streits mit Johann Kaspar Lavater? Die Bescheidenheit Mendelssohns ließ ihn sein Profil verwischen und im christlich geprägten Europa nicht zu einer leuchtenden Gestalt werden, in einem Europa, das die Juden tolerierte, ihnen aber nicht dieselben Bürgerrechte zugestand wie anderen. Schrieb er nicht selbst, er habe nicht das Zeug zum Athleten, weder moralisch noch physisch?

Mendelssohns Charakter ist geprägt von Vorsicht, Umständlichkeit und Klarheit, was man besonders an seinem Schreibstil erkennt. Leo Baeck zitiert den Dichter Grillparzer, der zwischen einem ganz oben stehenden Goethe und einem Schiller unterschied, der sich damit begnüge, nach diesen Höhen zu streben. Mendelssohn würde mehr dem ersten als dem zweiten ähneln. Aus diesem Grunde konnte er von den Idealen des Jahrhunderts der Aufklärung geformt werden, eines Jahrhunderts, welches für seinen Glauben an den Fortschritt und die unendliche Fähigkeit des Menschen zur Vervollkommnung geschätzt wurde. Viele Zeitgenossen haben sich über den Konservatismus Mendelssohns gewundert, der sich doch als großer Denker von den jüdischen Praktiken hätte befreien und seine Zeit entsprechend hätte beeinflussen können: Stattdessen hat er sich konstant geweigert, dies zu tun. Sein erklärter Feind Hamann hat ihn sogar als Stockjuden bezeichnet.

Für Leo Baeck stand Mendelssohn nicht nur im Einklang mit seiner Epoche, sondern befand sich auch in einer Osmose mit seiner Wahlheimat Berlin, deren Gründung und vor allem deren erstaunliche Entwicklung so sehr auf Beiträgen von außen her beruhen. Baeck, der selbst aus den östlichen Regionen Deutschlands nahe Polen stammte, wusste die Gastfreundschaft einer Stadt, die die Fremden anzuziehen und zu halten vermochte, zu schätzen: französische Calvinisten, slawische Emigranten, Angehörige von Nachbarstaaten, alles Menschen, die sich in Berlin niederließen, um dort die Entfaltungsmöglichkeiten vorzufinden, die ihnen woanders fehlten. Nicht zu vergessen die Juden selbst: Mendelssohn verdankte seinen Umzug nach Berlin einer königlichen Gunst, die ihn von einer exorbitanten Steuer dispensierte. All diese Menschen mit so unterschiedlicher Herkunft und Glaubensrichtung hatten aus der preußischen Hauptstadt ein Zentrum gemacht, in dem sich die Kulturen kreuzten. Baeck, der seine Doktorarbeit über den Einfluss der Philosophie Spinozas in Deutschland schrieb, legte dar, dass die ersten Denker, bei denen man von einer Rezeption sprechen könne, aus Berlin stammten.

Letztendlich hat Berlin Mendelssohn geprägt und dieser hat es ihm sehr gedankt. Leo Baeck zitiert französische Zeitgenossen, die ihn als „Herrn Moses aus Berlin …“ bezeichneten.

Im Deutschland des 18. Jahrhunderts gab es zwei große Strömungen, die bereits genannte Aufklärung und den Pietismus. Ungeachtet ihrer Unterschiede verfolgten beide intellektuelle Strömungen dasselbe Ziel: das Individuum aus den Zwängen der religiösen Orthodoxie und aus dem politischen Absolutismus zu befreien. Wie so viele andere, zum Beispiel Johann Georg Hamann, Friedrich Heinrich Jacobi oder Johann Kaspar Lavater, wollte der jüdische Philosoph beide Strömungen in sich vereinen, um in den Rang eines in jener Zeit so begehrten Weltweisen zu gelangen. Im Unterschied zu Franz Rosenzweig, der zugab, dass es bei ihm nur ein Nebeneinander von Judentum und Deutschtum gegeben habe, strebte Mendelssohn nach einer wahrhaften Symbiose, einer organischen Einheit dieser so verschiedenartigen Elemente. Indem er dies tat, bahnte Mendelssohn den kommenden Generationen den Weg. Doch konnte sein historisches Denken sich nicht in eine visionäre, prophetische Intuition verwandeln und nicht voraussehen, was eineinhalb Jahrhunderte nach seinem Tod geschehen würde.

Als Gründungsvater des modernen Judentums war er der Erste, der zwischen der jüdischen Identität und der europäischen Kultur eine Symbiose verwirklichte. Durch seine mutige Handlungsweise holte er die Juden seines Landes aus dem Mittelalter heraus. Durch sein eigenes Beispiel zeigte er ihnen, wie man im zeitgenössischen Europa Jude sein und bleiben konnte. In seinen Augen schlossen sich Moderne und Judentum nicht aus. Natürlich war die Versuchung groß, die Ecken zu schleifen, die Unebenheiten auszuradieren, um das Judentum in eine Form zu gießen, die ihm die Kultur der Umgebung auferlegte. Doch Mendelssohn ist ihr nicht erlegen, hat weder die jüdischen Besonderheiten noch die Treue zum Glauben der Ahnen dem Zeitgeist geopfert. Ganz im Gegenteil wollte er, und das mit Erfolg, zeigen, dass der jüdische Glaube Reichtümer in sich birgt, die sich an die Zeitumstände anpassen können und dabei dennoch authentisch bleiben. Das war sozusagen der Einsatz seiner (deutlich gewonnenen) Wette, als er den Pentateuch in die deutsche Sprache übersetzte. Ein solches Werk erlaubte es den Söhnen des Ghettos, sich sprachlich zu festigen, ohne den Anschein, dass sie auf einen Teil von sich selbst verzichten wollten.

Die andere Falle, die Mendelssohn geschickt vermied, bestand darin, sein Judentum in einer Art universaler Verbrüderung in vage Konturen aufzulösen. Das Judentum hatte immer eine besondere Botschaft, und Mendelssohn gelang es, sie zu bewahren. Dank der Verdienste dieses großen Mannes, so sagt Baeck, sei die jüdische Gemeinschaft besonders in Berlin zur Erbin, ja sogar zur Hüterin der Ideale der Aufklärung geworden, nämlich der Güte, der Liebe, der Hoffnung, der Menschlichkeit und des Vertrauens.

Der Ton Baecks beginnt zu beben, wenn er sich fragt, was Berlin ohne seine Juden wäre, aber auch, was die Juden ohne Berlin wären. Das Ergebnis wäre eine für beide nachteilige Verarmung gewesen. Zum Schluss unterstreicht Baeck, dass Mendelssohn das Schicksal der Juden Europas mit dem Schicksal Preußens und Deutschlands verknüpft habe. Davon ausgehend habe er die deutsche Kultur und Sprache zum Medium der Wissenschaft des Judentums gemacht – die typisch germanische, historisch-kritische Methode. Diese Wissenschaft sei tief in jeder Suche nach jüdischer Identität verankert und habe die nationalen Grenzen weit überschritten. Damit habe sie dazu beigetragen, auch außerhalb Deutschlands einen wahrhaft germanischen Kulturbereich zu schaffen.

Und all dies verdanken wir Mendelssohn.