Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 16

На сайте Литреса книга снята с продажи.

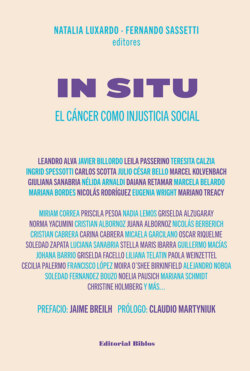

La organización del libro

ОглавлениеLa conjunción de objetivos específicos y metodologías diversas significará un verdadero desafío para que los investigadores puedan articular los resultados en un único cuerpo coherente.

Evaluadora o evaluador anónima del proyecto del INC, 2017

Acordamos con quien haya evaluado nuestra investigación en que esta construcción de un corpus coherente fue el principal desafío al que nos enfrentamos, entre tanta diversidad de… todo. En este último apartado simplemente mostramos cómo lo hicimos inteligible a partir de determinada estructura expositiva que, obviamente, no es la cronológica ni la única que hubiera sido posible, como quedó evidenciado en los múltiples reagrupamientos que fuimos haciendo y descartando (por escalas y niveles, por lugares, etc.).

Nuestra intención con esta investigación es mostrar la necesidad de incluir estos enfoques, perspectivas, métodos, actores para poder empezar a achicar las desigualdades en el cáncer, y que las estrategias del control de este todavía no están contemplando. Más que una investigación, es un enfoque de salud pública el que desarrollamos en este libro. Por eso, decidimos que la presentación de los resultados debía ser temática por la contundencia y consistencia de las distintas miradas posibles sobre un mismo aspecto, agrupando las distintas capas de evidencia –porque así las consideramos desde estas epistemologías– que son posibles y a veces son ignoradas o desconocidas, aunque cada una de ellas permite abordar y entender una parte del fenómeno relativo a la desigualdad, en las distintas escalas y niveles en los que pudimos abordar la cuestión como una primera aproximación que también requirió la construcción de un enfoque específico. Las desigualdades en el cáncer siempre estuvieron de fondo, pero no siempre aparecieron, como sucede en varios capítulos, que igualmente están dando cuenta de los condicionantes que pueden llevar a esta enfermedad, por ejemplo, a través de las exposiciones. Esta relación no fue forzada, y presentamos capítulos que parecieran no tener nada que ver, aunque en los capítulos teóricos sobre inequidades en cáncer se muestra.

La organización del libro se compone de once secciones. Salvo dos capítulos en los que invitamos a académicos externos para dar cuenta de alguna parte del fenómeno que había quedado insuficientemente tratada, todo el libro es el resultado de la investigación.

En la primera parte situamos el campo de discusión del que partimos. Como una suerte de estado del arte, en el primer capítulo se expone el panorama del devenir que ha tenido en la agenda de la salud pública y la salud colectiva el tema de las desigualdades sociales e inequidades de la salud, así como, en el segundo, los modelos que se utilizan para medirlas. El capítulo de Christine Holmberg profundiza en la medicina social europea, especialmente en la influencia de Rudolf Virchow. Esta parte se cierra con el capítulo sobre inequidades y desigualdades en cáncer en el que está la fundamentación del título de este libro.

En la segunda parte, “Definiendo una estrategia”, realizamos la delimitación del campo empírico, primero brindando coordenadas teóricas y metodológicas “paraguas” (cada capítulo especifica lo realizado en detalle) que es complementado con el capítulo centrado en epistemologías colaborativas de Alejandro Noboa, Natalia Luxardo y Eryka Torrejón. Esta sección se cierra con los recortes territoriales realizados por la geógrafa Eugenia Wright.

La tercera parte, “Modos de vida y reproducción social en periferias urbanas”, se inicia desde la economía política con el análisis de Mariano Treacy y en escalas y niveles mayores que después ya no retomamos. Continúa con un capítulo centrado en las formas de ganarse la vida en un basural a cielo abierto y lo cierra el capítulo colaborativo, el de Julio César Bello, Cristian Enrique Albornoz, Oscar Alberto Riquelme, Cristian Gonzalo Cabrera y Nicolás Berberich, con sus experiencias de vida. Nos interesa complejizar la mirada sobre las condiciones de vida y de trabajo diario.

En la cuarta parte, “Vulnerabilidades y fortalezas de los territorios”, Leila Passerino y Teresita Calza brindan algunas claves teóricas aplicadas empíricamente en el trabajo de campo que permiten mostrar otras formas de acercarse a las comunidades, desde una salud colectiva con presencia en los territorios. Luego se aborda específicamente el circuito de reproducción social de un grupo social particularmente vulnerable en tales territorios estigmatizados –adolescentes y jóvenes–, que no puede disociarse del capítulo sobre el trabajo en basurales para entender cómo se van acumulando exposiciones en el transcurso de la vida de estos jóvenes. Para terminar de reconstruir las lógicas de estos territorios se suman tres capítulos colaborativos: uno realizado por personas que promovieron una organización social (CAAC); el siguiente, por un grupo de mujeres que son preventoras de adicciones en el CAAC y el último, por otro grupo de mujeres que brindan la merienda a los chicos del lugar.

En la quinta parte, “Procesos de deterioro/fragilización y de protección en comunidades periurbanas, rurales y semirrurales”, comenzamos con barrios de pescadores en la ciudad de Diamante y la situación de precariedad laboral que atraviesa este grupo social, capítulo que se encuentra “cortado” por la profundización durante el trabajo de campo de una falla geológica de la zona (grieta). En el siguiente capítulo Leandro Alva da cuenta, desde una perspectiva abierta a múltiples modalidades de expresión, de aspectos sobre la vida, enfermedad y muerte en parajes rurales, en su doble condición de oriundo del lugar y de enfermero comunitario. El último capítulo de esta parte, de Leila Passerino y Leandro Alva, aborda los modos de vida y las claves importantes de considerar en políticas para el control del cáncer en el primer nivel de atención en estas aldeas agrícolas de Diamante: tradiciones culturales, poblaciones envejecidas, migrantes.

La sexta parte, “Entre amenazas y determinaciones: desafíos en estudios del cáncer y su relación con el medio ambiente”, la inician Natalia Luxardo y Leandro Alva con “Centinelas comunitarios: de los datos del territorio a los datos epidemiológicos”. Este capítulo es un análisis de las potencialidades de saberes que desde el territorio están monitoreando las influencias de distintas amenazas mediombientales sobre la salud de las personas pertenecientes a esas comunidades.

El siguiente capítulo de esta sección es realizado por el grupo de investigadores invitados por su experticia temática en cuestiones de justicia ambiental conformados por Mariana Schmidt, Melina Tobías, Gabriela Merlinsky, Virginia Toledo López, Ezequiel Grinberg, ya que además de dedicarse a medio ambiente tenían un recorte de estudio en zonas rurales de Entre Ríos.

La séptima parte, en rigor, es la que se centra en el sistema de salud (externamente) como objeto de indagación en sí mismo –y no como posición desde, tal como pasaba en los capítulos anteriores–. Fernando Sassetti, Ingrid Spessotti, Liliana Telatin y Noelia Pausich describen desde indicadores estándares los centros que formaron parte del primer nivel de atención. En el capítulo que sigue, Mariana Bordes, Fernando Sassetti, Leandro Alva y Javier Billordo se concentran en claves de lectura para analizar al personal sanitario desde la sociología de las profesiones.

La octava parte, “Sistemas de información en salud en el primer nivel para achicar la brecha”, lo conforma una trilogía encabezada por un capítulo a cargo de Fernando Sassetti, Cecilia Palermo y Natalia Luxardo, que va desde un primer acercamiento más general de los sistemas de información en salud hasta llegar a los que existen específicamente para la vigilancia del cáncer. Por el componente aplicado de la ingeniera, y en consonancia con el marco teórico que nos guía que considera la necesidad de conocer para transformar también en el corto plazo, como nota Paul Farmer para la medicina, este último capítulo se dedica a una experiencia de intervención concreta en centros de salud a través de la aplicación de un software que facilita registros y recuperación de datos para una mirada integral de las personas que se atienden.

“Epidemiología del cáncer” conforma la novena parte, integrada por el capítulo de Guillermo Macías, que da cuenta de la incidencia y mortalidad del cáncer en Diamante, y el de Marcela Belardo, Fernando Sassetti y Javier Billordo, que analiza una política de tamizaje de colon para el control del cáncer también en Diamante.

La anteúltima parte, “Fisuras en políticas de tamizaje: lo que la salud pública no está mirando”, está conformada por un capítulo de Natalia y Diego Luxardo que revisa las explicaciones que existen en la literatura para dar cuenta de los fracasos en las adherencias del cáncer cervicouterino, incorporando una lupa distinta para pensar que aporta Diego desde la filosofía y que intenta quebrar consistencias argumentales aparentemente “cerradas y cientificistas”. En el siguiente capítulo estas fisuras en las estrategias son explicadas desde claves de la antropología política de la salud y es en el que empíricamente intenta mostrarse cómo las desigualdades estructurales son responsables de las muertes por cáncer de cuello de útero, en este caso.

La última parte, “Imágenes, sonidos y otras estéticas como puente hacia las comunidades”, la encabezan Marcel Kolvenbach y Soledad Fernández Bouzo reflexionan desde coordenadas éticas, teóricas y metodológicas sobre la realización del llamado “cine documental” en el marco de investigaciones con comunidades vulnerables. En este capítulo, además, Kolvenbach (realizador del documental In situ: inequidades, cáncer y salud desde experiencias de investigación colaborativas, que se desarrolló en el marco de la investigación que estamos presentando) detalla algunos aspectos sobre su trabajo. En el siguiente capítulo se aborda la experiencia en esta investigación del artista plástico Nicolás Rodríguez y sus múltiples producciones con las comunidades.

Queremos aclarar que hubo capítulos que terminaron de ser redactados en medio del contexto de las medidas de aislamiento social ante la pandemia de covid-19. La escritura de esos capítulos y el trabajo de emergencia social y sanitaria con las comunidades a las que pertenecen los autores en su doble rol (en la investigación y en la gestión institucional) fueron simultáneos. A diferencia de otros capítulos en los que el tiempo de escritura pudo preservarse “puro” para tal fin, los capítulos de Billordo et al. y Alva fueron solapados con intervenciones y demandas que, además de las de siempre, enfrentaron la emergencia de esta crisis sanitaria y social.

Como dijimos, con excepción de tres capítulos, todos los demás que componen este libro derivaron orgánicamente de un proceso de investigación que constituyó una totalidad; ahí tienen su lógica central, que es la que presentamos en esta publicación. No obstante, por los tiempos y demoras características de este tipo de procesos (que en este caso llevó cinco años), debido a las exigencias puntuales del campo académico fue necesario someter al escrutinio de pares resultados aunque fueran parciales. De manera que varios de estos capítulos han sido publicados en revistas académicas de manera parcial o total. En cada uno de esos casos, hay una referencia al pie de página especificando esta condición dual.6

Una última aclaración: en este libro intentamos evitar el lenguaje sexista. Sin embargo, como somos un colectivo de más de cincuenta personas, que no siempre coincidimos en la forma de reemplazar tal lenguaje (poniendo la palabra en femenino y en masculino, usando la letra “e”, la “x” o el arroba para evitar binarismos, etc.), respetamos que en cada capítulo se utilice la manera que les era habitual para los autores y autoras, así como también respetamos la necesidad notada en las correcciones editoriales de una narrativa fluida. En determinados casos en los que no se pudo evitar usar el plural en masculino, se subraya la intencionalidad no sexista de este colectivo.