Читать книгу In situ. El cáncer como injusticia social - Natalia Luxardo - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

PREFACIO

El “ángel de la bicicleta” avanza en la salud colectiva

ОглавлениеJaime Breilh*

La vida planetaria se encuentra colgando de un hilo. El siglo XXI es la expresión paradójica de un contraste hiriente entre la mayor disponibilidad de recursos económicos y científico-tecnológicos que haya jamás dispuesto la humanidad, por una parte, pero por otra la global insatisfacción de necesidades y derechos sociales y culturales. El incontenible avance de una violenta inequidad y de una civilización individualista centrada en el consumo ha hecho crecer modos de vivir malsanos, espacios peligrosos, contaminados, y grandes colectividades vulnerables.

A contracorriente con los discursos políticos de un supuesto progreso, la economía neoliberal, con su fe absoluta en la optimización productiva y en el papel del mercado como el distribuidor óptimo, se ha construido sobre la base de una distribución injusta de la riqueza, desmantelando los controles sociales sobre las corporaciones y el papel regulador del Estado sobre las grandes empresas. Nuestros pueblos, su gente llana, viven así inmersos en el reino de la codicia, donde se reproduce, en mil formas, el divorcio radical de la civilización actual con la democracia, el vivir saludable y la dignidad.

La salud colectiva y su brazo diagnóstico la epidemiología crítica surgieron hacia fines de la década de 1970 como una reacción de la academia y los movimientos sociales a esa economía de la muerte y su alienante civilización. Se plantearon como una contraherramienta para defender y repensar los modos de vivir, y para esclarecer las profundas amenazas que se han cernido siempre sobre las colectividades en campos y ciudades. Son una herramienta válida para repensar los fundamentos conceptuales y las bases culturales de la prevención y la promoción de la salud; son instrumentos para luchar por la vida en una civilización que la amenaza permanentemente.

La escalada incontenible de corporaciones multinacionales, que secuestran los territorios para instalar el extractivismo, produce efectos muchas veces irreversibles sobre la vida y la naturaleza, reduciendo cada vez más los espacios para el bienestar y la vida. La aceleración del proceso acumulación/concentración/exclusión implica el recrudecimiento de territorios urbanos y rurales de transformación malsana de los modos de vivir y deterioro creciente de los ecosistemas.

Los apetitos de una minoría sedienta por seguir acumulando y creciendo inconteniblemente han construido el mundo de los absurdos. Así, por ejemplo, más allá del discurso verde de las agroindustrias y de la minería, la verdad es que para estas megaempresas la biodiversidad es mal negocio, pues su renta diferencial crece sobre la base de la monotonía de los suelos, la monopolización de la tierra y la aplicación de un paquete tecnológico que contiene agrotóxicos e implica usos malsanos de las tecnologías. La supremacía de los grandes sobre las pequeñas economías campesinas familiares no solo saca del juego a quienes producen los alimentos para el mercado interno sino que cierra las posibilidades de impulsar la agroecología. Del mismo modo, otro mal negocio para los grandes es la equidad y la existencia de un pacto social, pues el sistema lucra de la desigualdad con una miopía irrefrenable. Al extractivismo petrolero-minero se ha sumado el extractivismo agrícola, y ahora incluso el extractivismo cibernético, que ha convertido nuestra vida íntima en una preciada mercancía que se genera en las redes y plataformas del cibernegocio en negocios cuyas contabilidades alcanzan niveles de lucro diario escalofriantes.

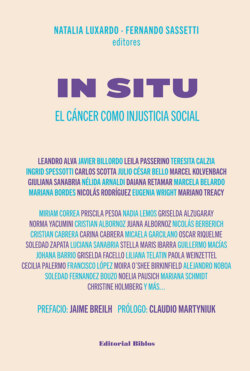

Como lo demuestran estudios recientes sobre la desigualdad, durante todo el siglo XX se ha expandido la brecha entre el crecimiento de la renta del capital privado respecto de todos los ingresos percibidos más el valor de la producción, con lo cual se están devorando las oportunidades de este siglo y del futuro.1 Es en este marco de realidad donde nos toca “hacer ciencia” y decidir sobre cuál es la investigación efectiva y ética. Es también en ese marco donde se proyecta este brevísimo comentario sobre esta valiosa obra, In situ: el cáncer como injusticia social.

En correspondencia con lo dicho, una primera y fundamental característica del estudio es su firme posicionamiento en una mirada crítica, integral, sobre la determinación social del cáncer, perspectiva que para consolidarse requirió un trabajo interdisciplinario, centrado además en la experiencia y dinámica social de las colectividades amenazadas. Como lo hemos explicado en otra parte, el cáncer es una expresión, en el organismo de las personas, de condiciones persistentes en el modo de vivir típico de algunas clases sociales en territorios definidos. Dichos patrones estructurados del modo de trabajar, de consumir, de construir nuestra identidad y formas de espiritualidad, de forjar organización y soportes colectivos y, finalmente, de tener relaciones metabólicas con la naturaleza determinan patrones de exposición y vulnerabilidad específicos, a lo largo de la vida de los colectivos. De ese modo, se generan condiciones que terminan expresándose en los cuerpos y en la salud mental de las personas.

Los modos de vivir, como mediadores de una sociedad de contradicciones, condicionan el juego dialéctico entre procesos saludables, que nos protegen, y otros procesos malsanos, que nos dañan. Una operación que se da en territorios concretos como los de la provincia argentina de Entre Ríos. Justamente la obra trabaja la dialéctica destructora del modo de consumir, de trabajar, de respirar y de comer rodeados de agrotóxicos o de residuos de la minería o de desechos del consumo urbano. Lo hace para explicar que en esos territorios del capital es donde se produce la determinación social de las neoplasias, las cuales pasan a constituir un tipo permanente de embodiment o encarnación de la vida social. Y es en ese juego dialéctico entre lo colectivo y lo individual, entre lo protector y lo destructivo, donde a los miembros de ciertas clases les toca vivir. Las clases subalternas lo hacen inmersas en abultados y violentos procesos destructivos, con escasas e insuficientes protecciones que generan la fisiopatología del cáncer y la inestabilidad genética correspondiente. Es el encuentro patogénico entre las relaciones sociales y los procesos fisiológicos y genéticos de los cuerpos. Es en este movimiento donde se rompe la estabilidad genética en los tejidos y terminan trastornándose los procesos energéticos y las reacciones bioquímicas que alteran las proteínas catalizadoras y las reacciones enzimáticas de la reproducción e inmunidad celular. El caldo de cultivo de las alteraciones metaplásicas se acumula en los modos de vivir más agresivos y expuestos, y con el tiempo terminan convertidas en cadenas genéticas promotoras o terminator que dislocan la reproducción celular trastrocándose en formas neoplásicas.

Es esta unidad esencial entre la vida biológica íntima y la vida social colectiva la que esconde la ciencia reduccionista, y es el principio fundamental que en cambio se perfila en investigaciones como la que estamos comentando. He ahí el valor de esta exploración in situ de todo lo que sucede en la hermosa y también triste provincia de Entre Ríos, territorio donde una riqueza natural de fertilidad rebosante, con los suelos más productivos del planeta y la mayor disponibilidad de recursos hídricos, termina convertido en escenario del cáncer y de otras derivaciones emparentadas, por obra y gracia de un sistema productivo voraz y miope, peligroso, en definitiva, para la vida humana y de los ecosistemas.

Una segunda e importante característica del estudio es su carácter interdisciplinario y su filosofía intercultural. Un significativo esfuerzo científico colectivo e interinstitucional cuyos principales actores han sido dos universidades, la Universidad de Buenos Aires (Facultad de Ciencias Sociales) y la Universidad Nacional de Entre Ríos (Facultad de Ingeniería); dos centros de investigación científica, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y el Instituto Gino Germani; el Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos (a través de los centros de salud de Diamante y Paraná) y, fundamentalmente, la organización social territorial Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario José Daniel Rodríguez.

El presente comentario busca destacar no solo la trascendencia de la obra para el conocimiento de una compleja problemática, sino también resaltar el espíritu intercultural y solidario con que fue elaborada. Un esfuerzo de avanzada que se apoya en una concepción crítica del conocimiento epidemiológico, pero sin encaramarse en una torre de marfil elitista, sino entrelazándose con la perspectiva, la experiencia y la sabiduría popular que es, en definitiva, la sabiduría y experiencia de las víctimas. Por eso decimos que con esta exploración se amplía el horizonte de conocimiento sobre lo que verdaderamente sucede en Entre Ríos. Es, en definitiva, para la Argentina, un eslabón de una ciencia epidemiológica que se ha puesto a rodar junto con el “ángel de la bicicleta”. Es una toma de posta que recrea la voz de Claudio “Pocho” Lepratti, porque con ella podemos decir ahora: “No contaminen, no destruyan, no nos amenacen, pues aquí hay solo un pueblo llano y profundo, con sus pibes, que está viviendo y trabajando por ese otro mundo posible”.

Tumbaco (Ecuador), 18 de marzo de 2020

* Jaime Breilh, Md. MSc. PhD. Exrector de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Director del Centro de Investigación y Evaluación de la Salud Colectiva (CILAB-Salud).

1. T. Piketty, El capital en el siglo XXI, Bogotá, FCE, 2015.