Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

WINDHOEK

ОглавлениеAn der Tankstelle lassen wir einen älteren Schwarzen zusteigen. Es beginnt leicht zu regnen. Wieder liegen rund 200 Kilometer vor uns. Ich setze mich ans Steuer, um zu üben. Alles ist neu: Der Einstieg ist hoch, der Fahrersitz auf der rechten Seite, das Zündschloss links, und der Schlüssel muss nach links gedreht werden. Der Blick durch das schmale Viereck der Windschutzscheibe ist so großartig, weil ich nur die Perspektive eines europäischen Mittelklasse-Wagen-Fahrers kenne...

Der Wagen kommt nur langsam auf Touren und macht einen fürchterlichen Krach. Die Motorhaube rüttelt auf und nieder, die Türen hängen luftig in ihren Rahmen und lassen frische Luft herein, die Scheibenwischer sind keinen Regen gewöhnt, und der blinde Rückspiegel dreht sich beharrlich verschämt zur Seite.

Ich hab mich auf diesen ersten Einsatz im Südwester Linksverkehr gefreut und ich genieße es auch. Zweieinhalb Stunden brauchen wir und überwinden eine Steigung von ungefähr 600 Metern. Gespannt beobachte ich den entgegenkommenden Verkehr – zunächst scheint es so, als habe es jeder auf einen Zusammenstoß abgesehen. Wenn ich einmal vor mich hinträume und es taucht urplötzlich jemand vor mir auf, so fährt mir ein richtiger Schreck in die Glieder. Aber der Linksverkehr funktioniert, und der Landrover lärmt zuverlässig mit 100 Stundenkilometern voran – 90 sind nur erlaubt.

Es ist schwül, ich habe Kopfschmerzen. Bei Okahandja, dem einzigen Ort an der Strecke, löst Jan mich ab. Eine Pavianherde überquert vor uns die Straße. Die schwarzbraunen Gesellen mit ihren vorgestreckten Kiefern und den engstehenden Augen haben es dabei nicht besonders eilig. Besonders die Größeren können die Geschwindigkeit des nahenden Autos gut einschätzen. Die bei uns sprichwörtliche Rötung der Pavianärsche ist bei diesen Affen nicht zu sehen. Nach und nach verschwinden die dunklen Flecken hinterm Farmzaun im Busch, nur die Nachhut sitzt noch halb im Gras verborgen und beobachtet uns scheinbar gleichgültig, während wir vorüberrattern.

Über breite, autobahnähnliche Straßen erreichen wir in der Dämmerung Windhoek: das Kraftwerk mit den zwei Schloten, das Hospital-Hochhaus von Katutura und links und rechts ein Teppich von Einfamilien-Wohnhäusern, der auch schon die vielen Berghänge bedeckt, von denen die Stadt umgeben ist.

Am nächsten Morgen entdecke ich, dass Windhoek auch eine City hat. An der belebten Kaiserstraße stehen Häuser mit zehn, zwölf Stockwerken, dazwischen eingekeilt ein paar Exemplare aus der deutschen Zeit, vom Hang herab schaut die Christuskirche. Denkmäler, Parkplätze, Anlagen. Vielrassiges Gesicht der Straßen: Elf ethnische Gruppen tummeln sich hier, ein faszinierendes Durcheinander von hässlich und schön, von weiß, braun und schwarz und allen möglichen Mischungen daraus. Kein äußerlich erkennbares Zeichen für Rassismus, für Hass, für eine gespaltene Gesellschaft. Selbstbewusst und gut gekleidet die meisten Farbigen, braun uniformierte Soldaten, meist ohne Waffen, die sich wie selbstverständlich in der Menge bewegen, die Herero-Frau, die in ihren bunten Kleidern aus kolonialer Zeit am Eingang des Kalahari-Sands-Hotels sitzt und Trachtenpuppen anbietet – kein Eindruck von Beklommenheit, keine atmosphärischen Störungen, nach denen der eingereiste „Deutschländer“, der „Dscherrie“, misstrauisch Ausschau hält. Oder doch? Vielleicht durch einen der zahlreichen Zeitungsjungs, der mir nun zum vierten Mal die AZ, die „Allgemeine Zeitung“, anbietet: Zerlumpt könnte man ihn schon nennen, und rührend sind seine Anstrengungen, ein paar Cents zu verdienen – angesichts einer ganzen Armee von Zeitungsverkäufern, die alle das gleiche wollen und viel zu viele Zeitungen auf ihren nackten Armen tragen.

Aber ich habe nicht viel Zeit, mir alles anzusehen. Ich will heute noch zur Farm zurück, das sind schätzungsweise fünf Stunden Fahrt.

Im Büro der Spedition erfahre ich wenig Erfreuliches. Es gibt Schwierigkeiten mit dem Zoll. Da ist zunächst der Mercedes, den ich auf Anraten meiner künftigen Karibiber Heimat gekauft habe. Die Mitnahme eines PKW hat mir meine vorgesetzte Behörde, das Bundesverwaltungsamt (BVA) in Köln, grundsätzlich nahegelegt.

Eigentlich steht mir ein Wagen mit derartigem Hubraum gar nicht zu. Für die Beamten ist alles penibel geregelt: Einer Familie mit drei Kindern wird nur ein Auto bis zu 1700 ccm kostenlos transportiert. Aber der Sachbearbeiter hat mich beruhigt: Es handele sich ja um einen gebrauchten Mercedes. Also grünes Licht! Nicht lange nachgedacht über Sinn und Unsinn von Vorschriften, nicht lange nachgedacht über menschliches Versagen am Schreibtisch. Ich habe die ganz starke Meinung, auf so unsicherem Terrain meiner vorgesetzten Behörde blind vertrauen zu dürfen. Wozu gibt es Fachleute?

Aber nun gibt es Schwierigkeiten. Der Wagen steht schon seit längerem im Hafen von Walvis Bay, aber der Zoll gibt ihn nicht frei. Was ist geschehen?

PKWs, die wieder ausgeführt werden sollen, werden ins Land gelassen, wenn bei den südafrikanischen Behörden eine Geldsumme, die dem Wert des PKWs entspricht, hinterlegt wird. Dieses „provisional payment“ wird bei der Ausfuhr des Wagens wieder zurückgezahlt, eine für die Bundesdeutschen günstige Regelung! Sie beruht auf einer Vereinbarung zwischen beiden Regierungen. In meinem Falle will nun der südafrikanische Zoll nicht darauf eingehen.

Das ist ja ein Ding! denke ich verärgert, und: Das wird teuer für das BVA! Ob die mich falsch beraten haben? Ob die das hätten wissen müssen, dass die Sache mit dem provisional payment nicht geht? Na, ist ja egal, meine Schuld ist es nicht. „Am besten, Sie rufen in Köln an, damit das BVA den Zoll bezahlt!“, sagt Herr Liebich von der Spedition, ein kompetenter Mann, nie um einen Rat verlegen. Und so geschieht es. Gott sei Dank zeigt sich das BVA einsichtig, und so kann ich bald mit der Freigabe des Wagens rechnen. Den Landrover fürs Gelände und den Mercedes für die Teerpad – so ist es geplant. Bei den langen Strecken hier eine vernünftige Lösung.

Eigentlich will ich die zwölf Koffer des unbegleiteten Fluggepäcks heute mitnehmen, schließlich stehen sie schon fünf Tage hier. Imme braucht dringend ein paar Sachen für die Kinder. Aber Herr Liebich winkt ab: Sie seien vom Zoll noch nicht abgenommen. Ob ich die Schlüssel dabeihätte?

Natürlich habe ich sie nicht dabei! Das hat uns mal wieder keiner gesagt – obwohl wir eventuell auch selbst daran hätten denken können. Zu ärgerlich! Nun soll ich die Schlüssel als „rail letter“ von Otjiwarongo nach Windhoek schicken. Die Koffer kommen dann zusammen mit dem Container direkt nach Karibib, in einer Woche.

In einer Woche! Warum so spät? Herr Liebich kann es mir erklären. Und: Der plombierte Container mit dem Vorhängeschloss, zu dem ich einen Schlüssel erhalten habe, sei übrigens schon in Windhoek. – In Windhoek? Aber dann ist er doch durch Karibib transportiert worden, seinem Bestimmungsort, und 200 Kilometer über sein Ziel hinausgeschossen! – Ja, das schon, aber er habe in Windhoek vom Zoll kontrolliert werden müssen. – Vom Zoll kontrolliert? Ohne mein Beisein? Wozu habe ich den Schlüssel? – Das werde hier eben so gemacht. Das Umzugsgut sei übrigens schon in einen Möbeltransporter umgeladen worden. – Was?? Aber ... aber das geht doch nicht! Und wenn jetzt was fehlt? – Es werde nichts fehlen. Da könne ich ziemlich sicher sein.

Ich hasse es, so vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Man ist machtlos, und jede noch so laut geäußerte Empörung wirkt lächerlich, weil sie der Wirklichkeit hinterherläuft. Hoffentlich fehlt wirklich nichts! Wir haben Schlimmes gehört aus diesen Ländern der Dritten Welt, in der die Armut den Diebstahl provoziert, und nun sind alle Sicherheitsvorkehrungen für die Katz’ ... oder haben da ganz andere Leute kontrollieren wollen?

So endet mein erster Ausflug nach Windhoek recht unbefriedigend.

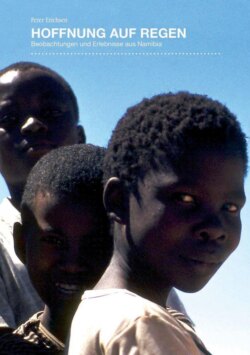

An der Ausfahrt – Katutura und das Hospital liegen gleich nebenan – stehen eine Menge Schwarze und wollen mitgenommen werden. Das zwingt mich, Position zu beziehen. In Deutschland waren die Anhalter für mich kein Problem. Ich fuhr selten lange Strecken, und wenn ich jemanden mitnahm, so geschah es selten aus einem Gefühl der Solidarität oder der sozialen Mitverantwortung. Eher dachte ich an das Prinzip der einen Hand, die die andere wäscht.

Aber hier? Ich glaube zu wissen, welche Bedeutung das Privileg der weißen Hautfarbe hat, wie sehr es über Bildung, sozialen Status und die Nutzung materieller Güter entscheidet. Ich gehöre jetzt zu den Privilegierten. Habe ich nicht – wie alle anderen – die Pflicht, die Unterschiede abzubauen, mich für den Abbau der Rassenschranken einzusetzen und damit die Chancengleichheit zu fördern?

Und dann wieder: Wie albern mein Anspruch klingt! Ich bin Gast in diesem Land, habe nicht den geringsten Einfluss, um etwas zu verändern, soll mich auch nicht einmischen in die „inneren Angelegenheiten“ meines Gastlandes – und dann will ich die Welt verbessern, indem ich einem Schwarzen einen „Lift“ gebe?

Aber in der Bundesrepublik der letzten Jahre habe ich mit vielen anderen eine Lektion gelernt: Ich habe gelernt, dass es nicht reicht, eine Einsicht zu haben und darauf zu warten, dass andere daraus Konsequenzen ziehen. Die anderen – das sind ja die Verantwortlichen, die Politiker, die Fachleute, die Experten! Wie oft haben die schon Probleme verkannt oder nicht sehen wollen! Ihre Gebundenheit an so genannte „Sachzwänge“ oder Gruppeninteressen zwingt den Einzelnen, auch selbst und vielleicht nur ganz kleine Zeichen zu setzen – und sei es nur dadurch, dass er keine Spraydosen oder Einwegflaschen kauft.

Diese Einstellung ist da, auch hier in Südwest. Und sie bedeutet: Wenn du einem Schwarzen einen „Lift“ gibst, dann zeigst du ein winziges Stück Solidarität, gibst den Menschen ein winziges Stück Mobilität und ein winziges Stück Zuversicht, dass man etwas erreichen kann, wenn man will.

Aber was weiß ich über die Risiken? Ich fühle mich trotz meiner theoretischen Einsicht einfach noch unsicher. Und da ist ja auch noch das Recht auf Selbstbestimmung, das Recht auf Alleinsein mit sich und seinen Gedanken – etwas, was ich auf langen Fahrten sehr genieße!

Auf dieser ersten Alleinfahrt nehme ich dennoch einige Leute mit. Ein älterer Schwarzer ist darunter. Er will mir Geld geben und zeigt mir, um seine Vertrauenswürdigkeit unter Beweis zu stellen, seine Identitätskarte. Ich bin beschämt. Vielleicht habe ich mir zu viele Gedanken um dieses „Problem“ gemacht. Vielleicht sollte ich einfach tun, was mir der Moment eingibt.

Ansonsten ist die Rückfahrt zur Farm über Okahandja – Otjiwarongo für mich eine Ausdauer-Übung. Die reizvoll-herbe Buschlandschaft kann nicht stundenlang meine Aufmerksamkeit fesseln. Kurz vor Otjiwarongo erlebe ich eine Überraschung, als ich links zwei Giraffen sehe. Aber natürlich gibt es hier schon seit etwa 100 Jahren keine frei lebenden Giraffen mehr – und so fällt mir auch der doppelt hohe Zaun auf, hinter dem sie stehen. Eine der zahlreichen Wildfarmen, wie ich später erfahre, wo diese Tiere ausgesetzt werden – entweder aus Spaß an der Freude oder zum Zwecke der Jagd mit gut zahlenden Gästen.