Читать книгу Hoffnung auf Regen - Peter Erichsen - Страница 22

На сайте Литреса книга снята с продажи.

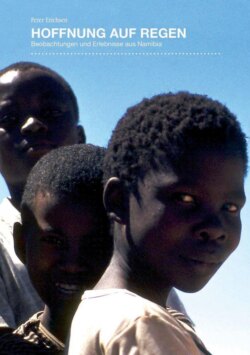

RUDOLPH

ОглавлениеEs ist Sonntag. Wie immer weckt uns der Gesang der gelben Webervögel, die uns im Sommer die kleinen kunstvollen Nestampeln in die Pfefferbäume gebaut haben. Jetzt im Winter – es ist Mitte Juni – ist es nachts und morgens recht frisch, und wir haben deshalb gut und lange geschlafen.

In den letzten Tagen hat es ein sehr ungewöhnliches Wetter gegeben: Tagelang grauer Himmel, nachts stundenlang Blitz und Donner und ein dünner Regen, der sich bis gestern auf rund 30 Millimeter summiert hat – und das im Winter, in der eigentlichen Trockenzeit! Die Freude darüber ist nicht ungeteilt: Da dieser Regen ein einmaliges Ereignis bleiben dürfte, wird das keimende Gras bald wieder vertrocknen, die Saat fehlt dann in der nächsten Regenzeit. Und die Schaffarmer machen sich Sorgen um die Karakullämmer, deren Fell noch zu dünn ist, um Nässe und Kälte erträglich zu machen.

Aber heute ist der Winter wieder, wie er sein muss. Ich verlasse unser Schlafhaus und gehe über den kleinen Innenhof unter den blühenden Bougainvilleas ein paar Stufen hoch, am Goldfischbecken vorbei. Die klare Sonne steht schon hoch, aber die Welt unter ihr fröstelt noch, hier am Haus herrscht noch kalter Schatten. Wie schön, dass wir sonntags länger schlafen können! Und jetzt freuen wir uns auf ein ausgiebiges Frühstück zu fünft. Wenn die Kinder dann fertig sind, stürzen sie hinaus zum Spielen, während ich mit Imme bei einer weiteren Tasse Kaffee noch eine Weile schwatze.

Wir sehen dabei hinaus in die morgendliche Stille. Kein Dunst, kein Staub, keine Wolke trübt die klaren Konturen des Erongo. Ab und zu staubt ein Auto den Heliografenberg hoch. Und bald kommt das erste Kind wieder herein, um sich den Pullover auszuziehen, denn die Sonne gewinnt rasch an Macht. Wir haben auch ohne Glockenläuten das ganz bestimmte Gefühl, dass heute Sonntag ist.

An all das denke ich, als ich die Küche betrete, in der es schon nach Frühstück duftet. Und ich freue mich auf den heutigen Ausflug mit Werner Drechsler. Wir wollen zu zweit, ausgerüstet mit Hämmerchen und Spaten, bei der kleinen Spitzkoppe Halbedelsteine und andere Mineralien suchen, ein schon lange geplantes Vorhaben. Bisher kam immer wieder etwas dazwischen. Auch heute können wir nicht sofort los. Der ungewöhnliche Gewittersturm hat gestern auf dem Flugplatz das Wellblechdach unseres „Hangars“ abgehoben und wir sollen alle bei der Reparatur helfen. Aber wir hoffen, dass es schnell geht und meine „gesteinskundliche“ Exkursion deswegen nicht wieder ausfällt.

Da kommt Finn zu mir. „Komm mal! Im Garten steht ein Schwarzer!“, sagt er. Ich schüttele den Kopf. „Du tütelst!“, antworte ich, denn er erzählt uns gerne Geschichten, um uns „anzumeiern“. Wochentags, wenn die Schwarzen hier in der Weißen-Siedlung ihrer Arbeit nachgehen – sofern sie eine haben –, kann es schon vorkommen, vielleicht ein Bote der „Munisipaliteit“, der Stadtverwaltung, der mit einem Rundschreiben oder einer Einladung von Haus zu Haus geht, oder der Bote eines Geschäfts, um die bestellte Ware zu bringen – aber heute, am Sonntag, ein Schwarzer in unserem Garten?

Aber es stimmt tatsächlich. Als ich den Innenhof durch die schmiedeeiserne Tür verlasse, steht auf der Auffahrt neben unserem Landrover ein schwarzer, dunkel gekleideter Mann. Er sieht mich, lächelt und geht auf mich zu. Er ist von kräftiger Statur, hat ein volles, rundes Gesicht, trägt rechts eine Plastiktüte und über dem linken Arm einen grauen Anzug, von durchsichtiger Folie umhüllt.

Ich kann mir absolut keinen Reim daraus machen. Er stellt sich vor: Er heiße Rudolph Kapukare und sei ein Herero. Ob er sich in unserem Haus umziehen dürfe, er solle nämlich heute zur Hochzeit seines Bruders, die in Usab stattfinde.

Diese Eröffnung macht mich kein bisschen klüger, macht nur meine Verwirrung komplett. Misstrauen kommt auf: Will mich da jemand überrumpeln? Das Ansinnen des Herero kommt mir ziemlich frech vor. Andererseits macht er keinen üblen Eindruck, und neugierig bin ich auch.

In hastigem Englisch setzt er nach: Er komme direkt von Rössing, habe dort eine gute Arbeit, und nun müsse er unbedingt zu dieser Hochzeit. Und deswegen müsse er sich nun bei mir umziehen. Nein, in Usab sei das nicht möglich, obwohl dort seine Familie wohne, dort gebe es zum Beispiel keine Dusche. „Ach bitte doch, Mister“, fügt er auf Deutsch hinzu.

Wer soll da widerstehen? Das klingt doch ganz logisch und meine Neugier siegt. Ich führe ihn herein und er begrüßt höflich meine Frau. Sie will wissen, was das zu bedeuten habe. „Er will sich bei uns umziehen“, antworte ich wahrheitsgetreu. Weitere Informationswünsche wehre ich stumm ab, denn ich muss ihm doch unsere sanitären Einrichtungen zeigen.

Rudolph ist erfreut und offensichtlich zufrieden mit den vorhandenen Möglichkeiten. – Ich überlasse ihn seiner Körperpflege und setze mich endlich an den Frühstückstisch. Halb belustigt, halb ratlos erörtern wir dieses Ereignis, während hinten die Dusche rauscht. Werner muss bald kommen, um mich abzuholen. Er soll auf Afrikaans versuchen, das Rätsel zu lösen.

Rudolph Kapukare ist nun schon 40 Minuten beschäftigt. Ich muss doch mal sehen, ob noch alles in Ordnung ist. – Es ist! Er cremt sich gerade ein und bedient sich dabei eines erlesenen Sortiments von Fläschchen und Tuben, das er in einer schwarzen Ledertasche mit sich führt. Letzte Zweifel an der Aufrichtigkeit des schwarzen Mannes scheinen beseitigt – dieser Besuch ist keine Finte, sondern ein echtes Bedürfnis.

Endlich kommt Werner. Er wird uns helfen, und so sitzen wir und warten und trinken etwas mehr Kaffee als sonst. Dann öffnet sich nach etwa einer Stunde die Tür, und heraus tritt ein moderner, eleganter Rudolph Kapukare, eine prachtvolle Erscheinung, ein knackiger Dressman, ein beeindruckender Kontrast von Hautbraun und Anzuggrau, ein Mann wie vom internationalen Parkett mit den Attributen von Einfluss und Macht. Kleider machen Leute...

Er gibt mir zu verstehen, ich möchte ihm doch sein Kavalierstaschentuch richten, er schaffe das nicht. Und dann fragt er mich, ob ich einen Fotoapparat hätte. Ja, antworte ich verdutzt und ahne schon, was kommt. Ich möchte ihn doch bitte nach Usab begleiten und Fotos von der Hochzeit schießen, sagt Rudolph Kapukare, und um seinem Wunsch Nachdruck zu verleihen, fügt er auf eine unwiderstehliche Art hinzu: „Ach bitte, Mister, ja?“

Ich will ihm erklären, dass ich etwas anderes vorhabe, dass unser Ausflug zur Spitzkoppe schon lange geplant, die Sache mit dem Wellblechdach dazwischengekommen – ich verheddere mich in der englischen Sprache und finde plötzlich, dass meine Erklärung viel zu kompliziert ist. Ich gebe es auf und lade ihn erstmal zum Kaffee ein. Vielleicht erfahren wir jetzt durch Werner Näheres über diesen seltsamen Besuch.

Also, die Sache ist ganz einfach: Rudolph Kapukare kennt Selma gut. Selma arbeitet bei Wanningers, und Wanningers wohnten noch im vergangenen Jahr in diesem Haus, und mich hat er für Franz Wanninger gehalten. Soweit klar. Was mir nicht klar ist: Wie konnte er annehmen, dass ihn Franz Wanninger hereinlassen würde? Kennt er ihn so schlecht?

Ich habe mich entschlossen, diese Chance wahrzunehmen. Es ist schwer genug, Kontakte zu den Schwarzen herzustellen. So fährt Werner allein zum Flugplatz und ich fahre nach Usab. Draußen bietet mir Rudolph Kapukare das „Du“ an, was mich in einige Verlegenheit versetzt, denn ich habe ihn bisher mit „Rudolph“ angeredet. Eine Anpassung an hiesige Gepflogenheiten, kein Mensch würde hier einen Schwarzen siezen. Es dürfte allerdings auch selten sein, dass ein Schwarzer selbstbewusst genug ist, einem Weißen das „Du“ anzubieten.

Auf dem Weg nach Usab, der Schwarzensiedlung von Karibib, erzählt mir Rudolph, er sei einmal mit einer kirchlichen Gruppe in Berlin gewesen. Aus Berlin stamme der Großvater seiner Frau Emma.

Um nach Usab zu kommen, überqueren wir gegenüber von Waltz-Garage die Bahnschienen und fahren dann nach rechts etwa einen Kilometer parallel zu den Gleisen auf einer Sandpad durch den trockenen Busch. Ausgetretene Fußpfade kreuzen unseren Weg und führen gradlinig auf verschiedene Ecken der vor uns liegenden Siedlung zu. Überall glitzert und blitzt es auf der kahlen, steinigen Erde, tausende Glasscherben reflektieren das Sonnenlicht.

An der Einfahrt von Usab steht ein kleines Häuschen mit dem Büro der Stadtverwaltung von Karibib, denn Usab ist keine selbstständige Gemeinde. Es gibt nur einen schwarzen Beirat, der bei wichtigen Entscheidungen gehört werden kann. Der Stadtrat von Karibib besteht natürlich nur aus Weißen. Gewählt wurde er einmal vor etwa 12 Jahren, und zwar nur von Weißen, die einen südafrikanischen Pass und Besitz an Grund und Boden nachweisen konnten.

Das Auffälligste an Usab sind – zumindest aus der Entfernung – die zwei Scheinwerfertürme, die nachts die „Locasi“ mit ihren etwa 2000 Einwohnern in ein gelbliches Licht tauchen – Straßenbeleuchtung oder elektrische Anschlüsse in den Häusern gibt es nicht.

Die Einheitshäuser von etwa 4x6 Meter Grundfläche sind aus Kalkstein gebaut und mit Wellblech gedeckt. Sie sind angeordnet in einem riesigen Rechteck, über das ein Koordinatensystem von Wegen gelegt ist. Die Kälte dieser Geometrie, wie wir sie auch durch das Fernsehen von Soweto kennen, ist hier gemildert durch die vielen Prosopis-Akazien, unter denen die meisten Grundstücke Schatten finden, gemildert auch durch die Individualität der Einwohner, die mit der Fantasie, die durch Not entsteht, ihre Häuser bemalen, slumähnliche Anbauten aus Draht, Blech, Holz und alten Säcken konstruieren, in zahlreichen großen und kleinen Dosen und Fässern Grünpflanzen und Blumen ziehen – die Armut zeigt sich von einer freundlichen Seite.

In der evangelischen Kirche läuft der Gottesdienst schon. Ich fühle mich etwas beklommen, als wir den schmucklosen Kirchenraum betreten: Vor uns der lange Gang, an dessen Ende der schwarze Pastor an seinem Pult steht und uns ansieht und seine Predigt unterbricht, und links und rechts eine Masse von vielleicht 200 Köpfen, die sich uns neugierig zuwenden. Von vorne winkt uns jemand zu, es sind noch gerade zwei Stühle frei, als habe man uns erwartet.

Wir nehmen Platz, und der Pastor setzt seine Rede fort, die er auf Afrikaans und Nama hält. Abschnittsweise wird sie von einer Frau aus dem Publikum in Herero übersetzt, eine langwierige Prozedur. Der Pastor hat sein „Handwerk“ gelernt, zumindest seine Gestik und sein Tonfall bemühen sich um dramatische Höhepunkte und theatralische Wirkung – und das immer in doppelter Ausführung: in Nama und Afrikaans. Schade nur, dass er nicht so lange auf den Zehenspitzen stehen, nicht so lange den Zeigefinger am ausgestreckten Arm in die Luft stecken, nicht so lange seine kreischige Fistelstimme nachklingen lassen kann, zumindest nicht so lange, wie die langweilige Übersetzung dauert, und so sinkt er besonders an den Höhepunkten seiner Predigt immer wieder sichtbar in sich zusammen. Es fehlt der rote Faden, die Rede wirkt zerhackt.

Aber ich habe reichlich Zeit mich umzusehen, und mir wird bewusst, in welch unmöglichem Aufzug ich Rudolph an diesem Sonntagmorgen in die Kirche gefolgt bin. Die ältesten Jeans, das schlechteste Hemd waren gerade gut genug für eine Blechdachreparatur und einen Ausflug zur Spitzkoppe – und da will ich ja immer noch hin. Aber hier sitzen die Menschen im Sonntagsstaat: Mädchen in blitzsauberen weißen Kleidern, Frauen in kostbar wirkenden, spitzenbesetzten Trachten, Männer in Anzügen, mit Schlips und Kragen. Vieles von dem, was da glänzt, hält einer näheren Qualitätsprüfung nicht stand, vieles ist hundertmal gewaschen und hundertmal geflickt, aber es zeigt etwas her.

Interessant sind die Gesichter, in denen sich die rassische Vielfalt spiegelt. Einige sind ganz hell, von europäischem Zuschnitt, aber auch negroid oder mit kleinen schmalen Augen und hohen Wangenknochen wie bei den Nama-Hottentotten, dem Volk des Hendrik Witbooi12.

Und dann gibt es alle farblichen Übergänge von hell über gelblich bis tiefbraun. Es ist kein einheitlicher Typ, wie ich ihn vor einem Jahr noch erwartet hätte, jede rassische Klassifizierung nach körperlichen Merkmalen erscheint mir hier fragwürdig, ist auf jeden Fall nur eine grobe Hilfskonstruktion.

Schon immer ist es mir so gegangen: In fremden Gesichtern erkenne ich bekannte Züge, an irgendjemanden erinnert fast jedes Gesicht – wenn ich die Zeit zur Besinnung habe. Und so geht es mir auch jetzt: Was theoretisch negroid zu sein hat, sieht aus wie Uli, wie Hilke, wie Eberhard oder wie irgendjemand, dessen Name mir entfallen ist.

Vorne in der ersten Reihe sitzt die Braut, ganz in Weiß und nicht mehr ganz jung, den Blick züchtig gesenkt, und neben ihr der Bräutigam. Eine Gruppe älterer Frauen tritt vor die Gemeinde und singt mehrstimmige Lieder, wie wir sie schon vom Damara-Sender des südwestafrikanischen Rundfunks kennen, mit ihren schleifenden Harmonien, mit den starken Kontrasten zwischen tiefem Alt und kindlichen, fast schreienden Kopfstimmen. Meinem ungeübten Ohr erscheint die Komposition sehr kompliziert, für einen Moment will jede Stimme eigene Wege gehen, kräftig genug ist jede von ihnen, und doch finden sie auf wunderbare Weise in vollständiger Harmonie wieder zusammen.

Konfirmanden werden vorgestellt. Eine Taufe findet statt. Die Gemeinde singt aus voller Kraft und mehrstimmig eine Melodie, die mir bekannt vorkommt, bis ich drauf komme: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Wieder treten Gesangsgruppen auf: junge Männer, dann junge Mädchen. Der Gottesdienst dauert und dauert...

Dann endlich ist es soweit: Die Trauung findet statt. Das Paar vor dem schlichten Altar, das Ja-Wort, das Aufstecken der Ringe, der Segen des Pastors im schwarzen Talar. Eine neue Seite wird in den Gesangsbüchern aufgeschlagen, eine bekannte Melodie, und wäre nicht das Schnalzen und Klicken aus den Kehlen der Damaras und San (Buschmänner) – man könnte sich hier wie zu Hause fühlen. Überhaupt ist der ganze Gottesdienst evangelisch steril und einfallslos, wenn man einmal von den Gesängen absieht. Ich denke an die Fröhlichkeit und den Überschwang in den Gottesdiensten schwarzamerikanischer Religionsgemeinschaften – vor Jahren hab ich das einmal im Fernsehen gesehen und es hat mich tief beeindruckt.

Ein merkwürdiges Gefühl beschleicht mich, ich habe eine Frage, auf die ich keine Antwort weiß: Wo ist das Ursprüngliche, das Unverwechselbare einer schwarzen Kultur, einer schwarzen Tradition? Alles scheint von anderen übernommen: Trachten der Missionarsfrauen, europäische Anzüge, deutsche Lieder, evangelische Religion...

Wie ein Bild-Reporter bewege ich mich vor dem Altar hin und her, scheinbar ohne Gefühl für die heilige Handlung. Aber ich soll das ja, obwohl auch einige Schwarze fotografieren, die wesentlich besser ausgerüstet sind als ich. Ich habe nicht einmal ein Blitzlicht...

Nach gut zwei Stunden verlässt die Gemeinde singend den Saal, draußen bleibt sie singend stehen, die bunten Farben ihrer Kleider blühen und leuchten auf in der gleißenden Sonne. Zum Schluss erscheint das Brautpaar. Es ist ein feierlicher Empfang in der winterlichen Mittagshitze, und ich mache meine letzten Bilder.

Rudolph will mich seiner Frau vorstellen. Auf der glattgetretenen Fläche neben dem Häuschen, das sie bewohnen, steht ein Dreifuß über glimmendem Holz. Einige zerlumpte Gestalten liegen und hocken herum. Ich erkenne Petrus, der bis vor kurzem im Auftrage unseres Vermieters einmal in der Woche zu uns kam, um den Garten zu pflegen. Aus irgendeinem Grunde hat er seine Arbeit verloren, von heute auf morgen, und jetzt steht er deutlich unter Alkohol.

Im Haus herrscht lebhaftes Treiben. Herero-Frauen sind damit beschäftigt, Häppchen vorzubereiten. Es ist alles sehr eng, die drei oder vier Räume sind winzig. Dann steht Emma vor mir. Sie trägt nicht die traditionelle Tracht. Über ihrem fülligen, fast weißen Gesicht wächst eine dicke schwarze Matte aus längeren Kraushaaren. Wir werden einander vorgestellt. Händeschütteln auch mit den anderen Frauen. Familienmitglieder von außerhalb sind darunter, so eine zierliche junge Frau aus Walvis Bay, modisch gekleidet, sehr attraktiv.

Ich sage Rudolph, dass ich nun gehen muss.

Gegen 13.30 Uhr bin ich am Flugplatz. Es gibt nicht mehr viel zu helfen, und zum Steinesammeln ist es zu spät.