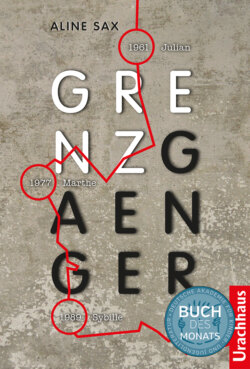

Читать книгу Grenzgänger - Aline Sax - Страница 13

ACHT

ОглавлениеMit zwei schweren Einkaufstaschen bepackt, stieg ich sechs Stockwerke hinauf und war ziemlich außer Atem, als ich endlich vor der Wohnung stand. Auch heute war die Tür nicht verschlossen.

Ich war, wie so oft, in der Stadt unterwegs gewesen, um Arbeit zu suchen. Und plötzlich fiel mir ein, dass die alte Schulze vor Kurzem erwähnt hatte, Doktor Baumann und seine Frau seien sang- und klanglos verschwunden, hätten sich noch vor der Grenzschließung in den Westen abgesetzt. Sie wissen doch, Frau Niemöller, die Baumanns vom Thälmannplatz. Mutter hatte nur mit den Schultern gezuckt – wir kannten diese Baumanns überhaupt nicht.

Auf dem Klingelschild stand noch der Name. Und die Wohnungstür war unverschlossen.

Es war gewesen, als würde ich in ein fremdes Leben eindringen. Die Luft war abgestanden und stickig. Auf dem Küchentisch lag geöffnete Post neben einem schrumpeligen Apfel, und im Eisschrank stand sauer gewordene Milch. Im Schlafzimmer sah ich auf einem der Nachttische ein aufgeschlagenes Buch, mit dem Text nach unten. Und der Kleiderschrank war voll, ebenso der Wäschepuff – ganz so, als hätten sie überhaupt nichts mitgenommen. Kein Wunder, denn wer mit Koffern über die Grenze wollte, wurde wegen »ungesetzlichen Verlassens der DDR« festgenommen.

Erst hatte ich befürchtet, jeden Moment ertappt zu werden. Dann aber war mir eine Idee gekommen: Wenn ich schon keine Chance auf eine eigene Wohnung hatte, konnte ich mir doch nehmen, was andere nicht mehr brauchten.

Ich stellte die Taschen auf den Küchentisch. Wie lange würde es wohl dauern, bis an offizieller Stelle bekannt wurde, dass die Baumanns fort waren? Laut Frau Schulze waren sie vor ungefähr zehn Tagen gegangen. Falls sie sich Urlaub genommen hatten, konnte es noch ein Weilchen dauern, bis jemand von der Stasi hier auftauchte. Die Stromrechnung hatten sie anscheinend im Voraus bezahlt, denn das Licht ging noch, und auch das Wasser war nicht abgestellt.

Ich war in vier verschiedenen Läden gewesen, bis ich alle Zutaten beisammenhatte. Zwei Stunden und vierzig Minuten hatte ich mit Schlangestehen verbracht und danach die Taschen zu Fuß hierhergeschleppt, weil die Straßenbahn nicht fuhr.

Ich packte meine Einkäufe auf den Tisch und stellte im Kopf eine Liste dessen zusammen, was noch zu erledigen war, bevor Heike kam. Es sollte ein unvergesslicher Abend werden …

Ich ging genau nach dem Rezept meiner Mutter vor, das ich heimlich aus ihrem Kochbuch abgeschrieben hatte, und kaum eine Stunde später zog ein verlockender Duft durch die Wohnung. Ich deckte den Tisch, stellte im Wohnzimmer und im Schlafzimmer Kerzen auf und faltete Servietten zu Fächern. Um halb sechs war ich mit den Vorbereitungen fertig.

Ich ging die Treppe hinab und wartete vor dem Haus auf Heike. Um Punkt sechs bog sie um die Ecke.

»Augen zu!«, sagte ich, als wir im sechsten Stock standen. Dann führte ich sie in die Wohnung. Zündete die Kerzen auf dem Esstisch an und sagte, jetzt könne sie die Augen wieder aufmachen.

»Julian!« Überrascht schlug sie die Hand vor den Mund. »Ist das schön! Und wie gut das Essen riecht!« Sie fiel mir um den Hals und küsste mich.

»Bitte Platz zu nehmen«, sagte ich vornehm und rückte ihr den Stuhl zurecht. Dann ging ich in die Küche, drehte die Platte unter dem Kochtopf auf, trug eine Flasche Rotwein ins Wohnzimmer und schenkte uns ein.

»Wie bist du an …?«

»Die Leute, die hier gewohnt haben, sind abgehauen.« Ich hob mein Glas, um ihr zuzuprosten. »Auf uns. Und auf unsere neue Bleibe.«

Heike kicherte, als wir miteinander anstießen.

Der Schmortopf schmeckte fast genauso wie bei meiner Mutter. Heike lobte meine Kochkunst, was mich stolz machte, und plauderte dann über dies und das. Paula habe schon wieder einen neuen Freund, sagte sie, einen amerikanischen Reporter diesmal. Sie erzählte auch von Walter und dass sie im Chitchat jetzt eine neue Sängerin hätten, weil die vorige anscheinend aus Ostberlin gewesen war.

Sie redete von Menschen und Dingen, die bis vor Kurzem zu meinem Leben gehört hatten – jetzt aber nicht mehr.

Heike merkte, dass ich auf meinen Teller starrte, und sagte leise meinen Namen.

Ich blickte auf und bemühte mich um ein Lächeln.

»Ist er nett, Paulas Amerikaner?«

»Julian, du fehlst uns. Ohne dich macht es keinen rechten Spaß mehr.«

Ich biss mir auf die Lippe und rührte mit dem Löffel im Teller herum.

Heike legte ihre Hand auf meine und schaute mir in die Augen.

»Ich fühle mich so leer …« Meine Stimme klang heiser.

»Das wird schon wieder. Bestimmt hast du bald eine neue Stelle. Die Grenze ist doch auch deshalb dicht gemacht worden, weil ihr Arbeitskräftemangel habt.«

Ich schnaubte. »Den Arbeitskräftemangel wollen sie aber nicht mit Grenzgängern beheben.«

»Es klappt bestimmt bald«, sagte sie mit so viel Überzeugungskraft, dass ich gar nicht anders konnte, als ihr zu glauben. »Dann wirst du neue Kollegen haben und neue Freunde finden.«

Ich nickte. Sie hatte ja recht.

Heike stand auf, stellte sich hinter mich und legte die Arme um meinen Hals. »Und ich besuche dich weiterhin.«

Ich wandte den Kopf und küsste sie.

»Garantiert hat keiner der neuen Kollegen eine Bekannte mit einer Cousine, die so lieb und nett ist wie du.«

Sie lächelte geschmeichelt und erwiderte den Kuss.

Wir ließen den Abwasch einfach stehen. Und ich verschwendete keinen Gedanken mehr an die Baumanns oder die Stasi, als wir eng umschlungen ins Schlafzimmer stolperten. Nur noch Heike war in meinen Gedanken. Ihre warme, weiche Haut. Ihre aufregenden Formen: Brüste, Bauch, Po. Federleicht glitten meine Finger über ihren Körper.

Sie kicherte und schubste mich aufs Bett.

Die Abendsonne ließ Heikes Haut bronzefarben schimmern. Durch das offene Fenster strich Wind herein, und ich zog die Decke über uns. Weder von der Straße noch aus den Nachbarwohnungen waren Geräusche zu hören. So könnte ich ewig liegen bleiben, dachte ich, während die Sonne hinter den Häusern gegenüber versank und die Schatten im Raum sich vertieften.

Auch als es ganz dunkel war, lagen wir noch im Bett. Ich befand mich irgendwo zwischen Wachen und Schlafen, wollte aber auf keinen Fall richtig schlafen, um jede Sekunde unseres Beisammenseins auszukosten.

»So müsste es für immer sein.« Ich knipste die Nachttischlampe an.

Heike lächelte, sagte aber nichts.

»Ich meine das ernst. Zieh hierher. Dann können wir für immer zusammen sein.« Die gleiche Bitte hatte sie vor nicht allzu langer Zeit an mich gerichtet.

»Julian …« Ein Seufzer.

»Es wäre wunderbar«, fuhr ich rasch fort. »Wir hätten unsere eigene Bleibe.«

»Aber wir können doch nicht illegal hier wohnen.«

»Nur für kurze Zeit, bis wir eine Wohnung zugewiesen bekommen.«

»Julian …« Sie richtete sich ein wenig auf. »Ich hab drüben meine Arbeit. Paula. Meinen Freundeskreis. Das kann ich doch nicht alles aufgeben …«

Sie schwieg abrupt.

Hatte mich einer gefragt, ob ich – umgekehrt – alles aufgeben wollte?

»Ich kann dich jederzeit besuchen. So wie jetzt.«

»Das reicht mir nicht. Ich will immer mit dir zusammen sein.«

»Demnächst hast du wieder Arbeit, dann bist du den Tag über beschäftigt. Und abends bin ich da.«

»Ich will dich aber nicht nur abends. Ich will dich die ganze Nacht.«

Sie legte den Kopf an meine Schulter und schwieg.

Ich hätte das nicht sagen sollen. Mir war, als würde eine große Uhr überlaut ticken. Um mir klarzumachen, wie kurz bemessen unsere Zeit war. Bald musste Heike wieder über die Grenze. Es war ein wenig wie im Märchen von Aschenputtel: Jedes Mal Schlag Mitternacht war der Zauber gebrochen.

Um halb zwölf suchte sie ihre Kleider zusammen. Auch ich zog mich an, schloss das Fenster und stellte das Geschirr in die Spüle. Leise gingen wir die Treppe hinunter.

»Ich komme morgen wieder her. Versprochen.« Heike gab mir einen letzten Kuss.

»Denkst du noch mal drüber nach?«

»Ich mag dich sehr, Julian«, umging sie die Antwort.

Ich sah ihr nach, bis sie um die Straßenecke bog, und machte mich dann auf den Nachhauseweg.

Am nächsten Tag kam Heike nicht. Weder um sechs Uhr noch um sieben.

Den ganzen Abend wartete ich in der fremden Wohnung auf sie. Und grübelte. Hatte ich sie mit meinem Anliegen überrumpelt? Oder war ihr womöglich etwas zugestoßen?

Ich ging so schnell im Wohnzimmer auf und ab wie die Gedanken durch meinen Kopf rasten. Mehrmals stieg ich die Treppe hinab, hielt vor der Haustür Ausschau, ging sogar bis zur Straßenecke. Schließlich legte ich mich hin. Das Bettzeug roch noch nach ihr. Dennoch schnürte die Angst mir fast die Luft ab. Ich wollte Heike um keinen Preis verlieren.

Es wurde Mitternacht, ohne dass sie auftauchte. Todmüde schleppte ich mich nach Hause.

Als ich sie am nächsten Morgen von einer Zelle aus anrufen wollte, fiel mir ein, dass die Telefonverbindungen mit dem Westen gekappt worden waren.

Und kurz darauf hörte ich, was passiert war: Die Grenze war endgültig dicht. Nach beiden Seiten hin. Auch die Westberliner durften jetzt nicht mehr herüber.