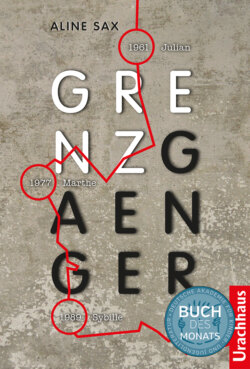

Читать книгу Grenzgänger - Aline Sax - Страница 9

VIER

ОглавлениеAls Walter sein Kofferradio ausschaltete, wusste ich, dass die Arbeit für heute beendet war. Statt noch ein paar Worte zu reden wie sonst, ging ich rasch in den Bauwagen und zog mich um. Ich hatte meine Levi’s und ein weißes Hemd mitgenommen. Heike sollte von einem schick gekleideten Julian abgeholt werden. Dass ich in dieser Aufmachung jenseits der Grenze auffallen würde, war mir egal. Ich schlüpfte in meine feuerroten Westschuhe und packte die Arbeitskleidung und meine Sicherheitsschuhe in die Tasche. Walter, der dabei war, ein paar Sachen wegzuräumen, rief ich einen Gruß zu und machte mich auf den Weg. Die Sonne schien, und ich pfiff einen Song von Elvis, der vorhin im Radio gelaufen war.

Heike erwartete mich bereits an der Wohnungstür. Sie trug einen weiten Rock und ein kurzes Jäckchen, hatte die Haare hochgesteckt und Lippenstift aufgetragen – wie um groß auszugehen. Ein klein wenig ähnelte sie der jungen Marilyn Monroe.

»Bist du bereit für einen Besuch im sozialistischen Paradies?«

Einen Moment lang meinte ich, Zweifel in ihrem Blick zu erkennen, dann aber lächelte sie und hielt mir den Arm hin. Ich hakte sie unter wie ein echter Gentleman, und wir gingen zusammen die Treppe hinab.

Draußen ließ sie meinen Arm wieder los.

Wir nahmen einen anderen Grenzübergang, weil ich nicht wieder Wolfgang Wichser über den Weg laufen und mich vor Heike von ihm schikanieren lassen wollte.

Der Grenzer ließ sich unsere Ausweise zeigen, verglich die Fotos mit unseren Gesichtern und gab sie dann wortlos zurück.

»Tasche aufmachen!«, forderte er mich barsch auf.

Heikes Augen wurden groß, und sie holte tief Luft.

Lässig reichte ich dem Mann meine Tasche und summte dabei die Melodie, die mir noch immer durch den Kopf ging. Er sah mich irritiert an, zog den Reißverschluss auf, warf einen raschen Blick auf den Inhalt und machte die Tasche wieder zu. »In Ordnung. Weitergehen«, brummte er.

Als wir ein paar Meter von ihm entfernt waren, griff Heike nach meiner Hand. »Du, das war ein Elvis-Lied!«

Ich schritt zielbewusst aus. Am Morgen hatte ich mir genau überlegt, welche Strecke ich mit Heike gehen wollte.

Als Erstes sollte sie den Alexanderplatz sehen. Und danach noch so manches andere, von dem ich glaubte, es würde ihr Eindruck machen. Als sie aber neben mir durch die düsteren schmucklosen Straßen ging, die so ganz anders waren als jene im Westen mit ihren Leuchtreklamen, kamen mir Zweifel, und ich schämte mich für die heruntergekommenen Häuser, deren Putz von den Mauern bröckelte, und die unkrautüberwucherten Trümmerhaufen dazwischen. Die Kleider der Leute, die uns entgegenkamen, musste Heike als hoffnungslos altmodisch empfinden.

Wir kamen zum Gendarmenmarkt, und mit einem Mal sah ich den Platz mit ihren Augen. Den Französischen Dom mit seinen hohen Säulen und dem runden Turm hatte ich bisher immer als imposantes altes Bauwerk empfunden. Jetzt aber stach es mir viel mehr in die Augen, dass die Kuppel fehlte und das Dach des Nebengebäudes schadhaft war. Ich ließ die Schultern sinken. Was hatte ich Heike eigentlich zu bieten? Unsere wenigen Sehenswürdigkeiten nahmen sich mehr als bescheiden aus.

In den neueren Stadtteilen betrachtete sie scheinbar interessiert die Denkmäler von Stalin und anderen kommunistischen Führern und bewunderte pflichtmäßig die in sozialistischer Zeit entstandenen großen Wohnblocks. Über die Warteschlangen vor den Läden und deren leere Schaufenster verlor sie kein Wort und zuckte auch beim Anblick politischer Parolen auf Plakatwänden nicht mit der Wimper. Dennoch wurde ich das Gefühl nicht los, dass sie enttäuscht war. Darum schlug ich den Weg zum Park ein. Bäume, Rasen und Bänke waren schließlich in Ost und West gleich, unabhängig vom System.

Im Volkspark Friedrichshain atmete ich erleichtert auf. Dort schoben Mütter Kinderwagen vor sich her, spielten Jungen Fußball und saßen Mädchen kichernd im Gras. Die Fontänen des Märchenbrunnens spien Wasser empor und rundeten das harmonische Bild ab. Wir standen vor den Steinskulpturen am Beckenrand, die Märchenfiguren darstellten.

»Hast du ein Lieblingsmärchen, Julian?«, fragte Heike.

Darüber hatte ich noch nie nachgedacht. Heike dagegen schon. Sie schwärmte für Dornröschen. Ihre Großmutter, erzählte sie, habe auch ein Spinnrad besessen. So kamen wir von Märchen auf Großmütter, auf Winterabende im Advent mit Lebkuchenduft und andere Kindheitserinnerungen. Wir redeten und lachten, und darüber vergaß ich meinen gescheiterten Versuch, ihr zu beweisen, dass auch Ostberlin viel Schönes zu bieten habe.

Schließlich standen wir von unserer Parkbank auf, denn ich hatte zu Hause versprochen, Heike zum Abendessen mitzubringen. Mir passte das zwar nicht sonderlich, aber ich wollte Mutter nicht enttäuschen.

Dass Heike nervös war, merkte ich daran, dass sie auf der Treppe zu unserer Wohnung mehrmals ihren Rock glatt strich. Ich nickte ihr aufmunternd zu und hoffte, dass mein Vater nicht allzu schlecht gelaunt sein würde.

Wir waren keine fünf Minuten zu spät, trotzdem saß er bereits wartend am Tisch.

Heike begrüßte ihn höflich, er dagegen ließ nur ein Knurren hören. Mutter kam aus der Küche und wischte sich die Hände an der Schürze ab. Auch ihr war die Nervosität anzumerken.

Sie hatte sich mächtig ins Zeug gelegt und einen köstlichen Schmortopf gekocht. Heike lobte das Essen, und meine Mutter errötete – etwas, das ich noch nie an ihr gesehen hatte. Ansonsten verlief das Tischgespräch ziemlich gezwungen. Aber wenigstens sah mein Vater davon ab, Heike ins Kreuzverhör zu nehmen. Und meine kleine Schwester Franziska war nicht allzu vorlaut, jedenfalls nicht zu Anfang.

»Ich bin bei der Freien Deutschen Jugend«, legte sie bald darauf los. »Uns geht es darum, die Freundschaft mit der Sowjetunion zu vertiefen und alle Völker der Welt im Kampf gegen den Imperialismus zu unterstützen.«

Ich verdrehte die Augen, Heike jedoch lächelte, nickte und schien sich nicht an Franziskas belehrendem Tonfall zu stören. Fieberhaft suchte ich nach einem anderen Thema, doch mir wollte nichts einfallen. Über das Wetter hatten wir bereits geredet …

»Darf ich Ihnen noch einmal auftun?«, fragte meine Mutter Heike.

»Sehr gern, danke. Es schmeckt wunderbar«, sagte Heike freundlich. »Das Gericht erinnert mich an Irish Stew. Falls Sie mal nach Irland …« Sie brach ab.

Wie sollte meine Mutter je nach Irland kommen und dort Irish Stew essen?

»Wir waren im Volkspark«, versuchte ich, die peinliche Situation zu überspielen. »Ganz schön viele Leute dort.«

Heike pflichtete mir sofort bei: »Ja, und der Märchenbrunnen mit seinen Figuren ist eine Pracht.«

Meine Mutter nickte, dann herrschte Schweigen.

Ein bedrückendes Schweigen. Es war deutlich zu spüren, dass jeder, den Blick auf seinen Teller gerichtet, angestrengt überlegte, worüber man noch sprechen könnte.

Erst als alle satt waren und Mutter sich ans Tischabräumen machte, wurde die Stille durchbrochen, wenngleich nur von Geschirrklappern.

Dann klopfte es.

Ich stand auf und ging zur Wohnungstür.

Es war unsere Nachbarin Frau Schulze. Ihr Mann und ihre drei Söhne waren im Krieg umgekommen. Sie selbst hatte sich danach von einer überzeugten Nationalsozialistin zur ebenso überzeugten Kommunistin gewandelt, hörte den ganzen Tag DDR-Radio und ging abends in der Nachbarschaft herum, um allen das Neueste zu erzählen.

Noch ehe sie etwas sagen konnte, stand meine Entscheidung: Ich würde Heike sofort zur Grenze bringen. Dass Vater mir hinterher wegen des überstürzten Aufbruchs Vorhaltungen machen würde, war mir egal. Die Schulze sollte auf keinen Fall mitbekommen, dass ich eine Freundin im Westen hatte. Sie behandelte mich ohnehin schon wie Abschaum. Außerdem hatte ich Heike nicht hergebracht, damit sie sich in einem fort DDR-Propaganda anhören musste.

»Das junge Fräulein hat aber ausgefallene Kleider an«, hörte ich sie noch sagen, bevor ich die Wohnungstür hinter uns zuzog.

Wir gingen nicht gleich zur Grenze, sondern schlenderten noch eine Weile durch meinen Teil der Stadt, während in ihrem die Sonne unterging. Ich hatte nicht mehr den Drang, Heike irgendwelche Sehenswürdigkeiten zu zeigen, und sah die Umgebung auch nicht mehr mit ihren Augen, sondern genoss einfach unser Zusammensein. Ohne viel zu reden, gingen wir Hand in Hand.

Als Heike fröstelte, legte ich meinen Arm um sie, und als es dann noch kühler wurde, machten wir uns zur Grenze auf.

Dort verabschiedeten wir uns.

»Es war schön, Julian«, sagte Heike.

Ich zog die Augenbrauen hoch. Schön? Diese hässliche Stadt?

Die mühsame Unterhaltung bei Tisch? Franziskas Arroganz?

»Jetzt verstehe ich dich besser«, fügte sie hinzu.

Ich wollte protestieren, doch sie legte mir den Finger auf die Lippen.

»Ich weiß, dass du anders denkst als deine Schwester. Und dass du dich in der DDR nicht zu Hause fühlst, auch wenn sie dein Land ist. Es war mutig von dir, mir das alles zu zeigen. Es war … ehrlich. Danke dafür.«

Nach diesen Worten küsste sie mich leicht auf die Wange.