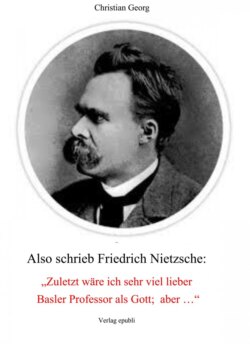

Читать книгу Also schrieb Friedrich Nietzsche: "Zuletzt wäre ich sehr viel lieber Basler Professor als Gott; aber ..." - Christian Drollner Georg - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ns Kindheit u. Schuljahre in Naumburg, 1844 bis 1857

ОглавлениеDie Eröffnung der ersten Eisenbahnverbindung Deutschlands, zwischen Nürnberg und Fürth über eine Entfernung von knapp 8 km lag 9 Jahre zurück; die Eröffnung der zweiten Eisenbahnstrecke Deutschlands zwischen Dresden und Leipzig über eine Entfernung von gut 110 km bestand seit 7 Jahren. 8 Jahre zuvor war das Hinterlader-Zündnadelgewehr in Benutzung genommen worden. Vor 9 Jahren begann die Fabrikation der Revolver von Colt. Vor 7 Jahre wurde der Morsetelegraph in Betrieb genommen. Die industrielle Revolution, ausgehend von England bestimmte die technische Entwicklung Europas. Ein Jahr zuvor feierte das Deutsche Reich sein tausendjähriges Bestehen. Die deutsche Bevölkerung umfasste ca. 46 Millionen Personen. In Schlesien gab es den Aufstand der Weber und Karl Marx und Friedrich Engels lernten sich in Paris kennen. John Dalton, der englische Chemiker und Begründer der chemischen Atomtheorie starb. In Berlin stellt die Firma Borsig die ersten Lokomotiven her. An höheren Preußischen Schulen wurde das Turnen eingeführt. N hat unter dem Schulturnen gelitten und ist mittels des entstehenden Eisenbahnnetzes in Europa viel gereist ohne diese Möglichkeit je philosophisch zu würdigen. Der amerikanische „Philosoph“, Essayist und gebildete Schwätzer Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, wurde 41 Jahre alt.

Ns Geburt in dem kleinen, gut 20 km südwestlich von Leipzig gelegenen Dörfchen Röcken, am 15. Oktober 1844, dem Geburtstag des Preußischen Königs und „Herzogs zu Sachsen“ Friedrich Wilhelm IV., um 10 Uhr, war den Zeugnissen nach vor allem ein umwerfendes Erlebnis für den 31-jährigen, recht sensiblen, empfindsamen und wohl auch „zartgeknöchelt“ zu nennenden Vater, über den der knapp 14-jährige N - ohne recht eigene, unverklärte Erinnerungen an ihn zu haben! - im Spätsommer des Jahres 1858, zu Beginn seines eigenen Erwachsenwerdens also, schrieb, er „war für diesen Ort und zugleich für die Nachbardörfer Michlitz und Bothfeld Prediger [wobei das nur 2½ km entfernte Lützen wegen seiner schrecklich schlachtenträchtigen Vergangenheit noch nicht in einen für Europas Geschichte bedeutsamen Zusammenhang mit Ns „Geburtsumgebung“ gerückt worden war! -

Der bei Ns Geburt 31 Jahre alte Vater, der 5 Jahre darauf bereits starb, war für N: „Das vollendete Bild eines Landgeistlichen [die ästhetizistische Neigung zu Superlativen stach zu der Zeit schon bei N hervor]! Mit Geist und Gemüt begabt, mit allen Tugenden eines Christen geschmückt [denn mit 14 Jahren - 3 Jahre vor seiner 1861 erfolgenden schweren Infektion durch die verführerischen Tiraden des Amerikaners Ralph Waldo Emerson - genaueres zu diesem später! - war N noch durch und durch christlich und noch nicht widerspruchswild von Grund auf „umwertend“ gesinnt], lebte er [Ns Vater] ein stilles, einfaches aber glückliches Leben und wurde von allen, die ihn kannten geachtet und geliebt. Sein feines Benehmen und heiterer Sinn verschönerten manche Gesellschaften, zu denen er geladen war [und von welcher Eigenschaft N sicher einen alle „erhebenden“ Teil erbte!] und machten ihn gleich bei seinem ersten Erscheinen überall beliebt. Seine Mußestunden [dies war in ihrer naiven Kombination eine für N typische und überhaupt nur bei und von ihm mögliche Formulierung:] füllte er mit schönen Wissenschaften [worin sich das prinzipielle Missverständnis Ns über die Wissenschaften „aufs Schönste“ verdeutlichte!] und mit Musik aus. Im Klavierspielen hatte er eine bedeutende Fertigkeit, besonders im freien Variieren erlangt.“ BAW1.1f

Die Fortsetzung dieser Charakterisierung durch den Sohn - die im Wesentlichen eh nicht von ihm war! - war aus dem Heft herausgerissen - aus welchen Gründen? - Von wem? - und verloren gegangen].

Dieser Vater, Carl Ludwig N, 1813-1849, war - auch wenn er bei seinem Vorgesetzten Konsistorialrat als „ein liebenswürdiger, für sein Amt erwärmter Mann und wohlbegabter Katechet und Prediger“ galt und in seiner Amtsführung „in jeder Hinsicht zu rühmen“ sowie „tüchtig und tätig“ wäre und im Ruf stand „Geistlichen Wandels“ und „allgemein geachtet und beliebt“ J1.42 zu sein, - er neigte im Gegensatz zum Zeitalter des späten Biedermeier, in auffälliger Weise zu einem recht unbeherrschten, zumindest extrem überschwänglichen Pathos. Überdies wählte er in eigenwilliger Auf-sich-selbst-Bezogenheit für die Taufe seines Sohnes - obgleich die Mutter noch bettlägerig war und deshalb nicht teilnehmen konnte! - einen Termin gleich 9 Tage nach Ns Geburt aus, weil dieser Tag - allerdings 31 Jahre zuvor! - genau sein eigener Tauftag war - nämlich der 24. Oktober. Für die so übereilt angesetzte und vollzogene Taufzeremonie wählte er Worte aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 1, Vers 66, wo es um den Namen und die Beschneidung von Johannes dem Täufer ging, dass die damals über den ungewöhnlichen Namen Johannes überraschten Leute fragten: „Was meinst du, will aus dem Kindlein werden? Denn die Hand des Herrn war mit ihm“, womit von allem Anbeginn an eine hohe Anforderung über den ahnungslosen Neuling geworfen war; - und er beendete seine schriftlich erhalten gebliebene „Rede bei der Taufe meines Erstgeborenen“ mit der fast hymnischen und seinem Gott gegenüber durchaus anmaßend wirken müssenden Lobpreisung:

»Du gesegneter Monat Oktober, in welchem mir in den verschiedenen Jahren alle die wichtigsten Ereignisse meines Lebens geschehen sind [so auch seine Verheiratung mit Ns Mutter!], das, was ich heute erlebe, ist doch das Größeste, das Herrlichste, mein Kindlein soll ich taufen! O seliger Augenblick, o köstliche Feier, o unaussprechlich heiliges Werk, sei mir gesegnet im Namen des Herrn [welcher für den Moment dieses Überwältigtseins allerdings recht unchristlich in den Hintergrund und sogar hinter den zuvor extra gesegneten Monat Oktober geraten war]! - Mit dem tiefbewegtesten Herzen spreche ich es aus: nun so bringet denn dies mein liebes Kind, dass ich es dem Herrn weihe. Mein Sohn, Friedrich Wilhelm, so sollst Du genennet werden auf Erden, zur Erinnerung an meinen königlichen Wohltäter [dem er die seit 1842 betreute Pfarrstelle mit 2 Außenbezügen in Röcken zu verdanken hatte - und dies auch noch], an dessen Geburtstag Du geboren wurdest.« J1.42

~

Die Mutter, Franzsiska Ernestine Rosaura Nietzsche, 2. Februar 1826 bis 20. April 1897, Tochter des

lutherischen Pfarrers David Ernst Oehler und dessen Ehefrau Johanna Elisabeth Wilhelmine Oehler, geb. Hahn,

welche von ihrem wohlhabenden Vater, einem reichen Rittergutsbesitzer auf Wählitz und kurfürstlich-sächsischem

Finanzkommissar, Equipage, Kutscher und Köchin mit in die Ehe bekam.

Deren 6. Kind von insgesamt 11Kindern war Franziska, hier im Alter von etwa 17 Jahren, ungefähr 1843.

~

Ns jung verstorbener Vater, Carl Ludwig Nietzsche, 1813-1849, Sohn des zu der Zeit 57-jährigen Friedrich August Ludwig Nietzsche, 1756-1826, welcher zeitweise Pfarrer zu Wolmirstedt in Thüringen war und es ab 1803, im Alter von 47 Jahren zum Superintendenten im preußisch-sächsischen Eilenburg gebracht hatte. Aus dessen erster Ehe hatte Carl Ludwig sieben Halbgeschwister, von denen eines in England zu Wohlstand kam und durch sein Erbe den Wohlstand der Familie begründete, dem auch Friedrich Nietzsche noch sein finanzielles Auskommen verdanken sollte. Aus der zweiten Ehe des Vaters hatte Carl Ludwig zwei Schwestern, Auguste und Rosalie, die später als Tanten in der Kindheit Friedrich Nietzsches eine bestimmende Rolle spielten. Er selber war des Vaters jüngstes Kind.

Carl Ludwig N war der Sohn des zurzeit seiner Geburt bereits 57-jährigen Superintendenten Friedrich August Ludwig N aus Eilenburg, welches - mit Leipzig auf halbem Wege dazwischen - in nordöstlicher Richtung, luftlinienmäßig gut 42 km entfernt gelegen war. Seine noch zu Bett befindliche Frau, die Mutter Ns, Franziska, geb. Oehler, 1826-1897, war die Tochter eines handfesten Landpfarrers mit bäuerlichen Zügen aus dem gut 4 km südlich gelegenen Ort Pobles, welche der Vater ziemlich genau ein Jahr zuvor geheiratet hatte.

In der Neigung von Ns Vater zu Superlativierungen erinnern dessen Worte aus der Taufansprache an das Pathos des Sohnes in seiner knapp 40 Jahre später geschriebenen „Weihe des Januar“ - statt des Oktober! - im „Sanctus Januarius“ seiner - für sehr „schön“ gehaltenen! - „Fröhlichen Wissenschaft“!

Die aufgebotenen Erwartungen für den Erstgeborenen liefen auf nichts hinaus. „Zutiefst bewegt“ sprach der Vater nur aus, dass er den Sohn seinem Gott weihen wollte und wie er zu nennen sei. Nichts weiter! In solchen, als eine für ihn in gewisser Weise alltäglichen Stimmung, die auf hohe Erwartungen gegründet war, wuchs N gut 4 Jahre lang auf, - in einer Art Kokon an übermäßiger Zuwendung, Aufmerksamkeit und metaphysisch gestylter Hochschätzung, was wie eine geile Tropenluft auf seine ohnehin ererbte überhöhte Selbstmittelpunktlichkeit und seine dabei geradezu wuchern müssende Auf-sich-selbst-Bezogenheit von allem und jedem wirken musste.

Nüchtern betrachtet kam am 15. Oktober 1844 mit N im Zuge eines erheblichen europäischen Geburten-Überschusses, der zu enormen Auswandererwellen führte! - ein Erdenbürger zur Welt, der wie fast jedermann - in seinem Fall allerdings doch auf besondere Weise! - von seinen Vorfahren her mit einem auffälligen, problematischen, auf einer Reihe von Schwachstellen beruhenden Erbe „belastet“ war. Unter Berücksichtigung der Umstände, welche lange geheim gehalten Ns familiäres Umfeld betrafen, entstammte N einer teils Generationen lang hauptsächlich im Pfarrberuf tätigen urdeutschen Familie, - wozu das von Generation zu Generation fortzuführen, eine nicht unerhebliche Glaubensbereitschaft zu Unerklärlichem, eine geringe Neigung zu modernen, außerhalb des Gewohnten begründeten Ideen und ein gewisses Maß messianischer Überzeugungslust gehören kann; - verbunden mit einem darauf beruhenden sozialen Status in einem eher anspruchslosen Bereich des Gelehrtenstandes.

In Ns Familie gab es - besonders mütterlicherseits und nicht nur ganz ausnahmsweise mal - durch etliche erhaltene Briefe bezeugt - einige Mitglieder, deren geistige Befindlichkeiten nicht in die Richtung - von Ns angeblich hinreißender Genialität ausgehend rückgeschlossen! - als „Brutstätten“ für eben solche Erscheinungen über jeden Zweifel erhaben wären. Im „Normalfall ergeben sich mit annähernd gleicher Wahrscheinlichkeit extreme Ausschläge in Richtung Genie als auch in die gegensätzlich andere Richtung. „Im Nachlass der Schwester [Elisabeth Förster-Ns, der wohlverwahrt und sorgsam gehütet erst mit deren Tod im Jahr 1935 zugänglich wurde!] fanden sich Hunderte von Briefen von Ns Vorfahren, deren Inhalte z.T. einige dieser Vorfahren in einem psychologisch so eigenartigen Licht erscheinen lassen, dass man die durchweg freudige Schilderung der Vorfahren durch Ns Schwester [die Gralshüterin des Mythos vom Übermenschen] ….. auch nur mit einigem Misstrauen zu lesen vermag. KS3.1379

Dazu kamen - nach dem „geistigen“ Zusammenbruch des letzten männlichen Sprosses von dessen Mutter die Aussagen, sie „hat, wie ….. der Hausarzt der Familie N in Naumburg, Herr Dr. Gutjahr sagte, wiederholt erzählt, ihr Mann habe schon jahrelang vor dem Unfall [einem angeblichen Sturz von einer Treppe, der angeblich die krankheitsauslösende Ursache der Gehirnerweichung von Ns Vater gewesen wäre und wonach sich sein Leiden rapide verschlechterte, - dabei war der Treppensturz - wenn es einen solchen überhaupt wirklich gegeben hat! - nicht als Auslöser der Krankheit zum Tode des Vaters, sondern als ein Ereignis im Verlauf dieser Krankheit anzusehen] „seine Zustände“ gehabt, d.h. er sei von Zeit zu Zeit im Stuhle zurückgesunken, habe nicht gesprochen, starr vor sich hingesehen und hinterher habe er von dem ganzen Zufall nichts gewusst. [Mit dem Zusatz des Arztes:] Wir haben also einen Mann in den mittleren Jahren, der jahrelang kleine epileptische Anfälle hat …..“ Mö.14

Eine Schwester des Vaters litt an Migräne, andere Schwestern werden „hysterisch und exzentrisch“ genannt. Die Mutter wird als „beschränkt“ bezeichnet; sehr begabt und geistig interessiert war sie jedenfalls nicht. N nannte sie die „kleine Törin“. Aber sie galt als gute, gewandte, feinsinnige Hausfrau. In der Familie der Mutter (sie hatte viele Geschwister [insgesamt 10; 4 Schwestern, 6 Brüder]) fanden sich psychopathische Züge. Ein Bruder der Mutter starb in einer Anstalt (man ist berechtigt, an Schizophrenie zu denken). Eine Schwester endete durch Selbstmord. Die Schwester Ns litt an Migräne, war nervös und psychopathisch. LE.24

Ein zwei Jahre jüngerer nervenleidender Bruder der Mutter, beging 1881 Selbstmord, der aber „als zu verschweigen“ behandelt wurde und die Tochter einer Schwester der Mutter musste in eine Nervenklinik gebracht werden und „hat [von dort] in das Irrenhaus übergeführt werden müssen“ so schrieb die Mutter an den Sohn am 15.3.88 Voltz.31f. Von einem weiteren Bruder berichtete die Mutter, dass er vor seiner Verheiratung „an Kopfschmerzen und Verstimmtheit“ gelitten hätte. „Hinsichtlich der Krankheit des Vaters ist folgendes hervorzuheben: dieser war bereits als Kind sehr sensibel, körperlich wenig robust und litt häufig unter heftigen Kopfschmerzen. Er war das jüngste Kind der Familie, wurde ….. „im hohen Alter gezeugt“, d. h.- sein Vater war damals 57 Jahre alt ….. wurde vom Militärdienst befreit wegen „allgemeiner Körperschwäche“ (und „schiefer Hüfte“), hatte Schwierigkeiten, seine theologischen Examina durchzustehen und litt besonders unter der nervenzerrüttenden Wirkung jeglicher Art von Aufregung. Im Verlauf des Jahres 1846 häuften sich die nervlichen Krisen, die Revolutionsereignisse von 1848 steigerten die Angegriffenheit. Voltz.32 Die starke Kurzsichtigkeit Ns (sowie die seiner Schwester) waren vom Vater her ererbt.

Nach Ns Zusammenbruch wurde im Jenaer Krankenblatt am 5. September 1889 Ns dort gemachte Behauptung vermerkt, „er habe bis zum 17. Jahr [das wäre auf 1861 zu datieren, das Jahr in dem N die für ihn bedeutende „Bekanntschaft“ mit den Aussagen des amerikanischen Predigers und „Philosophen“ Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, machte und aus diesem Anlass über sich selbst zu ganz neuen „Erkenntnissen“ und Bezeichnungen für bis dahin unerklärte Geschehnisse kam] an epileptischen Zuständen ohne Bewusstseinsverlust gelitten“. Voltz.35 Damit dürfte ein elementares Erbe des Vaters angesprochen gewesen sein, was die Mutter über die „Zustände“ ihres verstorbenen Mannes berichtet hat: „Zustände“ und „Fakten“, über die es bei N ansonsten keinerlei direkten, jedoch weit über das Alter von 17 Jahren hinaus etliche indirekte Hinweise gibt, - insbesondere die „starken Erregungszustände, die schon bei dem Pfortaer Schüler zu verzeichnen waren“. J1.266 Darüber hinaus gibt es noch Einiges, das den besessenen Schönrednereien der Schwester, die auch vor Fälschungen und Unterschlagungen zur Aufrechterhaltung der „heilen Welt“ ihrer Familie nicht zurückschreckte, entgangen war. Aus jeweils gegebenem Anlass wird auf diese Indizien zurückzukommen sein.

Dieses „Kindleins“ persönliche und von seinem Erbe her sehr speziell ausgelegte Anlagen wurden schicksalhaft „passend“ - und demzufolge mit entsprechend eindrücklicher und nachhaltiger Wirkung! - zusätzlich von drei alles andere weit überragenden geistig-seelischen Ereignissen - zufällig und von außen her auf für ihn verhängnisvolle Weise! - betroffen oder „heimgesucht“. 3 Momente, die „Wegbereiter“ waren: Nichts außer diesen Dreien hat auf Ns geistig-seelische „Bildung“ und Ausprägung einen auch nur annähernd gleich bedeutsamen Einfluss ausgeübt und sein Leben, sein Denken, sein Schaffen und damit - immer wieder deutlich erkennbar - auch sein „Werk“ geprägt:

Zuerst, als lebenslang unveränderbare - und für N nach ihrem zufälligen Geschehen auch absolut unveränderliche! - „Basis“ steht vor allem, was ihn später ausmachen sollte, die Begegnung mit dem bereits erwähnten und noch ausführlich zu behandelnden Ralph Waldo Emerson (1803-1882), ein amerikanischer Prediger, „Philosoph“ und beeindruckend „neuzeitlich“ barocker, großrednerischer „Sprücheklopfer“, den N dahingehend missverstand, dass er dessen phantastische Aussagen gewissermaßen eins zu eins umgesetzt als „Erklärungen“ seiner eigenen Existenz auffasste! Die Begegnung mit ihm erfolgte zu Ns Pfortaer Schülerjahren im Spätsommer 1861. Ausdruck davon sind zwei vieles über ihn und von ihm verratende Jugendaufsätze über „Fatum, Willensfreiheit und Geschichte“, die N Ostern 1862 zu Papier brachte. Ausführlicheres dazu, nachdem N so weit war, sie geschrieben zu haben.

Als zweite „Offenbarung“, von teils zwar flüchtiger, zu einem anderen Teil aber im Untergrund doch unumstößlicher Bestimmung seiner Ansichten, erwies sich Arthur Schopenhauer (1788-1860), ein zu jener Zeit noch weitgehend unbekannter deutscher Philosoph, der in seinem östliche Weisheiten einbeziehenden Werk sehr subjektivistisch und ausschließlich „die Welt als Wille und Vorstellung“ zu deuten wagte. Darin stellte jener eine „philosophisch mögliche“ Lebensgestaltung auf drei prinzipiell unterschiedlichen Wegen dar und beschrieb, wie man als „Erleuchteter“ - eingedenk seiner philosophisch errungenen Kenntnisse also! - über diese oder begleitet von diesen, durch die Welt und das Leben gehen kann: Als „Mitleidender“, als „Erkennender“ oder als „Wollender“. Die Begegnung mit Schopenhauers Werk kam über den - oder „geschah“ dem! - Studenten der klassischen Philologie im 3., seinem 1. Leipziger Studiensemester, im November des Jahres 1865.

Das dritte, auf überdimensionale Weise jedoch vergängliche, aber doch lebensbestimmend bleibende „Ereignis“ für N war die persönliche Bekanntschaft und anschließend herzlich innige - oder doch nur „zu intensiv betriebene“? - Freundschaft mit dem deutschen Opernkomponisten und „musikphilosophisch“ sendungsbewussten Schriftsteller, Musiker, Dirigent und „Weltmann-Dandy“ Richard Wagner (1813-1883). Von dessen Musik war N - anfänglich allerdings eher mächtig angetrieben von seinem Jugendfreund Gustav Krug - im Lauf einiger Jahre - bis zum Zeitpunkt des persönlichen Kennenlernens jedoch geradezu rauschhaft begeistert. Die zufälligerweise, jedenfalls nicht vorhersehbar zustande gekommene Begegnung mit dem „Genie zukünftiger Musikkultur“ erfolgte im November 1868. Die Freundschaft währte bis zu ihrem bereits gründlich überschrittenen Kulminationspunkt im Jahr 1876, dem Erscheinen von Ns Huldigungsschrift an „Richard Wagner in Bayreuth“ zu den und während der ersten Bayreuther Wagner-Festspielen. Danach war dann seitens N zunehmend auf Eifersucht gegründete Feindschaft angesagt, die aber, hassgefärbt, eine Unlösbarkeit der „Verbindung“ bestehen ließ.

Die Drei „Personen“, „Ereignisse“, „Erfahrungen“, also „Begegnungen“, stellen so etwas wie drei spät aufgetretene Parzen an Ns Wiege dar, denn sie veranlassten oder „vollzogen“ die Wirkungen von Schicksalsgöttern und sollten den darum ahnungslosen N bis an sein geistiges Ende unerbittlich, das heißt mit allen Konsequenzen der Zauber-Macht, die sie einmal über ihn gewonnen hatten, begleiten.

1846

Im Jahr zuvor entstand von dem französischen Schriftsteller Prosper Mérimée (1803-1870) dessen meisterhafte Novelle „Carmen“, welche dem französischen Komponisten Georges Bizet (1838–1875) als Vorlage für seine Carmen-Oper (uraufgeführt 1875) diente und für N eine nicht unerhebliche Bedeutung gewinnen sollte. Ebenfalls 1845 veröffentlichte Max Stirner (1806-1856) „Der Einzige und sein Eigentum“, eine Art unfreiwillig-ahnungslos-vorgezogene „Parodie“ und nur auf sich selbst bezogenes „Satyrspiel“ zu dem, was N „so in etwa“, später, allzu ernst, militant und ausschließlich ausgeführt, als seine für alle Menschen und alle Zeit gelten sollende „Philosophie“ erschaffen sollte. Von dem deutschen Arzt und Universalgelehrten Carl Gustav Carus, 1789-1869, erscheint „Psyche“, Abhandlungen zur Entwicklungsgeschichte der Seele.

Am 10. Juli 1846 wurde Ns Schwester Elisabeth geboren. Sie starb im 3. Reich 1935 als hochgeachtete, schon 1921 von der Universität Jena ehrenhalber doktorierte Philosophen-Schwester. Im Vollzug der Durchsetzung von ihres Bruders Ruhm hat sie diesen um dessen gesamtes geistig „präsentes“ Lebensalter überlebt. Das Verhältnis zu ihr war von Ns Seite her niemals frei von innerer Abhängigkeit, ja geradezu einem Ausgeliefertsein, - das sie zu nutzen verstand, indem sie diente und dienend herrschte und - ihrem Bruder darin - allerdings auf lebenspraktische Art anstatt aufgrund seiner zurechtgezimmerten Theorien - unheimlich ähnlich: Zielstrebig, verbissen, zäh, unbeirrbar, - aber eben auch - wie N selber! - unbelehrbar, - um über jeden Anstand hinweg, ihre eigenen Vorteile zu verfolgen. Sie machte sich zum Inbegriff der N anhimmelnden Schwester, aber auch zu einer anhimmelnd fördernden „Macht“, klammerte, war unentbehrlich, ohne ein eigentlich eigenes Lebensziel und verstand es, den Bruder zu dirigieren. Die „Zweisamkeit“ der beiden war unter der Oberfläche eines Harmoniestrebens nie ohne Probleme und Zwischenfälle, weshalb er sie früh schon das unvermittelt losspuckende „Lama“ nannte. Elisabeth interpretierte den Namen vor der Öffentlichkeit allerdings immer als Sinnbild für ihr belastbares und geduldiges Wesen. Es ist zwischen den beiden eine „Ironie der Geschichte“, dass letztlich sie - aufgrund ihres ausgeprägten Sinns für das praktisch Machbare! - die völlig sinnlosen „philosophisch“ genannten Theorien des Bruders - von denen sie nicht das Geringste verstanden hatte! - zu durchschlagendem Weltruhm bringen sollte.

Am 15. Dezember schrieb der Vater über den gerade gut zweijährigen Sohn an seinen Freund:

Bruder Fritz [im Gegensatz zu der am 10. Juli geborenen Schwester Elisabeth] ist ein wilder Knabe, den manchmal, allein der Papa noch zur Raison bringt, sintemalen [da, weil] von diesem die Rute nicht fern ist; allein jetzt hilft ein Anderer mächtiger miterziehen, denn das ist der liebe heilige Christ, welcher auch bei dem kleinen Fritz schon Kopf und Herz ganz eingenommen hat, dass er von nichts anderem sprechen und hören will als vom »heile Kist!« - Es ist das etwas gar Liebliches. CiB.11

Allerdings ist durch die Familie überliefert, dass der Vater den Sohn nicht nur mit der „Rute“ und „Predigten“ erzog, sondern zur Beruhigung des lebhaften Kindes oft auch zum „Musikmachen“ rief und damit bei diesem einen lebenslang unvergesslichen Eindruck hinterließ. Die Schwester berichtete in ihren nach Ns geistigem Zusammenbruch, ab 1895 also herausgegebenen Biographien, dass der Bruder erst mit 2½ Jahren sprechen gelernt haben soll. Durch diesen Brief des Vaters an seinen Freund ist dies als eine Falschmeldung widerlegt. Den Aussagen der Schwester, von denen vieles frei erfunden, alles aber zumindest überhöht dargestellt wurde, ist wegen der grundsätzlich „defekten“ Bewunderungshaltung dem Bruder gegenüber und ihrem Eigennutz daraus, ihn als Einmaligkeit darzustellen, nirgends wirklich zu trauen, weshalb hier nur in höchst seltenen Fällen und unter äußerstem Vorbehalt auf Informationen von ihrer Seite zurückgegriffen wird.