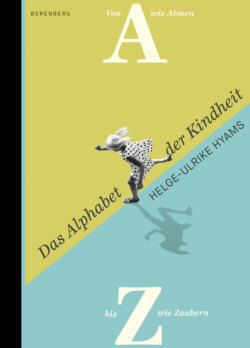

Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 33

Eltern

Оглавление»Über weite Strecken der Menschheitsgeschichte war das Wichtigste, was Eltern für ihre Kinder taten, sie am Leben zu halten.«

Steven Pinker

In diesem Spätherbst draußen am See sah ich ein tanzendes Ehepaar. Die Frau war schwanger. Ihre beiden Söhne, wohl zwischen drei und fünf Jahren, saßen am Rande der Tanzfläche auf dem Boden gekauert. Mitten im Tanz, nach jeder Drehung, sprang der Vater weg – und er machte wirklich jedes Mal einen Sprung –, tanzte auf die Kinder zu und küsste sie eines nach dem anderen auf den Kopf –, um sich danach, streng im Rhythmus bleibend, wieder der Frau zuzuwenden. Und dies wiederholte er immer wieder, solange der Tanz dauerte. Selten sah ich ein so inniges Bild von Väterlichkeit, Mütterlichkeit – nein, von Elternschaft. Das nämlich war es, was mir diesen Anblick so kostbar machte. Vater und Mutter waren im Tanz vereint und gleichzeitig als Eltern präsent. Die Kinder nehmen sie wahr als das Elternpaar, das sie sind.

Die amerikanische Soziologin Judith S. Wallerstein schreibt, dass »Kinder sich nicht nur mit Vater und Mutter als zwei separaten Individuen identifizieren, sondern auch mit der Beziehung der Eltern zueinander.«67 Das bedeutet konkret, dass das Kind von früh an – gleichsam schon im Mutterleib – erfährt und verinnerlicht, dass Vater und Mutter eine Beziehung als Paar haben, die individuell, aber darüber hinaus auch über-individuell geprägt ist.

Auf der individuellen Ebene erlebt das Kind, wie sich diese beiden Menschen einander zuwenden, wie sie einander zuhören, oder auch nicht, wie sie miteinander sprechen (oder auch schweigen), wie sie Konflikte lösen, wie sie miteinander zärtlich sind. Das ist die Matrix der Elternschaft. Astrid Lindgren beschreibt in ihrer Autobiografie die besondere Art, wie sich ihre Eltern zeitlebens begegneten und wie dies zur Grundlage ihrer Weltwahrnehmung wurde.68 Sie trägt damit ihre ganz individuelle Geschichte in sich, die sich in ihrem Schaffen, in ihren Kinderbüchern niederschlägt. Andere Menschen haben andere Geschichten zu erzählen – bisweilen auch weniger freudvolle –, aber stets spiegeln diese Geschichten ein Stück weit das besondere Verhältnis zu den eigenen Eltern.

Darüber hinaus repräsentieren Eltern jenes bereits erwähnte überindividuelle Prinzip, das sich mehr auf der symbolischen Ebene abspielt. Vater und Mutter stehen für Mann und Frau, für die Pole des Lebens schlechthin. Alles Denken der Menschen, alle Strukturierung in Raum und Zeit beginnt mit der Wahrnehmung dieser Pole. Gut lässt sich nicht denken ohne böse, Ja nicht ohne Nein und Vater nicht ohne Mutter. Wir brauchen das Spiel mit den Polen, mit den Gegensätzen. In fast allen Schöpfungsgeschichten finden wir die kosmischen Analogien zu Vater und Mutter, wobei meistens der Himmel den Vater repräsentiert, die Erde aber die Mutter. Und das Kind, das in seiner Ichwerdung noch einmal (unbewusst) alle Etappen der Menschheit durchwandert, trägt diese Analogien als Erinnerungsspuren in sich. Geben Sie ihm einen Stift in die Hand: Es malt Haus und Baum, Blume und Schmetterling, es malt Mutter und Kind. Nie bleibt eines allein. Kindliches Denken, das wir auch als Erwachsene noch in uns tragen, produziert fortlaufend assoziativ die Pole: Sonne und Mond, Sommer und Winter, ich und du – und eben Vater und Mutter.

Mann und Frau sind zueinander komplementär angelegt.69 Und gleichzeitig gehen sie über die Zwei-Einheit hinaus, indem sie das Dritte schaffen, das Kind, beziehungsweise die Kinder. Diese Drei-Einheit, Triangulierung genannt, ist für Kinder der optimale Rahmen, sich frei zu entwickeln. So können sie je nach Stimmung oder wie sie es brauchen Pakte schließen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen, mal mit der Mutter, mal mit dem Vater. Außerdem dürfen sie auf diese Weise, was fast noch wichtiger ist, mutig Konflikte riskieren, ohne Angst, danach hoffnungslos allein zu sein. Wenn das Kind mit dem Vater zusammenprallt, sagen wir über die Frage des Taschengelds, ist da immer die Mutter, die es auffängt und weiter trägt. Reibt es sich mit ihr, sagen wir wegen einer Lüge, spricht vielleicht der Vater das erlösende Wort und fängt seinerseits das Kind auf. Ein Kind, das diese Möglichkeit nicht hat, wird eher dazu neigen, in die Reserve zu gehen, brav zu sein, eben nichts zu riskieren. »Ich wünsche mir, dass der Papa, Mama und ich immer zusammenhalten«, sagt Jonas beim Auspusten seiner sechs Geburtstagskerzen.70 Das Geschenk der Triangulierung, des freien Austauschs zwischen Vater, Mutter und Kind, kann man nicht hoch genug einschätzen. Und Elternschaft dient eben dazu, dem Kind diesen Freiraum zu gewähren.

Aber Elternschaft dient noch zu weitaus mehr. Goethe hat es wunderbar ausgesprochen: »Zwei Dinge sollen Kinder von ihren Eltern bekommen: Wurzeln und Flügel.« Das ist die ganz reale elterliche Aufgabe. Das ist ihr ständiger Auftrag, mit dem sie mehr als beschäftigt sind. Wurzeln sollen Eltern geben, indem sie dem Kind jenes Urvertrauen schenken, welches ihm ermöglicht, fest auf der Erde zu stehen, sich zu Hause zu fühlen – und wohlzufühlen in seinem Leib. Diese Wurzeln sieht und fühlt das Kind nicht bewusst (so wie eine Pflanze die ihren nicht fühlt), doch die geringste Schädigung lässt das Kind aufhorchen, aufschrecken und leiden. An den Wurzeln nagt man nicht, sondern hält sie sorgsam geschützt.

Und dann das andere: die Flügel. Trotz aller Bindung zum Kind (im Großen und im Kleinen) sind Eltern unentwegt dazu aufgerufen, die Kinder loszulassen, damit sie sich aufmachen oder aufschwingen können in Richtungen, über die sie selbst als Eltern keine Gewalt haben. Bis an die Grenzen, und sogar, wie Janusz Korczak betont, an die Grenzen des Todes.71 »Wie weit lasse ich mein Kind?« ist die Dauerfrage von Eltern, die sie untereinander aushandeln müssen. Und dieses Aushandeln geschieht am besten in Liebe und aus der Liebe heraus. In Liebe zwischen den Partnern und in gemeinsamer Liebe zum Kind.

Wie immer die Antworten ausfallen: Kinder spüren, wenn die Eltern über sie verhandeln. Das ist das unsichtbare Band, welches sie verbindet. Und das ist es, was Kinder, wenn sie erwachsen werden, als inneres Bild in sich bewahren. Wenn die Verhandlungen gut waren, ist das innere Bild auch gut und kann als Maßstab für eigenes Handeln dienen, wenn sie eines Tages selbst Eltern sind. Und das Bild der tanzenden Eltern – wenn sie denn tanzen – werden sie bis ans Lebensende in sich tragen.