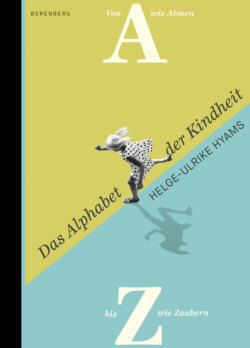

Читать книгу Das Alphabet der Kindheit - Helge-Ulrike Hyams - Страница 37

Essen

Оглавление»Iss, damit du groß wirst.«

Françoise Dolto

In diesen Ferien dreht sich alles ums Essen. Wir haben fünf Kinder im Haus und eines im Mutterbauch (kurz vor der Geburt), und mir scheint, es habe noch nie so viele Gespräche um Essen gegeben wie in diesen Wochen. Und ich muss lachen.

Im Alltag geht das tägliche Essen irgendwie unter. Es ordnet sich ein in die Abläufe des Haushalts, der Schule und der Arbeit der Eltern. Die Energie der Kinder ist, ebenso wie die der Erwachsenen, ganz in den Alltag eingebunden. Und das Essen, auch wenn es nicht immer zu festen Zeiten stattfindet, ist meist geregelt, für die Kinder vorhersehbar, kurz: verlässlich.

In den Ferien aber ist alles anders. Da ist unendlich viel Zeit und Raum, über Nahrung nachzudenken und zu reden. »Wollen wir Cornflakes oder Croissants zum Frühstück?« Und plötzlich spaltet sich die Familie, die einen wollen Cornflakes, die anderen Croissants, und einer will keines von beiden, sondern richtiges Brot. Schon entfaltet sich wenn nicht ein Streit, so doch eine Diskussion um das beste, schmackhafteste und gesündeste Frühstück. Wir sprechen über Nutella, Zucker und sogar Milch, als ginge es um Religion oder Weltanschauungen. Leidenschaften brechen durch: »Ich könnte für Honig sterben!« Und blanker Starrsinn offenbart sich: »Nutella kommt mir nicht ins Haus!«; »Ich trinke nie, nie wieder Milch!«

Doch das ist nur der Anfang. Mittags geht es weiter: Essen wir Pommes frites an der Bude? Kochen wir? Haben auch alle Hunger? Gehen wir irgendwohin essen? Tausend Möglichkeiten – und tausend Beschränkungen. Wer eine große Familie hat, stößt dauernd an Grenzen. Am Nachmittag haben die Kinder Hunger auf Kuchen und Begierde nach Eis, und abends möchten die Eltern Muscheln essen – aber auf keinen Fall die schwangere Mutter. So geht es fast jeden Tag. Am Ende der Ferien, zum großen Abschiedsessen, einigen sich alle auf Artischocken, und nie habe ich die Familie so entspannt beisammen gesehen: eine Schar hoch beschäftigter, Blätter zupfender, glücklicher Kinder.

Essen ist niemals banal. Für Kinder ist es wichtig, in Harmonie mit sich und den anderen zu essen. »Die Liebe«, sagt Sigmund Freud, »entsteht in Annäherung an das befriedigte Nahrungsbedürfnis«77, und wir alle ahnen, nein, wir alle wissen, dass Essen tatsächlich unendlich viel mit Liebe zu tun hat. Alle Schattierungen von Liebe und Hass und sämtliche Zwischentöne spiegeln sich im Essen. Was einem mit Liebe gereicht wurde, nimmt man gern an, das schluckt man gern und verdaut man gut. Was einem hingegen gleichgültig oder lieblos gegeben wurde, spuckt man aus oder es bleibt einem als unangenehmer Brocken quälend im Halse stecken. Man kann und will es nicht verdauen. Man will das Ungeliebte von außen nicht in eigene Körpersubstanz umwandeln, denn nichts anderes ist der Vorgang des Kauens und der Verdauung: Nahrung wird zur Ichsubstanz.

Alles beginnt auch hier mit den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt. Gestilltwerden, das Annehmen der süßen Muttermilch (oder ihres Ersatzes) ist die allererste und wichtigste Interaktion des Säuglings mit der Mutter. Gelingt dieser Prozess, kann man davon ausgehen, dass das Kind gut angekommen ist auf dieser Welt, dass es weiter wachsen – und vor allem weiter trinken – will und dass es die Menschen in seiner Umgebung als verlässlich erfährt. Über die erste (Milch-)Nahrung verinnerlicht es Verlässlichkeit und Liebe.

Wenn dieser Prozess nicht gelingt, wenn das Kind die Nahrung nicht annehmen kann, sondern mit Appetitlosigkeit, Brechreiz, Allergien und Koliken reagiert, offenbart sich darin, dass es noch nicht sicher in dieser Welt verankert ist, dass es noch keine Balance zwischen Innen und Außen gefunden hat. Unbewusst misstraut es dem, was ihm zugeführt wird, und der Körper wehrt sich gegen Nahrung.

Kaum ein Bereich der Kindesentwicklung – und später der Erziehung – ist derart emotional beladen und derart störungsanfällig wie das Essen.78 Natürlich wollen die allermeisten Eltern das Beste für ihr Kind. Doch das Kind entwickelt seinen Eigenwillen, vor allem seinen eigenen Geschmack und besondere Abneigungen, und es bedarf eines ständigen Aushandelns zwischen den Vorstellungen der Eltern und denen des Kindes. Viele Eltern bringt das nicht nur an die Grenzen ihrer Geduld, sondern auch ihrer Pädagogik.

Früher war scheinbar alles viel einfacher. Es gab klipp und klare Ge- und Verbote das Essen betreffend: »Der Teller wird leer gegessen!« – »Am Essenstisch wird nicht gesprochen!« – »Zur Strafe gibt es kein Dessert!« – und so weiter. Aber selbst wenn es wirklich einfacher war, so war es noch lange nicht besser. Wir können uns ausmalen, welch unterschwelliges Leid die starren Essensregeln den Kindern bereiteten und welche Tricks sie sich ausdenken mussten, um sich nicht vollends die Lust am Essen verderben zu lassen (manche Kinder schütteten das ungeliebte Essen einfach in die Ärmel oder Hosentaschen). Weil die Kinder früher kaum eine Vorstellung beziehungsweise keinen Vergleich hatten, dass es auch anders, nämlich freier und fröhlicher, beim Essen zugehen könne, schluckten sie die Nahrung brav und manchmal stumm in sich hinein.

Nur einige wenige, besonders gezeichnete oder besonders mutige Kinder wagten den offenen Widerstand: »Nein, meine Suppe ess’ ich nicht!« Mutig war der Suppenkaspar tatsächlich. Aber wir wissen ja, wie elend es mit ihm ausgeht – und Kinder von damals, die die Geschichten vom Struwwelpeter meist auswendig kannten, waren gewarnt.

Manche Kinder, die keinen Widerstand leisten konnten, die ihre Suppe (äußerlich) brav auslöffelten und ihr Brot brav kauten, flohen (innerlich) in die Fantasie. So wie der Schriftsteller Amos Oz, der behauptet, als Kind eigentlich nie Lust auf Essen gehabt zu haben, außer auf Mais und Eis: »Ehrlich gesagt, beneidete ich manchmal sogar ein wenig jene hungrigen Kinder in Indien, die nie von jemandem gezwungen wurden, ihre Teller leer zu essen.«79

Essen ist Interaktion zwischen dem Kind und seiner Mutter, aber ebenso zwischen ihm und seiner sozialen Gruppe. Keine Feier, kein biografisches, religiöses oder jahreszeitliches Fest ohne die dazugehörigen Speisenfolgen. Und genau so wie sich das menschliche Urvertrauen mikrokosmisch im Kontakt zwischen Mutter und Kind aufbaut und fortwährend festigt, so bindet sich die kulturelle und religiöse Identität des Kindes an die festlichen Mahlzeiten seiner Gemeinschaft. Ich werde nicht müde, den Erzählungen anderer zuzuhören, wenn sie von den Gerichten ihrer Kindheit sprechen. Das ganze Bündel der Erinnerungen scheint in den Speisen konzentriert – jede einzelne steht für ein Gefühl, das mit anderen geteilt wurde. Mit den Speisen von damals lebt ein ganzes Universum auf: nicht nur das der Kinder, sondern das eines ganzes Milieus.

Machen wir hier einen Sprung in eine andere Welt. Für den kamerunischen Soziologen Iwiyé Kalla Lobé zählt in der Erinnerung an seine Kindheit weniger, was er damals gegessen hat, sondern wie. Alle griffen mit der Hand in die große Familienschüssel, vom Kleinkind bis zum Großvater. Lobé schreibt: »Es gibt eine besondere Intensität, wenn man gemeinsam die Hand in die große Schale streckt. In diesem köstlichen Moment fühlt man ganz tief in den Zellen seines Körpers, dass man dieselbe Essenz miteinander teilt, dass man Teil hat an denselben menschlichen Bedingungen wie alle anderen Familienmitglieder, die da zum großen Familienmahl gruppiert sind.«80

Vielleicht sollten wir unsere Kinder wieder öfters mit den Händen essen lassen. Essen ist Liebe – und da ist alles erlaubt.