Читать книгу Fremde und Fremdsein in der Antike - Holger Sonnabend - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

4. Griechen und Barbaren

ОглавлениеDas 5. Jahrhundert v. Chr. war die »klassische« Zeit der Griechen. Hier vollbrachten sie jene viel bestaunten Höchstleistungen in Politik, Kultur und Wissenschaft, die ihnen den bis heute anhaltenden und niemals verblassenden Ruf der ersten großen Zivilisation Europas einbrachten. Sich mit den Griechen zu befassen, schließt automatisch die Verpflichtung ein, sie zu bewundern. Dafür sorgten in der Neuzeit berühmte Antikenfreunde wie der Kunsthistoriker Johann Joachim Winckelmann, der im 18. Jahrhundert mit Bezug auf die Kunst der Griechen das eindrucksvolle Bild der »edlen Einfalt und stillen Größe« prägte – eine Charakterisierung, mit der die Griechen selbst allerdings wenig hätten anfangen können, sahen sie doch die im Übrigen original bunten Kunstwerke nicht als überzeitlich-entrückte Artefakte, sondern als hoch lebendige, auch politisch kontextualisierte Gegenstände an. Aber da die Griechen nun einmal als vorbildlich galten, wurde diese exzeptionelle Position auch auf viele andere Lebensbereiche ausgedehnt.

Die Griechen waren politisch vorbildlich: Sie waren es, die die erste Demokratie der Weltgeschichte gründeten, im 6. und 5. Jahrhundert v. Chr. in Athen. Während alle anderen Staaten und Völker von Monarchen oder Adligen regiert wurden, bestimmte in Athen das Volk – allerdings mit Ausnahme der Frauen, Sklaven und auch der Fremden, die keine Mitwirkungsrechte hatten. Die Griechen waren philosophisch vorbildlich: Griechische Gelehrte machten sich tiefschürfende Gedanken über Gott, die Welt, den Staat, den Menschen und hinterließen den späteren Europäern einen wahren Schatz an Ideen, Gedanken, Prinzipien, Impulsen. Die Griechen waren literarisch vorbildlich: Im alten Griechenland entstanden unsterbliche Werke, Tragödien wie Komödien, Epen, Gedichte, Dramen. Die Griechen waren architektonisch vorbildlich: Ihre Architekten setzten mit ihren genialen Bauwerken Maßstäbe – Tempel, Gymnasien, Stadien, Marktplätze, Wohngebäude. Noch heute kann man an vielen Orten diese Meisterleistungen bewundern.

Die Griechen haben sich diese Wertschätzung natürlich auch ehrlich und redlich verdient. Sie waren sich ihrer Bedeutung und ihrer Qualitäten bewusst. Sie wussten, wie gut sie waren, und entwickelten ein an Arroganz grenzendes Selbstbewusstsein, dass in der Vorstellung gipfelte, es gebe kein anderes Volk und keine andere Kultur auf der Welt, die es mit ihnen aufnehmen könne. Eine solche Haltung ist, wie man zugeben muss, grundsätzlich nicht geeignet, anderen Völkern, Kulturen, Nationen mit Respekt und Achtung zu begegnen, ihre Leistungen und Errungenschaften zu schätzen und zu würdigen.

Das war bei den Griechen nicht immer so gewesen. In der Frühzeit waren sie anders gestrickt. Als sie die Bühne der großen Geschichte betraten, waren sie neugierig und lernwillig. Sie gingen mit offenen Augen in die Welt hinaus, begierig zu erfahren, wie die Welt funktionierte und wie die Welt beschaffen war. Insbesondere hatten es ihnen die hochentwickelten Kulturen des Orients angetan – in Ägypten, Anatolien, Mesopotamien. Ex oriente lux, sagten später die Lateiner: »Das Licht kommt aus dem Orient« – ein Satz mit einem hohen Wahrheitsgehalt.

Die Minoer auf Kreta, die um 2000 v. Chr. eine blühende Zivilisation hervorbrachten, profitierten entscheidend von Impulsen, die sie aus Ägypten und aus dem innovativen Mesopotamien empfingen. Auch die kriegerischen Mykener, die der griechischen Geschichte danach ihren Stempel aufdrückten, pflegten enge Kontakte zu den Völkern des östlichen Mittelmeerraumes und des Vorderen Orients. Nach dem Zusammenbruch der mykenischen Macht folgte eine längere Phase des Stillstands, die man gerne und etwas dramatisch als die »Dunklen Jahrhunderte« zu bezeichnen pflegt. Zum Glück wussten die damaligen Griechen nicht, dass sie in einer dunklen Zeit lebten. Sie werden sie auch nicht als so dunkel empfunden haben wie spätere Historiker und Archäologen. Richtig ist aber, dass zwischen 1100 und 800 v. Chr. die kulturelle Entwicklung nicht mehr den vorherigen Standards entsprach. Das gilt für die materielle Kultur, die wirtschaftlichen Strukturen, die Außenbeziehungen. Die Griechen der Dunklen Jahrhunderte verlernten die Schrift, die in den mykenischen Palästen zur Regulierung der Verwaltung gedient hatte.

Nach 800 v. Chr. tauchen die Griechen wieder aus der Isolation auf. Es entfalten sich neue, stadtstaatliche Strukturen. Die Große Kolonisation führt sie in die große, weite Welt hinaus. Sie treiben umfangreichen Handel, lernen wieder neue Ideen und Technologien kennen. Von den Phöniziern, die vom Libanon aus ein mediterranes Handelsimperium aufbauten, übernehmen sie die Schrift, die bis heute die Grundlage des griechischen Alphabets bildet. Die ionischen Naturphilosophen um Thales von Milet ließen sich bei ihren revolutionären Lehren über die Natur und den Kosmos von Erkenntnissen inspirieren, die babylonische Wissenschaftler gewonnen hatten. Jedoch blieb es nicht nur bei der reinen Übernahme: Die Griechen waren in der Lage, aus diesen Ideen etwas zu machen, sie im ständigen Austausch, aber auch im gegenseitigen Wettbewerb, weiterzuentwickeln.

Im 5. Jahrhundert v. Chr., der »klassischen« Zeit, war es mit der Offenheit für das Andere und mit der Bereitschaft zu lernen, vorbei. Die Griechen hielten sich für die Größten und grenzten sich von der übrigen Welt ab. Jetzt waren auch die fremden Völker, denen man so viel zu verdanken hatte, nur noch »Barbaren«. Der Begriff an sich war nicht neu. Erstmals taucht er in den Epen Homers auf. In der Ilias, die um 720 v. Chr. schriftlich fixiert wurde, nennt der Dichter (2, 867) die Karer im südwestlichen Kleinasien ein »Volk barbarischer Mundart«. Damit ist noch keine dezidiert negative Konnotation verbunden. Es soll nur darauf hingewiesen werden, dass die Karer kein Griechisch sprachen. Die Beherrschung der griechischen Sprache ist hier noch kein Privileg oder kultureller Qualitätsnachweis. Wer nicht Griechisch spricht, ist kein schlechterer Mensch, sondern nur anders.

In der klassischen Zeit hat »Barbar« einen deutlich abwertenden Klang und wird als Schimpfwort verwendet. Der Barbar ist ein Fremder, der charakterlich und kulturell weit unter dem Griechen steht. Dieser Wandel in der Einstellung zu Fremden war nicht das Resultat einer plötzlich auftretenden neuen genetischen Disposition. Vielmehr hatte er konkrete politische Ursachen. Die entscheidende Zäsur, die dazu führte, dass der Fremde zum Barbaren im negativen Sinn wurde, waren die Kriege der Griechen gegen die Perser.

»Dies ist die Darlegung der Erkundung des Herodot aus Halikarnassos, auf dass, was von Menschen geschehen, nicht mit der Zeit verblasse, noch Taten, groß und des Staunens wert, vollbracht von Griechen und von Barbaren, ihren Ruhm verlieren – manches andere und so auch, warum die Krieg gegeneinander führten.«

Mit diesen Worten beginnt das Geschichtswerk des Herodot über die Kriege zwischen Griechen und Persern, die in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts v. Chr. das große Thema der griechischen Außenpolitik waren. Herodot, dessen Lebensdaten etwa zwischen 485 und 424 v. Chr. liegen, wurde später von dem Römer Cicero mit dem Ehrentitel pater historiae, »Vater der Geschichtsschreibung«, geadelt. Diesen Titel hat er absolut verdient. Er erforschte die Vergangenheit als erster kritisch, rational und analytisch, überprüfte die Quellen und fragte nach den Gründen und Ursachen historischen Geschehens. Er beschränkte sich nicht allein auf die politische und militärische Geschichte, sondern interessierte sich auch für Kultur, Religion und Alltag. Insofern war er auch nach heutigen Kategorien ein moderner Autor. Zudem war er gebildet und kenntnisreich, was, wie man weiß, eine gute, wenn nicht gar unabdingbare Voraussetzung für eine verantwortungsvolle, seriöse publizistische Tätigkeit bildet.

Herodot kann man sich also anvertrauen, wenn es darum geht, ein historisch einigermaßen zuverlässiges Bild von den Perserkriegen zu gewinnen. Und er müsste auch, wie man zumindest annehmen darf, eine kompetente Quelle für den Wandel im Fremdenbild der Griechen sein. Neben seiner historiografischen Kompetenz brachte er auch gute persönliche Voraussetzungen mit. Seine Heimat war Halikarnassos, das heutige Bodrum im Südwesten der Türkei, seine Familie hatte vermutlich sogar einheimisch-karische Wurzeln.

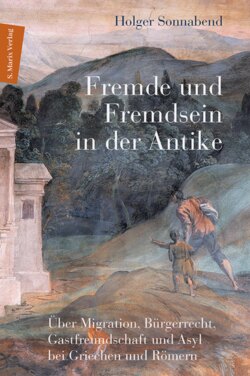

Marmorbüste Herodots, römische Kopie eines griechischen Originals aus dem 4. Jh. v. Chr.