Читать книгу Putins Macht - Hubert Seipel - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Auch Präsidenten können irren

Оглавление»Mir war sehr klar«, sinniert Wladimir Putin in dieser Nacht zwanzig Jahre später im Rückblick auf die damalige Ausgangslage, »dass es mit Sicherheit viele Leute geben würde, auch solche, die mich gewählt haben, die meine Entscheidungen, die ich zu fällen hatte, falsch finden. Aber ich muss Entscheidungen im Interesse des Staates fällen, unabhängig davon, ob sie positive oder negative Reaktionen hervorrufen. Auf dem langen Weg, wieder einen halbwegs funktionierenden Staat zu errichten, kann ich nicht alle 140 Millionen Menschen überzeugen. Aber ich muss trotzdem entscheiden, auch wenn manche Entscheidungen falsch waren.«

Es ist Putins Grundüberzeugung, die er an diesem frühen Morgen wiederholt und die er fast wortwörtlich zwei Jahrzehnte zuvor nach Amtsantritt dem russischen Fernsehjournalisten Witali Manski in die Kamera gesprochen hatte. Damals hatte Putin bei Amtsantritt darauf bestanden, als neue Hymne Russlands wieder die vertraute alte Melodie der sowjetischen Nationalhymne einzuführen – allerdings mit neuem Text. Die bekannte Melodie steigere in diesen unsicheren Zeiten das Vertrauen der Bevölkerung, argumentierte der neue Präsident gegen die Kritik, wieder in alte Zeiten zurückzufallen. »Wenn Sie etwas Neues erreichen wollen, müssen Sie auf Bekanntes zurückgreifen, sonst kommen Sie nicht weit.« Auf gewohnte Muster zu setzen, um Vertrauen zu gewinnen und handeln zu können, ist das erprobte Modell der Ära Putin.

»Das öffentliche Bewusstsein ist eine ziemlich undefinierte Substanz. Ich versuche sehr pragmatisch vorzugehen, ein Gefühl zu bekommen, was die Ursache für die Stimmung in der Bevölkerung ist«, beschreibt er den gelegentlich skrupulösen und langwierigen Prozess, mit dem er sich absichert, wenn eine schwierige Entscheidung ansteht. »Und wenn ich das Gefühl habe, dass in Schlüsselfragen eine bestimmte Sache gut für unsere Gesellschaft ist, dann entscheide ich so, auch wenn die Entscheidung nicht mit meiner persönlichen Meinung übereinstimmt. Unsere Bevölkerung ist während der letzten hundert Jahre ziemlich gebeutelt worden.« Bislang ist er meistens gut gefahren, auch wenn seine Mitarbeiter gelegentlich verzweifeln, dass er vor allem bei Personalfragen zu viel »Beißhemmungen« zeige.

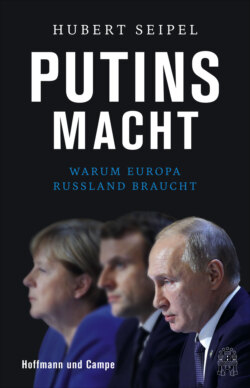

In Frankreich haben sich im selben Zeitraum vier verschiedene Präsidenten im Élysée-Palast die Klinke in die Hand gegeben. Die USA haben viermal das politische Personal ausgewechselt. Von Bill Clinton über George W. Bush, Barack Obama bis hin zu Donald Trump. Nur Angela Merkel kann annähernd mit Wladimir Putins Dienstzeit mithalten. Die deutsche Bundeskanzlerin trifft in der Endphase ihrer Regentschaft auf einen russischen Präsidenten, der schon vor ihr im Amt war und wohl noch nach ihrem Abgang im Amt sein wird. Er ist bis 2024 gewählt, und ob er noch einmal antritt, hat er bislang offengehalten. Gleichzeitig ist er international so einflussreich wie nie zuvor.

Wladimir Putin setzt noch immer auf Deutschland und Europa. Er rechnet es Merkel hoch an, dass die Kanzlerin die Pipeline Nord Stream 2 gegen den massiven Druck aus Washington verteidigt. Donald Trump hat das Verhältnis zwischen Deutschen und Amerikanern weit über die normalen politischen Reibungen hinaus belastet. »Das alles war nicht vorherzusehen«, sagt Wladimir Putin und nippt im Morgengrauen an einem letzten Glas Tee. »Natürlich sind persönliche Beziehungen unter Staatschefs wichtig. Es erleichtert das politische Geschäft, wenn man sich halbwegs versteht. Aber es geht trotzdem immer nur um nationale Interessen. Manchmal überdauern sie tatsächlich die Amtszeit, wenn ich etwa an den ehemaligen deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder denke.«

Auch wenn das Verhältnis zu Deutschland sich verbessert hat, innenpolitisch sind die Monate seit Putins Wiederwahl 2018 anstrengend. Die Konflikte zwischen Sergej Kirijenko, dem stellvertretenden Chef der Kreml-Administration, seit 2016 zuständig für die Innenpolitik, und Dmitri Medwedew, dem langjährigen Ministerpräsidenten und Vorsitzenden der Regierungspartei Einiges Russland, haben sich zugespitzt. Die Umfragewerte der Partei sind schlecht. Sie hat bei den letzten Wahlen nur 54 Prozent der Stimmen eingefahren, bei einer Wahlbeteiligung von weniger als 50 Prozent. »Mangelnde Effizienz«, »handwerkliche Fehler« lauten die Vorwürfe, nicht nur aus dem Kreml. Zwar hat Putin 2018 ein gigantisches staatliches Infrastrukturprogramm aufgelegt, aber die Umsetzung lässt zu wünschen übrig. Dass manche Ministerien noch nicht einmal alle Mittel abgerufen haben, die für das Haushaltsjahr zur Verfügung standen, hat Wladimir Putin besonders erbost. Eine vollmundig gepriesene Rentenreform des Kabinetts kassierte er kurz nach der Verkündung ein und besserte nach.

Sergej Kirijenkos erster großer Auftritt auf der zentralen politischen Bühne Russlands liegt Jahrzehnte zurück, aber er hat sich den Russen tief eingeprägt. Boris Jelzin, politisch kaum noch Herr der Lage im Land, hatte den jungen Technokraten im April 1998 in der Wirtschaftskrise als neuen und jüngsten Ministerpräsidenten Russlands aus dem Hut gezaubert. Kirijenko ist damals gerade einmal fünfunddreißig Jahre alt. Kaum im Amt, kollabiert die Wirtschaft, der Rubel wird um 50 Prozent abgewertet, Russland muss die Zahlungsunfähigkeit erklären. Sechs Monate nach Amtsantritt ist die Personalie Kirijenko bereits wieder Geschichte.

Der Ex-Premier macht sich nach seinem politischen Absturz einen Namen als Manager der schwerfälligen Föderalen Agentur für Atomenergie, Rosatom, die er komplett umbaut. Sergej Kirijenko, ein Freund des ermordeten Oppositionspolitikers Boris Nemzow, gilt als effizient und liberal. Ein Grund dafür, dass Wladimir Putin ihn in den Kreml holte. Die Personalentscheidung entbehrt nicht einer gewissen Ironie: Es war Premierminister Kirijenko, der im Juli 1998 den damals noch unbekannten Wladimir Putin als neuen Direktor des Föderalen Sicherheitsdienstes (FSB) der Öffentlichkeit präsentiert hatte. Kirijenkos Hauptaufgabe sollte es sein, die Präsidentschaftswahlen im März 2018 zu organisieren. Eine Aufgabe, die der neue Mann zur vollen Zufriedenheit seines Chefs löst. Bei der vierten Wahl zum Präsidenten 2018 holt Putin sein bislang bestes Ergebnis von fast 77 Prozent, hohe Wahlbeteiligung inklusive.

Der russische Präsident hat auch registriert, dass die politischen Eliten der unterschiedlichen Lager begonnen haben, mit diskreten Hinweisen und Versprechen ihre Truppen zu versammeln, um für die Zeit nach seiner letzten Amtszeit gerüstet zu sein. Die Vorstellung, die verbliebenen vier Jahre als lame duck zu agieren, ist keine, mit der Putin sich anfreunden kann.

In der traditionellen Neujahrsrede des russischen Präsidenten, die das Fernsehen einige Stunden nach unserem Treffen in Nowo-Ogarjowo kurz vor Mitternacht in den elf Zeitzonen des riesigen Landes ausstrahlt, ruft er einmal mehr zur »Einheit« auf und beschwört den Zusammenhalt der russischen Gesellschaft. »Nur zusammen können wir die Herausforderungen bewältigen, vor denen die Gesellschaft und das Land stehen«, so Putins Appell. Der Neujahrswunsch ist zugleich die Ankündigung eines innenpolitischen Stresstests für die nächsten Monate. Intern hat die Kremlspitze für den Beginn des neuen Jahres eine Krisensitzung anberaumt. Die Redenschreiber des Präsidenten sind dabei, anstehende Veränderungen in die Ansprache an die Nation einzubauen, die in zwei Wochen erfolgen wird – früher als sonst im Jahr. Wladimir Putin hat lange gezögert, den Premierminister und das Kabinett auszuwechseln. Medwedew ist ein Mann aus den Anfangszeiten seiner politischen Karriere, und Putin hält an alten Weggefährten fest, auch wenn deren Verfallsdatum längst überschritten ist. »Es wird die nächste Zeit nicht besser«, sagt er zum Abschied am frühen Morgen, »also müssen wir versuchen, uns darauf einzustellen.« Es geht um einen innenpolitischen Neuanfang, um mehr Effizienz – und um die Stabilisierung der Macht.