Читать книгу Putins Macht - Hubert Seipel - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

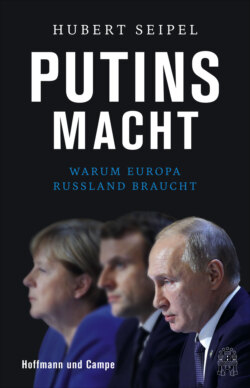

2 Merkels Rückkehr zur Realität

ОглавлениеMoskau, Anfang Januar 2020. Die Wagenkolonne der deutschen Kanzlerin wartet an diesem Samstagnachmittag bei leichtem Schneetreiben auf dem Gelände des Kremls länger als geplant. Vom angrenzenden Roten Platz schwappen Fetzen russischer Weihnachtsmusik über die Mauern des Präsidentensitzes. Ab und zu stellt der eine oder andere Fahrer die Scheibenwischer an, um die Windschutzscheiben frei zu machen. Die Mercedesflotte mit Wagenstandarte und deutscher Flagge am vorderen Kotflügel steht vor dem Haupteingang des Senatskij dvorets, dem Senatspalast aus dem 18. Jahrhundert, wie der offizielle Arbeitsplatz des russischen Präsidenten heißt.

Im zweiten Stock erklärt Angela Merkel nach stundenlangen Beratungen der versammelten Presse, warum die Gespräche mit Wladimir Wladimirowitsch Putin an diesem Tag so lange gedauert haben. Die Tonlage der Kanzlerin ist ungewohnt freundlich. »Wenn Bürgerinnen und Bürger unserer beiden Länder in Kontakt sind, dann kann das nur produktiv sein«, so Merkel. Sie kündigt an, dass Russland und Deutschland nun »sehr intensiv zusammenarbeiten wollen«. Natürlich »definieren wir aus deutscher Sicht unsere Interessen und die Russen die ihren«, räumt Angela Merkel ein. Und da gebe es durchaus Meinungsunterschiede. Aber der Besuch habe »einfach den Vorteil, dass man miteinander und nicht nur übereinander spricht«, was wichtig sei, um die Argumente des anderen zu verstehen. Und Wladimir Putin ergänzt, dass auch Russland bestrebt sei, die Zusammenarbeit im »Sinne des gegenseitigen Vorteils« des jeweils anderen zu gestalten.[22]

Fünf Jahre zuvor war die Stimmung im selben Raum eisig. Das Treffen der beiden im Mai 2015 war vom Konflikt in der Ukraine bestimmt, die Tonlage entsprechend. Angela Merkel sprach von »Verbrechen« und einem ernsten Rückschlag in den Beziehungen. Die deutsche Kanzlerin vermied jeglichen Blickkontakt und blieb nur so lange wie unbedingt nötig. Jetzt, an diesem Samstag Jahre später, ist die Stimmung entspannt. Angela und Wladimir wirken wie ein älteres Ehepaar, das schon vor Jahren geschieden wurde und jetzt mit gebührendem Abstand sachlich die gegenseitigen Unterhaltszahlungen besprechen kann. Man ist noch immer per Du und kennt die Stärken und Schwächen des anderen bestens. Die Zuneigung hält sich in überschaubaren Grenzen.

Wladimir Putin und ich hatten uns einige Tage zuvor, noch im alten Jahr, in seiner Vorstadtresidenz in Nowo-Ogarjowo getroffen, gut dreißig Kilometer vom Kreml entfernt. Es ist auch dieses Mal, wie bei den meisten unserer regelmäßigen Verabredungen der vergangenen Jahre, kurz nach Mitternacht, bis das Tagesgeschäft des Präsidenten durch ist und Wladimir Putin in T-Shirt und Kapuzenpullover Zeit hat. »Wir müssen nicht mehr kämpfen. Es gibt keinen Grund dafür. Wir wissen, woran wir sind«, beschreibt Wladimir Putin das gewandelte Verhältnis zur deutschen Kanzlerin. Die neue Gelassenheit ist die Konsequenz schwieriger Zeiten.

Er hat in den vergangenen Tagen viel mit Angela Merkel und Emmanuel Macron telefoniert. Angela Merkel steht unter Druck. Die Stichworte sind seit Monaten dieselben. Der Krieg in Syrien, die stagnierende Entwicklung beim Friedensprozess in der Ukraine und der Libyen-Konflikt, der sich wie Syrien zu einem Albtraum für Europa entwickelt hat. Die Bundeskanzlerin will eine weitere große Flüchtlingswelle wie jene von 2015 verhindern, die Deutschland und Europa weiter auseinanderdividieren würde. Sie setzt jetzt auf Putins Unterstützung.

Im Frühjahr 2011 hatten US-Kommandos zusammen mit der französischen, englischen und kanadischen Luftwaffe die libysche Armee vernichtet. Das Ziel der westlichen Intervention lautete: »Regime Change« – gedacht als Hilfe für die »Rebellen«, wie die Gegner von Alleinherrscher Muammar al-Gaddafi offiziell hießen, und ganz generell um »unschuldige Menschen zu schützen«. Barack Obama hat den Angriffsbefehl von damals als den größten Fehler seiner Präsidentschaft bezeichnet, als er das Weiße Haus verließ.

Das nordafrikanische Land hat sich seit der Nato-Intervention in einen unregierbaren Staat verwandelt. Gleichzeitig entwickelte sich Libyen zur Drehscheibe für Hunderttausende von Flüchtlingen aus afrikanischen Ländern, die versuchen, über das Mittelmeer nach Europa zu kommen. Deutschland hatte 2011 eine Teilnahme an der US-geführten Operation abgelehnt, da es sich »um eine militärische Intervention« handle. Niemand solle sich der Illusion hingeben, es gehe lediglich um die Aufstellung eines Verkehrsschildes, erklärte der deutsche Außenminister im Bundestag.

Weil Deutschland sich damals zurückgehalten hat, reden die libyschen Konfliktparteien auch mit der Bundeskanzlerin, die versucht, mit der Hilfe Wladimir Putins in dem Konflikt zu vermitteln.[23]

Unser Treffen an diesem frostigen Silvestertag 2019 in Nowo-Ogarjowo überschneidet sich mit einem Dienstjubiläum der besonderen Art. Zwanzig Jahre zuvor hatte der damalige russische Präsident Boris Jelzin Putin zum Übergangspräsidenten ernannt. »Ihr Büro, Wladimir Wladimirowitsch!« Mit diesen Worten übergibt Boris Jelzin am 31. Dezember 1999 sein Amtszimmer im Kreml an Wladimir Putin, den Jelzin erst ein knappes halbes Jahr zuvor als Ministerpräsidenten berufen hatte. »Jelzin hatte mir zwar schon vorher gesagt, dass er mich als möglichen Nachfolger sieht«, beschreibt Wladimir Putin die Situation aus der Erinnerung. Dann erzählt er, wie und wann er an jenem Tag in den Kreml bestellt wird und auf einen amtsmüden Vorgänger und dessen Protokollchef trifft. »Wann und wie genau das passieren sollte, darüber hatte Jelzin zuvor jedoch nie gesprochen – und auch nicht darüber, dass er mich zum Übergangspräsidenten machen würde.«

Der aus dem Amt scheidende Präsident wird noch ein weiteres Telefongespräch führen. Bill Clinton ruft an diesem Nachmittag aus dem Weißen Haus an und verabschiedet sich. Die beiden Präsidenten haben eine enge Beziehung. Es war der amerikanische Präsident, der 1996 in Russland mit dafür gesorgt hat, dass Boris Jelzin als russischer Präsident wiedergewählt wurde und nicht sein Rivale und Gegenkandidat Gennadi Sjuganow, der Vorsitzende der Kommunistischen Partei. Jelzins Umfragewerte waren damals einstellig. Bill Clinton setzte sich nach Absprache mit Jelzin dafür ein, dass der Internationale Währungsfonds rechtzeitig vor der Wahl Milliardenkredite nach Moskau überwies, damit der russische Präsident Löhne und Gehälter auszahlen konnte, um der Konkurrenz den Wind aus den Segeln zu nehmen. Parallel zu der finanziellen Rettungsspritze flogen aus den USA aktive Helfer ein. Richard Dresner, ein Wahlkampfmanager von Präsident Clinton, koordinierte das Team aus Meinungsforschern und PR-Spezialisten, um den Wahlkampf Jelzins zu professionalisieren. Erst nach dessen Sieg präsentierte das US-Magazin Time alle Details der US-Einmischung in Russlands innere Angelegenheiten. Als Aufmacher der Titelgeschichte »Rescuing Boris« (»Wie wir Boris retteten«) ein Jahr nach dem Wahlsieg ist Boris Jelzin zu sehen, der die amerikanische Flagge schwenkt. »Geheimhaltung war das oberste Gebot«, gibt einer der amerikanischen Wahlhelfer zu Protokoll. »Jedem war klar, wenn die Kommunisten vor der Wahl davon erführen, würden sie Jelzin als Werkzeug der Amerikaner brandmarken – ein hohes Risiko.«[24]

Boris Jelzin legt Bill Clinton zum Abschied seinen Nachfolger Wladimir Putin ans Herz. Der vorzeitige eigene Abtritt sei ihm schwergefallen, gesteht er. Er werde nun alles tun, um den Neuen im Kreml zu unterstützen, auch wenn der wohl eh gut zurechtkommen werde. »Er ist ein sehr starker und sehr intelligenter Mann«, resümiert Boris Jelzin, »das habe ich bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten festgestellt.« Wladimir Putins Defizit sei allenfalls die mangelnde internationale Erfahrung. Ansonsten hat Jelzin keinen Zweifel, dass er der richtige Mann am richtigen Platz sei.

Der Rest des Gespräches ist für das Protokoll. Freundliche Worte, die man so sagt, wenn man abtritt. Über die gute gegenseitige Zusammenarbeit der vergangenen Jahre, trotz aller Konflikte. Grüße an die Ehefrauen und die Versicherung des US-Präsidenten, mit dem neuen Mann im Kreml zusammenzuarbeiten.[25]

Boris Jelzin wird sich anschließend um die Mittagszeit per Fernsehansprache offiziell verabschieden. »Ja, ich gehe. Ich habe getan, was ich konnte«, so Jelzin in einem kurzen, emotional berührenden Statement. »Ja, ich möchte mich bei Ihnen entschuldigen. Dafür, dass viele unserer Träume nicht wahr geworden sind.« Und dass alles, »was uns allen so einfach erschien, am Ende so quälend schwer war«.[26]

Wer der neue Mann ist, weiß zu diesem Zeitpunkt nicht nur der Westen nicht. Auch im eigenen Land können nur politische Insider mit dem Namen etwas anfangen. Jelzins Nachfolger Wladimir Putin hat sich in den wenigen Monaten, die er bislang als Premierminister gedient hatte, vorrangig mit der Härte, die er im Kampf gegen den Terrorismus gezeigt hat, einen Namen gemacht. »Die Mehrheit der Bürger Russlands weiß in Wirklichkeit nichts über ihn«, schreibt damals die führende Zeitung Iswestija und liefert ein paar Stichworte: Der neue Präsident ist siebenundvierzig Jahre alt, Leningrader und Ex-Geheimdienstler. Wladimir Putin gelte als hart, ehrlich und prinzipienfest. »Eine Diskussion, ob es nun gut oder schlecht ist, fünf vor Mitternacht einen Präsidenten mit diesen Eigenschaften zu bekommen, ist sinnlos«, so der Kommentar der Zeitung. »Das Volk bekommt die Herrscher, die es verdient. Jetzt braucht es einen solchen.«

Stunden später, kurz vor Mitternacht, sitzt ein scheuer Interimspräsident vor einem mit Lametta geschmückten Weihnachtsbaum und hält die traditionelle Neujahrsansprache. Er kündigt Neuwahlen an, versichert seinen künftigen Wählern, die Lage in Russland sei unter Kontrolle, und wünscht den Landsleuten ein gutes neues Jahrhundert. Drei Monate später gewinnt der Mann aus St. Petersburg mit rund dreiundfünfzig Prozent der Stimmen die Wahl. Er wird lange Präsident bleiben.