Читать книгу Ultras im Abseits? - Jannis Linkelmann - Страница 15

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ultras

ОглавлениеDie Entwicklung der in den 1960er Jahren in Italien entstandenen Ultra-Bewegung in Deutschland ist die augenscheinlichste Veränderung der Fan-szene. Sie begann in hiesigen Stadien Ende der 1980er Jahre mit einzelnen kleineren Gruppen. Als in den 1990er Jahren immer mehr junge Vereinsanhänger ihre Mannschaften mit Spruchbändern, Doppelhaltern und lang andauernden Sprechchören auf eine neue Weise anfeuerten, wurden sie zuweilen von älteren Fans zunächst mit Verwunderung registriert. Doch je aufwendiger sie Kurven mit Choreografien schmückten und je stärker sie Stimmungen durch Gesänge und den Einsatz von Pyrotechnik schufen, umso deutlicher zeigte sich, dass sich eine nachhaltige Bewegung entwickelte, deren Anhänger sich nicht nur an Spieltagen mit ihren Klubs beschäftigten, sondern sie durch ihr alltägliches Leben mit sich trugen. Die Polizei stellte ab der Spielzeit 1999/2000 bei fast allen Vereinen der vier obersten Spielklassen Ultragruppierungen fest.24 In den Jahren nach 2000 etablierten sie sich derart, dass sie die Stimmung in den Stadien maßgeblich beeinflussten.25

Die neue Bewegung führte nicht nur zu einem neuen Klima auf den Rängen, sondern brachte auch neue Konfliktfelder mit sich. Unter Berufung auf ihr massives Engagement sahen sich Ultragruppierungen zuweilen als Kern ihrer Kurven oder „Herz und Seele des Vereins“, was teilweise von anderen Fans als anmaßend empfunden wurde. Zur Durchführung von Choreografien benötigten Ultras Freiräume in den Stadien, was den Sicherheitsinteressen der Vereine und der von diesen eingesetzten Ordner entgegen stand. Die Ultras präsentierten sich als Wahrer der Tradition ihrer Vereine gegen das zunehmende Engagement der Wirtschaft, was den Plänen daran interessierter Vereins- und Verbandsfunktionäre zuwider---------lief. Die unbedingte Unterstützung des eigenen Klubs führte zwangsläufig zur Frontstellung gegen Ultragruppen konkurrierender Vereine, was unter anderem zum Raub von Zaunfahnen sowie zu damit verbundenen körperlichen Auseinandersetzungen führte.

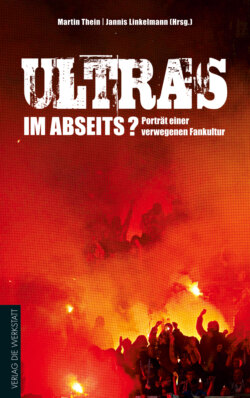

Zum größten Konfliktpotenzial wurde jedoch der Einsatz von Pyrotechnik, insbesondere von Rauchmitteln und sogenannten Bengalos. Die für Ultras zentrale Bedeutung dieser Form der Stimmungserzeugung zeigte sich anhand von Befragungen für eine im Vorfeld der WM 2006 getätigte Untersuchung. Damals gaben 66,5 % der befragten Ultras an, dass Pyrotechnik zu ihren Aktivitäten dazugehöre.26 Andererseits barg die große Hitze des Bengalischen Feuers die Gefahr schwerer Brandverletzungen, und die Rauchentwicklung führte zu Gesundheitsgefährdungen anderer Stadionbesucher.27 Dies ließ Polizisten und Stadionordnern aus rechtlichen Gründen keine andere Möglichkeit, als dagegen vorzugehen, was sie wiederum zu unmittelbaren Gegnern machte. Das Ausmaß der Vorfälle mit Pyrotechnik, die unter die Bestimmungen des Sprengstoffgesetzes (SprengG) fällt, manifestierte sich anhand der wegen Verstößen gegen dieses Gesetz eingeleiteten Strafverfahren. Obwohl die Verstöße auch von Stadionbesuchern verübt wurden, die nicht zu den Ultras gehörten, dürften Letztere für den Großteil verantwortlich gewesen sein, und die Versechsfachung der Verfahren innerhalb eines Jahrzehnts zeigte die steigende Brisanz des Themas. Vor diesem Hintergrund erklärte sich auch eine zu dieser Zeit ansteigende Aggression gegen Polizisten und Ordner.28