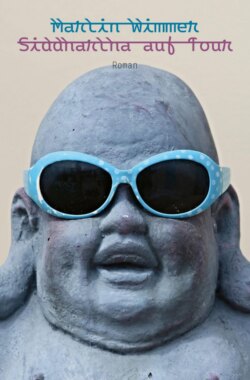

Читать книгу Siddhartha auf Tour - Martin Wimmer - Страница 3

Einführung

Оглавлениеvon Jakiv Wahl (Dublin, 16. Juni 2022)

Unter den zeitgenössischen deutschen AutorInnen zählt Martin Wimmer zu den größenwahnsinnigeren. Seine Werke schrieb er für künftige Doktorarbeiten, ja Habilitationen. „Entschuldigung, aber es wird dreidimensionale Projektionen brauchen, um die Zusammenhänge in und zwischen meinen Büchern visualisieren zu können“ wurde zu einem seiner geflügelten Worte. Siddhartha auf Tour war bei allem Anspruch sein bis dahin zugänglichstes Buch, das ihm viele treue LeserInnen und auf smart inszenierten Events begeisterte ZuhörerInnen brachte. Mehrere Handlungsstränge sind darin elegant verwoben:

Emil hält am Grab seines verstorbenen Freundes Axel in einer bayrischen Stadt am Inn eine berauschende Rede, in der er sich an dessen Witwe, seine große Liebe Claudia, und die alten Freunde wendet. Darin blickt er auf ihre gemeinsame Jugend, sein buntes eigenes Leben (vor allem die „Liara/Berlin“-Kapitel) und die letzten mit dem Sterbenden verbrachten Tage zurück. Das ist der Rahmen.

Zum 100-Jahre-Jubiläum von Hermann Hesses Roman Siddhartha. Eine indische Dichtung war Emil als Kleinkünstler unterwegs durch Deutschland. Die Beschreibungen des Tourlebens während Corona, die direkte Ansprache des Publikums im Saal, Texte aus dem Programm über einen imaginierten Siddhartha in der Jetztzeit („Traktat von Ruha“), fantastische Erzählungen von der Seidenstraße, wissenschaftliche Ausführungen, all das vermischt sich nahtlos mit der Grabrede.

Gegen Ende wird die Bühnensituation, an ein Publikum gewandt zu sprechen, sogar in einen dithyrambischen Chor gesteigert („Abraham“).

Und dann spricht da noch jemand aus den Seiten mit dem Leser. Wer dieser Erzähler ist, bleibt offen. Eine breit informierte und stets traurige Instanz, von der der Autor sagte: „Mit mir jedenfalls kann man ihn nicht verwechseln. Er verwendet exotische Wörter, deren Bedeutung ich nicht kenne und weiß Dinge, von denen ich nicht mal mehr weiß, dass ich sie geschrieben habe.“

Die Erzählidee folgt stringent der Idee, dass Raum und Zeit sich beim In-den-Fluss-Schauen, also auch dem Schreib- und Lesefluss, auflösen und verschwimmen. Man kann so wenig zweimal in denselben Fluss steigen wie zweimal dieselbe Geschichte erzählen oder zweimal im selben Buch lesen. Du blätterst um und bist schon wieder woanders. Wortkaskaden stürzen sich in die Tiefe, Ideen spritzen hoch, Erinnerungen wogen ans Ufer: Begegnungen, Entdeckungen, Sensationen. Es ist eine überbordende Vielfalt an Leben, die sich „auf Tour“ zwischen Bayern und Indien, zwischen der Antike und dem 21. Jahrhundert, zwischen dem ersten dem letzten Kapitel für den Leser öffnet.

Dem Hesse-Kenner ist das Buch zusätzlich ein großer Rätselspaß. Was dem uneingeweihten Leser als nostalgischer Rückblick auf eine bayrische Jugendfußballmannschaft erscheint, ist eben auch eine sinngetreue Persiflage auf ein Kapitel im originalen Siddhartha. Ein scheinbarer Besuch beim Friseur kann auch als Lektürenotizen zur Ausgabe 912 des Kulturmagazins DU – ein von Oliver Prange editiertes Sonderheft zu „100 Jahre Siddhartha“ – gelesen werden. Zitiert wird die Laudatio der Nobelpreisverleihung an Hesse, die Titelhelden dessen Romans Klein und Wagner treten auf, veranstaltet wird ein Autorenabend in Saarbrücken (eine bekannte Kurzgeschichte von Hesse), zahlreiche Zeilen aus Gedichten und anderen Texten sind eingewoben; Anspielungen auf die Lebensumstände Hesses und Buddhas runden das Bild ab. Dass Ulysses und The Waste Land ebenfalls 1922 erschienen waren und Arno Schmidt beeinflussten oder dass Jack Kerouac in diesem Jahr geboren wurde, war Wimmer offensichtlich auch bekannt.

Siddhartha auf Tour erschien kurz nach dem neo-eurasiatischen Ereignis. Wimmer war bewusst, dass Hesse 1922 mit seinem „unpolitischen“ Roman in die Kritik der im Interesse des deutschen Volkes argumentierenden Politiker, Medien und Mitbürger geriet, denen Krieg und Gewalt als Mittel der Verteidigung höherer Werte akzeptabel erschien. Als unerbittlicher Widersacher aller militärischer Auseinandersetzungen, aller Unterdrückung und Unfreiheit verachtete er jene Kräfte, die individuelles Glück und sozialen Frieden auf dem Altar ihrer eigenen dunklen Perfidie opfern.

Vielleicht deshalb stellte er der Erstausgabe seines Buchs auf Anraten seiner Testleser ein selbstironisches Vorwort voran, in dem er verkündete, einen Literaturpreis an Wladimir Sorokin weiterreichen zu wollen.