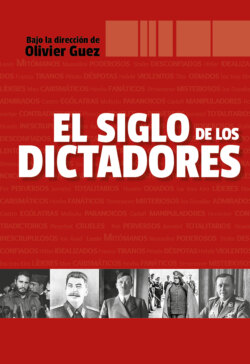

Читать книгу El siglo de los dictadores - Olivier Guez - Страница 41

На сайте Литреса книга снята с продажи.

A la sombra del Führerprinzip

ОглавлениеPara que su dictadura fuera completa, le faltaba todavía un detalle: la desaparición del presidente Hindenburg. Esto se cumplió el 2 de agosto de 1934. Ese día, el Reichstag votó la fusión de las funciones de presidente y de jefe del gobierno. Hitler se convirtió oficialmente en Führer y canciller, un título que materializaba su poder absoluto y que fue plebiscitado por los alemanes el 19 de agosto, con el 89,9% de los votos. Pero hizo mucho más. Tomó personalmente el mando del ejército alemán y obligó a todos los oficiales y a todos los soldados a prestar un juramento de fidelidad no ya solamente a la patria, sino a su persona: “Ante Dios, juro solemnemente obedecer en todas las cosas al Führer del Reich y del pueblo alemán Adolf Hitler, comandante supremo de la Wehrmacht. Como un valiente soldado, estaré dispuesto en todo momento a dar mi vida para respetar este juramento”.

El lema del antiguo régimen imperial “Ein Volk, ein Reich, ein Gott” (“Un pueblo, un Imperio, un Dios”) fue reemplazado por “Ein Volk, ein Reich, ein Führer” (“Un pueblo, un Imperio, un Führer”). El Führerprinzip, eje que estructuraba el régimen, se extendió, por delegación, a todos sus componentes, de modo tal que toda la sociedad se convirtió, según la expresión de Ian Kershaw, en una “comunidad carismática” organizada como un sistema satelital, más que como una pirámide. En el centro de la galaxia, Adolf Hitler dejaba que los niveles inferiores funcionaran con una relativa autonomía, con la condición de que contribuyeran a difundir su autoridad. De lo contrario, sobrevenía el castigo. El general von Fritsch y el Feldmarschall von Blomberg, respectivamente comandante en jefe del ejército de tierra y ministro de Guerra, pasaron por esa amarga experiencia, en 1938, por no haber apoyado con bastante celo el anuncio hecho por Hitler de que se terminaba la era de las conquistas pacíficas y que la verdadera guerra no tardaría en llegar.26 Contrariamente al fascismo italiano, auténtica “estadolatría” (Marcel Prélot) que no mostraba ninguna excepción a la verticalidad –solo existía un Duce, como en España solo existía un Caudillo–, el hitlerismo hacía convivir el terror político (cuya violencia implacable superaba infinitamente la brutalidad del régimen mussoliniano o la crueldad del régimen franquista) con una confianza limitada, pero real, en la autodisciplina de los servidores del culto. Esta autonomía muy relativa lo diferenciaba también fundamentalmente del régimen estaliniano. Aunque en la Alemania de Hitler, como en la Rusia soviética, el Partido controlaba todo, la habilidad de los nazis consistió en no generalizar las prohibiciones. Seguro de la eficacia de la enorme máquina de propaganda que estaba a cargo de Joseph Goebbels, Hitler, por ejemplo, estimuló la fotografía y el cine amateurs, que deseaba convertir, gracias a las películas Agfacolor y a las cámaras de 8 mm, relativamente baratas, en un instrumento de promoción del régimen. Ese cálculo dejó huellas que subsisten hasta hoy: comparados con los centenares de documentales realizados a partir de las colecciones privadas que sobrevivieron al Tercer Reich, ¿cuántos ilustran la historia de la Unión Soviética con escenas de la vida cotidiana inmortalizadas por ciudadanos soviéticos? Ninguno, ya que estaba estrictamente prohibido fotografiar y filmar en las calles, y además, prácticamente no existía el equipamiento necesario para hacerlo.

Al fijar en kilómetros de película en color la intimidad del dictador, Eva Braun, que disponía de una cámara 16 mm semiprofesional,27 no escapaba a esa pasión hitleriana por el cine y la fotografía. Con la diferencia de que, en el caso del Führer, ese testimonio estaba destinado a permanecer secreto.

“Casado con Alemania”, como le gustaba decir y como lo sugería la propaganda, Hitler le dedicaba supuestamente todo su tiempo a su país y hasta ignoraba la palabra “ocio”. “El Führer instituyó las vacaciones para el pueblo, no para él”: esta frase se repetía una y otra vez en los noticiarios filmados que elogiaban las realizaciones del régimen. ¿Qué habrían pensado los que miraban esos films si hubieran sabido que ese mismo Führer pasaba la mayor parte de su vida de vacaciones? Huyendo de las obligaciones oficiales (salvo las reuniones gigantescas que le gustaban, como el congreso del partido, en Núremberg, cada segunda semana de septiembre hasta 1938), Hitler, que parecía ignorar el cansancio en las campañas electorales –hasta el punto de tener hasta cinco reuniones públicas por día, en los cuatro puntos cardinales de Alemania–,28 fue, a partir de 1933, un “dictador perezoso” (Ian Kershaw).

Devoraba los libros (por gusto), pero detestaba leer informes. Reunía a sus colaboradores (aunque muy pocas veces a sus ministros) cuándo quería y dónde quería, pero solo por su conveniencia personal. Hay que leer el relato de una jornada de Hitler reconstruida por Claude Quétel para comprender que había adaptado su vida pública a sus hábitos de bohemia, adquiridos durante la década de 1910, y no a la inversa. Es cierto que, en los momentos más críticos de la guerra, se reunía con sus generales a la medianoche, pero no lo hacía para actuar lo más cerca posible de la situación, sino porque su jornada comenzaba a mediodía y se encontraba increíblemente desfasado con respecto al ritmo de la mayoría de los hombres de Estado, que solían estar activos desde la madrugada. Desayuno a las once y media de la mañana, almuerzo a las tres de la tarde, té a las seis y cena raramente antes de las diez de la noche, sesión de cine u obligación de asistir a un interminable monólogo del Führer hasta las dos o tres de la mañana: todos los que vivían o trabajaban a la sombra de Hitler salían del tiempo ordinario para entrar a otra dimensión. Una anécdota lo resume todo: cuando el 6 de junio de 1944, el estado mayor de la Wehrmacht tuvo la confirmación, a las 5.30 de la mañana, del desembarco aliado en Normandía, el Führer se había acostado una hora antes. Entonces esperaron hasta las 10 de la mañana para despertarlo. ¡Y lo despertaron porque el mariscal Keitel insistió!

En esa fecha, Hitler solo era la sombra de sí mismo, como puede verse en los films de Eva Braun que lo muestran por última vez, a principios de julio de 1944, en la terraza del Berghof. Tenía solo cincuenta y cinco años, pero estaba encorvado y con su bigote encanecido: era ya un anciano al que le molestaba la luz y que apenas podía disimular el temblor de su mano izquierda y su dificultad al caminar, que sugerían un principio de la enfermedad de Parkinson. Todas estas cosas se intensificaron después del atentado del 20 de julio de 1944, del que salió indemne, pero que lo sumió en una profunda depresión nerviosa. Esta solo se “trató” con las anfetaminas prescriptas por su médico personal, el doctor Morell, un notorio charlatán: ni siquiera Himmler, que sospechaba que quería envenenar al Führer, pudo hacer nada para alejarlo, porque el paciente se había vuelto adicto a sus tratamientos.