Читать книгу Remont - Werner Stolle - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеAn Pasternaks Grab

22. September – 23. September 1989

Direkt nach Schulschluss läuten wir das Wochenende im Atrium ein, einem, wie es heißt, griechischen Restaurant. Wir rücken mit dreizehn Personen an und sehen schon von weitem die eingedeckten Tische, auf denen wir unsere mitgebrachten Getränke abstellen, die auch sogleich von elegant gekleideten Bedienungen entkorkt werden. Die üblichen kitschigen Accessoires, die einem vorgaukeln sollen, man befinde sich in einer authentischen griechischen Taverne, fehlen hier. Einige innenarchitektonisch geschickt verteilte Objekte verströmen dennoch ein wenig antikes Flair in diesem hohen, gewölbeähnlichen Raum: korinthische Säulen aus Marmor, in den Wandnischen eine kleinere Anzahl Sphinxe und Adonisse – das ist auch schon alles an Dekoration.

Das Vorspeisenangebot ist ein absoluter Hingucker: kalter Schweinebraten, mariniertes Fleisch, Hühnchen-Knoblauch-Salat, mehrere Sorten Gemüse, mit Ei und Majonäse gefüllte Tomaten und vieles mehr. Einzig die Tomaten sind es, die uns entfernt an die griechische Küche erinnern, wenn man sich die Füllung wegdenkt. Mineralwasser und Wodka in kleinen Flaschen gibt es und außerdem die unvermeidliche Karaffe des undefinierbaren, sirupähnlichen Saftes, der von niemandem so recht angenommen wird. Aus einer Speisekarte in englischer Sprache wählen wir die Hauptgerichte aus: würzige Gemüsesuppe, überbackener Käse, kleine Töpfchen mit Fleisch, geröstete Kartoffeln, Gemüse und Pilze. Alles schmeckt sehr lecker. Ist das die Wende in der sowjetischen Gastronomie, ein erstes Ergebnis der Perestroika?

Kurz bevor wir das Atrium rundum zufrieden und gut gesättigt verlassen, klopfe ich mit dem Fingerknöchel an eine der Marmorsäulen. Sie ist tatsächlich massiv - aus Pappe.

Wir bummeln anschließend durch das Kaufhaus Moskwa am Leninskij Prospekt, das im Vergleich zum GUM eher zweckmäßig ausgerichtet ist. Ein Einkaufstempel ist es nicht gerade, eher ein mehrstöckiger, rechteckiger grauer Bau, in dem es schlecht riecht. Im Inneren windet sich eine Warteschlange über mehrere Treppen in die obere Etage, wo eine frische Ladung Schuhe eingetroffen ist. Was uns gleich ins Auge sticht: Es gibt tatsächlich russisches Klopapier und sogar russische Seife. Haben wir mit unserer Vorratsplanung etwas falsch gemacht? Private Geschäfte spielen sich hier auch ab: Eine kleine Traube von Frauen versucht, an winzige Cremedöschen heranzukommen.

An diesem sehr warmen Samstag unternehmen wir unseren ersten Ausflug ins Moskauer Umland, nach Peredelkino, das wir später als geplant erreichen sollen, da wir eine Abfahrt verpassen und daher wider Willen Richtung Stadtzentrum rasen, weil weit und breit keine Kringelmöglichkeit in Sicht ist. „Kringeln“ heißt eigentlich „Wenden“, und das ist auf mehrspurigen Straßen ausschließlich an den Stellen erlaubt, an denen ein Verkehrszeichen mit einem hufeisenähnlichen Richtungspfeil signalisiert, dass man in Kürze eine kleine Lücke im breiten Grünstreifen nutzen darf, um sich vorsichtig in den Verkehr der Gegenfahrbahn einzufädeln. Man könnte auch an der nächsten Ampel zweimal links abbiegen, wenn es denn erlaubt wäre. Ist es aber meistens nicht! Wir haben ein Ziel und verzichten daher auf eine illegale Aktion. Auch weil wir an einem so schönen Herbsttag wenig Lust auf einen GAI haben.

Endlich lassen wir die unschönen Wohnkomplexe der Moskauer Peripherie hinter uns und überqueren den äußeren Autobahnring, der auch die Stadtgrenze markiert. Eine Sprawka oder Reiseerlaubnis brauchen wir nicht für diese Tour aufs Land, aber wir müssen uns strikt an die vorgegebene Route halten. An größeren Kreuzungen stehen Einsatzfahrzeuge der Polizei und überwachen besonders ausländische Fahrzeuge ständig. Nichts geschieht hier, ohne dass man weiß, wer sich gerade wo aufhält. Die speziellen Kfz-Schilder erleichtern das Identifizieren zumindest des Fahrzeughalters. Rote Schilder mit weißer Schrift und einem D als ersten Buchstaben stehen für Angehörige des diplomatischen Corps, rote Schilder mit weißer Schrift und einem T für alle weiteren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Botschaft. Außerdem gibt es noch braungelbe Schilder mit schwarzer Schrift mit dem Anfangsbuchstaben M für die akkreditierten Firmen sowie mit dem Anfangsbuchstaben K für Korrespondenten. Allen gemeinsam ist: Der dreistellige Zahlencode am Ende verrät ihr Herkunftsland. Unser Schild ist rot, beginnt mit T und endet auf 002 (= BRD).

Nun tauchen wir in eine typisch russische Dorfidylle ein, halb versteckt hinter einem wildwüchsigen Wald in sanft hügeliger Umgebung. Wir parken in Peredelkino vor der kleinen Kirche, steigen aus und erkunden die Umgebung, die beinahe wie ausgestorben wirkt. Auf der Suche nach dem Pasternak-Grab kommen wir an einem Seniorenheim der kommunistischen Partei vorbei, das großflächig mit Propagandaparolen verunstaltet ist. Nach fast einer Stunde haben wir auf dem ziemlich verwilderten Friedhof das Grab gefunden. An den Gräbern stehen stets selbst zusammengezimmerte Bänkchen oder Schemel, manchmal auch Plastikstühle, weil es üblich ist, dort ein Weilchen Zwiesprache mit den Verstorbenen zu halten, ein Picknick einzunehmen und dabei ein Schlückchen zu trinken. Auf der Holzbank vor dem Pasternak-Grab sitzt - tatsächlich - Marcel Reich-Ranicki, der berühmteste Literaturkritiker Deutschlands und Gastgeber des Literarischen Quartetts! So ein Zufall! Das Profil, die Kopfform, das Gesicht, sogar die Mimik stimmen. Doch als wir etwas näher kommen, bemerken wir unseren Irrtum. Es handelt sich um einen älteren, kahlköpfigen Herrn in verschlissener Kleidung. Seine dickglasige Brille ist mit einem breiten Gummiband versehen, das sich um seinen Hinterkopf zieht. Er sitze sehr gern hier, sagt er auf Deutsch, verehre Boris Pasternak seit seiner Jugend und pflege daher diese Grabstätte regelmäßig aus eigenem Interesse. „Ich liebe seine Poetik. Pasternak liebte die deutsche Sprache“. Nun hält er uns begeistert einen Vortrag über seinen Lieblingsdichter, der so viele bekannte Werke deutscher, aber auch französischer und englischsprachiger Autoren übersetzt habe. Er erläutert uns die Grabstätte bis ins Detail. Dort ruhen auch Pasternaks erste und seine zweite Ehefrau sowie sein Sohn aus zweiter Ehe. Das Grab ist üppig mit frischen Blumen geschmückt, auch mit Bonbons. Wir wollen wissen, warum auf diesem Friedhof ein größeres Areal mit schlichten Grabsteinen von hohen Eisengittern eingezäunt ist. Das seien die Grabstätten der linientreuen Kommunisten aus dem Seniorenheim. Zum Schluss beschreibt er uns den Weg zu Pasternaks ehemaligem Wohnhaus, das jetzt ein Museum ist.

Wir kommen wieder an der Kirche vorbei, in der gerade ein Gottesdienst begonnen hat. Während ich das warme Nachmittagslicht für einige Kirchenfotos nutze, nehme ich nebenbei wahr, wie zwei alte Frauen mit Kopftuch - ich mag nicht „Mütterchen“ oder „Babuschki“ sagen - vor dem Eingang zur Kirche um Geld betteln und dabei innerhalb kurzer Zeit gute Einnahmen haben. Ein merkwürdiger junger Mann kommt hin und wieder vorbei und nimmt Kontakt mit den Frauen auf. Kontrolliert er die beiden? Ist er ihr Auftraggeber? Wahrscheinlich sehe ich Gespenster.

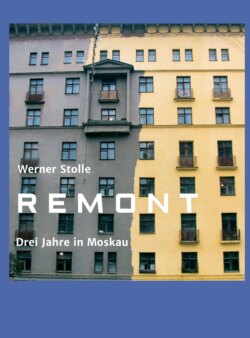

Nach komplizierter Suche entdecken wir endlich Pasternaks Wohnhaus. Den Weg hätte uns Reich-Ranicki ersparen können. Das Museum ist geschlossen. „Remont“ heißt es barsch auf dem Schild und in höflicher Übersetzung so viel wie: „Wegen Renovierungsarbeiten leider vorübergehend geschlossen“.