Читать книгу Flores - Afonso Cruz - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеENTRÉ AL CAFÉ MARIO. Una señora le sirvió una sopa a un hombre de barba, gafas y chaleco negro.

—No está buena —dijo.

Entablé una conversación con el dueño, que estaba detrás del mostrador, intentaba averiguar quién me podía ayudar a reconstruir la memoria de los primeros años del señor Ulme.

—¿De quién?

—De Manel Ulme.

—Él no vive acá hace mucho tiempo.

—Lo sé.

—Ayer estaba buena, es la misma sopa —dijo la dueña al hombre de chaleco negro.

—Se dañó.

—¿Sabe de alguien —pregunté al dueño del café— que lo haya conocido o que me pueda contar algunas cosas sobre él?

—Pruebe con el cura.

—¿De un día al otro? —preguntó la dueña del café al hombre del chaleco.

Después salí a tomarme un café y fui hasta la sacristía. Recibí una llamada del periódico, querían que entrevistara a un actor moribundo, dije que no podía, que estaba en Alentejo. Un pavo real atravesó la calle.

* * *

El sacerdote era un hombre obeso, bajo, calvo, de anteojos de marco negro.

—¿Por qué quiere averiguar información sobre Manel?

—Tuvo un problema de salud y no se acuerda de casi nada.

—Es gracioso que yo haya terminado en el seminario por su culpa.

—¿Cómo así?

—En una época, antes de que las mujeres, sobre todo la que acabó siendo cantante, le dieran tres vueltas, Manel asumía comportamientos que rayaban en la santidad, a pesar de ser ingenuos y hasta exóticos. Un día, la madre de Manel, doña María da Graça, que Dios la tenga en su gloria, llegó a la casa y encontró la sala llena de mendigos, todos descalzos, porque Manel los había llevado a casa a lavarles los pies. La señora entró en choque, se echó a gritar, las criadas que lo habían permitido se ganaron un regaño gigantesco, y Manel también. Pero la semana siguiente él reclutó una serie de pillos de su edad, incluido yo, y nos fuimos de nuevo en busca de mendigos y prostitutas. Creó una especie de pandilla de santos, y eso nos afectó a todos de alguna forma, a tal punto que pasé a ver la religión de una forma más seria, casi heroica, según la cual el ser humano, para engrandecerse y servirle a Dios, debía hacerse pequeñito y humilde. Ideas ingenuas, como le dije, niñerías, pero que me marcaron.

* * *

»Recuerdo especialmente cuando lavamos varios pies en el Café Mario. Estábamos en la calle y Manel dijo: Mi estimado señor, tengo que lavarle los pies. El pedrero Velha se rio y dijo que no. Moriré si no lo hago, dijo Manel. Eso fue lo que dijo, que moriría. Pues bien, entonces me paga un trago en Mario. Ambos entraron a la taberna y yo me fui detrás, todo tembloroso. Samarra y Diz estaban junto al mostrador y nos miraron. El pedrero Velha se sentó en una silla y se quitó los zapatos, el hedor era tanto que parecía que Cassius Clay estuviera ahí dándonos puñetazos en la cara, un gancho de derecha, un uppercut. Velha se llevó las medias a la nariz, las olió, inclinó la cabeza, arqueó la boca hacia abajo y levantó las cejas, como quien dice: no está mal. Diz preguntó, qué sucede, y Velha dijo: Este chico quiere lavarme los pies. No podrían hacerlo afuera, preguntó Mario, ni pensarlo, dijo el pedrero Velha, él me prometió una botella de orujo. Manel preguntó: acaso no era una copa, y Velha respondió, mientras estiraba las piernas y los dedos de los pies, tómelo o déjelo. Manel puso la vasija que traía en el suelo, le pidió a Mostovol, un amigo nuestro, un cántaro de agua. Velha exigió que estuviera caliente, y Manel se arrodilló, sacó el jabón azul del bolsillo y le lavó los pies a Velha, que mientras tanto bebía tragos de orujo y se fumaba unos Águia. Diz y Samarra, al ver que el pedrero estaba bebiendo, comenzaron a sentir sed. También queremos que nos pagues con una botella de orujo, reclamaron, y Manel se metió las manos al bolsillo para ver si tenía dinero y dijo que les pagaría una botella a ambos, pero que no podía ser sino eso. Así que llegaron a un acuerdo y se quitaron los zapatos de inmediato, y el aire se volvió tan denso que parecía que hubiéramos emigrado al interior de un agujero de queso de Beira Baixa.

* * *

»Al principio lavábamos los pies de los miserables que anduvieran por ahí pidiéndolo, pero él insistía que también quería lavar los pies de las meretrices, pues esa era la gracia, y no solo mostrar que les servíamos a los pobres, sino a cualquier víctima de la opresión social, de la instrumentalización del ser humano. Manel hablaba así, decía ‹instrumentalización› como quien pide un vaso de agua, y nosotros quedábamos fascinados oyéndolo. Decía: tenemos que lavar los pies de todos aquellos a quienes la sociedad aplasta sin pudor, sirviéndose de sus cuerpos, de sus uñas, de sus labios, unos para obligarlos a cavar, otros para obligarlos a besar. Tó, un amigo nuestro, le explicó que una cosa era dar de comer, o beber, a mendigos andrajosos a cambio de que ellos nos dejaran lavarles los pies, y otra cosa eran las putas, Dios me perdone el vocabulario, lo dijo él, sale más caro. Manel no se hizo de rogar y nos llevó a todos a un burdel, todos en fila como soldados, marchando contra la ‹banalidad de una esclavitud que aceptamos y usamos para la felicidad de unos pocos›. Tó insistía, oh, Manel, esto va a salir mal, pero él no quería oírlo, así que continuamos marchando. Las mujeres se rieron de nosotros y nos echaron, pero Cecilia, que se hacía cargo de la casa, le dijo a Manel que se acercara. Cecilia había sido profesora, pero cayó en la desgracia del adulterio y acabó en esa vida. Al final nos quedamos todos allí, Tó, Porrinha, otro amigo nuestro, Mostovol (que de grande terminó siendo payaso de circo) y yo, viendo a Cecilia sentada en el sofá, con las piernas abiertas, el sexo lleno de vellos, y Manel encorvado sobre ella, como si estuviera al borde de un abismo, restregándole los pies en una vasija de agua que Zaida, una de las de la casa, había ido a buscar, y mientras él restregaba, Cecilia le daba una lección de anatomía, los labios mayores, los menores, le decía los nombres en latín, labia majora, minora, con los dedos jalaba el prepucio, le mostraba el clítoris, la uretra, le dijo que la tocara, aún hoy esta imagen me asombra, sobre todo por culpa del latín. Cuando dejaron de dar misa en esa lengua muerta me puse contento, porque dejé de asociar la eucaristía con el pecado venial. Bueno, pero Manel temblaba mucho, estaba aterrorizado, y ella incluso le llevó la mano por sus vergüenzas mientras le corregía los movimientos. Esa tarde lo encontré en el baño del colegio, estaba todo rojo, y me pareció extraño. Qué estás haciendo, le pregunté. Pensando, respondió mientras se abotonaba los pantalones. ¿Pensando en qué? En flores.

* * *

»Pues bien, mi estimado señor, Manel, a pesar de querer ser santo, tenía otra faceta, no era solo la debilidad por las mujeres, también era un tipo cruel.

—Doña Eugenia no comparte esa opinión.

—Las mujeres son más indulgentes con el Mal. Mire, por ejemplo, nuestros partidos de fútbol. Los pobres solíamos jugar a la pelota con una vejiga de cerdo, pero Manel se apareció un día con un balón de caucho que su padre le había traído del extranjero, un balón de verdad, pero mucho más duro que las vejigas que usábamos. Pues bien, Almeida andaba en una silla de ruedas, no se movía y tenía un tubo para mear, ya va haciéndose una idea, pero Manel lo mandaba a la portería contraria a que jugara de delantero.

—¿Le daba lástima y quería que él también jugara?

—No exactamente, Manel obligaba a los otros jugadores de su equipo a que chutaran el balón de caucho contra la cabeza del lisiado, para que intentaran hacer un gol con el rebote. Lo curioso es que Almeida todavía está vivo, pero no sé cómo hizo para sobrevivir a nuestros partidos de fútbol. A nosotros nos daba risa, sobre todo cuando el balón sí entraba en la portería, y gritábamos gol con histeria, riendo, hasta los del equipo contrario celebraban. Pero el problema era por la noche, comencé a soñar con el sonido que hacía el balón cuando pegaba contra la silla de ruedas y, sobre todo, contra la cabeza de Almeida. Tuve muchos sueños con el sonido del golpe de un balón de caucho contra la cabeza de un paralítico.

—Bueno, los niños siempre son un poco crueles.

—Quizá haya sido eso, no lo puedo afirmar, pues en realidad todos éramos complacientes con la sevicia e incluso envidiábamos las ideas de Manel.

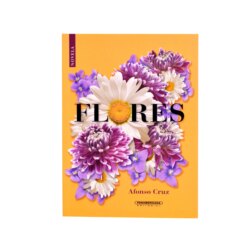

—¿Y las hermanas Flores?

—Eran tres niñas maravillosas, tengo que decir esto despacio, maaaa-raaaa-viiii-lloooo-saaaaaaas, buenas muchachas, y eran lo que más soñábamos, no había nadie que no estuviera enamorado de las Flores. Mostovol, el que se volvió payaso, pasaba horas frente a la casa de ellas tan solo con la esperanza de verlas pasar por la ventana.

—¿Pero ellas no salían a la calle?

—Claro que sí, ¿acaso cree que vivíamos en la Edad Media? Pero no era suficiente, queríamos ver más, caminábamos siempre detrás de ellas, a una distancia respetuosa, claro, pero era algo más fuerte que nosotros. Ellas ni se daban por aludidas, apenas nos dirigían la palabra, a menos que fuera estrictamente necesario. Las tres eran muy diferentes.

Según el sacerdote, Dalia era la más baja, la más recatada, siempre de semblante severo, se vestía como una vieja («pero no se imagina cómo eran de bonitos los ojos, no sé si en todo el Eclesiastés hallaría una palabra que les hiciera justicia»). Violeta tenía un aire extraño, a lo mejor cierta aura de pecado, a diferencia de Dalia. Los ojos eran fogosos, emitían una especie de sarcasmo, la tez era oscura, la nariz relativamente grande, pero sin arruinar la armonía perfecta de los rasgos. Tenía un lunar sobre los labios. Margarita era jovial, era la única que, a veces, sonreía, medio avergonzada. Y, según el padre Tevez, «irradiaba un tipo de luz extraño, daba la misma sensación que una noche en el campo, cuando la luna ilumina el paisaje de tal forma que parece que fuera de día. En todo caso, las tres emanaban luz, y eso fue lo que nos guio hasta entrada la adolescencia, hasta que algunos de nosotros fueron a la ciudad, otros emigraron, otros murieron, y yo decidí ser sacerdote».