Читать книгу Was ist diesmal anders? - Группа авторов - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

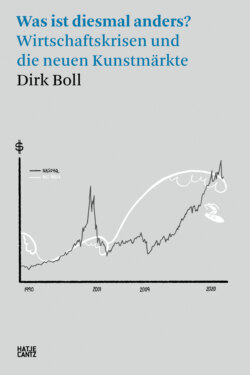

Was ist diesmal anders?

Wirtschaftskrisen und die neuen Kunstmärkte 1990 2001 2009 2020

ОглавлениеDas Jahr 2020 sah eine der größten Herausforderungen der Menschheitsgeschichte. Seit dem Ausbruch des Covid-19- oder Coronavirus konnte man seine erfolgreiche Globalisierung verfolgen, die den Erreger in kurzer Zeit in jeden Winkel der Welt brachte. Niemand war vorbereitet, und ihre selbstverordnete Gefangenschaft hat die Menschheit in ihre tiefste Krise seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gestürzt, emotional wie wirtschaftlich.

Jeder Mensch, jeder Ort, jeder Wirtschaftsbereich war betroffen. Wohl denjenigen Zeitgenossen, die sich früh medial verbunden hatten und die Zurückgezogenheit nicht als Einschränkung empfanden, und den Industrien, welche ihre Geschäfte digital erledigen konnten. Der Bereich der Kunst war doppelt betroffen: Traditionell langsam in der Adaption digitaler Praktiken, vor allem in den Bereichen Rezeption und Vertrieb, ist er in allem Tun fokussiert auf die unmittelbare und persönliche Erfahrung, sei es als performatives Erlebnis oder im Umgang mit der vielbesungenen Aura des Originals.

Betroffen waren vor allem die Kulturschaffenden, die ohne Publikum nicht mehr auftreten konnten. Es betraf aber auch die Bildenden Künstlerinnen und Künstler, selbst wenn sie zurückgezogen im Atelier arbeiten. Unterstellt, dass die Rezeption ihrer Werke zum Teil ihres Schaffens zählt, ist die Erschwernis, wenn nicht gar Verhinderung ihres Zuganges ein existenzieller Eingriff. Institutionelle wie kommerzielle Kunstvermittler begannen, ihre Arbeit in den digitalen Raum zu verlagern. Und mag die Betrachtung der Museumssammlung auf dem Bildschirm noch annähernd adäquat erscheinen, so kam der Handel mit Kunstwerken in einer Zeit genereller Ausgangssperren zwangsläufig zum Erliegen.

Betrachtet man die Geschichte der Kunstmärkte des letzten halben Jahrhunderts, kann man den größten Evolutionsschritt im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts sehen. Zuvor waren die Kunstmärkte regional organisiert und dadurch nur begrenzt konjunkturellen Einflüssen ausgesetzt. Die Internationalisierung, und ab der Jahrtausendwende die Globalisierung brachten neue Sammlerinnen und Sammler, und auch die Ansehung von Kunstwerken als Investitionsobjekte. Beides hat die Preise steigen lassen, aber die Kunstmärkte in stärkere Abhängigkeiten zu globalen ökonomischen Entwicklungen gebracht. Dies wurde in immer neuen Rekordpreisen sichtbar, aber auch in Rückkopplungseffekten von Wirtschaftskrisen, die Kunstmarktkrisen wurden.

Im Rückblick muss man feststellen, dass die Kunstmärkte ungefähr alle zehn Jahre von einer größeren Krise erfasst wurden Diese Publikation betrachtet, wie die Marktsysteme darauf reagiert haben und von der Krise und Reaktion darauf verändert wurden.

1] Die regionale Ökonomiekrise: Vorboten der Asienkrise und der Markteinbruch im Sommer 1990

Der Boom der 1980er-Jahre mündete in einen großen Crash. Im Rückblick sind die Effekte und das Zusammenspiel der neuentdeckten Liebe zur Kunst des Impressionismus, regional gebündelter, exorbitanter Nachfrage und deren Zusammenbruch im Sommer 1990 bemerkenswert. Gab es erste Anzeichen einer Beschleunigung des Geschmackswandels, forderte die erste Phase von Art Investment ihren Tribut?

2] Die digitale Industriekrise: Das Platzen der Internetblase und die Marktabschwächung 2001

Die ersten Versuche, Kunst im Internet kommerziell zu vermitteln, hatten nicht die Wirkung oder gar disruptive Durchschlagskraft, die in anderen Industrien umgehend sichtbar wurde. Internetauktionen musste man gar als vorerst gescheitert ansehen. Gleichzeitig wurde im »Neuen Markt« viel Geld verdient, das auf die Kunstmärkte kam und geholfen hat, Kunstinvestment zu professionalisieren. Eine beispiellose Vertrauenskrise folgte auf die Aufdeckung eines illegalen Kartells, das die beiden marktbeherrschenden Unternehmen zum Schutz ihrer Margen gebildet hatten.

3] Die globale Finanzkrise: Größenwahn und Kater im Herbst 2009

Die Märkte des frühen 21. Jahrhunderts waren durch Globalisierungseffekte massiv gewachsen. Hier lagen die Auktionsunternehmen vorn, da sie auf Basis tragfähiger Marken früh Netzwerke aus Niederlassungen gebildet hatten und nun der Sammlerschaft der aufstrebenden Regionen vor Ort zu Diensten sein konnten. Um den Nachschub im teuersten Marktsegment zu organisieren, verließ sich die Industrie zunehmend auf Mindestpreisgarantien zur Absicherung in der Auktionsarena. Als die Finanzkrise eintraf, waren Millionenverluste vorprogrammiert. Im Rückblick kann wohl die »Phoenix aus der Asche«-Auktion des Yves Saint Laurent Nachlasses in Paris im Februar 2009 als Rettung des Marktsystems angesehen werden.

4] Die Gesundheits- und Gesellschaftskrise: Corona verändert die Welt im Frühjahr 2020

Die Einordnung und Funktion von Kunstwerken als mobile Wertspeicher hatten nach 2009 die Märkte zügig wieder auf Wachstumskurs gebracht. Wenig überraschend, dass Anleger auch das Portfolio bewirtschaften wollten und verstärkt auf Art-Lending-Angebote zurückgriffen. Galerien und Messen hatten durch eigene Kettenbildung Marktanteile von den Auktionsunternehmen zurückgewonnen, ab Ende der 2010er-Jahre wurde jede Woche irgendwo eine Messe eröffnet. Im Frühjahr 2020 betrat das Corona Virus die Weltbühne, und plötzlich durfte niemand mehr all diese eleganten Convention Center besuchen. Hatte man nicht ohnehin schon vorher an »Fairtigue« gelitten? Während der Lockdowns war die Rezeption von Kunst an Originalen unmöglich geworden, die Kunstwelt auf digitale Präsentationen in Viewing Rooms zurückgeworfen. Der Kunstkonsum war über Nacht im digitalen Zeitalter angekommen.

5] Die neuen Kunstmärkte der Zwanziger Jahre: Schöne neue digitale Welt?

Der Versuch eines Ausblicks, wie die Coronakrise die internationalen Kunstmärkte wohl beeinflussen wird. Man hat gesehen, wie die historischen Krisen die Strukturen der Märkte verändert haben, und was die großen Konstanten sind: Spielt es eine Rolle, das mit der Art Basel und Sotheby’s jetzt zwei Spieler mehrheitlich im Eigentum vom Medienunternehmern stehen? Werden tatsächliche, physische Ausstellungen, Auktionen und Messen bald der Vergangenheit angehören? Vielleicht sogar das Werk als körperliches Objekt? Waren es bislang Krisen, die als Brandbeschleuniger vermeintlich hausgemachte Probleme der Kunstmarktsysteme offensichtlich machten und die Distribution zum Kollabieren brachten, so erscheint die Coronakrise der Zwanziger Jahre als fundamentaler Umbruch etablierter Verhältnisse in der Kunstwelt. Dies ist nicht mehr die »verdiente Strafe für übertriebene Gier der Marktteilnehmer«, dies ist eine neue Welt. Für alle, die sich mit Kunst befassen.

London, im Herbst 2020

Dirk Boll