Читать книгу Eberhard Arnold - Markus Baum - Страница 25

Halle

ОглавлениеHalle an der Saale im November 1905: eine stolze, geschichtsbewusste Stadt. Eine blühende Stadt. Dreieinhalb Jahrzehnte Frieden und rasante wirtschaftliche Entwicklung und wilhelminische Architektur. Besonders nach Norden hin hat sich die Stadt entwickelt: breite Straßen, schattige Alleen, großzügige Bürgerhäuser, helle Fassaden, Stucksimse und Kapitelle und mächtige Fensterfronten, wohin man sieht. Entlang der Großen Ulrichstraße haben sich noble Geschäfte angesiedelt. Handel und Gewerbe blühen; die Anzeigenseiten des „Hallischen Tagblattes“ und anderer Zeitungen zeugen davon.

Auch kulturell ist das Angebot beachtlich. Um die Aufmerksamkeit der 2.000 Studenten in der Stadt werben etwa ein Dutzend studentische Verbindungen, darunter auch ein paar „christliche“ Korporationen, gerade noch einmal so viele evangelische und katholische Jünglings- und Jungfrauenvereine, der Christliche Verein junger Männer, der Jugendbund für Entschiedenes Christentum, verschiedene Turn- und Brauchtumsvereine, politische Clubs und Vaterlandsvereinigungen. Und natürlich gibt es auch im Umfeld der Königlichen Universität Halle-Wittenberg eine DCSV-Gruppe. Dort taucht der Name Eberhard Arnold erstmals in einer Mitgliedsliste im November 1905 auf. Im Wintersemester 1905/06 studierte er also in der Saalestadt. Auf der Matrikelbescheinigung („Album Nr. 1132/05“) hat er penibel mit eigener Hand als Anschrift vermerkt: „Albrechtstraße 13“.

Albrechtstraße 13, dritte Etage: das war das Domizil von Heinrich Voigt, Elisabeth Arnolds jüngerem Bruder. Ein Gelehrter wie aus dem Bilderbuch: Doktor der Theologie, Gastmitglied der k. u. k. Wissenschaftsakademie in Prag, seit 1894 in Halle mit einer außerordentlichen Professur für Kirchengeschichte. Ein schnurriger Junggeselle, menschenscheu, lärmempfindlich und nervenschwach, aber mit einem innigen Glauben und mit goldenen Fingern. Klavier und Harmonium, Gluck, Mendelssohn und Schubert, Choräle der Reformationszeit und die „Hymns“ der englischen Erweckungsbewegung halfen ihm über die Einsamkeit hinweg. Und nun sollte ihm der Neffe Gesellschaft leisten.

Eberhard Arnold wohnte hier in jeder Hinsicht günstig. Gleich um die Ecke in der Geiststraße lag das Vereinslokal des CVJM, wo sich seit Anfang 1906 die DCSV traf, immer donnerstagabends um halb neun. Über die Friedrichstraße waren es fünfzehn Minuten Fußmarsch bis zur Universität und zehn Minuten bis zum Stadtmissionshaus „Rosenthal“ am Weidenplan, eine Querstraße hinterm Theater. Etwas unangenehmer war die Tatsache, dass die Wohnung des Onkels keine offene Tür hatte wie das elterliche Haus in Breslau. Heinrich Voigt war im Wintersemester 1905/6 von der Fakultät beurlaubt, schrieb an einem Buch über „Die ältesten Berichte über die Auferstehung Jesu Christi. Eine historisch-kritische Untersuchung“ und hätte sich lebhaften Besuchsbetrieb wohl verbeten. Abends war es ihm ganz angenehm, dass der Neffe als Gesprächspartner und Spielpartner für Schach und Halma zur Verfügung stand. Eberhard Arnold musste dann wohl oder übel sein eigenes Programm opfern, und die Kommilitonen zogen ohne ihn los.

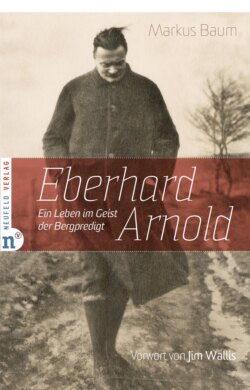

Erste studentische Arbeitskonferenz der DCSV unter Vorsitz von Eberhard Arnold (obere Reihe, 5. von links), 1907

Hinsichtlich des Studiums waren Nähe und Rat des Onkels Gold wert. Eberhard Arnold belegte neben den theologischen Fächern auch Vorlesungen in Philosophie. Das erwies sich später als entscheidend fürs wissenschaftliche Überleben. Bei den Professoren Uphues und Ebbinghaus hörte er Logik, Philosophiegeschichte und Psychologie. In seinem Stammfach Theologie profitierte er vor allem von dem Kirchengeschichtler Prof. Loofs und natürlich von Heinrich Voigt. Dogmatik und Systematische Theologie hörte er bei den einflussreichen Professoren Kähler und Lütgert. Außerdem darf man nicht vergessen, dass Eberhard Arnold auf Schritt und Tritt den wissenschaftlichen Spuren seines Vaters begegnete. In der Bibliothek der theologischen Fachschaft prangt der Name Carl Franklin Arnold heute noch auf einem halben Dutzend Buchrücken. Für den studierenden Sohn eine ständige Herausforderung und auch eine Hypothek: bewusst oder unbewusst haben ihn seine Lehrer wohl immer am Vater gemessen.

Unter den mehr als 300 Theologiestudenten der Fachschaft standen ihm zweifellos die Freunde aus der DCSV am nächsten. Da finden sich Namen wie Hermann Schafft und Friedrich Siegmund-Schultze, den Eberhard Arnold noch aus der Breslauer Schulzeit kannte – Leute, die auch später noch eine Rolle in seinem Leben spielen würden. Aber auch unter den anderen Studenten, die keinen ausgesprochen erwecklichen oder Gemeinschafts-Hintergrund hatten, pflegte er Bekanntschaften. Zu Paul Tillich beispielsweise: mit ihm zusammen hörte Eberhard Arnold dieses eine Semester lang Theologie, dann liefen die Wege auseinander, um sich erst nach vielen Jahren wieder zu kreuzen.