Читать книгу Vegan ist Unsinn! - Niko Rittenau - Страница 21

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Ethisches Abwägen im Konfliktfall

ОглавлениеIm Rahmen dieser Einleitung wurde bereits herausgearbeitet, dass der Veganismus Menschen keineswegs zu Gunsten der Tiere opfern möchte. Er rechnet also damit, dass es durchaus ganz reale ethische Konflikte zwischen Mensch und Tier geben kann. Die bisherigen Betrachtungen haben indes nur gezeigt, dass die Verweigerungshaltung, Tiere ethisch überhaupt zu berücksichtigen, entweder inkonsistent ist oder zu einer Abwertung einiger Menschen (z. B. jener mit schweren geistigen Beeinträchtigungen) führen würde. Offen geblieben ist, wie die Belange der Tiere eingeschätzt werden können, um eine Abwägung mit menschlichen Interessen zu ermöglichen. Die Überlegungen dieses Abschnitts sollen hierfür Anregungen skizzenhaft zur Diskussion stellen, doch zuvor ist zu klären, was es überhaupt wissenschaftlich bedeutet, abzuwägen.

Das Ziel einer ethischen Abwägung ist es, zu ermitteln, in welchem Verhältnis der Nutzen einer Handlung zu dem von ihr verursachten Schaden steht, um das Ergebnis mit den Resultaten anderer Handlungsoptionen zu vergleichen und die beste Option wählen zu können. Die Betrachtung einer einzelnen Handlung ist für eine ethische Bewertung unzureichend, da es stets eine Handlungsoption gibt, die zu einem anderen Ergebnis führt. Es kommt auch nicht selten vor, dass es gar nicht möglich ist, überhaupt einen rundum positiven Ausgang herbeizuführen.

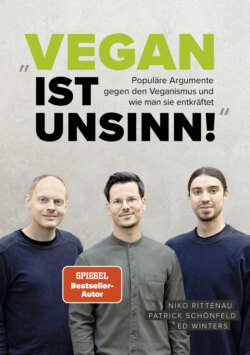

Abb. 5: Illustration der Schaden-Nutzen-Abwägung

Die Logik einer Schaden-Nutzen-Abwägung kann mit der Funktion einer Waage mit zwei Waagschalen verglichen werden. In die eine Schale kommt der Nutzen einer Handlung, in die andere der von der Handlung verursachte Schaden. Die ethisch beste Handlungsoption ist jene mit dem geringsten Schaden und dem größten Nutzen für alle von der Handlung Betroffenen.

In solchen Fällen kann es nur darum gehen, die Handlungsoption zu wählen, die mit dem geringsten Schaden einhergeht.

Obwohl das Prinzip der Abwägung in wenigen Sätzen erklärt werden kann, handelt es sich dabei um ein Verfahren, das Sorgfalt und Weitsicht erfordert. Wenn man den Versuch unternehmen will, einen um Gerechtigkeit und Willkürvermeidung bemühten Vergleich von verschiedenen Handlungsoptionen vorzunehmen, steht man vor zwei Herausforderungen: Man muss darauf abzielen, möglichst alle abwägungsrelevanten Folgen zu erfassen, und eine für andere Personen nachvollziehbare Gewichtung dieser Folgen vornehmen.

Die mit diesem Verfahren unvermeidlich verbundene Komplexität und die Unmöglichkeit, es mit mathematischer Präzision durchzuführen, mag dazu verleiten, derartige Abwägungen für kein probates Mittel normativer Wissenschaften zu halten. Hierzu sei allerdings angemerkt, dass sie in allen Bereichen unserer Gesellschaften fest verankert und rechtlich vorgeschrieben sind. Sie prägen zum Beispiel selbst das deutsche Grundgesetz. Die nachfolgend fett gedruckten Passagen beschreiben das zugesprochene Recht, die unterstrichenen Passagen definieren, gegen welche Gesetze sie abgewogen werden müssen:

Aus Artikel 5 des Grundgesetzes:56

»(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.«

Aus Artikel 6 des Grundgesetzes:57

»(1) Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung.

(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.

(3) Gegen den Willen der Erziehungsberechtigten dürfen Kinder nur auf Grund eines Gesetzes von der Familie getrennt werden, wenn die Erziehungsberechtigten versagen oder wenn die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen.«

Wer bestreiten will, dass Abwägungen ethisch legitim sind, wird zugleich die Fundamente unzähliger Staaten verwerfen müssen. Dass sich des Weiteren zumindest viele Handlungen auf unstrittige Weise bewerten lassen, untermauern die weiteren Ausführungen. Der Gerechtigkeitsgrundsatz, »Gleiches gleich und Ungleiches ungleich« zu behandeln, stellt per se noch keinen Garant für einen guten Umgang miteinander dar, denn prinzipiell könnte daraus auch abzuleiten sein, dass einfach nur alle gleich schlecht behandelt werden sollten. Da eine solche Auslegung in der Praxis nicht mit einem gelingenden, guten Leben zu vereinen ist, muss schon aus rein egoistischen Motiven ein zweites Grundprinzip der Ethik hinzugezogen werden: das Wohlwollen.58 Es bezieht sich sowohl ganz banal darauf, anderen grundsätzlich Gutes zu gönnen, als auch darauf, im Zweifelsfall die negativen Folgen für die von einer Handlung Betroffenen lieber zu über- als zu unterschätzen. Eine Haltung, die besonders den »Nutztieren« gegenüber leider eher selten anzutreffen ist.

Wird hingegen der Versuch gewagt, Tiere tatsächlich wohlwollend und gerecht zu berücksichtigen, kann zunächst gefragt werden, was man sich selbst wünschen würde, wenn man sich beispielsweise gedanklich in das Alien-Invasionsszenario hineinversetzt. Was ist, wenn sie uns zwar genauso geistig überlegen sind wie wir den Tieren, unsere Sprache aber dennoch nicht verstehen? Wie das erwähnte Zitat des britischen Philosophen Jeremy Bentham nahelegt, ist die Leidensfähigkeit ein wichtiges Kriterium für ethische Berücksichtigung,59 aber auch dieses Kriterium weist Unzulänglichkeiten auf. In den meisten Fällen wird diese Fähigkeit streng an anatomische Eigenschaften (wie das Vorliegen eines Zentralnervensystems) geknüpft. Im Alien-Szenario würde dies bedeuten, dass die Invasoren überhaupt erst einmal abklären müssten, ob wir denn empfindungsfähig sind. Sie wären angehalten festzustellen, ob wir auf gezielt herbeigeführte Reize, die sie mit Schmerzen oder Leid in Verbindung bringen, auf eine erwartungsgemäße Weise reagieren – oder sie müssten unsere Anatomie einer eingehenden Untersuchung unterziehen. Ein Vorgang, den wir in der Rolle des Opfers wohl nicht als wohlwollend bezeichnen würden.

Das Kernproblem des Ansatzes, Empfindungen, also psychische Zustände, zum Startpunkt einer ethischen Betrachtung zu machen, ist: Die Deutung von inneren Zuständen ist immer mit Unsicherheiten verbunden und kann sich nur nach äußeren Indizien richten. Auch die eng damit verbundene Anatomie-Debatte ist nicht dazu imstande, dieses Problem in Gänze zu beseitigen. So sind uns die anatomischen Eigenschaften von Insekten bestens bekannt, ohne dass daher die Debatte, ob sie empfindungsfähig sind, beendet wäre. Aus der Perspektive des Wohlwollens kann also kritisiert werden, dass ein solcher Ansatz sich nur teilwiese als Fundament einer ethischen Betrachtung eignen würde.

Die Suche nach einem alternativen, weniger »wackeligen« Ausgangspunkt führt erneut zu Leonard Nelson und dessen Werk »System der philosophischen Ethik und Pädagogik«, das erstmalig 1932 erschien.60 Er macht darin nicht die Empfindungsfähigkeit zum Dreh- und Angelpunkt der Ethik, sondern den Begriff des Interesses. Unter Interesse versteht Nelson dabei Wertungen, die sich schon durch das bloße Verhalten (zum Beispiel durch Vermeiden oder Aufsuchen von Situationen) äußern.61

»Das Vermögen, den Dingen einen Wert oder Unwert zu erteilen, nenne ich das Vermögen des Interesses.«62

Der Ansatz, beispielsweise schon das bloße beobachtbare Verhalten ethisch ernst zu nehmen, führt ganz im Sinne des Wohlwollens zu deutlich anderen Ergebnissen. Im Fall der außerirdischen Invasoren führte dies dazu, dass schon unser Flucht- oder Abwehrverhalten als ein Anzeichen gewertet werden würde, dass wir dem, was mit uns gerade geschieht, keineswegs gleichgültig gegenüberstehen und folglich eine Interessenverletzung vorliegt. Auch Insekten würden von diesem Ansatz genauso wie uns völlig fremde Wesen profitieren.

Aus Nelsons Aufwertung des beobachtbaren Verhaltens ergibt sich im Zusammenspiel mit dem Wohlwollen zudem eine Antwort auf die Frage, ob wir Tieren wenigstens ein Interesse an ihrem (Über-)Leben zusprechen sollten. Das Verhalten von Tieren zeigt, dass sie Situationen vermeiden, die ihr Leben gefährden. Bisweilen nehmen Tiere sogar schwerste Schmerzen in Kauf, um sich aus tödlichen Situationen zu befreien. Dieses Resultat einer wohlwollenden Deutung deckt sich mit der Haltung, die wir unseren Säuglingen, Kleinkindern und Haustieren entgegenbringen. Wir gehen keineswegs davon aus, dass sie eine konkrete Vorstellung von Leben und Tod haben müssen, um ihnen ein Überlebensinteresse zuzusprechen. Es wäre demnach weder konsistent noch wohlwollend, es nicht auch »Nutztieren« zuzusprechen.

Die Anwendung des Konsistenzkriteriums führt in dieser Hinsicht auch zu einer Einschätzung, welcher Stellenwert dem Überlebensinteresse bei Tieren zugesprochen werden müsste. Wir versuchen, unsere Kinder und Haustiere erst dann nicht mehr am Leben zu halten, wenn ihr Leben nur noch einer einzigen Qual gleicht. Eine wesentliche Ursache dürfte neben dem Wunsch, Verlustgefühle zu vermeiden, darin liegen, dass in unserer Wahrnehmung auch die Lebensdauer zu einem gelingenden, guten Leben gehört, insofern die Verlängerung des Lebens nicht nur durch die Hinnahme von extremem Leid ermöglicht wird. Auf die Tatsache, dass selbst schwereres Leid das Leben noch nicht als unwert erscheinen lässt, hatte Goethe schon seinen Werther hinweisen lassen. Jeder könne sehen, so Werther, »wie unverdrossen auch der Unglückliche unter der Bürde seinen Weg fortke[u]cht, und alle gleich interessiert sind, das Licht dieser Sonne noch eine Minute länger zu sehen«.63

Aus Konsistenz- und Wohlwollensgründen kann demnach Folgendes als erstes Zwischenfazit festgehalten werden: Wenn es darum geht, Handlungsfolgen ethisch zu bewerten, sollte das beobachtbare Verhalten die Grundlage bilden. Das schwerwiegendste Interesse ist das Interesse am Leben. Es kann nur in Ausnahmefällen anderen Interessen (Leidvermeidung) untergeordnet werden. Passend dazu urteilte das deutsche Bundesverwaltungsgericht schon 1997: »Der mit dem schwersten Schaden verbundene Eingriff ist die Tötung eines Tieres.«64

Die Feststellung, dass eine Handlung zu einer Interessenverletzung führt, ermöglicht allerdings noch kein Urteil darüber, ob diese Handlung im Vergleich zu den Handlungsalternativen ethisch vertretbar ist oder nicht. Ein sich zwanglos an die bisherigen Überlegungen anschließendes Abwägungskriterium wurde von dem Philosophen Wilhelm Kamlah formuliert. In seinem 1973 veröffentlichten Werk »Philosophische Anthropologie« nahm er eine Unterscheidung zwischen Begehren und Bedürfnis vor, die sich für ethische Abwägungen als fruchtbar erweist.65

Unter dem Begriff Bedürfnis können wir diejenigen Interessen verstehen, deren Befriedigung lebensnotwendig ist. Ihre Verletzung führt demnach früher oder später zum Tod. Der Begriff Begehren bezeichnet hingegen die Interessen, deren Befriedigung angenehm, nett oder erfreulich, aber eben nicht notwendig ist. Bedenkt man nun, dass die Verletzung von Interessen, die als Bedürfnis einzuordnen sind, früher oder später zu schwerem Leid führt und tödliche Folgen haben kann, lässt sich folgendes Schema erstellen:

Abb. 6: Schematische Darstellung zur Bewertung von Interessenkonflikten durch die Unterscheidung von Bedürfnissen und Begehren66

Auf der Basis dieses Schemas lässt sich aufzeigen, dass fast unsere gesamte »Nutztierhaltung« als Ausbeutung und somit als ethisch unstatthaft zu bewerten ist, denn die gegenwärtige Form der »Nutztierhaltung« endet fast immer mit der Tötung der Tiere. Die Verletzung von Interessen, die als Bedürfnisse einzustufen sind, findet dort flächendeckend statt (Schadenseite der Abwägung), während Menschen in unseren Gesellschaften so gut wie ausschließlich nur Begehren befriedigen (Nutzenseite der Abwägung). Der Verzehr von Eiern, Milch und Fleisch kann nicht einfach als Bedürfnis bezeichnet werden, da es keine Notwendigkeit für diese Lebensmittel gibt, sondern nur für Nährstoffe, die auch anderweitig zur Verfügung stehen (siehe Kapitel 18). Nur in den Fällen, in denen Menschen nicht anders dazu in der Lage wären, ihren Nährstoffbedarf zu decken, könnte der Verzehr von Eiern, Milch und Fleisch als Bedürfnis eingestuft werden.

Obgleich bereits an diesem Punkt ausreichend begründet ist, warum Veganer*innen von Ausbeutung sprechen, wenn es um viele Formen der Nutzung von Tieren geht, soll abschließend noch ein abwägungsrelevanter Faktor aufgrund seiner Relevanz etwas genauer betrachtet werden, der in der Abwägung nach der Durchführung der zuvor geschilderten Abwägungsschritte (Prüfung, ob Interessen verletzt werden, Einordnung der Interessen in Bedürfnisse und Begehren) herangezogen werden kann, wenn noch keine Konfliktauflösung erreicht wurde.

Wann immer über unseren Umgang mit »Nutztieren« gesprochen wird – sei es im Fernsehen, in Tageszeitungen oder auf den Social-Media-Plattformen – wird betont, dass insbesondere die sogenannte Massentierhaltung für millionenfaches fürchterliches Leid verantwortlich ist. Dass wir Tieren kein unnötiges Leid zufügen sollten, ist gesellschaftlicher Konsens, auch wenn den Worten oft keine Taten folgen. Es verwundert insofern nicht, dass viele vegan lebende Menschen versuchen, den Veganismus (irrtümlicherweise) als einen leidfreien Lebensstil zu bewerben. Leid ist aber ein unvermeidbarer Bestandteil unseres Lebens und kann Ausmaße annehmen, die einen Suizid als die denkbar beste Handlungsoption erscheinen lassen. Laut einer Erhebung der Universität Aachen hat beispielsweise ca. jeder zwölfte Mensch in Deutschland schon einmal an Selbstmord gedacht.67

Die Einschätzung, in welchem Ausmaß Tiere leiden oder Schmerzen empfinden, gestaltet sich im Rahmen einer Abwägung jedoch als schwierig, da Tiere nicht direkt darüber Auskunft geben können, wie sie sich fühlen. Zur Einschätzung ist man genauso wie bei Säuglingen und Kleinkindern auf äußerliche Anzeichen angewiesen, die gerade bei Tieren nicht immer leicht zu erkennen sind. Daraus sollte allerdings nicht abgeleitet werden, dass es der Mühe nicht wert ist, Kriterienkataloge für verschiedene Tiere zu entwickeln, nach denen sich Schweregrade des Leids oder der Schmerzen halbwegs objektiv einschätzen lassen.

Tiere, die nur leichte Schmerzen haben, werden die Nahrungsaufnahme im Gegensatz zu Tieren mit schweren Schmerzen nicht einstellen. Ein leichter Schmerz im Bein wird sich durch dezente Veränderungen im Gang äußern, während bei größeren Schmerzen versucht wird, das Bein gänzlich zu schonen. Das Leiden unter großem Hunger kann durch die gestiegene Wahllosigkeit der Nahrungswahl von bloßem Appetit unterschieden werden. Die Liste ließe sich beliebig fortsetzen und könnte auch für Angstzustände, Unterforderung und weitere Faktoren auf eine ähnliche Weise angelegt werden. So wird zwar kein genaues Maß bestimmbar sein, aber eine Unterscheidung in geringfügig, mittelgradig und schwer ist mit ausreichender Plausibilität möglich, sodass in der Kombination mit der Dauer der Zustände eine gute Grundlage für eine Abwägung mit menschlichem Leiden geschaffen werden kann.

Da Tiere nicht dazu in der Lage zu sein scheinen, viele Situationen einordnen zu können, liegt der Verdacht nahe, dass sie schwerer als Menschen leiden können. Sie können wohl kein Ende eines Schmerzes voraussehen, sie verstehen anders als ein Mensch häufig nicht, dass ihnen nichts Schlimmes passiert, wenn sie eine Spritze bekommen, sie können nicht verstehen, dass postoperativer Schmerz besser ist als das, was ihnen ohne die Operation widerfahren wäre, sie sind aufgrund ihrer niedrigeren Intelligenz oft weniger effektiv darin, sich Schmerzquellen zu entziehen, sie sind nicht in dem Umfang wie Menschen dazu in der Lage, sich mit bestimmten Situationen abzufinden usw. So schrieb auch der Tiermediziner und Verhaltensforscher Bernhard Grzimek über Tiere: »Ihre Schmerzen sind viel fürchterlicher als die unseren, denn sie müssen sie blind und dumpf erleiden, sie wissen nicht warum und wofür. Sie haben keinen Trost.«68 Der britische Evolutionsbiologe und Verhaltensforscher Richard Dawkins geht sogar noch weiter und stellt die Hypothese auf, dass aufgrund der Tatsache, dass Schmerz ein evolutiv sinnvolles Mittel ist, um Lebewesen vor potenziell lebensbedrohlichen Situationen zu bewahren, weniger intelligente Tiere sogar ein stärker ausgeprägtes Schmerzempfinden als intelligentere Tiere (vergleichbar dem Menschen) haben.69

Das scheint plausibel, denn intelligentere Lebewesen würden bereits bei geringem Schmerzempfinden aufgrund ihrer besser entwickelten kognitiven Fähigkeiten ein sinnvolles Vermeidungsverhalten ableiten, wohingegen weniger intelligente Tiere womöglich intensiveren Schmerz fühlen müssen, um dasselbe sinnvolle Vermeidungsverhalten ableiten zu können. Inwieweit dies in welchem Maße zutrifft, ist nicht erforscht, aber wie auch Richards Dawkins betont, sollte diese Hypothese zumindest ein für alle Mal die falsche Ansicht ausräumen, dass die meisten Tiere nicht im selben Maße Schmerz empfinden wie der Mensch. Details zur Leidensfähigkeit von Fischen gibt die britische Wissenschaftlerin Victoria Braithwaite in ihrem Werk »Do Fish Feel Pain?«.70

Andererseits darf nicht vergessen werden, dass Menschen gerade aufgrund ihrer Intelligenz gänzlich neue Leidensquellen erleben können, die Tieren durch ihre mindere Intelligenz verschlossen bleiben. Menschen können unter Eifersucht leiden, einen Betrug befürchten, sie wissen, dass irgendwann ihr körperlicher Verfall einsetzt, sie können sich um ihre berufliche Zukunft sorgen, sie können Leiden geistig vorwegnehmen usw. Es gibt also zwar gute Argumente dafür, dass Tiere mehr leiden, aber auch gute dafür, dass Menschen mehr leiden. Wie man die unterschiedlichen Arten des Leidens also auch gewichten mag – es steht außer Frage, dass Tiere dazu fähig sind zu leiden und dies unter dem System der »Nutztierhaltung« (sowie bei Tierversuchen, zu Unterhaltungszwecken in Zoos, Zirkussen usw.) in beträchtlichem Maße tun. Abbildung 7 zeigt ein vereinfachtes Schema für die Abwägungen zwischen menschlichem und tierischem Leid.

Abb. 7: Symbolische Tabelle zur Abwägung von menschlichem und tierlichem Leid

Für eine Person, die (in einem hypothetischen Szenario) zwingend auf den Konsum von Eiern angewiesen wäre (wovon nach aktueller Datenlage nicht auszugehen ist), würde sich anhand dieser Abbildung Folgendes ergeben: Bei einer sorgfältigen Hühnerhaltung, die auf Tötung verzichtet und die Tiere im Krankheitsfall versorgt, kann von einem glücklichen Leben ausgegangen werden, das höchstens mit geringfügigem Leid einhergeht. Würden diese Hühner nicht gehalten werden, müsste die Person gesundheitlich deutlich schwerer leiden. Ein Blick in die Tabelle verrät, dass es sich im Kontext einer reinen Leidbetrachtung zwischen diesem Menschen und den Hühnern um ein grünes Feld und somit um ein ethisch statthaftes Vorgehen handeln würde.

Zu bedenken ist jedoch, dass auch mit diesem Abwägungsschritt noch immer keine vollständige Abwägung vorgenommen wurde. So haben Tiere nicht nur ein Interesse daran, Leid zu vermeiden, sondern sie suchen auch offensichtlich als angenehm empfundene Situationen auf. Unsere Haustiere – Hunde, Katzen, ja selbst Kaninchen oder manche Vögel – kommen zu uns, um sich Streicheleinheiten abzuholen, Hühner nehmen Anstrengungen in Kauf, um im Sand baden zu können71 usw. Auch die Berücksichtigung von Glück, Freude oder allgemeinem Wohlbefinden muss demnach im Rahmen der Bewertung unseres Umgangs mit Tieren eine Rolle spielen. Wer zugesteht, dass Tiere positive Zustände erfahren können, wird aus Konsistenzgründen zugestehen müssen, dass zu einem gelingenden, guten Tierleben eben nicht nur gehört, unnötiges Leid vermeiden zu können.

Als schwierig erweist es sich hierbei, Leid und Glück in ein Verhältnis zu setzen. Wie schwer wiegt Glück im Vergleich zu Leid? Unsere eigene Erfahrung zeigt uns, dass uns Leid langfristig belasten kann, während Freuden recht bald wieder aus unserer Wahrnehmung verschwinden. Wer drückende Schuhe hat, wird sie bei jeder Nutzung als unangenehm oder gar schmerzhaft wahrnehmen, aber die Freude darüber, neue, nicht mehr drückende Schuhe zu haben, wird schon nach wenigen Nutzungen wieder völlig vergessen sein – ein Sachverhalt, der aus einer evolutionären Perspektive heraus Sinn ergibt, denn was schon gut ist, bedarf im Vergleich zu einem Leidenszustand keiner sofortigen Veränderung und somit keiner besonderen Beachtung mehr.

Unsere alltäglichen Präferenzen bestätigen die Tendenz, Leiden ein größeres Gewicht zuzusprechen; es erscheint demnach angemessen, in Abwägungen Leid höher zu gewichten als Freude. Würden wir nicht eher einer hungrigen Person etwas zu essen gönnen, als einer ohnehin schon gesättigten Person noch ein zusätzliches Dessert? Würden wir uns nicht zuerst einem aus unklaren Gründen weinenden Kind zuwenden, als einem Kind, das uns ein Brettspiel hinhält und mit uns spielen will?

In der Praxis wird sich in konkreten Fällen immer wieder zeigen, dass zahlreiche Faktoren abwägungsrelevant sein können, bei deren Berücksichtigung die Konsistenzfrage und das Wohlwollensprinzip stets im Blick behalten werden müssen. Ab wann sollte darüber spekuliert werden können, ob ein Lebewesen ein Ich-Bewusstsein und Pläne für die Zukunft hat? Wie sind unterschiedliche Kosten von Handlungsoptionen zu gewichten? Wie können Umweltfolgen in ein Verhältnis zu ganz direktem Leid gesetzt werden? Was bedeutet es, wenn eine Abwägung eine Handlungsweise als vorzugswürdig erscheinen lässt, die mit den in einer Gesellschaft geltenden Regeln unvereinbar ist? Existiert, wie die Definition der Vegan Society suggerieren könnte, ein Grund dafür, Menschen einen gewissen Vorrang einzuräumen? Wenn ja: Wie kann er auf nachvollziehbare Weise in eine Abwägung einfließen?

All diese und weitere Fragen müssen in dieser Einleitung unbeantwortet bleiben, da es nur darum gehen konnte, eine Basis für ein selbstständiges Weiterdenken zu geben. Mit den Grundsätzen des Veganismus sind komplizierte Fragen verbunden, deren Beantwortung mühsame Diskussionen und anstrengende Analysen erfordern wird, wenn redliche Aufklärungsarbeit geleistet werden soll. Vegan lebende Menschen sollten sich diesen Debatten jedoch stellen, damit sie so ihr eigenes argumentatives Fundament Stück für Stück belastungsfähiger machen können. In Anbetracht des milliardenfachen Elends, das die Menschheit täglich mehrheitlich schulterzuckend anrichtet, sollte aber eines nicht vergessen werden: Die Mühe derjenigen, die an diesem Zustand etwas ändern wollen, ist nichts gegen das, was Tiere in einem schwindelerregenden Umfang erdulden müssen. Sie haben unsere Anstrengung verdient.