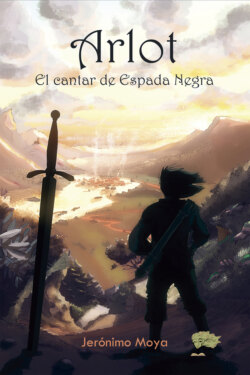

Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеIII

Los siguientes cuatro años transcurrieron de puntillas, embarcados madre e hijo en una tranquila rutina. Este y sus dos amigos, en las puertas de la adolescencia dos de ellos y uno en su plenitud, se dedicaban a sus trabajos y forjaban una amistad que se había consolidado hasta el punto de hacerse popular entre los vecinos. Les llamaban la partida del trébol. Entre sus distracciones estaba la de invitar a propios y a extraños a batirse con cualquiera de ellos en un juego llamado de las varas, una especie de combate con largos bastones. Los combatientes, dos o más, pies fijos en el suelo, sin desplazarlos en ningún sentido, debían derribar al adversario por cualquier método excepto golpear en la cabeza. Pronto quienes les conocían declinaron el enfrentamiento, y quienes no, acababan en el suelo o irritados. Por fin Páter, previendo conflictos, decidió intervenir y les hizo comprender que a nadie le gusta ser humillado, y menos por unos adolescentes. A cambio les propuso iniciarlos en el uso de la espada, siempre que se limitaran a practicar entre sí sin involucrar a ningún vecino o viajero en el asunto. Aceptaron encantados ellos y consiguió él unas de madera con el tamaño y peso adecuado. A la condición anterior añadió otra. A la clase de uso de la espada seguiría otra bien diferente, la de escritura y lectura. ¿Leer y escribir?, se dijeron sorprendidos. ¿Nosotros? Ante la sorpresa del sacerdote, que preveía ciertas resistencias, aceptaron encantados. En consecuencia, se iniciaron ambas y en ambas los tres chicos mostraron tal entusiasmo que el sacerdote pronto no cabía en sí de gozo. Fue en esas clases en donde conocieron al hijo de un viudo, molinero de profesión y arisco de carácter, que se hacía llamar Triste, un extraño nombre para un chico espigado de mirada que hacía honor a su apodo, y a dos gemelos, Carlo y Marlo, unos huérfanos que cuidaban uno de los rebaños del marqués y que, a pesar de su poca edad, tenían fama de ser los mejores arqueros de la zona. La conexión entre los seis resultó ser inmediata y, poco a poco, lo de la partida del trébol se fue olvidando.

Yúvol, Vento, Triste, Carlo, Marlo y el hijo de viuda. Desde su llegada a la villa con tal nombre se le conocía en la villa, y dentro del grupo como Amigo. Nada de un nombre cristiano, concreto, solo hijo de la viuda o Amigo. ¿El motivo? La historia formalmente resultaba simple, no tanto el fondo. Por supuesto al nacer le pusieron un nombre, en su caso el de su padre, no importa cuál, nombre que, desde la muerte de este a manos de Diablo, él se había negado a emplear. Al principio porque al oírlo y, en especial al pronunciarlo, el recuerdo y el sentimiento de culpabilidad, le angustiaban con tal virulencia que su madre debía acudir en auxilio de sus desconsuelos. Más tarde evitarlo se convirtió en una norma que algo tenía de desafío. Si le preguntaban, se limitaba a encogerse de hombros, indiferente a la incomodidad que su actitud despertaba, e incluso a las burlas que recibía. En ocasiones respondía con soy el hijo de la viuda, qué más da, a quién le importa e incluso puedes llamarme como te plazca. Así hasta que llegó un día en que, en una de las clases de escritura que seguían a las prácticas con la espada, Páter invitó a sus tres discípulos a escoger una firma alegando que ello les otorgaría una mayor distinción, distinción que por otra parte se habían ganado con sus progresos. La idea, no por buscar la distinción a la que Páter se refería, sino por planteársela como un juego, fue bien recibida y se pusieron a ello de inmediato. El sacerdote les hacía indicaciones respecto a las características que debía tener una firma, y aconsejaba sobre el trazado de las letras, eso en apariencia, pues en realidad había concebido un plan antes dirigido a los nombres que a sus grafías. No consideraba aceptable que un cristiano careciera de nombre y quería ponerle remedio. Por ello empezó preguntándole al hijo de la viuda, o a Amigo, con qué nombre estamparía su firma. Dudó este y sonrió aquel.

—Niño ya no te vale, ¿verdad? —empezó—. Has crecido demasiado. ¿Hijo de la viuda te parece apropiado? Tal vez habría que pensar en algo más concreto. Por desgracia hijos de viudas hay muchos.

El ya adolescente aceptó la reflexión por lógica y, tras pensarlo durante unos segundos propuso:

—¿Amigo? Es una posibilidad aunque no sea el nombre de ningún santo, tampoco es una obligación.

Consultó con sus compañeros, y amigos, que permanecieron en silencio y a la espera. Se trataba de una decisión personal y la respetarían fuese cual fuese. Repitió la sonrisa el clérigo.

—¿Amigo? Como firma suena extraño, ¿no? Mucha gente entre sí se llama amigo, es decir, utilidad no tiene demasiada. En realidad, es un poco como lo del hijo de la viuda, o peor ya que está aún más extendido. No creo que con ello avanzásemos, pero, en fin, si ese es tu deseo, sea.

Sin convencimiento, el hijo de la viuda se puso en ello. Mientras tanto, el resto valoraban sus firmas con mayor o menor grado de conformidad. Páter les iba felicitando manteniéndose pendiente al mismo tiempo del hijo de la viuda, que se mantenía con la pluma suspendida sobre el papel.

—¿Decías que quieres llamarte Amigo? —invitó—. De acuerdo, es tu decisión, adelante. La primera, la a.

Todos sabían que Amigo no suponía ninguna solución, incluso él. Aun así, no encontrando alternativa, asintió y empezó a escribir. Apareció en el papel una A y la duda que llegó a continuación alejó la pluma un centímetro. Este es el momento, se dijo el sacerdote.

—Por cierto, el otro día me surgió una duda. ¿Cuánto hace que llegaste con tu madre a la villa de Arlot?

El chico alzó la vista y la fijó en aquellos ojos, claros y serios por lo común, ahora con un brillo malicioso.

—Hace unos seis años —respondió.

—Ah, fíjate que yo hubiese dicho hasta siete. Seis años en Villa de…, ¡qué barbaridad!

El ya adolescente apretó los labios.

—Entiendo lo que me quiere decir —dijo—, y me parece bien. Este lugar nos acogió y llevar su nombre sí, me parece bien.

Bajó la pluma hasta rozar el papel. Ya había trazado una A le siguió una erre, luego una ele, y una o y finalmente una te. Arlot.

—¿Y has pensado en alguna rúbrica? Tus amigos han sido muy imaginativos. Vento ha dibujado una especie de pájaro y Carlo y Marlo una especie de arco rodeando las letras.

—Con las letras bastará, Páter.

—Pues ya tenéis firma, os felicito —concluyó el sacerdote demasiado ceremonioso para resultar creíble—. No creo que haya en toda la villa veinte personas que puedan decir lo mismo. Ya podéis enseñárselas a vuestros padres, se sentirán orgullosos de vosotros.

Triste tomó la hoja y contempló la firma, cuya última letra se retorcía en un gancho, ladeando la cabeza.

—El mío no lo creo —dijo pasando con cuidado un dedo sobre la tinta para comprobar que se había secado—. Bien, no es que no lo crea, estoy seguro. La verdad es que ni se me ocurriría hacerlo. Ni siquiera se ha enterado de que sé leer y escribir. Diría que es otra de mis estupideces.

—Y los nuestros andan algo lejos para llevarse una alegría —siguió Carlo con una sonrisa de resignación.

—¿Usted cree que desde allí arriba, desde el cielo, se verá algo tan pequeño? —preguntó su hermano asimismo con una sonrisa.

—Nunca se sabe, chicos, nunca se sabe —suspiró Páter—. Sea como sea, hablaba por hablar. Quienes podáis o consideréis oportuno se la enseñáis a vuestros padres, el resto a quien creáis conveniente o la guardáis bajo veinte llaves como dice la leyenda. Se acabó la clase por hoy.

Se acabó aquella clase y le siguieron otras muchas, como siguió la vida en la villa de Arlot, y alguno de los sucesos tuvieron honda resonancia en la de quien ya había dejado de responder como el hijo de la viuda. Precisamente esta, la madre del rebautizado Arlot, llevaba meses dudando si aceptar la propuesta de un herrero, un hombre a su vez viudo diez años mayor que ella, que gozaba del respeto general entre las gentes del castillo, lugar en el que trabajaba y en el que lo había conocido. Temía herir a su hijo en el caso de aceptar, ya que tenía plena consciencia de que el recuerdo de su padre y su muerte continuaban en él tan vivos como el primer día. Nunca hablaba de ello, pero estaba claro que seguía sin superar lo sucedido, ni la ausencia ni el sentimiento de culpabilidad. Pero el herrero, un hombre noble y afectuoso, insistía y por fin, una tarde, tras la cena y aprovechando el momento en que solían sentarse a la puerta de la cabaña para compartir lo sucedido durante la jornada, se armó de valor y empezó a tratar el tema, mencionando las cualidades del herrero, en especial su honestidad.

—Es un hombre muy serio y respetado. Sería un buen marido y un buen padre, sin duda —deslizó.

Arlot intuyó sin demasiados esfuerzos, tan claro estaba, que trataba de conseguir su aprobación, pues el tono con el que hablaba, entre esperanzado y preocupado, revelaba intencionalidades. Y tal como ella esperaba, sabiendo de la generosidad de su hijo, la posibilidad de que otro hombre llenara el vacío dejado por su padre no le indignó, y el dolor que pudiera causarle lo escondió en uno de los silencios a los que tan inclinado era. Eso al principio, porque de inmediato procuró y consiguió comprender. Lo hizo oyendo a su madre narrarle, progresivamente azorada, la historia de los encuentros con el herrero en los momentos dedicados a la comida en el patio del castillo, y la amistad que se había derivado de ellos. ¿Cuántos años hacía desde la última vez que había visto a su padre?, se preguntaba él. ¿Seis? No, ya siete. Lo recordaba alzando un brazo en señal de despedida, advirtiéndole que no se acercara al bosque, que no se demorara demasiado. ¡Sé sensato! Esas fueron las últimas palabras que oyó de su boca, las que a la postre significaron su despedida, el consejo final. Sé sensato, y él desobedeció, desobedeció hasta el punto de provocar su muerte, la pérdida del hombre que más admiraba y quería. Murió por mi culpa, una idea que se había venido repitiendo a lo largo de los años hasta grabársela a fuego en la mente. Por mi culpa, pensó una vez más con la mirada puesta en aquella mujer que parecía encogerse con cada frase de elogio al herrero, con cada palabra acerca del futuro. Nunca hasta ese momento se había sentido tan culpable y había odiado tanto al asesino de su padre. Viéndola esperanzada en un futuro mejor, de mayor felicidad, se sintió desmoralizado una vez más. Y ya iban demasiadas. Su desobediencia también le había condenado a ella a la soledad. ¡Sé sensato! No lo había sido y había hecho que su madre perdiera a su marido. Por ello, viendo que a ella ya le faltaban las justificaciones y seguía sin atreverse a llegar al fondo del asunto, le tomó una mano, aspiró a fondo el aire tibio del atardecer y señaló, sin una intención concreta, al sol medio oculto tras las montañas del horizonte, ahora rojizas.

—Por lo que dices es un buen hombre y no hay demasiados que yo sepa —dijo, como si trataran un tema menor, un rumor de los muchos que saltaban de hogar en hogar a diario.

—Es un excelente hombre —se apresuró a matizar ella.

—Y sería un buen…, un excelente marido.

—Sin duda.

Arlot contempló aquella mano que tenía cogida, tan pequeña, ¿tan grande se había hecho la suya?, en la que se dibujaba la dureza del trabajo diario y la apretó suavemente.

—La gente honesta y seria es de admirar, por eso estoy convencido de que para mí sería un buen amigo.

La madre enrojeció.

—Más que eso —dijo finalmente sin atreverse a pronunciar la palabra padre—. Sí, estoy segura de que os querréis y seréis grandes amigos. En ciertos aspectos os parecéis mucho. En la honradez, por ejemplo. —Rió—. Y en la discreción. Ah, y también le cuesta mucho sonreír.

Al cabo de unas semanas se celebró la boda en la ermita de Piedras Santas, nombre que se le daba a una capilla situada a una legua de la aldea, en el centro de un pequeño valle rodeado de encinas. El nombre tenía su origen en uno de los muchos milagros de la Virgen. Unos niños se perdieron por los bosques envueltos por el frío, la nieve y cabe suponer que por el viento y los aullidos de los lobos. Los niños, hijos de un matrimonio de campesinos al servicio del señor feudal del momento, habían huido de su cabaña tras la muerte de sus padres, incapaces en su pobreza de pagar los impuestos exigidos y condenados por ello a título ejemplarizante. Trastornados ante el abandono, los huérfanos se lanzaron a los caminos tan aterrados como desorientados. De esa forma alcanzaron el valle de las encinas con la luna brillando en lo alto y la oscuridad reinando entre los árboles. Improvisaron un refugio con ramas y se acurrucaron en su interior abrazados, intentando combatir el frío. Poco freno fueron aquellas paredes mal trenzadas para conseguirlo. Así, próximo el amanecer, el entumecimiento de sus cuerpos aumentó, llegó la semiinconsciencia y se anunció el final de unas vidas injustamente breves. En ese momento, contaban entusiasmados los vecinos de la villa de Arlot siguiendo las tradiciones orales, la Virgen hizo acto de presencia, y con ella un número indeterminado de ángeles, los cuales siguiendo sus indicaciones construyeron una ermita de gruesos muros. Hay quien añade que a continuación encendieron un pequeño fuego y presentaron una cesta con alimentos. Y los más osados o más imaginativos, completan la escena asegurando que al día siguiente, cuando los dos niños se asomaron al exterior, encontraron un carro recubierto de lonas con un hermoso caballo percherón al frente. En el interior varias pieles para abrigarse. Ese mismo carro les condujo hacia un lugar en donde vivieron felices el resto de su vida.