Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 18

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеXI

A finales del invierno en la herrería del castillo se trabajaba sin tregua. El secretario del marqués, y padre de Vento, había tomado la decisión de lanzarse a una remodelación de algunas zonas del castillo, y en sus planes piedras, maderas y piezas de hierro abundaban. No se trataba de una gran revolución, sino de un esfuerzo personal por confirmar la importancia de su cargo para el buen funcionamiento del señorío. Llegaban las carretas cargadas hasta los topes, pululaban sin cesar albañiles y carpinteros bajo la tutela de los maestros y los artesanos. En el momento álgido todos se sentían importantes, imprescindibles, y lo proclamaban a los cuatro vientos mediante continuos desplazamientos por el patio de armas o dando grandes voces. La actividad se iniciaba antes del alba y no cesaba hasta entrada la noche. Vista desde el exterior, la herrería revelaba su aspecto de gran fogata lanzando luces por tres espacios rectangulares, la puerta y dos ventanas, consumiéndose al anochecer en tonos azulados. Y de improviso, en un abrir y cerrar de ojos, alumbraba un ambiente en apariencia desierto, el del patio de armas controlado por las siluetas de los centinelas recorriendo las almenas, mientras escondía los rincones en una penumbra de sombras huidizas. Sí, tras los primeros momentos del anochecer, el castillo y la vida que contenía se aletargaban. Sin embargo, en el interior de la herrería el paisaje resultaba bien diferente. Enrojecidos por las llamas de las fraguas, sudorosos, silenciosos los labios y elocuentes los brazos, dos hombres continuaban trabajando. Uno, el mayor, con el mazo sobre el yunque y el otro, el joven, con las pinzas y las tenazas sobre una mesa de metal. Entre ambos, fijo en la pared, un pergamino con el dibujo de una espada, dibujo que consultaban con miradas intermitentes, unas miradas que sugerían antes la búsqueda del estímulo que la de la orientación. El boceto se lo sabían de memoria. Pasado un tiempo ni largo ni corto, solo prudente, noche tras noche, el mayor hacía una señal y el joven asentía. A partir de ese momento debilitaban el fuego esparciendo las brasas, enterraban las piezas en que trabajaban en una de las pilas de carbón, descolgaban el pergamino, lo enrollaban lo suficientemente apretado para que cupiera en una de las grietas de la pared, se lavaban en los cubos de agua, se secaban, se ponían las camisas, se ajustaban en los pies las sandalias y abandonaban el taller camino de la puerta del castillo. Los centinelas, dos o tres, los veían aproximarse sin curiosidad, y unos días sí y otros no saludaban al herrero, nunca a su hijastro, y es que la historia del derribo de uno de sus jinetes aún escocía.

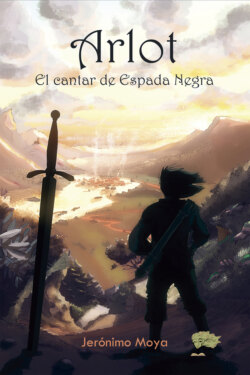

Pasaron las semanas y el dibujo se iba materializando. Será algo pesada, había advertido el herrero al inicio, ese hierro tiene sus singularidades. Mejor, fue la respuesta de Arlot. Cuando el mercader se presentó con el estuche, negro, forrado de terciopelo rojo, la espada llevaba varios días envuelta en trapos en una de las estanterías. La habían limpiado hasta arrancarle reflejos que resaltaban sobre la cerrazón oscura de la hoja y de la empuñadura. Únicamente la cruz plateada en lo alto del pomo daba al conjunto un punto de claridad. La podrías llamar Tormenta Negra, había propuesto Yamen el día en que, concluida la forja, se acercó para verla. Suena bien, convino el herrero, aunque un punto disgustado. En el terreno de las fantasías, y aquella propuesta se lo parecía, se movía incómodo. Con todo, estaba satisfecho, había realizado un buen trabajo y la belleza y la solidez de la espada lo demostraban, aunque también preocupado. Quizá presentía que aquella arma sería empleada más de lo que él hubiera deseado. Ya con el estuche, ese mismo día la colocaron en su interior y, llegado el atardecer, bajo un resplandor en el cielo que anunciaba la primavera, se dispusieron a abandonar el castillo. Las obras habían concluido y los horarios habían recuperado su regularidad habitual. El herrero llevaba el estuche colgado a la espalda y Arlot caminaba a su lado. Conversaban pausadamente con el fin de dar una imagen de absoluta normalidad. Sin embargo, como temían, esta vez los centinelas no se mantuvieron al margen. Aquel estuche de considerables dimensiones y aspecto pesado despertó de inmediato su curiosidad. Uno de ellos lo señaló exigiendo explicaciones. El herrero replicó sin detenerse que se trataba de un encargo urgente del marqués. Debía concluir con los arreglos en el taller que tenía junto a la cabaña. No pensaba pasar la noche en la herrería. Fue la primera y última vez que Arlot oyó mentir a su padrastro. La respuesta pareció despertar nuevas dudas a los centinelas.

—¿Queréis que os muestre qué llevo?, retó el herrero, disgustado.

—No será necesario —repuso uno de ellos—, pero queremos saber qué hay dentro.

El herrero hizo ademán de descolgar el estuche. El mismo soldado que había hablado anteriormente hizo un gesto negativo. Sabía del prestigio de aquel hombre, lo habían comprobado con el perdón a su hijastro, y no quería meterse en líos. Si se trataba de un encargo del marqués, mejor limitarse a cumplir su función de centinela,

—Te digo que con tu palabra me basta.

—Pues bien —dijo el herrero volviendo a colgarse el estuche a la espalda—, llevo una espada, una espada preciosa.

Los dos soldados asintieron y dejaron libre el paso. Cuando ya se encontraban a una distancia prudencial del castillo, Arlot se dirigió a su padrastro, con un tono de comentario antes que de pregunta.

—¿Y si le llega al marqués que tienes un encargo suyo urgente?

—Tendríamos un problema —replicó el herrero, resignado—. Es lo que tienen las mentiras, que son peligrosas. Por eso hay que huir de ellas.

Aquel domingo, como de costumbre, se dirigieron al bosque Silencioso cargados con unos sacos llenos de paja, sacos que evidenciaban un peso que no se correspondía con el supuesto contenido. Para quienes los veían pasar suponía una escena con la que se habían familiarizado. Lejos de sospechas, les contemplaban con naturalidad. Un grupo de amigos avanzaba charlando animadamente por el camino que conducía a los bosquecillos situados en la zona sur de la villa, tras los cuales se encontraba el bosque Silencioso. De vez en cuando alguien les advertía de los peligros de acercarse a aquel lugar recordando lo que se decía de él. Ellos le quitaban importancia respondiendo que quién se atrevería con unos chicos entre los cuales se encontraba el gigantesco Yúvol. Sí, tenían razón y se la daban. Otros, más curiosos, les preguntaban para qué querían llevar la paja al bosque. Para hacer un fuego si el frío aprieta, o para asar lo que cacemos, y de paso para traer leña. Las preguntas y las respuestas se cruzaban ligeras, intrascendentes. Pocos daban importancia a unas y a otras, y si lo hacían preferían no ahondar en lo relativo al peso de los sacos. Tampoco les hubiese supuesto un problema hacer frente a esa pregunta, disponían de un amplio repertorio de respuestas basadas en verdades relativas. En especial Yamen.

Dejaron atrás los bosquecillos, hayedos y alcornocales en su mayoría, atravesaron un pequeño valle y llegaron al bosque cuando el sol empezaba a calentar. Les envolvía un aire cargado de aromas a madera húmeda, flores, helechos y musgo. El suelo estaba empapado y los pies chapoteaban en una mezcla de hierba y barro. Estaban acostumbrados y sabían que mejoraría la situación a medida que avanzara la mañana. Una vez en el claro las miradas convergieron en Arlot.

—¿Y bien? —animó Yúvol con un guiño de impaciencia.

Sin decir palabra alguna, Arlot extrajo del saco el estuche, lo abrió, tomó la espada con ambas manos y se la mostró a sus amigos.

—Es una maravilla, mejor que no te la vean los soldados, ni los soldados ni nadie —aconsejó Triste, preocupado—. Te la quitarán.

—Preciosa —afirmó Carlo.

—Más que eso, digna de un rey —corroboró su hermano.

Yúvol se mantenía ahora serio, la boca fruncida en un gesto tan suyo que ya formaba parte de su rostro, como si permaneciese en perpetuas cavilaciones, y Vento sonrió alegremente mientras aplaudía. Sin sorpresas en las reacciones.

—Yo la había visto casi acabada —empezó Yamen pasando un dedo por el filo cuidadosamente—, y ayer estuve tentado de abrir el estuche. No lo hice, no hubiese sido correcto, pero sí que lo sopesé. Luego estuve pensando y creo que mi padre le hubiera dado el visto bueno. Lo suficientemente pesada para hacer daño y también con un punto de ligereza que la hace manejable. Equilibrio puro. —Señaló el brazo izquierdo de Arlot—. Al menos para ti que, con tantas horas en la forja, se te ha hecho un brazo que no lo dobla ni Yúvol.

—Eso habría que verlo —intervino este con una sonrisa.

—Lo que mi padre no hubiera comprendido —prosiguió Yamen concentrado en su discurso— es que la espada del hijo de un herrero fuese tan bonita. Eso si conseguía el permiso para poseerla.

—Mi padrastro hablará con el marqués sobre ello cuando le conceda la audiencia que ha solicitado —dijo un Arlot con un deje de fastidio. Sabía que debía hacerse, pero le molestaba.

—Es una espada que impone —dijo Triste acercando el rostro al filo—. Nunca había visto una negra y encima brilla tanto o más que las corrientes. Y el mango me gusta, me gusta mucho esa especie de severidad que irradia.

—Lo de la cruz plateada será cosa de Páter, ¿no? —intervino Yúvol.

Arlot asintió con el esbozo de sonrisa en los labios.

—Pues queda bien, le da un aire como de cruzada —opinó Marlo—. Quiero decir que la convierte en un arma destinada a algo más que a combatir.

—También le añade personalidad —completó Carlo.

—Mi padre solía criticar las que emplean los nobles —intervino Yamen, que se mantenía en el recuerdo de su padre, lo que sucedía con frecuencia—. Según él una espada debe olvidarse de los lujos porque los lujos hacen débil cuanto tocan.

—Pues entonces nosotros seremos muy fuertes porque vivimos rozando la pobreza —terció Marlo riendo.

—Y él se la merece y la dignificará, nada de debilidades. La hará más fuerte —completó Carlo.

Triste movió la cabeza, apesadumbrado, intuyendo que algo no funcionaría en el futuro. Aquella espada le rompía los esquemas.

—¿Se admitirá que la lleve alguien de origen humilde, alguien que no es un caballero? —preguntó—. Llama la atención.

Arlot tomó la espada y la elevó por encima de su cabeza, como si fuese a descargar un golpe sobre un objeto invisible.

—Pues nada de nobles ni de caballeros, tendrán que conformarse con un aprendiz de herrero.

—De corazón noble y un caballero en muchos sentidos, eso sí —dijo Triste encogiéndose de hombros—. Aunque me gustaría saber si los demás lo tendrán tan claro como yo.

—A nobleza y caballerosidad no hay duque, marqués, conde o barón en Entrealbas que nos aventaje, ¿no es cierto? —dijo Yamen rehaciéndose la cola con la que solía recogerse el pelo.

—Ni el mismo rey, te olvidas del rey —intervino Yúvol falsamente formal.

—Yo hablaba en serio —replicó Triste encogiéndose de hombros, señal de tanto da.

Yamen se aproximó y le palmeó en la espalda.

—Y yo en broma, no te molestes —dijo.

El resto del grupo asintió y Vento volvió a aplaudir, lo que aumentó el enojo de un Triste al que se le habían subido los colores al rostro. No, no le gustaba ser el centro de atención, y tenía tendencia a sentirse objeto de burlas. Una circunstancia que nunca se daba en mayor proporción que en el intercambio habitual de bromas dentro de un grupo de amigos. El enojo, por fortuna, desapareció en unos segundos a la vista de aquellos rostros. Esos son mis compañeros, se dijo, al margen de ellos tengo un molino que detesto y un padre que no siente por mí ningún afecto. Y cambió el enfado por una teatral inclinación de gratitud, tal como la había visto ejecutar a los juglares tras una actuación. Luego escogieron un lugar en el que el suelo se mostraba lo suficientemente firme para evitar resbalones y ensuciarse en exceso. Hecho lo cual, establecidos los grupos y repartidos los espacios, empezaron a practicar. En los primeros golpes Arlot empleó su nueva espada con un cuidado inusual en él, como si temiera dañarla o no tuviese la confianza necesaria para hacerlo de una forma más contundente. Tuvo que advertirle Yúvol, su contrincante en aquel momento, que tenía en la mano una pieza de acero, y de un acero especial, para que advirtiera lo extraño de su conducta y la modificase. Apuntaban golpes y bloqueaban embestidas marcando los movimientos. Avanzaban y retrocedían. Afirmaban los pies y giraban los cuerpos. Yamen actuaba de maestro de ceremonias puesto que, gracias a las enseñanzas de su padre, todos le reconocían unos conocimientos superiores a los del resto. Sobre sus cabezas el sol ya brillaba con toda la intensidad que le concedía la estación, ya en sus últimas semanas.

Al cabo de una hora, y tras un descanso rematado con la comida que llevaban, pasaron a lo que llamaban instrucción para el combate en asociación. Yamen les había explicado que ese era el nombre que le daba su padre, quien consideraba que tácticamente se debían seguir unas normas cuando se combatía en grupo, en especial si se hacía ante un enemigo superior en número. Consistía en defenderse y atacar como una unidad, y hacerlo sin mostrar fisuras y mostrando una confianza absoluta en los compañeros. En esa confianza y en los automatismos de los movimientos residía la clave del éxito. Cualquier vacilación y cualquier torpeza conducía a la derrota, y una derrota en la mayoría de los casos equivalía a caer prisionero o herido. Al parecer el padre de Yamen invariablemente se refería a caer herido, nunca empleaba la palabra muerto. Hacerlo, solía decir, trae mala suerte, es como invocar a la vieja señora de negro, la de las visitas definitivas. Aquella mañana Yamen había propuesto ordenarse y manejar los espacios siguiendo las formas de un círculo que variaba a rectángulo o cuadrado con dos elementos en el interior o a un triángulo en cuyos vértices, espalda con espalda, se colocaban dos de ellos. Lo ejecutaban de una forma flexible, rápida, avanzando y retrocediendo, reforzando los frentes y protegiendo las espaldas. Orden, firmeza y confianza, repetía Yamen en su papel de instructor hasta provocar las bromas de sus amigos. Los golpes, las respiraciones e incluso los gritos y alguna risa resonaban en el silencio del bosque como aldabonazos desordenados, inarmónicos y en el fondo juveniles. Antes de finalizar la figura se dividía en dos triángulos concéntricos. En el exterior, Arlot, Yúvol y Yamen, en el interior, los gemelos y Vento. Triste, al que le costaba seguir físicamente según qué maniobras, en especial durante un periodo de tiempo prolongado, se mantenía honda en mano en el centro, como si protegiera de posibles fisuras la formación. Rotaban los triángulos para enfrentarse y desorientar al potencial rival componiendo un peculiar baile al que le daba el compás el amortiguado eco de los pasos puntualizado por el metálico entrechocar de las espadas.

Finalizaron con el sol en lo alto y un grupo de nubes casi transparentes acercándose por el sur. Jadeando, bañados en sudor a pesar de la templanza del día, apoyados en las espadas a modo de bastón con la excepción de Yúvol que lo hacía sobre una maza de hierro con la cabeza ovalada, y Vento que empleaba una espada demasiado corta para hacerlo. Uno porque admitía ser más fuerte que hábil y no andaba desencaminado, al menos en cuanto a la eficiencia, puesto que sus golpes resultaban demoledores si empleaba toda su fuerza. En las prácticas empleaba la maza del revés, con la cabeza junto a las manos y el mango a modo de espada. El otro, Vento, esgrimía la razones contrarias. En su caso la habilidad superaba a la fuerza, sin ser esta desdeñable en absoluto. Su agilidad y rapidez de movimientos le convertían en un contrincante difícil. Arlot, por su parte, no tardó en cambiar la postura y colocar su espada sobre las palmas de las manos a la altura de su cintura. La estudiaba con suma atención, como si buscara en ella lo que no conseguía precisar con claridad. Las únicas ideas que conseguía hilvanar giraban alrededor del trabajo, tan admirable, de su padrastro y la sensación de incredulidad. Pero sí, aquel arma le pertenecía. En estas estaban cuando irrumpió en escena el sacerdote, Páter.