Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 25

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеXVIII

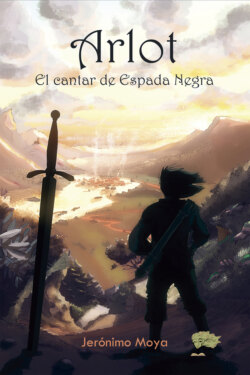

Una de las escasas diversiones de las que gozaban los vecinos de la villa de Arlot coincidía con la periódica presencia de un buhonero al que acompañaba un hombre que se presentaba como Tonto y ejercía las funciones de juglar haciendo honor a su nombre. Mientras el primero extendía su género sobre el suelo, junto a la muralla del castillo, el segundo entonaba cantares relativos a sucesos que aseguraba, con una pícara sonrisa o sin ella, ser tan asombrosos como ciertos. Se disfrutaba más de sus canciones que de las mercancías ofrecidas, aunque en ocasiones se realizaba algún intercambio o se dedicaban las pocas monedas disponibles para comprar alguna prenda o utensilio. Se trataba de una visita que no se prodigaba en exceso, por lo general a un domingo al año, de costumbre al inicio del verano, tras la siega. No me lloréis, no me lloréis, que seguro que vuestro señor os ha recompensado el trabajo y tenéis la bolsa llena de monedas y la cabaña de alimentos, vociferaba el buhonero. Reía él y reían quienes pronto se abrían en semicírculo alrededor de su acompañante. Tonto arrancaba con una invitación a la compra y a continuación entonaba una balada sobre la diligencia de los señores y la holgazanería de sus súbditos, y en especial de los siervos. A la fiesta acudían los habitantes de la villa y quienes vivían en muchas leguas a la redonda, y Arlot y su familia no suponían una excepción. Las canciones y malabarismos del juglar divertían, y los objetos expuestos en general invitaban a soñar con unas ventajas que desaparecerían al día siguiente a bordo del carromato. Nunca se valoran lo suficiente una sólida olla, una manta de lana bien tejida o la ropa sin remiendos ni orificios. Eso se decían quienes se animaban a cambiar meses de trabajo por cualquier objeto o prenda. Fue en este pequeño mercado rural cuando Arlot había oído por vez primera el nombre de Vulcano. Tonto la presentó como la ciudad del reino con las murallas más infranqueables, los suelos más fértiles y el cielo más circular del universo, tanto del conocido como del desconocido. Y es que nació en las entrañas de un volcán, rezaba el estribillo. ¿De verdad nació dentro de un volcán?, le preguntó el niño Arlot a su madre. Se lo aclaró ella y quedó el lugar en ese rincón en que se guardan ciertos recuerdos de la infancia. Según sé, en realidad no es un volcán, le explicaría su padrastro más tarde, sino un valle rodeado por lo que llamaríamos una cadena de colinas. Al verlo da la impresión de formar una enorme muralla. Insistió con Páter, quien le confirmó lo dicho. Se trata de uno de esos fenómenos que de tanto en tanto nos presenta la naturaleza, fenómenos que no sabemos cómo explicar. ¿Usted lo ha visto?, le preguntó Arlot dejando volar su imaginación. Asintió el sacerdote y con un deje de nostalgia respondió que sí, que incluso había vivido allí durante varias semanas, y que durante su estancia había trabado una buen amistad con quien allí mandaba. Pero de eso hace muchos años, demasiados, yo era más joven y más fuerte por entonces, añadió con la melancolía que solía mostrar al referirse a determinados períodos de su pasado.

Aquel atardecer, sentado en la ladera de una altiplanicie, con las montañas del Cielo a su espalda y el valle de la Caldera a sus pies, le volvía a la memoria aquella canción. Ahí estaba. A lo lejos se elevaban las laderas del falso tronco volcánico y en su interior, cargado de leyendas, se suponía que Vulcano. Se suponía, pues desde donde se encontraba resultaba imposible distinguirlo. En conjunto, la formación rocosa ofrecía un paisaje curioso, como decía Páter, un capricho de la naturaleza. En la ladera se dibujaba un camino que, en aquel momento mostraba una soledad absoluta. Ni en dicho camino ni en todo el valle, al menos hasta donde le alcanzaba la vista, se distinguía un alma. ¿Sería esa aldea otra leyenda, otra invención de los juglares para distraer a un pueblo ansioso de alejarse por unos instantes de la realidad cotidiana, de liberar la imaginación hacia mundos ajenos a los castigos del infierno o la resignación a que obligaba aspirar al cielo, de olvidar el sudor, el frío o el calor, las enfermedades, las epidemias o los tiempos de hambre? Arlot sabía que con su decisión renunciaba a la vida que él había llevado hasta entonces y también que apenas amaneciese subiría por aquel sendero y se presentaría al barón de Vulcano con la carta que Páter le había confiado. No me hagas preguntas porque no te responderé, le había advertido, tú se la entregas y él comprenderá. Arlot la había leído, pues nada le había indicado Páter en sentido contrario, y constaba de dos partes. En la primera rogaba que intentara convencer al portador de renunciar a sus propósitos, propósitos que citaba de manera sesgada, en la segunda que, en el probable caso de no conseguirlo, le atendiera como a un amigo y, ¡bendito sea Dios!, exclamaba, le facilitara hasta donde le fuese posible la última etapa de su viaje. Firmaba el capitán Valerio. Posiblemente le pidiera aclaraciones sobre su pasado en el caso de volver a encontrarse. Seguro que al principio se negaría a hablar de ello, pero con insistencia tal vez acabaría cediendo, al menos hasta cierto punto. ¿Dónde ha aprendido usted esas maniobras?, le había preguntado Yamen. Tú fíjate y deja la curiosidad bien lejos, que puede llegar a ser un pecado. Pues me recuerda a mi padre, ironizaba aquel. Más directo, Yúvol en medio de una clase de lectura, cerró el libro y sin dobleces afirmó, no preguntó, Páter, usted ha sido soldado y no del montón, ¿por qué lo esconde? No es motivo de vergüenza. Ante el gesto de indignación con que le respondió el sacerdote, volvió a abrir el libro y añadió: Si no quiere hablarnos de ello, lo respetaremos, pero mientras tanto, su silencio lo interpretaremos como un sí.

La siguiente hora Arlot la ocupó en decidir qué formulismos resultarían adecuados para presentarse al barón. Reconocía sus carencias en su trato con los demás, en especial con desconocidos, y temía cometer alguna imprudencia o caer en cualquier incorrección. Te sobra orgullo, le solía amonestar Páter. Eres demasiado cerrado, se había quejado una noche tras la cena su madre. El herrero, con una sonrisa, la corrigió. No, habla poco y escucha mucho, y eso es una virtud. Bien, quizá en esa frase estuviera la clave. Presentarse en la aldea, solicitar ser conducido ante el barón, presentarse, entregarle la carta y esperar acontecimientos. Seguramente las preguntas no tardarían en surgir y ellas le marcarían la pauta. Tomada la decisión, se dispuso a comer parte de lo que le quedaba, un pedazo de pan, algo de carne seca y dos manzanas, y tratar de dormir. Lo primero lo hizo masticando despacio, sin apartar la mirada del valle, inmenso, desolado, de tonos canela progresivamente apagados. Cuando quiso darse cuenta, perdido en sus pensamientos y empujado por un hambre que iba en aumento con el paso de los días, en la bolsa solo quedaba una manzana. Resignado, se tumbó boca arriba con la intención de conciliar el sueño lo antes posible. Sentía un profundo cansancio que urgía aliviar. Sin embargo, sus propósitos y la realidad parecían esquivarse. Ante un cielo de penetrantes negruras sobre el que brillaba un número infinito de estrellas, empezó a especular sobre si Vulcano supondría su última parada antes de internarse en Aquilania, y tomar consciencia de la proximidad de su destino aumentó su ansiedad. Resultaba evidente, aunque quisiera evitar pensar en ello, que las posibilidades de morir en el intento aumentaban a medida que lo hacía la proximidad de su objetivo. Por mucho que confiase en el poder de aquella espada, entre bromas y veras imaginaba que tenía una aureola mágica, quizá por el metal con que había sido forjada, y también por los consejos de Yamen y de Páter ante un combate. Pero cuando se encontrase con Diablo, de lo que no dudaba, espada, enseñanzas e incluso la fuerza de su brazo tendrían enfrente otras armas muy poderosas. Entre ellas que el hombre en cuya búsqueda marchaba estaba acostumbrado a matar, manejaba un hacha de enormes dimensiones y, lo más preocupante, que seguiría montando un caballo capaz de arrasar cuanto se le interpusiera. A ello se sumaban otras dudas, en esencia si actuaba de forma correcta o no, si buscaba justicia o le movían impulsos menos nobles, tales como el odio y el afán de venganza. Una reflexión recurrente. ¿Qué es en realidad la justicia? No llames a la justicia venganza, protestaba Páter. Ni a la resignación espíritu cristiano, replicaba él. Te condenarás, sentenciaba aquel cuando infaliblemente alcanzaban un punto a partir del cual resultaba difícil continuar. Te condenarás. Dos palabras que, a pesar de saber del carácter en ocasiones extremo del sacerdote, retumbaban en su ánimo y caían sobre su moral como una losa. ¿Se le negaría el cielo que aquella noche exhibía ante sus ojos un poder tan superior al de los hombres? Yo nunca te negaré el perdón de tus pecados, pero si perseveras en el error y sales vivo de esa locura, lo que es improbable, la penitencia será de un alcance que ni te imaginas, fue la despedida de Páter una vez intuyó que la partida era inminente. En este punto se equivocaba porque Arlot sí se la imaginaba, o la suponía, y no estaba dispuesto a cumplirla. No, no se encerraría durante años en ningún monasterio para purgar su pecado. En el fondo su situación tenía algo que la hacía curiosa: si el sacerdote no reconsideraba la penitencia, le condenaría. Uno de sus mejores amigos le condenaría. Al pensarlo de nuevo comprendió que la situación no era curiosa ni paradójica, sino errónea. Su amigo no le condenaría, se estaba condenando a sí mismo. Con esa idea cayó dormido profundamente y la noche no le resultó placentera. Soñó con el duque de Aquilania avanzando sobre un enorme caballo gris, al galope, hacia donde él se encontraba, en donde él se encontraba… con las manos vacías. La espada había desaparecido, se había convertido en un polvo gris que flotaba a su alrededor, burlándose, regocijándose con su traición.

Se despertó al amanecer envuelto por un manto de neblina. Estaba acostumbrado a la humedad y sus efectos, en el bosque resultaban inevitables, y en aquel momento lo agradecía porque le daba al arranque del nuevo día un cariz amable, plácido. Por otra parte, dadas las bondades de la primavera en lo relativo a la temperatura, el rocío le causaba una gratificante sensación de frescor y de limpieza. Sabía que aquel manto se desharía en poco tiempo, como había hecho la espada en su pesadilla, y así sucedió. En lo alto las estrellas habían sido sustituidas por nubes alargadas, finas, cobrizas, que se deslizaban perezosamente por un cielo de un azul tan pálido que invitaba a dudar de su color. Sin embargo, esas primeras impresiones pronto se vieron enturbiadas por otras bien diferentes, lo que tardó en ponerse en pie, frotarse el rostro y echar una ojeada a su alrededor. Seis cuervos como seis borrones de la más negra de las tintas, colocados de perfil, inmóviles los cuerpos y nerviosos los picos, le estudiaban a prudente distancia. Mal agüero. Alzó una mano bruscamente y cinco de ellos se alejaron con rapidez, el sexto se mantuvo en su lugar. Ese fue el que apenas pudo esquivar la pedrada. Suficiente aviso para que, esta vez sí, los seis emprendieran el vuelo hasta un árbol cercano, y se instalaran en una de sus ramas dispuestos a romper el silencio del amanecer con sus graznidos. No, no estoy muerto, se dijo, y añadió: Al menos por el momento. Tranquilízate, Arlot, se corrigió. Nada de desahogos absurdos. Seguir el plan, mantener el rumbo, prever los recorridos, sortear los problemas, encontrar lugares en donde abastecerse y, sobre todo, mantener viva la concentración. Nada de distracciones, nada de ensoñaciones. Tenía el convencimiento de que lo fundamental era mantenerse firme, alejar los desánimos y rechazar las dudas. No es venganza, sino justicia, se había convertido en la consigna, en la idea que debía defender con el mismo empeño que Páter hacía con la cruz. Justicia, justicia, se repetía mientras apuraba la última manzana, la que había decidido reservar la noche anterior. A lo lejos continuaba el supuesto cráter de dimensiones gigantescas, y se dijo que si la historia de la aldea respondía a una ficción, tendría un problema. No, claro que no. En ese lugar había vivido Páter, e incluso el prior se había referido al barón. Calculaba que aunque desde allí la última etapa de su viaje duraría pocos días, quizá un par, no tendría qué comer lejos de los bosques y no había ningún arroyo ni vivienda a la vista. Un páramo ocre con manchas verdes repartidas con sugerencias de caos. Lo que tenía ante sus ojos nada tenía de ficción, y el camino que se dibujaba ascendiendo por la ladera suponía una prueba de su realidad, por mucho que aquella soledad y aquel silencio inclinasen a considerar lo contrario. Y tenía un mensaje de Páter para el barón de Vulcano, lo más similar a un salvoconducto, porque en ese lugar vivía gente, mucha según le había informado el propio Páter. Es más que una aldea, queda más cerca de una ciudad que de una aldea. Eso le había dicho.

Es de conocimiento común que las distancias a campo abierto difieren subjetivamente de las de un bosque, y es que el tiempo necesario para salvarlas en aquellas se ralentiza, básicamente debido a la monotonía del entorno, y en cierta forma nos vemos obligados a poner la mayor atención en nuestros pensamientos, lo que provoca el aburrimiento si se dispone de escasa tendencia a la introspección. No sucedía así con Arlot, dado a la reflexión incluso en exceso, pero atravesando aquel valle tenía la impresión de avanzar con lentitud. ¿Sería por la ansiedad de encontrarse en un lugar del que tanto había oído hablar? Alzaba los ojos y tenía la impresión de que la muralla natural que rodeaba la ciudad apenas aumentaba de tamaño con el transcurso de las horas, y sin embargo esas horas se acumulaban, tantas que habiendo partido poco después del amanecer, alcanzó su pie cuando el sol se aproximaba a su cénit, lo que suponía un tiempo superior al previsto. Las paredes, roca y hierbajos, se mostraban como una sola montaña que se extendía formando un círculo. Como cantaba el juglar, posiblemente no habría en el reino ciudad, aldea o fortaleza mejor protegida que aquella. Inició la búsqueda del inicio del camino en dirección al este. Por fortuna, y para su alivio, no tardó demasiado en encontrarlo. Tenía una acentuada pendiente lo suficientemente amplia y en buen estado como para que se cruzaran dos carros. Superando cansancios, olvidando el hambre y la sed que empezaban a intensificarse, se ajustó los correajes del estuche y echó a andar de nuevo tan rápido como sus fuerzas le permitían. Tenía ante sí un considerable trayecto. Y de nuevo los tiempos y las distancias se alargaron, tanto que hasta próximo el atardecer no alcanzó la cresta. Para entonces estaba empapado de sudor y respirar se había convertido en un ejercicio voluntarioso y un punto molesto. En lo alto el viento soplaba con tal fuerza que se vio obligado a inclinar el cuerpo para evitar que le derribara. Entre las nubes, gruesas y blancas, una pareja de águilas trazaba círculos con la paciencia de quien vive acostumbrado a largas esperas. Con los pies ya firmes, controlando el empuje del vendaval, avanzó hasta alcanzar el lugar en el que se iniciaba el descenso y, ante todo, desde donde resultaba posible ver el interior del supuesto volcán. Tal como le habían dicho no se trataba de una aldea, ni grande ni pequeña, sino de una auténtica ciudad flanqueada por grandes extensiones de huertos de verdor variable, campos dorados, árboles frutales y, lo más sorprendente, estanques que, como pinceladas azules, llenaban el paisaje de reflejos. Los edificios, en su mayoría de piedra, se agrupaban siguiendo un dibujo regular. En el centro, ocupado por una plaza ovalada, destacaba la torre de una iglesia y junto a ella un edificio de mayor tamaño sobre el que ondeaban dos banderas, una azul y otra roja, en cuyo centro se intuía el dibujo de un volcán. En aquel instante la azul se izaba a mayor altura. Se giró buscando el altiplano que había abandonado aquel amanecer y lo distinguió a lo lejos, empequeñecido, ajeno, como si la distancia que acababa de recorrer se hubiese multiplicado por cinco o por diez. En donde se encontraba al susurro del viento le resultaba imposible evitar la presencia de otro, el que se desprendía de aquel valle cerrado. ¿Cuánta gente viviría allí? ¿Cientos? No, miles, y no pocos. Acostumbrado a las dimensiones de la villa de Arlot, le costaba comprender aquellos espacios, la disposición geométrica de las calles, los embalses.

—¡Eh, chico! ¿Buscas algo o te has perdido?

La voz, de una aspereza contagiosa, le hizo girarse con rapidez, maldiciendo su descuido. La soledad en que había vivido durante tantos días le había hecho olvidar la realidad del mundo en que vivía, un mundo que exigía cautela y en el que un error podía costar muy caro. Dio dos pasos atrás haciendo pantalla sobre los ojos con una mano. Tres hombres permanecían a pocos pasos de distancia. Tenían el sol a su espalda por lo que apenas distinguía tres siluetas rojizas. A ellos y las lanzas que portaban. Demasiado tarde para abrir el estuche si se hacía necesario, pensó. Fue un momento lo que tardó en comprender la situación. No se encontraba en un terreno hostil. Quizá no amigo, pero no hostil. Ahí estaban las palabras de Páter sobre aquel lugar y también su carta.

—Traigo un mensaje para el barón —respondió con calma, buscando alejar cualquier recelo que su presencia pudiera provocar.

—¿Una carta? —preguntó de nuevo el hombre de la voz ronca.

Arlot asintió.

—De un amigo.

—Así que estamos ante un mensajero, un mensajero que recorre los caminos a pie. —Se volvió hacia sus compañeros—. Un poco extraño, ¿no os parece? Por lo menos no es lo habitual.

—Sí que lo es —apoyó uno de ellos—. Me refiero a extraño.

—Nadie ha dicho que sea un mensajero —replicó Arlot subiendo el tono. El viento empezaba a azotarles con renovados bríos, lo que no parecía molestar a aquellos hombres, pero sí a él—. Voy de camino y traigo una carta de presentación para el barón.

Hubo un lapso de silencio que a Arlot le sirvió para acomodar la vista y empezar a distinguir las formas. Los tres hombres tenían en común una corpulencia considerable, y vestían igual, de negro con un cordel rojo a modo de cinturón. No portaban otras armas que unas pesadas lanzas de hoja curva y unas dimensiones poco habituales. Por lo que distinguía ninguno de ellos mostraba signos de agresividad, sino de simple curiosidad.

—¿Y eso es un regalo? —preguntó el que se mantenía a la izquierda del grupo, en apariencia el de menor edad, señalando el estuche.

—No, eso me pertenece.

Hubo una mueca, exagerada, de incredulidad compartida. El de la voz ronca, que parecía estar al mando, tomó de nuevo la iniciativa empezando a caminar hacia Arlot. Los otros dos le siguieron. No actuaban de una forma amenazante, ni tampoco con la falsa afabilidad de los dos salteadores con los que se había encontrado en el bosque, sin embargo, no pudo evitar tensar el cuerpo y prepararse para defenderse. Si su actitud lo evidenció, difícil de saber, pero quedó claro que los tres hombres prescindieron de evaluar cualquier señal al respecto. Cuando estuvieron tan cerca que hubieran podido tocarlo extendiendo el brazo, el que estaba al mando ladeó la cabeza y le miró fijamente a los ojos.

—¿Y quién es ese amigo del que hablas? El de la carta.

—Fue un capitán al que el barón conoció hace años.

—¿De qué señorío?

No, como había hecho con anterioridad, no diría ni de dónde venía ni adónde se dirigía. Nada de rastros. Acabara la empresa bien o mal, nada de rastros. En caso contrario lo acabaría pagando alguien, él o su familia. Los tres hombres esperaban, calmosos, concediéndole tiempo incluso para encontrar un embuste que resultara convincente. Por fin, ante el silencio en que Arlot se había atrincherado, la voz rasposa tomó de nuevo la iniciativa.

—Mala señal ocultar de dónde se viene, o quién se es. Fíjate, estoy seguro de que si te pregunto el nombre, o continuarás en silencio o mentirás.

—Continuaría en silencio —dijo Arlot, y su voz sonó tan firme, tan sincera, que se encontró con un gesto de complacencia.

Los tres hombres llevaban una pieza de tela atada sobre la frente a modo de semiturbante de color rojo. El de la voz rasposa se lo sacó, hizo una bola con él y se lo pasó por el rostro. A continuación repitió la mirada directa, el ladeo de cabeza y, muy despacio, hizo la que sería la última pregunta.

—¿Y cómo sabemos que no eres un mal hombre, un maleante que quiere colarse en Vulcano?

Intuyendo que en esta ocasión disponía de la respuesta adecuada, Arlot sacó de debajo de la camisola una bolsa de cuero que llevaba colgada del cuello.

—Aquí llevo el mensaje. Si quieres te lo enseño y verás que va a nombre del barón, pero no te lo puedo dar. La tengo que entregar personalmente, en mano.

—No te preocupes por eso, chico. Yo apenas sé leer.

Esta vez la voz había sonado lacónica y se había acompañado de un gesto con la cabeza, reconociendo o asintiendo. Con alivio, Arlot comprendió que las preguntas habían concluido y que había superado la prueba. Entonces llegaron las palabras que lo confirmaban.

—De acuerdo, síguenos.

En ese momento más de media ciudad quedaba bajo una inmensa sombra y la otra brillaba a pleno sol. El efecto visual que proyectaba aquel contraste, a saber el motivo, le alentó. Algo en su interior le decía que las cosas irían bien.