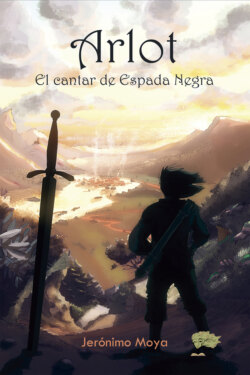

Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 19

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеXII

A pesar de su aspecto entre severo y bondadoso, del exceso de peso, de la corta estatura y de una tonsura que de alguna forma completaba la calva real, en Páter había un hombre que poseía un pasado que deseaba borrar y le atormentaba a pesar de sus rezos y mortificaciones, unas mortificaciones que habían llegado a brutalidades como la de ajustarse durante semanas un cilicio, un cinturón con púas metálicas que dejó su cintura en carne viva. Lo abandonó cuando su actual compañero, el anciano sacerdote, viéndole lavar las heridas le convenció de que con ello únicamente conseguía restar ánimos a su labor evangélica. Esta pobre gente, le aconsejó, te necesita fuerte y dinámico, no debilitado y enfermo. Dios no te ha enviado a este lugar para que derrames tu sangre, eso no te ayudará a ti ni a tus feligreses, sino para que les muestres el camino de la salvación. Tras considerarlo, y comprender que estaba actuando de una forma fanática, irracional, en su afán por limpiar su pasado, siguió el consejo, abandonó la vía de la mortificación y redobló sus esfuerzos para ayudar a los demás, en especial a aquel grupo de muchachos a los que intentaba dar una oportunidad en la vida. Quizá algún día, gracias a su preparación, mejoren su nivel social. Por el momento, solo Vento tenía ante sí un futuro despejado en razón del estatus de su padre, pero Vento era mudo, o lo era o se lo hacía por la razón que fuese. Páter callaba al respecto puesto que conocía una parte de la historia gracias a su compañero de hábitos. También tenía posibilidades Yúvol a través del comercio o Arlot, el oficio de herrero andaba boyante. ¿Y el resto? Yamen, huérfano y marcado por el pasado de su madre, los gemelos condenados al pastoreo y Triste, a moler un trigo que no le pertenecía. La empresa la admitía como difícil en una sociedad cerrada, celosa por mantener los privilegios por parte de quienes los disfrutaban, resignada la mayor parte del resto. Una sociedad, al fin, en la que vivir y sobrevivir resultaba una empresa ardua y hasta arriesgada en muchos momentos. Sus esfuerzos por mejorar la condición de los chicos, reconociendo que no eran de las peores pues al menos pertenecían a familias de hombres libres, suponía un acto de fe, bien lo sabía, la escala social de aquellas tierras, y de las que la rodeaban, nada tenía que envidiar a las de las rocas en cuanto a posibilidades de cambios. No hacía demasiado había estado a punto de revelar su gran secreto, el gran pecado de su pasado, a Arlot, un secreto que tenía mucho que ver con un lugar muy similar al bosque Silencioso, un lugar también envuelto en el silencio y el abandono, un lugar que nadie se atrevía a pisar desde hacía años. Doy fe que en aquel lugar sucedieron hechos horribles, estuvo a punto de decirle. Sí, estuvo a punto, pero no lo hizo a pesar que suponía que con ello le ayudaría a reorientar los sentimientos que le atormentaban sobre la muerte de su padre. Cualquier tragedia es susceptible de ser superada por otra mayor, esa es una ley de vida cuya existencia debemos conocer. ¿Y cuál era el gran secreto de Páter?

Veinte años atrás se presentaba como el capitán Valerio, encargado de la soldadesca del dueño y señor de unos de los dominios al noroeste del reino, el señorío de Poniente. Fueron aquellos, y suponía que todo seguiría igual, tiempos convulsos. La explotación de los siervos, con especial fuerza de los menos favorecidos, unida a la labor de algunos ilustrados sensibilizados ante tanto sufrimiento, provocó entre estos fogonazos de rebeldía que se sofocaron con tal diligencia y brutalidad que pronto no quedó otro recuerdo que la tristeza de los castigos, algunos tan definitivos como la muerte por la horca. Sin embargo, en los territorios que controlaba militarmente el entonces capitán Valerio, por razones difíciles de exponer, tal vez porque surgiesen algunos cabecillas de un coraje y una valía inhabitual, el fogonazo tomó forma y se extendió con rapidez. Encargó el señor de Poniente a su capitán que acabara de raíz con la rebelión, y que lo hiciera aunque algunos campos quedaran sin cultivar y los talleres bajaran su rendimiento, es decir, que realizara un castigo ejemplar a cualquier precio. Tampoco son tantos los rebeldes, y si hay escasez de alimentos no seremos nosotros quienes pasaremos hambre. Eso le dijo su señor, un marqués entrado en años y achaques, un amargado enfurecido con la vida que se veía obligado a llevar y entregado a la devoción religiosa con un fanatismo tan brutal que la desdecía. Cumplió la orden el capitán sin vacilar, con la disciplina y eficiencia acostumbradas. Amenazó, arrestó, hizo azotar e incluso ahorcar a dos campesinos que, encendidos por una repentina ilusión o una vieja locura, se enfrentaron a los soldados armados con hoces. Pero la calma no acababa de llegar, se apagaba un foco y se encendía otro. En el ambiente se respiraba un malestar que irritaba al señor y preocupaba a sus consejeros. Uno de ellos, un monje benedictino, que sería ascendido de forma imprevista a la categoría de obispo poco después, más proclive a bramar sobre los males del infierno que sobre los bienes del cielo, a amenazar que a comprender, propuso una estrategia que quizá zanjaría lo que calificaba de ambición perversa de la chusma plasmada a través de la desobediencia y, cómo no, alentada por Satanás. Quien no acata la autoridad de su señor tampoco lo hará con la del Señor, dogmatizaba en sus homilías ante los cabizbajos feligreses. La maniobra consistía en ofrecer la libertad a aquellos que, empujados por dicha ambición, escogieran aventurarse lejos de la protección y refugio que disfrutaban. Que se marchen, remató en una reunión con la plana mayor del señorío. Se mostró el marqués sorprendido y pidió aclaraciones. Insisto, continuó el monje, que tomen a sus familias y partan antes de una semana, que se internen en los bosques, que atraviesen los valles, que escalen las montañas, que busquen un lugar en donde vivir. El marqués montó en cólera, ¡son míos!, explotó, ¡y si he de perderlos será porque están muertos! Sin alterar el gesto, impasible ante la actitud escandalizada del resto del consejo, el benedictino, quien tenía presente las lecturas bíblicas, o mejor, su particular interpretación de dichas lecturas, sonrió y dijo: Señor, piense, ¿quiénes aceptarán desprenderse del manto protector de nuestros soldados, perder sus cabañas, abandonar la tradición de las enseñanzas de la Iglesia y lanzarse a una aventura tan descabellada? No hubo respuesta y se encendió la curiosidad en los presentes. El capitán Valerio, que asistía a las reuniones regularmente, sintió una desagradable sensación, intuía marrullerías que moralmente desaprobaría, pero la ocultó bajo un rostro de aspecto marcial, impasible. En general aquel hombre escuálido, de rostro aguileño cuya indumentaria, un hábito blanco, le daba un aspecto antes fantasmal que religioso, le provocaba una profunda repulsión, pero sabía de su poder y trataba de mantenerse alejado de él y de su influencia. Responderé yo, señoría, prosiguió el monje, solo lo aceptarán los más intransigentes, los más rebeldes, los cabecillas o quienes pueden llegar a serlo. ¡Pero esos deben ser castigados aún con mayor dureza!, protestó el marqués. El monje esbozó una mueca similar a una sorpresa. Piense, señoría. Deberán separarse del resto, significarse, mostrarse, aislarse de la manada. Se organizarán para partir juntos en su éxodo hacia lo que llaman la libertad. Uno de los consejeros más jóvenes, ansioso de demostrar su capacidad e inteligencia, se inclinó hacia el señor de Poniente y en un susurro lo suficientemente alto para que se oyera, completó la idea. Se identificarán por sí mismos, les permitiremos que se agrupen, incluso que se alejen varios días, cargados y a pie no llegarán demasiado lejos, y entonces decidiremos qué hacer con ellos. Primero los apilamos como leños y luego nos deshacemos de la mala simiente, la despachamos a otros lugares o... El marqués consultó con la mirada a su capitán. Un plan inteligente, sin duda, dijo este. Y cruel, pensó.

Así se propuso y así se hizo. Se divulgó una proclama que primero se recibió con incredulidad y más tarde con recelo, en especial por quienes se sentían aludidos o estaban en vías de ello. Se insistió al cabo de unos días atribuyendo la disposición a la generosidad del marqués tras consultar a su asesor espiritual, el temido monje benedictino. A pesar de los escasos afectos que despertaba, mencionarlo resultó decisivo puesto que no dejaba de ser un hombre de Dios, un puente entre el cielo y la tierra. Y tal como se había previsto, los movimientos se acabaron produciendo. Una familia se puso en marcha, luego otra, y otra. Hasta diecisiete. Cada una con varios miembros, la mayor parte jóvenes acompañados por sus hijos y en algún caso por los familiares de mayor edad. Partían a pie con sus escasas pertenencias, ropa y alimentos en sacos que cargaban a la espalda, formando una columna que era despedida por donde transitaba con una mezcolanza de envidia, por el valor que mostraban con su marcha y las esperanzas que llevaban consigo, y de preocupación, de que aquello no acabaría bien. Muchos rezaban a su paso y algunos les lanzaban advertencias y consejos. ¡No seáis locos! ¿Dónde vais a ir? ¡No sabéis qué os espera! Los caminos son peligrosos y nadie os protegerá. Locura es continuar en este lugar esperando la muerte. Dios proveerá. ¿Nos protege alguien ahora? Esas eran las respuestas, o similares. Dios os bendiga en vuestro error, replicaban quienes no se atrevían a sumarse por falta de coraje. Una larga experiencia les decía que del señor de Poniente se podía esperar todo menos generosidad, y del monje benedictino, puente entre el cielo y la tierra o no, todo menos caridad. Caminaban ellos y seguían sus movimientos desde el castillo. El monje tranquilizaba al marqués, que se mostraba partidario de intervenir sin mayores demoras. ¿No los tenemos ya?, bramaba, ¿y mi autoridad? Dentro de poco su autoridad quedará fortalecida por décadas, replicaba el monje con aquella mueca que tan popular se había hecho en el señorío, un gesto de asco con formas de sonrisa.

Se dejó transcurrir un tiempo, breve, hasta que pareció cesar el flujo y llegaron las primeras noticias confirmando que la columna había dejado de engrosarse. De acuerdo con las previsiones del monje, se agrupaban, se esperaban unos a otros buscando una mayor protección para el viaje. Pronto se supo, supieron los hombres del castillo, que desde los más dispuestos a la marcha hasta los más amedrentados por su decisión habían acordado el punto de encuentro en un lugar conocido como el valle de las Lunas. Pensaban, aspiraban, a encontrar acomodo en otro feudo creyendo, soñando, que el poder se ejerciera allí con mayor benevolencia. Les habían llegado nombres, uno de ellos, precisamente, el señorío donde vivían Arlot y sus compañeros, Galtaria. Así fueron convergiendo en el bosque las columnas de fugitivos. Ese fue el momento que se consideró adecuado para intervenir. El capitán Valerio recibió la orden de disponer sin demora a la tropa. Así lo hizo y una vez dispuesta, se presentó ante el señor de Poniente en busca de las últimas órdenes. ¿Qué actitud debo tomar una vez los tengamos cercados en el valle? Te lo diré una vez allí porque he decidido acompañaros, fue la respuesta, quiero presenciar el castigo. No le agradó la idea de una presencia que no haría si no entorpecer el avance, el deterioro físico y tal vez mental del marqués cada día resultaba más evidente, pero no podía evitarla y, como de costumbre, se mostró disciplinado y acató las órdenes. Un soldado se debe a su señor. La primera sorpresa llegó al advertir que también les acompañaría la jauría que se utilizaba en las cacerías, docenas de perros productos de cruces desordenados, hambrientos, acostumbrados al látigo. Servirán para rastrear el camino, se dijo. Un absurdo ya que se conocía a la perfección el lugar en que los rebeldes se encontraban y él mismo había infiltrado a dos de sus hombres para controlar cualquier movimiento imprevisto. Partieron una vez preparados el marqués con su séquito, los soldados y los perros.

Tras varios días de un viaje ralentizado por la presencia del marqués, quien se hacía trasladar en una pesada carroza cargada de todo tipo de lujos, un atardecer llegaron al bosque que rodeaba parte del valle de las Lunas. Acamparon no lejos de las primeras líneas de árboles, por el oeste. El capitán Valerio se reunió con sus ayudantes para preparar unas maniobras que preveía iniciar a la mañana siguiente, pero para acabarlas de concretar necesitaba conocer los planes, crípticos hasta ese momento, de su señor, quien guardaba hasta el momento un silencio absoluto al respecto. Él suponía que se buscaba capturar a los cabecillas, trasladarlos de vuelta, ajusticiar alguno y castigar al resto con una vida peor de la que llevaban antes de la rebelión. Porque ¿qué futuro les esperaba a aquellas familias cargadas de mujeres, niños y unos cuantos viejos sin los hombres más jóvenes? Resultaba improbable que sobreviviesen al invierno o, en el mejor de los casos, acabarían suplicando retornar al estado anterior, tan denigrado en los últimos meses. Trabajar más, pagar más, obedecer más. ¿Era esa la estrategia del astuto monje? Probablemente. Aquel hombre, al que él despreciaba, había dado muestras de poseer una inteligencia retorcida. Astuto, vehemente en cuanto hacía, resultaba realmente peligroso. Sí, mejor mantenerse alejado hasta de su sombra. Con esa idea se echó sobre la manta medio protegido por su propia capa la noche anterior a la carga. Con esa idea y el deseo de volver a la confortabilidad del castillo le llegó el sueño.

A las pocas horas los ladridos y gruñidos de los perros, a los que convenía controlar aunque fuese a golpes, le despertaron. Flotaba en el ambiente una excitación que él conocía bien, la del preludio de la batalla. ¿Batalla? ¿Contra qué ejército? Se incorporó y empezó a impartir las órdenes para iniciar las maniobras de aproximación y, tras solicitar y obtener el debido permiso, la comitiva de puso en marcha y penetró en el bosque. Tal como había previsto a partir de los informes recibidos, no tardaron en distinguir entre los árboles una claridad que identificaron con el valle. Y allí estaban. A un centenar de metros, agrupados alrededor de varias hogueras, los fugitivos, alertados por el escándalo de los perros aguardaban acontecimientos con un pánico que se olía desde la distancia. Los llantos creaban la armonía de fondo y una ligera neblina suavizaba el escenario dándole incluso una pátina de dulzura. Del grupo de aquellos seres harapientos, sucios y de aspecto agotado surgieron varios hombres, algunos jóvenes y otros rozando la madurez, que avanzaron hacia las figuras que desde donde se encontraban iban dibujándose entre los árboles. Llevaban en la mano cuchillos de los empleados en la siega o esgrimían toscos bastones. No había en ellos agresividad, sino lo que sin duda les suponía ejercer un penoso deber si se consideraban las consecuencias. Sencillamente trataban de proteger al resto sabiendo, una vez reconocidas las tropas del marqués, que nada conseguirían, que fracasarían en el intento si se producía un enfrentamiento. Valerio pensó que tenía ante sí la situación tal cual la había previsto, y estaba convencido de que ante las primeras coacciones los hombres tirarían las armas sin mayores problemas. La rendición quedaba asegurada. Tocaba, pues, arrestar a los cabecillas y proceder. Se disponía a enviar a una veintena de sus hombres para capturar a unos rivales tan poco fieros, tan visiblemente debilitados, cuando, ya él con la mano en alto, le llegó la voz carrasposa del marqués.

—¡Espere, capitán! ¡Aún no conoce las instrucciones finales!

Desconcertado, el marqués nunca se había entrometido en su autoridad al frente de la milicia, se giró. Había dejado la carroza, estaba a pocos pasos y sonreía, como si saboreara la situación, lo que aumentó su confusión. Sabía que aquel hombre no se distinguía por su clemencia, que tenía una inclinación a la crueldad, pero incluso así aquella expresión de regocijo, de una alegría casi salvaje, enfermiza, ante una situación tan dramática como aquella le desconcertaba. Sin embargo, guardó silencio a la espera de la orden. Y la orden llegó de inmediato, pero no se dirigió a él, sino a los encargados de los perros.

—¡Preparadlos! —gritó, la voz más ronca que nunca.

Los encargados eran diez y cada uno de ellos sujetaba entre cinco y siete animales empleando cuerdas de lazo corredizo. De inmediato empezaron a fustigar a los perros, insultándolos, excitándolos, irritándolos. Cuando el alboroto se hizo atronador, las correas amenazaban con romperse y quienes las aguantaban se mostraban incapaces de mantenerlas en las manos, llegó la segunda orden, esta vez de forma gestual. El señor de Poniente señaló al centro del valle y uno a uno los perros fueron liberados, y uno a uno partieron raudos. Lo que sucedió a continuación al capitán le resultaría imposible de olvidar y difícil de describir con el paso del tiempo. Acostumbrado a convivir con la violencia y la muerte, se sintió conmocionado, trastornado, revuelto, ante un espectáculo que se prolongó durante una eternidad. Una eternidad en la que tuvo que apelar a su veteranía y a la dureza de su carácter para mantenerse en pie, firme, impasible. Cuando los perros saciaron instintos y hambre, la carnicería había alcanzado tales cotas que varios de los soldados, novatos y veteranos, se inclinaron a vomitar sabiendo lo que aquel gesto de debilidad les podía reportar. Fueron los encargados a recoger sus perros, con dificultad pues la borrachera de aullidos, carne y sangre les había enloquecido, quienes pusieron el punto final al episodio. Volvió el señor de Poniente a la carroza tras susurrar algo similar a nadie me desafía, sus vidas me pertenecen, y pugnando por recuperarse dio el capitán las voces de rigor a sus hombres, tras lo cual se emprendió el camino de retorno al castillo. El viaje le resultó insoportable. Lo sucedido le atormentaba, apenas hablaba con sus soldados, quienes asimismo se mostraban taciturnos, cabizbajos, y se limitaba a cumplir las órdenes de quien, olvidando profesionalidad y lealtades, ya le repugnaba. Le repugnaba tanto que comprendió que su vida en Poniente ejerciendo de brazo armado de un criminal, no podía escudarse ni siquiera tras la disciplina. Se había acabado. Por acción u omisión él también tenía las manos manchadas de sangre, y no de la sangre de las batallas. Al cabo de unas semanas, sin encomendarse a autoridad, amistad o enemistad alguna, partió del señorío a media noche y estuvo galopando en dirección al este hasta que el caballo, extenuado, se negó a dar un paso más. Le concedió el descanso mínimo y continuó con su viaje hacia un lugar llamado cualquiera, lugar al que llegó al cabo de un número indeterminado de días. La sobria silueta de un monasterio se le presentó como una señal. Dios se la enviaba, le daba un mandato y él, tan formado en el ejercicio de la disciplina, lo acató al instante. Obedecer, creyó en su turbación, le abriría una puerta a la esperanza, una esperanza que durante mucho tiempo tampoco supo en qué se fundamentaba ni qué objetivo tenía al margen del olvido, del olvido imposible. ¿Se encontraba entre aquellos muros su penitencia? Lo ignoraba, pero la paz que emanaba el lugar anegó las dudas y le empujó a tomar la decisión de una forma incondicional, un punto irracional puesto que nunca había destacado por su fervor religioso.

Tras pedir y conseguir albergue, primero de forma transitoria y más tarde estable, vivió en aquel lugar colaborando en todo tipo de labores y aceptando participar de cultos y ceremonias hasta donde su condición laica hacía aconsejable. Transcurridos unos meses, el prior le propuso iniciar el noviciado. No fue una decisión fácil. Torturado no solamente por las imágenes de la matanza del valle de las Lunas, sino por las que ahora juzgaba como tropelías en que había participado anteriormente, dudaba sobre qué orientación dar a su futuro, incluso si deseaba darle alguna. Se sabía un hombre de acción, y la vida contemplativa, el estudio, la oración y el silencio seis días a la semana como forma de vida no le seducía. Fueron necesarias diversas conversaciones con el prior y con otros monjes para hacerle ver que una vez ordenado dispondría de varias alternativas, alguna de ellas plena de actividad. Dos años después fue ordenado. La vida transcurría rutinaria, plácida. Se lo decía cada noche cuando, tras el canto de los Salmos, se retiraba a su celda y llegado el momento en que sus esfuerzos se rindieron a la evidencia, aquella vida entraba en contradicción con su carácter, solicitó ser enviado a donde se considerase oportuno para ejercer el sacerdocio activo. Esta vez las conversaciones para que permaneciera en la vida monacal, que se dieron en cantidad considerable, toparon con una resistencia que el prior al fin admitió como infranqueable y accedió a su petición. El destino elegido fue la iglesia de la villa de Arlot, capital de Galtaria, hasta aquel momento a cargo de un voluntarioso y ya envejecido sacerdote. Así partió del recinto amurallado en que habían transcurrido los últimos cuatro años de su vida. Esta vez lo hizo no sobre un caballo de raza, sino a lomos de una mula, y no con las ropas de un soldado de alta graduación, sino cubierto por un hábito de color oscuro y con un regular lote de manuscritos que él mismo había copiado como equipaje. Lejos quedaban los caballos, los uniformes y las armas. No así los recuerdos.

En ello pensaba, ello le torturaba, quien fuese el duro capitán Valerio, ahora el ejemplar Páter, cuando aquella mañana, vio pasar al grupo de sus discípulos desde la ventana de su celda. Sabía adónde se dirigían y el motivo. Él llevaba tiempo dudando si participar en aquellas actividades, intervenir de alguna forma, con lo cual ampliaría su área de influencia, o mantenerse al margen. Tal vez por la conversación que no acababa de tener con Arlot y en la creencia de que con un nuevo marco las posibilidades aumentarían, se decidió a seguirles. Si actuaba correctamente o no, no se lo planteó. No se lo quería plantear por temor a las respuestas. Por otra parte, ¿por qué no hacerlo? Siempre podía rectificar su primera intención y limitarse a observar cómo practicaban con las armas. Sin más. La curiosidad no tiene categoría de pecado mortal, si acaso venial, es decir, tolerable. De una forma u otra, por un camino o por el contrario, podía hablar sobre lo que hacían y cómo lo hacían. Ellos mismos le habían propuesto en diversas ocasiones que les diese consejos en el manejo de las armas más allá de los cuatro movimientos básicos. Y es que Páter se resistía a profundizar en lo que asociaba a sus recuerdos. Hasta ese día, alegando que las armas no son cosa de Dios, que tanto adiestramiento en el uso de las armas solo tenía un objetivo y que este objetivo suponía violencia, se había negado a acompañarlos. La violencia llena la sociedad de verdugos y de víctimas. Los fuertes someten a los débiles gracias a su fuerza bruta. Mira el pacto, Señor, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de moradas de violencia. Salmos. Los lugares tenebrosos de la tierra. El valle Silencioso. ¿Qué mayor señal le podría dar el Señor que traerle a la memoria ese versículo? Dicho y hecho. Se apresuró manteniéndose a prudente distancia, rumiando qué justificación dar a su presencia en aquel lugar si le descubrían o él mismo decidía presentarse. Les consideraba sus discípulos, y estaba en lo cierto, y también les quería como si fuesen sus hijos, sin serlo. Poco quedaba ya de aquellos niños disciplinados y relativamente obedientes de los primeros días, los de la infancia, pero le seguían respetando, lo que jugaba a su favor.

Al llegar al valle les vio desplegarse adoptando diferentes formaciones y permaneció prudentemente oculto tras los árboles, observándoles. Yamen llevaba la voz cantante en las maniobras, pero era la espada de Arlot la que deslumbraba, deslumbraba la espada y asombraba la habilidad y fuerza con que la manejaba. Viéndole no consiguió evitar una oleada de melancolía y pensar en qué quedaba de aquel niño arisco, solitario, al que debía convencer a cada paso que fuese buen cristiano, que estudiara y, sobre todo, que no se metiera en jaleos. Lo decía sabiendo que era un buen cristiano y que estudiaba con aplicación. Insistía porque temía que se desviara dado su carácter. Un buen ejemplo habían sido sus problemas con los soldados. ¿Y qué decir del resto? ¿Qué decir de Triste viéndole lanzar una piedra tras otra con su onda contra el tronco de un árbol? ¿O de la incontrolable agilidad de Vento? O, o, o… Aquellos chicos habían crecido y se habían convertido en unos hombres que viéndoles manejar las armas le recordaban a quienes fueron sus mejores soldados, a los mejores. Lo de la estrella de seis puntas le pareció correcto, con defectos a pulir, pero correcto. Más tarde, cuando el grupo se dividió en dos triángulos se irritó. ¿Qué hacían? ¿No comprendían que acabarían entorpeciéndose entre sí, rompiendo el equilibrio de la defensa? Las reglas en defensa son básicas, quedan por encima de un buen ataque. Lo primero es no ser herido, no herir. ¿No lo comprendían? Aquel chico, Yamen, había adquirido unos conocimientos militares básicos gracias a su padre, que en la Gloria debía encontrarse, pero sobreestimaba su valía y con ello crearía malos hábitos de combate en sus amigos, lo que suponía un riesgo si, por desgracia, algún día debían enfrentarse a quien fuese. No, no iba a permitirlo. Se recogió los faldones de la sotana, salió del abrigo del bosque y con paso decidido, voluntarioso en no reflexionar acerca de lo que hacía, se dirigió directo al grupo. La imagen de los perros haciendo un camino similar antes de la masacre le asaltó, pero aquel dolor quedaba lejos, en teoría bajo tierra, y su obligación de formar a aquellos muchachos muy cerca. Quien primero advirtió su presencia fue Vento, quien lo señaló gesticulando alegremente. Siguieron todos la dirección que les marcaba y cada cual a su manera expresó la sorpresa que su presencia les causaba. Arlot frunció el ceño. Sin duda, pensó Páter, temía una nueva cascada de amonestaciones y no quería que le estropeasen el día del estreno de su espada. Se equivocaba. Arlot fue uno de los que más agradeció su presencia.