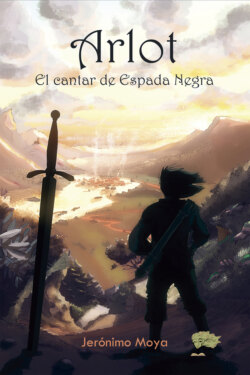

Читать книгу Arlot - Jerónimo Moya - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеI

En los inicios de la Baja Edad Media una familia de campesinos vivía en una aldea del este de Entrealbas, país conocido como el reino de los Nueve Señoríos. Lo hacían bajo la arbitrariedad del noble de quien dependían. Hartos del trabajo agotador, del hambre y de las constantes humillaciones, temerosos incluso por sus vidas, decidieron aventurarse y buscar en otras tierras una oportunidad, para ellos y para su hijo nacido pocos meses atrás. Al principio, la mujer, temerosa por viajar a través de un mundo para ellos desconocido, y también por el castigo que sufrirían en caso de ser descubiertos en su fuga, se había resistido. Nos trate bien o mal, dependemos del marqués, según la ley le pertenecemos, argumentaba. No es cierto, replicaba el marido aun reconociendo que ella tenía razón, nos lo dicen, pero no es cierto. Insistía ella haciéndole ver los peligros que correrían lejos del amparo de su señor. Dirás de su tiranía, replicaba el campesino con igual persistencia. Recordaba una los castigos que sufrían quienes intentaban escapar de sus señores, la dureza con que los aplicaban. Somos siervos hijos de siervos, ¿lo has olvidado? No nos atraparán si nos ocultamos de día en los bosques y viajamos por la noche lejos de los caminos más transitados, prometía el otro. ¿Quieres que nuestro hijo herede la servidumbre? Alcanzado ese punto, la mujer callaba. La fragilidad de su hijo, apenas un bebé, supuso un último recurso por su parte para hacerle desistir a su marido de una aventura que consideraba descabellada. No sirvió. Por él estamos obligados a hacerlo, respondió tajante él.

Durante semanas giraron en carrusel de disputas, de silencios malhumorados, incluso de gritos y de lágrimas. Hasta que por fin optaron por olvidar ilusiones y miedos y actuar como siempre lo habían hecho, como un matrimonio forjado en el afecto y la necesidad de sobrevivir, en las reflexiones comunes y las decisiones bien pegadas a la tierra. Positivas en un platillo, negativas en el otro, se conjuraron. Alcanzada esta fase, y considerando que tenían más que ganar que perder, la mujer se mostró conforme con partir. Con reparos, pero conforme. Quizá necesitase fortalecer un punto el ánimo, lo que acabó consiguiendo pues poseía un carácter valiente. En consecuencia, un amanecer, a principios de la primavera, reunieron sus escasas pertenencias, engancharon el buey al carro del que disponían para realizar su trabajo en el campo, y que no les pertenecía, y emprendieron el que sabían habría de ser un largo, incierto y duro viaje, lo que no tardaron en comprobar puesto que, si bien evitaron ser capturados, durante los siguientes meses la fortuna les dio la espalda sin contemplaciones. Aquella primavera resultó ser especialmente revuelta, lo que hizo que los caminos se embarrasen y muchos de los cultivos se perdieran. Lo primero dificultaba la marcha y la búsqueda de refugio, lo segundo, conseguir alimento suficiente para subsistir. Tampoco mejoró su suerte en la búsqueda de trabajo. Allí por donde transitaran, y tras tantear el terreno antes de hacerse visibles a fin de evitar problemas, se encontraban con la misma respuesta. No hay trabajo o, en el peor de los casos, se les expulsaba sin consideraciones porque nadie se arriesgaba al castigo por encubrir a unos fugitivos. En consecuencia, el desaliento por la falta de un lugar en donde recogerse al menos de forma transitoria y la sensación de haberse convertido, y haber convertido a su hijo, en simples prófugos aumentaron hasta hacerse insoportable. Hambre, sed, calor, frío, lluvia, alimañas y salteadores, acabaron borrando las ilusiones que habían depositado en el platillo de sus reflexiones y subrayando el de las decepciones. Nos hemos equivocado y lo pagaremos, pensaban ambos, que no decían, y es que para desánimo ya tenían las veinticuatro horas de cada uno de los días que caían sobre sus esperanzas como peñascos. ¿Para qué aumentar el desaliento del compañero? Por fortuna los tres eran fuertes físicamente y ellos se tenían el uno al otro. Si la moral de uno descendía en exceso, el otro le animaba insistiendo en la confianza de alcanzar antes o después sus sueños. Se trataba de un camino de ida y vuelta. Dios nos ayudará, lo sé, pero antes quiere poner nuestra fe a prueba, le dijo un día la mujer a su marido. Sin embargo, la prueba se extendió hasta tal punto que la idea de regresar y aceptar lo que su fuga les deparara, empezó a tomar forma. Nos colgarán o nos encerrarán para dar ejemplo a los demás, atajó el hombre cuando la forma empezó a resultar visible en exceso. ¿Y qué será entonces del niño? La respuesta, innecesaria, les empujó a continuar su camino.

Con la ayuda divina o sin ella, su mala fortuna empezó a cambiar una tarde, transcurridos más de seis meses desde la partida, ya mediado el otoño, cuando se encontraron ante una senda que se internaba serpenteando suavemente en un robledal, una senda que se mostraba apacible, que transmitía confianza. Eso se dijeron al tiempo que reconocían lo absurdo de hablar de aquella forma de un conjunto de árboles, arbustos y flores de otoño. Intuyo que esta vez sí que lo hemos logrado, dijo el hombre. Su mujer sonrió, estaba de acuerdo. A pesar de lo desapacible del día, un lugar tan hermoso no podía esconder amenazas ni nuevas decepciones. Sabían que se encontraban lejos de su señorío de origen, y los primeros fríos se anunciaban blanqueando las cimas de los montes que cerraban el horizonte. No importaba. Avanzaban con lentitud contra un viento racheado que les alborotaba ropas y cabello. No importaba. El cielo, sombrío y bajo, mostraba un talante poco dado a la compasión y demasiado a la indiferencia sobre lo que les ocurriera. No importaba. Tampoco lo que les hacía sentirse frágiles, algo a lo que se habían acostumbrado, con lo que trataban de convivir con naturalidad si pensaban en ellos, y con amargura cuando lo hacían en el niño. Con la noche desplegándose entre los árboles llegaron junto a un gran peñasco que se levantaba en uno de los márgenes del camino. Aquí debe ser, no hay duda, apuntó ella. Es tal como nos explicaron, exclamó él mientras saltaba del carro y detenía la cansina marcha del buey. Hombre y mujer buscaron animarse cruzando un gesto de coraje, conscientes de que no tendrían muchas oportunidades más de sobrevivir en el caso de que el proyecto les fallara. Si el invierno les atrapaba en descampado, estaban acabados.

Días antes habían pernoctado en una cabaña. Los granjeros, a pesar de su aspecto huraño, conmovidos por el desamparo en que se les veía y por la ternura que despertaba el niño, de apenas un año, les atendieron en la medida de sus posibilidades. Tras la cena, se entabló una conversación en la que el campesino les preguntó, sin demasiadas esperanzas, si conocían algún lugar en donde les aceptarían para trabajar, sin castigos, y les proporcionarían un techo para pasar el invierno. Al principio los granjeros vacilaron, pero, tras intercambiar una mirada, el hombre acabó indicándoles, con muchas prevenciones y cierta brusquedad, que si se adentraban en un robledal a no demasiadas leguas de allí, hacia el sur, encontrarían un gran peñasco y a su derecha lo que en su día fueron fértiles huertos. Atravesando esos huertos llegaréis a una cabaña, ahora abandonada y supongo que en no muy buenas condiciones. ¿Abandonada?, preguntaron sorprendidos. La simple idea de tener un refugio y campos les sorprendía, tanto que olvidaban el porqué se encontraban en aquella situación. ¿Ha habido una epidemia? Los granjeros volvieron a mirarse, ahora con preocupación y abatimiento. No se trata de enfermedades, respondió la mujer arrugando los labios, quienes la ocupaban se marcharon hará dos años. Su marido asintió con gravedad y añadió: Se convirtieron en fugitivos, como ustedes. ¿Por qué?, preguntó el campesino. Porque no resistieron lo que ocurre en Aquilania. ¿No resistieron?, preguntaron los viajeros, temerosos de revivir el pasado, de que sus sacrificios solo hubiesen servido para devolverles al punto de partida. El miedo es un arma terrible, respondió la granjera con sequedad. Humilla, transforma y embrutece al ser humano, al ser humano y hasta a los animales. En su caso hicieron bien en marcharse, apostilló su marido, y no son los primeros que lo han hecho. Claro que no todos consiguen salir de esas tierras. Entonces les revelaron lo que sucedía en aquel lugar, y lo hicieron de una forma parcial, confusa, entremezclando realidades, rumores y fantasías. Al fin consiguieron comprender que Aquilania estaba gobernada por un duque enajenado, malvado, y que las víctimas se empezaban a contar por decenas. Esa fue la idea que quedó y por las razones que fuesen no demandaron mayores aclaraciones.

Aquel relato había colocado al matrimonio ante una delicada decisión, y llegar a un acuerdo les llevaría gran parte de la noche. Establecerse en un lugar que conllevaba riesgos, aunque quizá fuesen menores si seguían una serie de pautas, o no hacerlo, lo que les devolvía a un futuro peor que incierto. Hacia la primera opción les empujaba la proximidad del invierno, la miseria en que se encontraban, la indefensión del niño, y también la perspectiva de disfrutar de un techo, de poseer huertos en los que trabajar y de los que alimentarse. Cobijo, trabajo, comida. El sueño perseguido desde hacía meses. En su estado resultaba difícil renunciar. La fortuna, relativa o no, alejada o próxima al miedo, había aparecido al fin en sus vidas, pero quedaba el relato y la amenaza que comportaba. Habían huido de un tirano, y se exponían a otro. Sin embargo, ¿tenían alternativa? En opinión de los granjeros, cuando una partida de soldados observara que la cabaña estaba habitada de nuevo, se limitaría a advertirles del tributo que estaban obligados a pagar al señor, en este caso un duque, e informaría de su presencia a los recaudadores. Que ocupe esas tierras una familia u otra, les había explicado el granjero con una sonrisa ambigua en sus orígenes, no les importa demasiado. Saben que el señorío se despuebla, y los financieros del duque son conscientes de que las arcas necesitan que se cultiven las tierras y se paguen los tributos. Vengas de donde vengas, fugitivos como vosotros o comprados en otros señoríos, incluso extranjeros. También es probable que los propios soldados os adviertan de lo permitido y de lo prohibido. En resumen, es posible que si sois prudentes y tenéis suerte viváis en relativa paz, inquietos, pero viviréis. Y recordad que la suerte hay que ganársela. Si no… El silencio resultó elocuente, y ellos se aferraron a esas palabras: Si sois prudentes y tenéis suerte viviréis en relativa paz, inquietos, pero viviréis. ¿Tener suerte? La suerte la repartía Dios a quien se la merecía, y necesitaban convencerse, después de lo que habían luchado y sufrido, de que Él les proporcionaría su parte. En aquellos momentos con esa idea, tan elemental, les bastaba. ¿Y qué ocurre para que estas tierras se despueblen?, había preguntado finalmente la mujer antes de salir de la cabaña. La granjera les deseó buenas noches y desapareció tras una cortina. Por su parte su marido había guardado silencio y lo siguió haciendo hasta el momento de despedirles en el cobertizo, el lugar que les había ofrecido para pasar la noche. ¿Por qué no responden?, se preguntaron apenas se quedaron solos. Aquello resultaba absurdo. ¿Qué tipo de superstición flotaba en el ambiente? Porque de una superstición debía tratarse cuando ni siquiera se atrevían a mencionar lo que ocurría. Sorprendentemente el granjero reapareció al cabo de unos instantes, y lo hizo apesadumbrado, nervioso, se sentó en el suelo y sin mayores preámbulos inició la historia, esta vez de una forma más clara y completa. Quería dormir con la conciencia tranquila.

Esas tierras están bajo el dominio de un duque, sobrino carnal del rey. En Aquilania no hay derechos, ni los mínimos que cualquier cristiano por muy miserable que sea su condición debería tener. En tiempos del anterior duque, hermano del rey, la maldad del por entonces heredero la sufrían los animales del bosque y sus perros. Se salvaban los caballos, sus caballos, por los que siente auténtica devoción. Tras la muerte de su padre, sin freno que la contuviera, su perversidad aumentó. Pasaron los animales a un segundo plano, y su brutalidad, ya desatada, la empezaron a sufrir sus súbditos. Nadie escapa, todos están en peligro. Unos más que otros, claro. Campesinos, artesanos, sirvientes, los propios soldados… Vivas en el castillo, en los alrededores, en una aldea o entre los bosques o los prados. La vida en el propio castillo es una condena. Pobres sirvientes. Se dice que les obliga a vestirse de dos colores diferentes para distinguirlos. Unos, de negro, tienen garantizada su integridad, al menos hasta cierto punto, siempre que no le irriten, porque los considera de alguna forma necesarios en algún sentido. Con los otros, de amarillo, ni siquiera la ira le es necesaria. Los recluta entre la población más desfavorecida, tullidos, inútiles para el trabajo del campo, veteranos de la milicia, o gentes de pocas luces, y bajo el nombre de basura de la servidumbre los utiliza para cultivar su maldad. En realidad, no son sirvientes, sino condenados a una muerte que puede ser lenta o rápida, están condenados al infierno. Se dice que cada año no pocos mueren a consecuencia de las palizas, las torturas o se suicidan. Que Dios les perdone. ¡Está loco!, exclamó la irritada granjera, que había aparecido a media narración y permanecía en el umbral, entre la penumbra. Loco o desalmado, ¿qué más da?, prosiguió su marido. No teme a la Iglesia ni a sus mandatos, desprecia la ley de Dios por pagano y la del reino porque su tío le protege. No, no le protege, le corrigió su mujer, se dice que lo mantiene aislado, encerrado en su señorío, que no quiere saber nada de él, que le permite hacer y deshacer mientras no cruce la frontera de Aquilania. Está bien, mujer, está bien. Le concedió el granjero, paciente, comprensivo con la indignación de su mujer. Al parecer el rey le trata como se hace con los apestados durante una epidemia. Hasta aquí la situación en general. Pero hay más. Si decidís instalaros en esas tierras, deberéis grabaros con fuego en la memoria dos consejos. El primero, ese hombre ha convertido el atardecer de los domingos y el bosque en uno de los escenarios de sus rituales. Es el momento de la cacería de quienes, por ignorancia o por temeridad, se arriesgan por los caminos del bosque. Es el ejercicio del anticristo. Se santiguó, cruzó los brazos, bajó la mirada y guardó silencio. El campesino, con el niño dormido entre los brazos, y su mujer intentaban mantener el gesto sereno y no dejar traslucir lo que sentían. Temían que la posibilidad de una nueva vida se truncara si los granjeros, advirtiendo ese miedo, se negaran a darles las indicaciones para llegar a la cabaña abandonada. Ya se habían referido a la incomodidad que les provocaba la idea de enviar a una familia a un lugar como aquel. Aguardaban, ansiosos, siendo conscientes asimismo que para aquella gente narrar la historia les resultaba difícil. El granjero, tras pasarse el dorso de la mano por los labios, continuó. Sabemos que, para evitarle, las tardes de los domingos la gente se reúne en la iglesia y permanece allí hasta la caída de la noche. Incluso quienes vivimos cerca solemos quedarnos en casa incluso sabiendo que el duque nunca atraviesa la frontera. Eso desataría la ira de su tío, el rey, y pondría en riesgo la impunidad con que vive. Escuchad, en vuestro caso lo importante es no cruzarse en su camino. No sois candidatos al vestido amarillo y para el negro al parecer le sobra gente, tanta como le falta para cultivar unos campos cada vez más despoblados. Esto es importante: cuando el duque abandona el castillo y se dirige al bosque, a cualquier bosque, recorre los caminos en un caballo gris con el pelo blanco. En ocasiones ronda las aldeas, pero prefiere el bosque. Y más vale no encontrárselo, intervino la granjera con voz débil. Pareció que iba a añadir algo, pero desistió con una mueca de aprensión. Su marido asintió y continuó. Entre el pueblo se le conoce por Diablo, y bien ganado que tiene el nombre. Pero si tenéis buen ánimo y seguís las reglas, podréis vivir en esa casa durante un tiempo. El duque habita en su mundo infernal, y todo consiste en mantenerse alejado, lo mismo que del pecado. En cuanto al segundo consejo nada tiene de excepcional, es lo habitual. Mantened a los recaudadores satisfechos, aunque eso os obligue a pasar mayores penurias. Ellos son quienes callan o delatan, dejan o se llevan a los jóvenes a servir al castillo o a formar parte de la milicia, y eso, en especial lo primero, es una condena. Sea como sea, intervino la granjera esforzándose por sonreír con amabilidad siguiendo el espíritu de su marido, si oís llegar un caballo, solo uno, escondeos y no salgáis hasta que el sonido de los cascos se aleje. Diablo es impredecible. Dicho lo cual se santiguaron y desaparecieron en la oscuridad camino de la cabaña.

Una vez solos el campesino y su mujer se cogieron de las manos, sin palabras. El niño dormía en un rincón de la cabaña protegido por una gruesa manta pues la noche, sin llegar a ser fría, refrescaba. Estaban cansados, necesitaban dormir. No lo consiguieron. Lo que habían oído y los gestos de los granjeros pesaban. Tanto que les acompañó hasta el amanecer y condicionó su conversación sobre la decisión a tomar. Ahora ya no se trataba de historias a definir, sino de una realidad concreta, con hechos y, lo peor, con un nombre tan espantoso como Diablo. Por ello, mientras el amanecer iluminaba los resquicios de las paredes de tablones del cobertizo, seguían indecisos. Miedo frente a miedo hasta que uno venció al otro porque no tenían alternativa. También iremos a la iglesia, evitaremos los senderos del bosque, nos esconderemos si oímos llegar un caballo y daremos cuanto podamos al recaudador.

Días después se encontraban junto a la gran roca tras haberse internado en el robledal. Siguiendo las indicaciones recibidas, se salieron del camino por una vereda apenas distinguible por la vegetación que la había invadido. Un trayecto breve y allí estaba. En aquel momento olvidaron las advertencias, las callaron o las relegaron para que no empañasen la alegría que sentían. Campos cultivables, árboles frutales, un corral y una cabaña en mejores condiciones y más amplios de lo que esperaban. Y un silencio a su alrededor que nada tenía de amenazante y mucho de acogedor. A las puertas del invierno, ¿qué más podían pedir? Los dos pensaron que esta vez Dios sí se había acordado de ellos. Se abrazaron en el momento en que el niño empezó a llorar y ellos, en respuesta, a reír.

Había empezado una nueva época. A lo largo de los siguientes años trabajaron los campos, aumentaron el número de frutales, compraron en granjas vecinas, las pocas que quedaban habitadas, algunos animales, construyeron un granero y al fin disfrutaron de un periodo de placidez como nunca habían tenido. Se podría decir que vivían felices. Hombre y mujer trabajaban de sol a sol, conformes con lo que tenían y veían crecer a su hijo fuerte y sano. Será tan fuerte como tú, decía ella. No, más, respondía él. Como esperaban, estaban advertidos, al cabo de unos meses, a inicios de la primavera, se presentaron los soldados. No dieron mayor importancia a su presencia y se limitaron a anunciarles sus obligaciones como siervos del señorío de Aquilania. Se mostraron dóciles e hicieron lo mismo cuando apareció el recaudador al cabo de pocos meses. Ciertamente la sombra de Diablo ensombrecía su dicha, pero se trataba de una sombra a la que acabaron por acostumbrarse. Quizá no exista y no sea más que una leyenda, bromeó un día el hombre con su mujer. Quizá, respondió ella. Sabían que no era así y habían tomado toda clase de precauciones, incluida la de acudir a la iglesia más cercana los domingos, alejarse cuanto podían de los caminos y ser prudentes ante cualquier suceso inhabitual. Incluso llegaron a levantar en el granero una pared falsa tras la que poder esconderse en caso de necesidad. De esta forma transcurrieron ocho años, hasta que un día de finales de verano la fatalidad, Diablo en persona, no su sombra, se cruzó en sus vidas y las cambió.