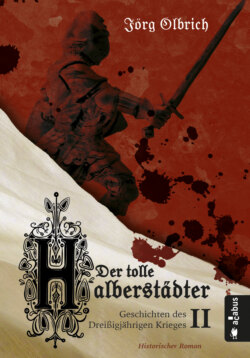

Читать книгу Der tolle Halberstädter. Geschichten des Dreißigjährigen Krieges - Jörg Olbrich - Страница 23

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеWien, 02. März 1622

Eintrag in die kaiserliche Chronik des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation:

Nach mehrmonatiger Belagerung hat General Spinola die niederländisch besetzte Stadt Jülich eingenommen.

General von Tilly und Graf von Mansfeld bereiten sich in den Winterquartieren auf den bevorstehenden Kampf um die Rheinpfalz vor. Boten berichten von Krankheiten und Seuchen, mit denen beide Heere zu kämpfen haben.

Georg Friedrich von Baden-Durlach hat die Herrschaft über die Markgrafschaft Baden an seinen Sohn Friedrich übergeben und versammelt nun die Reste des von den Spaniern zersprengten, pfälzischen Heeres um sich.

Unterdessen wird der Krieg im Hochstift Paderborn mit unveränderter Härte weitergeführt. Nach dem Fall von Paderborn hat Herzog Christian von Braunschweig auch die Städte Neuhaus, Lippspringe, Wünnenberg, Driburg, Brakel und Borgentreich besetzt. Der in den Flugblättern als ›Toller Halberstädter‹ bezeichnete Kriegstreiber hat sich mit der Prägung seiner ›Pfaffentaler‹ den Zorn der Katholiken im ganzen Reich zugezogen. Der Freiherr von Anholt setzt dem Halberstädter weiter zu, hat aber mit der Moral in seinen eigenen Truppen zu kämpfen. Er bat den Kaiser um Übersendung weiterer Münzen und berichtet, dass die Söldner ohne Unterlass um ihre Bezahlung streiten. Sie seien am Verhungern, die Kleidung zerrissen und die Pferde ohne Sattel und Zeug.

Kaiser Ferdinand hat einen Gesandten nach England geschickt, um mit König Jakob I. zu verhandeln, der den Kaiser aufgefordert hat, dem Gemahl seiner Tochter dessen Erblande und Titel abzuerkennen und die Kämpfe zu beenden. Seine Majestät stellt klar, dass dies nur bei einer vollständigen Unterwerfung Friedrich V. geschehen kann.

Anton war zufrieden. Nach unruhigen und erlebnisreichen Wochen, konnte er sich nun endlich wieder der Arbeit in der Bibliothek widmen. So sehr er die Reise nach Innsbruck und die Feierlichkeiten bei der kaiserlichen Hochzeit auch genossen hatte, er war glücklich wieder in Wien zu sein.

Der kaiserliche Sekretär lächelte, als er an die Vermählung von Ferdinand und Eleonore dachte. Die Prinzessin von Mantua, einer Provinz in der Lombardei in Italien, war erst am Tag vor ihrer Vermählung mit dem Kaiser in Innsbruck angekommen. Als er sie das erste Mal sah, war Anton sofort von der Schönheit und dem unbekümmerten Wesen der jungen Prinzessin beeindruckt und hatte seine zukünftige Kaiserin sofort ins Herz geschlossen.

Die Trauung selbst hatte in der Hofkirche in Innsbruck stattgefunden, die vor etwa siebzig Jahren als Aufstellungsort für das Prunkgrabmal von Kaiser Maximilian I. erbaut worden war. Der Leichnam des Monarchen, der 1519 verstorben war, wurde jedoch in der Burg von Wiener Neustadt bestattet. Der Innenraum der Hofkirche wurde von dem leeren Grabmal für Kaiser Maximilian I. dominiert, um das insgesamt achtundzwanzig lebensgroße Bronzefiguren aufgestellt waren.

Ursprünglich hatte Anton damit gerechnet, dass die Trauung im Wiener Stephansdom stattfinden würde. Vermutlich hatte der Kaiser die wesentlich kleinere und bei Weitem nicht so aufwendig eingerichtete Hofkirche gewählt, weil es bereits seine zweite Vermählug war, und er seine verstorbene erste Gemahlin Maria Anna in Ehren halten wollte. Ein weiterer Grund konnte die insgesamt sehr schwierige Lage im Reich sein. Es war durchaus möglich, dass Ferdinand II. die Missgunst, die ihm viele Adelige entgegenbrachten, nicht noch schüren wollte, indem er eine kostspielige und aufwendige Hochzeit abhalten ließ. Insgesamt hatten Trauung und die anschließenden Feierlichkeiten in einem wesentlich einfacherem Rahmen stattgefunden, als es einem Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation gebührte.

Auch zum anschließenden Festessen im großen Saal des Schlosses Ambras waren nur wenige Gäste anwesend. Christian von Anhalt gehörte zu den Adeligen, die mit dem Kaiser und seiner Gemahlin speisen durfte. Anton hatte sein Mahl bei der Gefolgschaft eingenommen.

Während seine Majestät mit seiner Gemahlin eine Reise durch Tirol unternahm, um dann eine Woche später nach Wien zu reisen, war der kaiserliche Sekretär nach den Feierlichkeiten schnell in den Kaiserhof zurückgekehrt.

Zurück in Wien, verbrachte Ferdinand so viel Zeit mit Eleonore, wie es seine Amtsgeschäfte erlaubten. Zeit, die Anton in seiner Bibliothek verbringen konnte.

Für heute hatte sich der kaiserliche Sekretär vorgenommen, den Stammbaum seiner Majestät zu vervollständigen. Seit dem Tod der ersten Gemahlin Ferdinands, Maria Anna von Bayern, waren jetzt sechs Jahre vergangen.

Die beiden hatten Ihre gemeinsame Zeit im Schloss Graz in der Steiermark verbracht, das bereits seit 1379 Residenzstadt der Habsburger war. Als Erzherzog von Österreich hatte Ferdinand bereits damals viele Reisen unternehmen müssen, aber so viel Zeit mit seiner Gemahlin verbracht, wie es ihm möglich gewesen war.

Maria Anna hatte dem jetzigen Kaiser sieben Kinder geschenkt, von denen heute nur noch vier lebten. Erzherzogin Christine verstarb bereits achtzehn Tage nach ihrer Geburt am 12. Juni 1601. Ferdinands erster Sohn Karl überlebte seine Geburt am 25. Mai 1603 nicht. Mit Johann Karl bekam Maria Anna am 01. November 1605 einen Sohn, den sie großziehen konnte. Seinen Tod am zweiten Weihnachtstag 1619 musste die Erzherzogin selbst nicht mehr erleben. Sie starb am 08. März 1616 in Graz, wo sie im Habsburger Mausoleum bestattet wurde.

Die vier weiteren Kinder Ferdinands lebten derzeit bei ihrem Vater und der Stiefmutter in der Kaiserburg. Der Älteste von ihnen, Erzherzog Ferdinand III. von Österreich, würde der Erbfolge nach der nächste Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation werden.

Anton blinzelte und stellte überrascht fest, dass inzwischen die Dämmerung eingebrochen war. Über dem Studium der alten Urkunden hatte er wie so oft die Zeit vergessen. Sein knurrender Magen hielt den Sekretär davon ab, eine Kerze zu entzünden und die Sichtung der Akten fortzusetzen. Stattdessen stand er auf und begab sich in die Küche des Kaiserhofs. Sicher würde ihm eine der Mägde dort ein kleines Mahl aufwärmen können.